鐵路巖溶隧道綜合超前地質預報方法應用與實踐

馬金彪

(中鐵第一勘察設計院集團有限公司,西安 710043)

1 概述

在我國高鐵建設中,隧道工程往往會受到地形地貌和地質條件的制約,尤其是可能遇到誘發地質災害的復雜地質條件,不但嚴重影響施工進度增加成本,甚至會造成重大事故。滬昆高鐵貴州段隧道較多,區域內巖溶地貌發育、地質條件異常復雜,因此在隧道開挖施工過程中開展超前地質預報工作尤為重要。

國外在隧道超前地質預報方面的研究開展較早,如超前鉆探和聲波勘探技術[1-2]、TSP預報技術[3-4]、地質雷達等技術在隧道超前地質預報中效果顯著[5-9]。國內隧道超前地質預報工作起步較晚。主要以引進和借鑒國外先進技術[10-13],但在大量工程實踐中積累了豐富的經驗,如地震波超前預報系統方面[14-15]、TSP技術應用方面[16-17]。目前國內外學者致力于針對紅外探水法無法定量探測含水量及含水體規模大小的技術難題,開展大量研究工作[18-21]。

因此結合滬昆高鐵貴州段朱砂堡隧道段地質條件復雜的特點,開展了TSP預報系統、地質雷達、紅外線探測等地質預報方法,但每種方法都不可避免存在一定的局限性,并且各有優缺點。因此,通過隧道介質物性特點分析和各物探超前預報方法適宜性對比評價,在地質預報中“以地質分析為核心,通過TSP、地質雷達、紅外探水等綜合物探與地質分析相結合,洞內外結合,長短預報相結合”的綜合預報,建立超前地質預報綜合方法體系。為今后的隧道超前地質預報提供借鑒與指導,具有一定的理論和實踐意義。

2 超前地質預報各種方法及評價

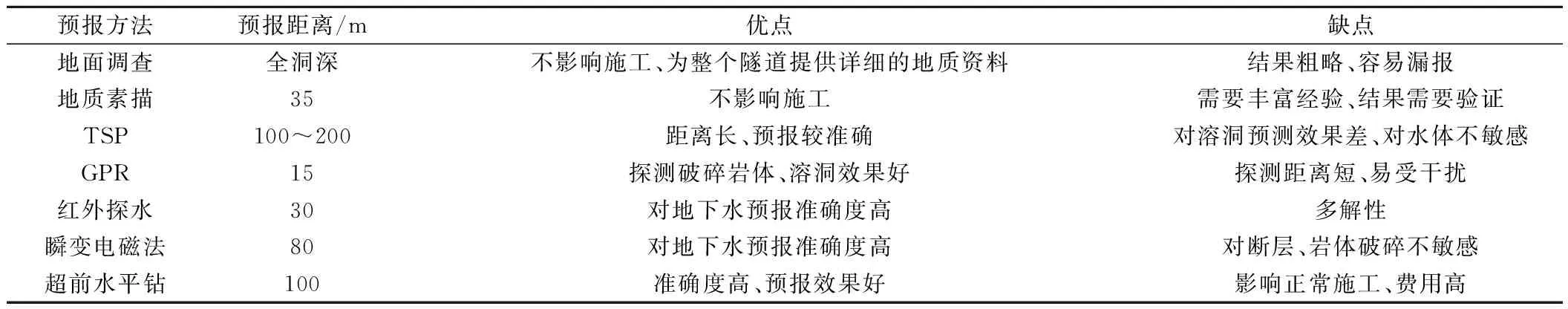

常見超前地質預報各種方法及評價見表1。

表1 常見超前地質預報各種方法及評價

3 隧道綜合預報體系

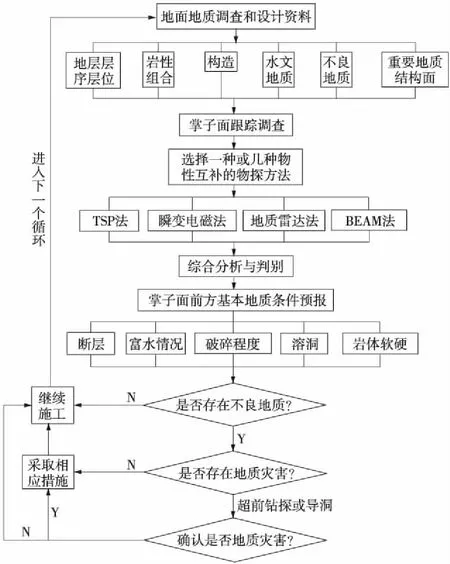

圖1 隧道超前地質預報綜合預報工作流程

在綜合預報的原則基礎上,建立綜合地質預報工作流程,如圖1所示。首先對隧道區域勘察設計資料收集和研究,利用地面調查、地質素描等方法,確定斷層和其他不良地質體在前方大概位置,預測富水段。結合掌子面素描及各種物探方法的適宜性,優化方案組合達到安全、經濟、高效的目的。

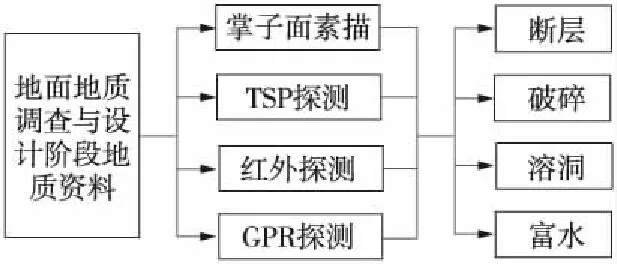

4 綜合預報方法的選擇

根據上述隧道超前綜合預報原則和體系,結合實際情況,選擇一種或多種適宜性好的方法組合(圖2)。

圖2 預報方法組合

5 工程應用

5.1 隧道工程地質概況

朱砂堡隧道是滬昆高鐵長昆段的重要組成部分(圖3),隧址區位于湘黔省界至玉屏之間的三穗縣境內,隧道長374 m,最大埋深為55 m,隧道通過地段基巖局部裸露,洞身穿越寒武系下統清虛洞組薄層灰巖夾鈣質頁巖。節理發育,巖體破碎,圍巖條件較差。此外,由于洞身穿越巖體為可溶灰巖,且節理裂隙發育,地下水豐富,導致其巖溶發育強烈,對隧道圍巖穩定性影響較大。

圖3 滬昆高鐵長昆段線路示意

5.2 地質雷達、掌子面素描等綜合應用

運用GSSI公司生產的SIR-20型地質雷達技術,對隧道進行了超前地質預報,預報距離設定為15 m,探測預報的范圍D2K473+131~+116。因該段開挖后發現溶隙及少量溶隙水發育,因此探明巖體破碎帶的位置、寬度及巖溶發育的位置、規模等十分重要。

5.2.1 掌子面地質素描

開挖揭示巖性為灰色薄層灰巖,鈣質交結,微晶結構,節理較發育,巖體較破碎,弱風化,巖層產狀近約為N8°W/20°S,層面及節理面多呈水銹色,掌子面潮濕,有輕微滴水,圖4為掌子面素描,圖5為掌子面現場。

圖4 D2K473+131處掌子面地質素描

圖5 D2K473+131掌子面施工現場

5.2.2 雷達測線布置

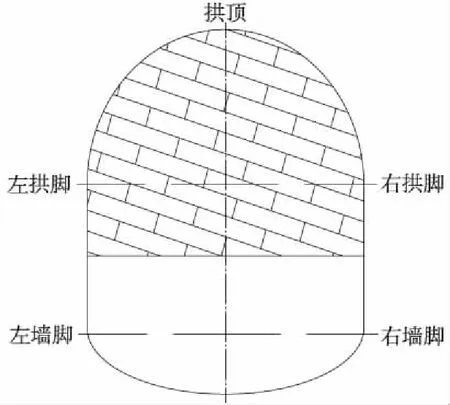

根據掌子面現場實際情況,對于布置測線條件較適宜,本次地質雷達探測時,同樣沿掌子面成“井”字形布置了4條測線,測線布置如圖6所示。

圖6 D2K473+131掌子面測線布置示意

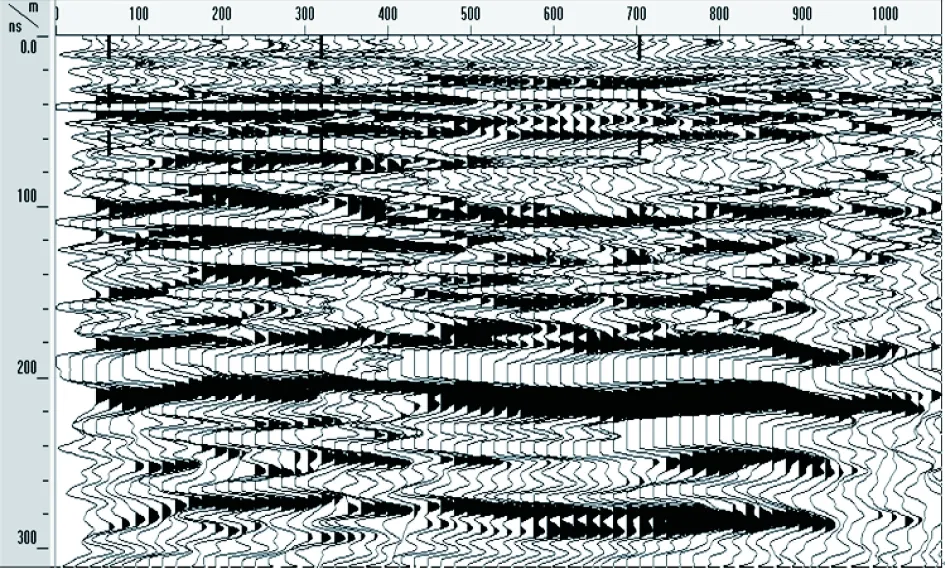

5.2.3 雷達圖像分析及成果解釋

探測得到雷達圖像如圖7所示。根據4條測線的雷達數據處理結果,顯示出如下特征:反射、繞射波組多且雜亂;其延續長度不一,能量強弱不等,頻率成分也有明顯差異;反射或繞射波組在橫向上存在不連續分布;反射或繞射波組縱向上出現在不同時域(或不同深度)范圍,部分位置具有延續性。依據上述特征,可以推斷在預報范圍內巖溶發育,且分布規律性較差。

圖7 雷達探測圖像

根據掌子面、洞身地質編錄情況及地質雷達分析結果,對掌子面前方15 m洞身及周邊工程地質和水文地質條件綜合分析如下。

(1)D2K473+131~D2K473+129段,預測該段巖性為灰巖,弱風化,節理較發育,巖體較完整,圍巖穩定性較好,巖溶弱發育,可能出現滲水、滴水等現象;建議圍巖等級為Ⅳ級,并建議采用短進尺掘進,施工時加強支護。

(2)D2K473+129~D2K473+125段,預測該段巖性為灰巖,弱風化,節理較發育,但巖體破碎,圍巖穩定性差,且巖溶發育。從雷達圖像可以推斷該段溶洞主要以泥質充填物為主,可能出現滲水、滴水等現象,工程地質條件較差,建議圍巖等級為Ⅴ級。

(3)D2K473+125~D2K473+116段,預測該段巖性為灰巖,弱風化,節理發育,巖體破碎,巖溶局部較發育,亦可能出現滲水、滴水等現象,圍巖穩定性較差,工程地質條件差。建議圍巖等級為Ⅴ級。

5.2.4 地質雷達預報精度分析

朱砂堡隧道實際預報工作中,隧道進口、出口共計完成地質雷達(GPR)預報409延米/16次,從隧道開挖施工結果可見,此次地質雷達預報的準確率僅為80%。實際開挖過程顯示,預報存在出入的地方主要體現在巖溶水賦存及分布情況方面,比如D2K473+131~D2K473+129段開挖時,出現較大水量的溶隙水貯存,預報時只是提示可能存在小股巖溶水存在,并沒有準確預報巖溶水賦存的性質。但由于該段開挖過程增加了紅外探水預報,提前做好了突水、突泥的防護工作,保證隧道施工正常進行。

5.3 TSP、掌子面素描等綜合應用

采用TSP-203系統,對隧道進行303 m的長距離預報,設定預報距離為80 m,探測預報的范圍為D2K473+172~D2K473+092段,主要探測不良地質體的分布情況及預報富水帶的具體位置。

5.3.1 掌子面地質素描

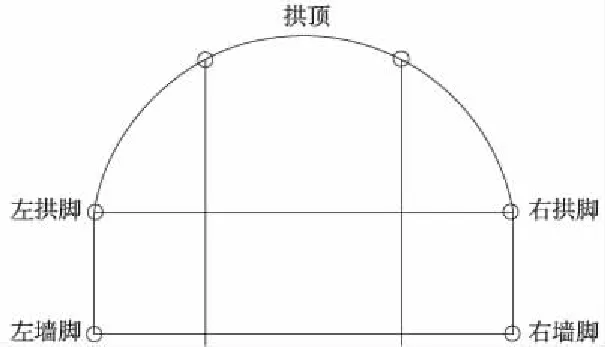

掌子面出露巖性為灰巖,灰色,薄層狀,泥鈣質膠結,節理發育且巖體較破碎,呈弱風化狀態。掌子面拱頂發育一直徑1.5~4.0 m的溶洞,深2~5 m,呈不規則巷道狀,大致呈水平狀延伸,為棕紅色軟塑狀黏土及塊石等充填,掌子面素描如圖8所示,洞身發育溶洞如圖9所示。

圖8 掌子面地質素描

圖9 洞身發育溶洞照片

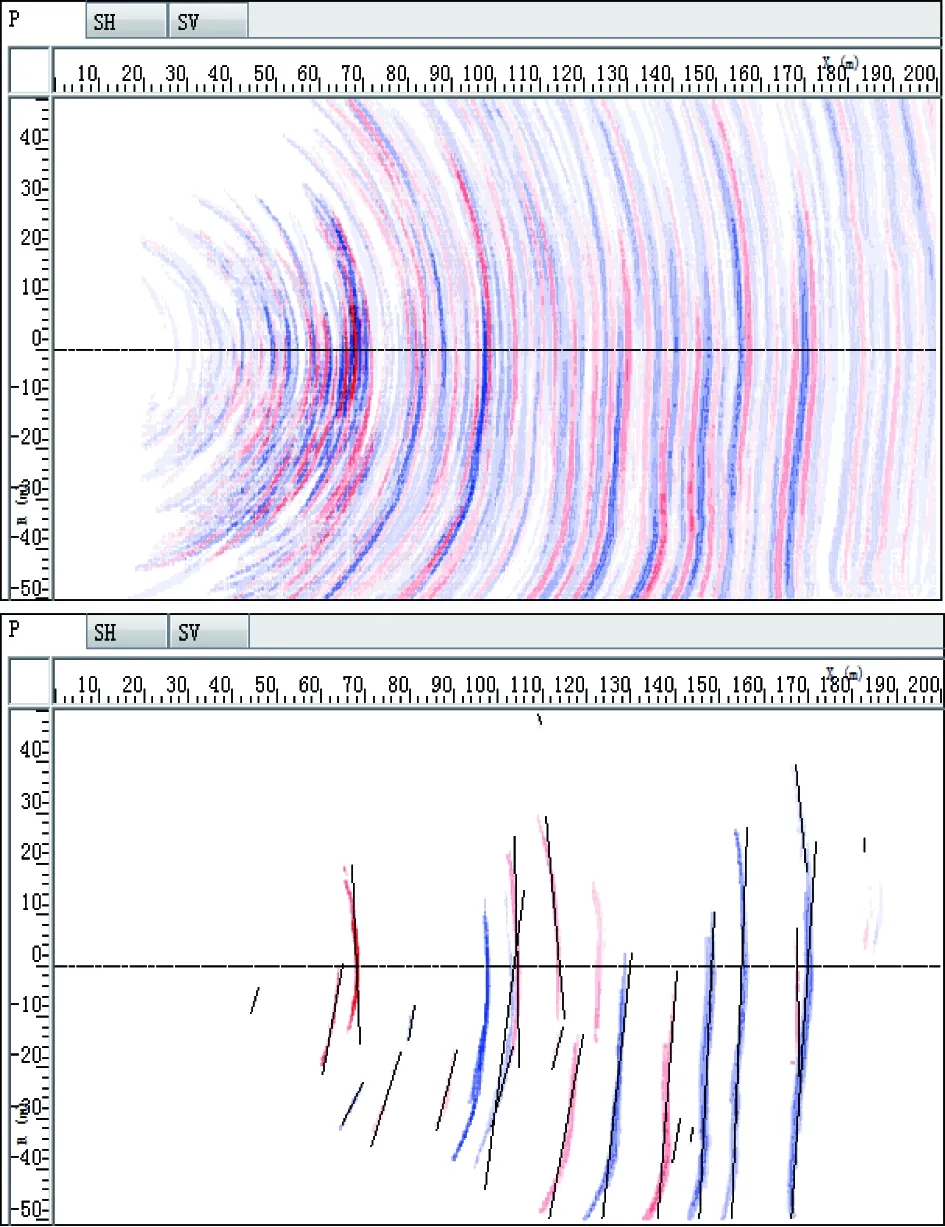

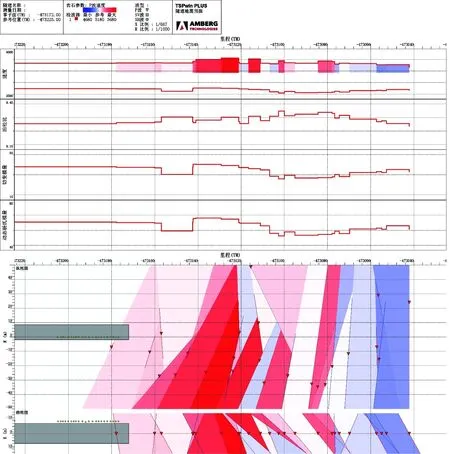

5.3.2 TSP數據分析成果及超前預測

采用TSPWin軟件對原始數據進行處理,共使用了其中19個炮孔的接收數據,通過軟件分析得到如圖10所示的P波深度偏移剖面提取的反射層。結合地質資料、地震波反射資料以及數據處理資料,反映地震反射波顯示出如下特征。

圖10 P波深度偏移剖面及提取的反射層

預報范圍內巖溶發育,分布規律性較差,且局部圍巖破碎,穩定性較差。根據掌子面、洞身地質編錄情況及掌子面前方物性及異常二維示意圖(圖11)等TSP系統預報分析結果,并結合測區工程及水文地質條件,對掌子面前方80 m洞身及周邊工程地質和水文地質條件進行綜合分析預測,結論如下。

圖11 掌子面前方物性及異常二維示意

(1)D2K473+172~+157段:該段巖體較破碎,弱風化,巖溶較發育,圍巖穩定性較差,巖溶水、溶洞發育的可能性較大;開挖掘進時存在突水、突泥的可能,左側拱頂及邊墻可能會出現掉塊等圍巖失穩現象。

(2)D2K473+157~+142段:該段巖體較破碎,弱風化,巖溶漸趨發育,圍巖穩定性較差,巖溶水、溶洞發育的可能性較大,很可能存在隱伏含水構造,巖溶水發育及滲水量規模不確定,開挖時注意觀測滲水量的變化,做好出現突水、突泥現象準備的措施。

(3)D2K473+142~+129段:該段巖體較完整,巖溶弱發育,圍巖穩定性好,巖體中有小型溶蝕溝槽、溶孔發育的可能,存在出現巖溶水局部發育的可能。

(4)D2K473+129~+092段:該段巖體破碎,弱風化,巖溶較發育,圍巖穩定性較差,巖溶水、溶洞發育的可能性較大,存在突水、突泥的可能。

在本段施工中建議采用短進尺掘進,同時加深炮眼和加強水平鉆探,進一步驗證預報結果,并做好巖溶水(泥)突然涌出、空洞出現造成操作面臨空等的應對措施,確保安全。

5.3.3 TSP預報精度分析

本次朱砂堡隧道共計完成 TSP超前預報4次,總長335 m,從TSP系統記錄的反射界面來看,約50%的里程段出現較為集中的反射界面,說明隧道前方存在一定范圍的巖體破碎帶及巖溶發育帶等不良地質體。從隨后開展的隧道開挖施工結果可以看到,預報準確率80%。D2K473+172~D2K473+092段的超前預報效果良好,其中,D2K473+172~+157段,開挖時出現了圍巖掉塊現象,并根據預報采取了相應的措施;D2K473+157~+142段巖溶發育最為強烈,溶隙水水量較大,與預報時推斷結果一致;而D2K473+142~+129段和D2K473+129~+092段的情況基本相似,可見小型溶洞及溶隙發育,巖溶水賦存較少,出現輕微滲水現象;開挖時根據超前預報建議,設計了較充分的支護及防突水措施,并沒有影響隧道的施工工期。

5.4 紅外探測法、掌子面素描等綜合應用

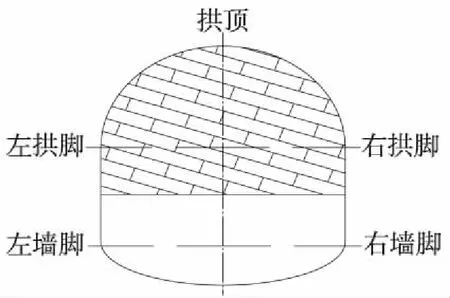

采用HW-304隧道用紅外探測儀進行探水超前預報,探測隧道掌子面前方30 m范圍內有無構造裂隙、溶洞等隱伏含水構造。探測預報的范圍為D2K473+123~D2K473+093段。

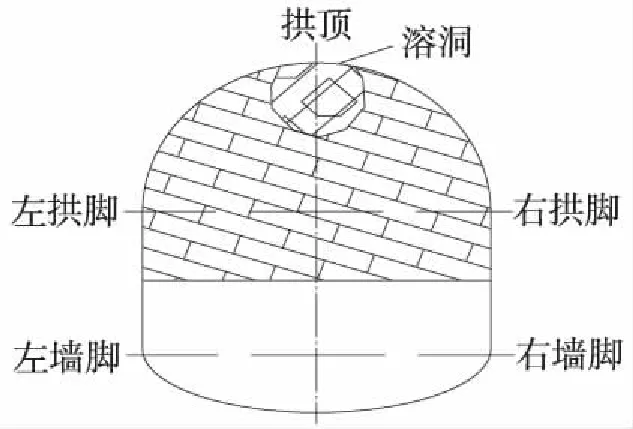

5.4.1 掌子面地質素描

掌子面巖體較完整,呈弱風化,層理及節理面多呈水銹色,主要發育兩組節理,節理面光滑且密閉。巖體較破碎,弱風化為主,層理面多呈水銹色,掌子面潮濕,有輕微滴水;巖溶發育,開挖過程中成碎塊狀,掌子面地質素描見圖12。

圖12 D2K473+123處掌子面地質素描

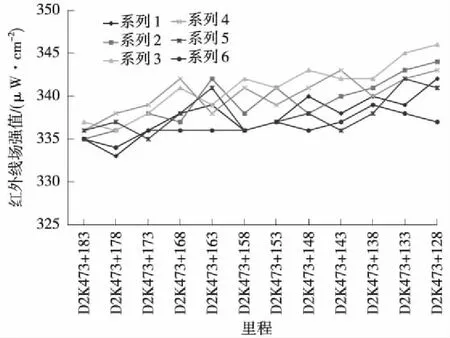

5.4.2 紅外探測成果與預報分析

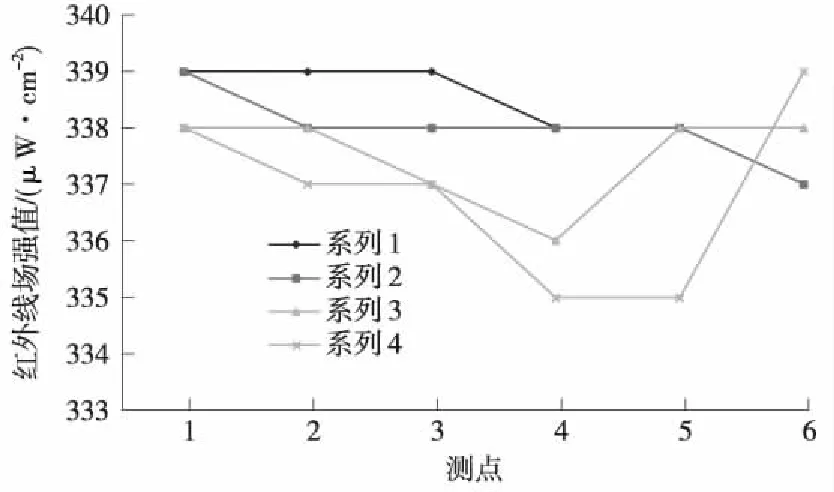

根據現場紅外探測數據,準確繪制了隧道掌子面后方軸線方向55 m洞身周圍紅外探測曲線,以及掌子面處紅外探測曲線,如圖13、圖14所示。

圖13 掌子面后方沿軸線55 m紅外探測曲線

圖14 掌子面紅外探測曲線

由圖13可知,洞身紅外線探測值波動在正常范圍內、變化范圍較小,末端受現場施工環境影響探測值有異常變化;而圖14所顯示的掌子面探測值變化范圍也不大,變化范圍在安全范圍內。因此,開挖面后方洞身周圍沒有危害隧洞安全穩定的大型含水構造或水體存在,而開挖面前方D2K473+123~D2K473+093段30 m范圍內地下水受巖石裂隙控制,整體滲水量變化不大,洞身仍以局部滲水、滴水為主,掌子面滲水量與現階段類似,局部滲水量可能有所變化,前方存在較大儲水構造的可能性較小,但不排除局部有少量巖溶水富存的可能性。建議在施工期間加強監測滲水情況,并準備好相應的防水、排水設施。

5.4.3 紅外探水法預報精度分析

紅外探水工作共計完成預報長度360 m,共計12次,主要反映隧道掌子面前方及側壁周邊的地下水含水量賦存情況。由隨后的隧道開挖掘進過程中可見,此次超前紅外探水預報的準確率約為83%。D2K473+123~D2K473+113段開挖時,可見較大水量的溶隙水流出,但并沒有表現出較強的承壓性質,危害性質不大,只需采取簡單排水措施,便可順利施工。D2K473+093附近處遇到了巖溶水富集現象,為巖溶裂隙水且水量較大,由于提前做好了防水、排水工作,并沒對隧道施工造成較大影響。

5.5 超前水平鉆探

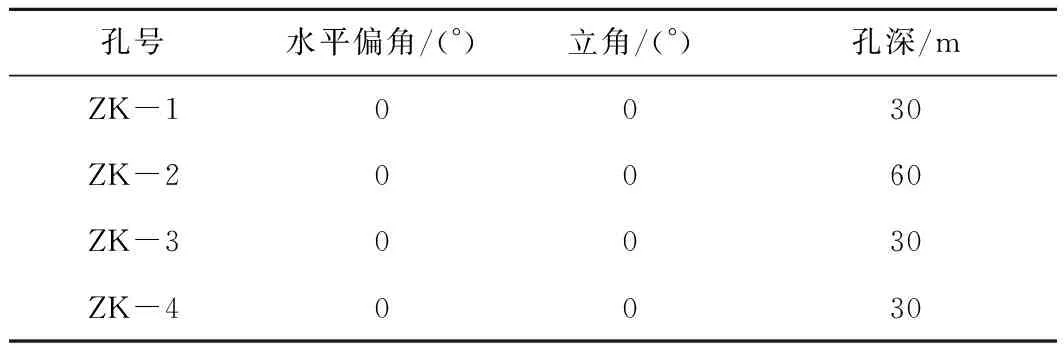

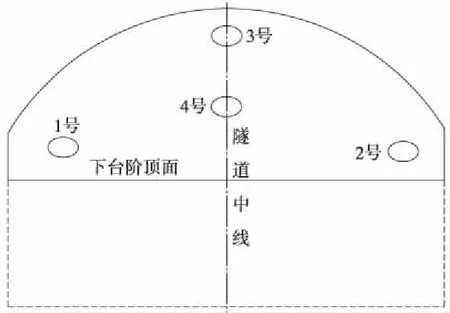

根據各物探方法與掌子面地質素描綜合預報資料,需要進一步探明掌子面前方工程地質及水文地質情況,在朱砂堡隧道D2K473+152進行了超前水平鉆探。本次實施鉆孔4個,總進尺150 m(表2、圖15)。

表2 超前水平鉆探參數

圖15 超前水平鉆布置

通過此次超前水平鉆探,初步探明了朱砂堡隧道掌子面前方D2K473+152~092段地質情況,初步得出以下結論:D2K473+152~122段巖性為灰巖,弱風化,節理較發育,巖體破碎,局部節理有泥質充填。D2K473+122~D2K473+092段巖性為灰巖,弱風化,節理較發育,巖體較完整,局部節理有泥質充填。

6 結語

(1)總結隧道中常用的物探超前預報方法,如地質雷達法、TSP、紅外探水等分別評價其對斷層、破碎巖體、富水情況、溶洞等不良地質情況的反應特征和適宜性,為超前預報選擇適宜的物探方法提供依據。

(2)通過以上研究表明,地質雷達法適用于存在斷層、破碎帶、溶洞及特殊地層分布的地區,而對掌子面前方地下水分布及發育情況的探測不夠精確,需要輔助紅外探水或者超前鉆探技術聯合預報;TSP系統預報適用于對隧道斷層、軟弱巖體、破碎帶、巖溶洞穴溶隙的預報;超前紅外探水法適用于對含水構造發育位置、分布及含水量大小的探測,準確率較高,但不能準確測定含水量的大小。

(3)朱砂堡隧道的超前預報情況分析表明,以地質分析為核心,綜合物探與地質分析結合、洞內外結合、長短預測結合的綜合預報為原則,以及完善的預報工作方法體系,可使朱砂堡隧道預報的成功率基本達到80%,開挖過程中沒有發生一起圍巖坍塌或突水突泥事件,獲得了良好的預報效果,確保了施工安全,取得了較好的經濟效益。