杭州市下城區與衢州市柯城區小學生近視相關因素分析

余潔 鄭志剛 趙海嵐 徐海銘

近視是全球性問題,尤其在東亞地區,低年級小學生近視眼患病率超過了20%,在受過高等教育的人群中近視眼患病率已經超過80%,而且還在逐年升高[1-3]。通常認為近視涉及許多方面,但近年來快速上升的近視眼患病率提示環境因素已在目前近視發病因素中占主導地位。國外研究表明,戶外活動時間較長的兒童中,近視眼患病率較低。我國兒童近視眼患病率高、發病年齡早,已成為嚴重影響青少年體質健康的重大問題[4]。目前關于不同地區的近視發病率已有較多報道,但不同地區之間近視相關因素的分析比較尚無深入的研究。杭州為浙江省省會城市,下城區作為杭州市中心城區;衢州為浙江省地級市,柯城區作為衢州市非中心城區。筆者對這兩個地區小學生的屈光狀態進行調查,同時進行近視相關因素的問卷調查,旨在了解兩個地區小學生的近視患病率是否存在差異及其差異是否與不同地區之間的環境、習慣等因素有關,分析近視相關因素,為早期預防近視提供一定依據。

1 對象和方法

1.1 對象 收集2017年1月至9月在浙江省人民醫院和衢州市人民醫院進行屈光檔案建立的1~6年級小學生(年齡7~12歲)。杭州下城區1 217名,男633名,女584名;衢州柯城區1 260名,男682名,女578名。納入標準:(1)登記記錄指標完善的;(2)所有檢查能配合及記錄完整的;(3)無配戴角膜接觸鏡,無角膜病變、白內障、虹膜睫狀體炎、青光眼、眼底病變及眼球震顫無法固視,無眼部手術史。兩地區小學生性別差異均無統計學意義(均P>0.05)。

1.2 方法 所有對象均為自愿參加本研究,至少有一位家長簽署知情同意書。對所有納入對象進行裸眼視力、小瞳下屈光度數、睫狀肌麻痹后屈光度數、矯正視力、眼壓、眼軸長度、前房深度、角膜曲率等檢查。使用自動電腦驗光儀(KR8900,日本Topcon公司)進行客觀驗光,綜合驗光儀(CS700,日本Topcon公司)進行雙眼主覺驗光,光學生物測量儀(IOL Master,德國Carl Zeiss公司)測量眼軸長度、前房深度、角膜曲率。兩家醫院所有檢查均由經過培訓的眼科醫生和驗光師操作。同時,家長由專職人員在醫院采用封閉式調查表進行近視相關因素調查。

1.2.1 眼屈光評定標準 近視定義為等效球鏡度(spherical equivalent,SE,SE=球鏡度數+0.5×柱鏡度數)≤-0.5D。視力不良為裸眼遠視力低于1.0。

1.2.2 近視相關因素調查 采用自行設計的近視相關因素問卷調查表,共5類,包括遺傳(父母親近視程度)、睡眠時間、戶外活動時間(上學日、周末、寒暑假戶外活動時間)、近距離工作時間(放學后、周末、寒暑假近距離工作時間)、讀寫姿勢(作業時眼睛至桌面距離及“一尺一拳一寸”保持率)。每個相關因素按照等級程度,從輕到重,分別予1~3或1~4或1~5進行賦值評分。

1.3 統計學處理 采用SPSS 25.0統計軟件。正態分布的計量資料以表示,采用獨立樣本t檢驗;非正態分布的計量資料以M(P25,P75)表示,組間比較采用Mann-Whitney檢驗;多組間計量資料比較,方差齊者采用方差分析,不齊者采用Kruskal-Wallis檢驗;計數資料的比較采用χ2檢驗;相關分析采取偏相關分析,計算偏相關系數。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

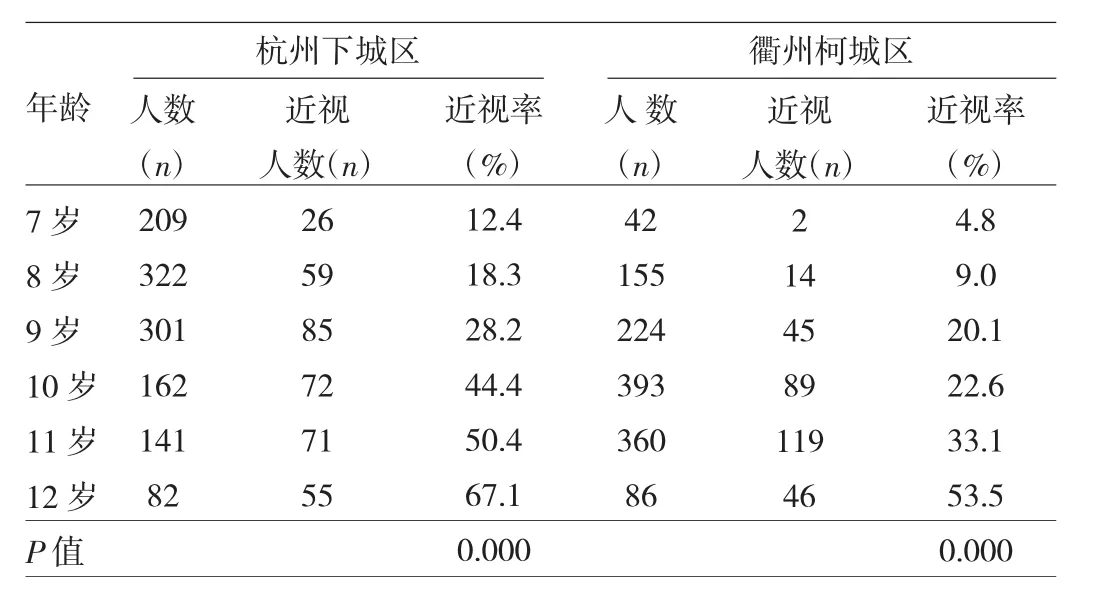

2.1 兩地區小學生近視率情況比較 杭州下城區與衢州柯城區分別進行各年齡小學生近視率比較,顯示隨著年齡的增加,近視率不斷上升,差異均有統計學意義(均P<0.05)。排除年齡因素后,杭州下城區小學生近視率與衢州柯城區小學生近視率比較,差異有統計學意義(P=0.000),杭州下城區小學生近視率高,見表1。兩地區小學生男生共1 315名,其中近視334名,近視率25.4%;女生共1 162名,其中近視349名,近視率30.0%,女生近視率顯著高于男生,差異有統計學意義(P=0.010)。

表1 兩地區各年齡小學生近視率情況比較

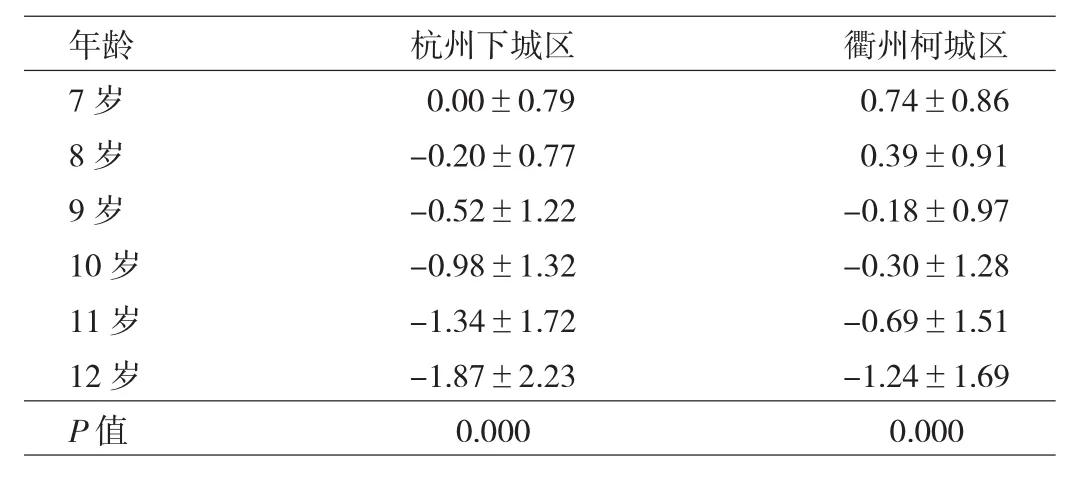

2.3 兩地區小學生SE情況比較 杭州下城區與衢州柯城區分別進行各年齡小學生SE比較,差異均有統計學意義(均P<0.05),隨著年齡增加,SE減小。排除年齡因素后,杭州下城區與衢州柯城區小學生SE比較差異有統計學意義(P=0.000),杭州下城區小學生SE較衢州柯城區小學生低,見表2。兩地區小學生男生SE為(-0.43±1.34)D,女生 SE 為(-0.49±1.38)D,男女間SE差異無統計學意義(P=0.286)。

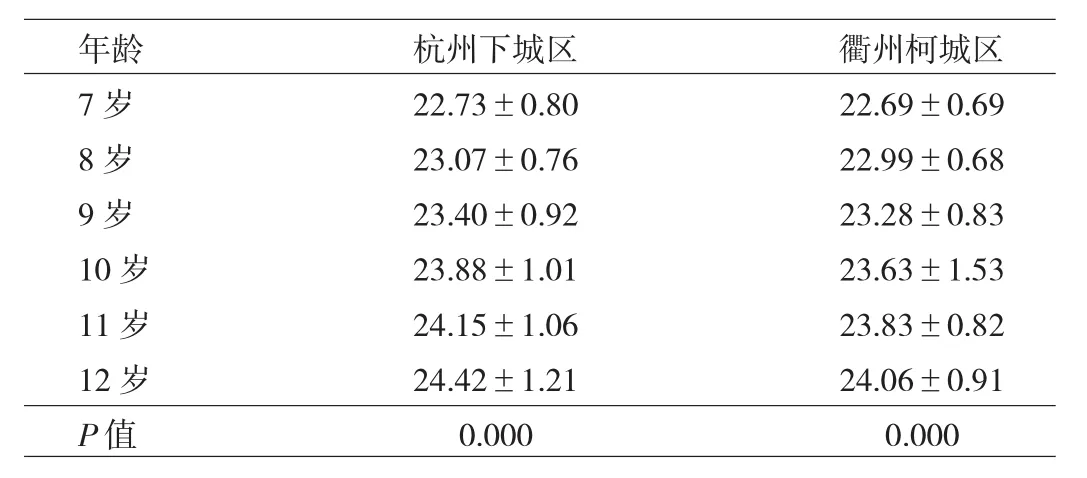

2.4 兩地區小學生眼軸長情況比較 杭州下城區與衢州柯城區分別進行各年齡小學生眼軸長比較,差異有統計學意義(P=0.000),隨著年齡的增加,眼軸長度增加。排除年齡因素后進行兩個地區小學生眼軸長比較差異有統計學意義(P=0.000),杭州下城區小學生眼軸較衢州柯城區小學生長,見表3。兩地區小學生男生平均眼軸長(23.19±0.95)mm,女生(23.74±1.17)mm,女生眼軸長度長于男生,差異有統計學意義(P=0.000)。

表2 兩地區各年齡小學生SE情況比較(D)

表3 兩地區各年齡小學生眼軸長情況比較(mm)

2.5 SE與近視相關性分析 排除年齡因素后,小學生SE與父親近視程度、母親近視程度、周末近距離用眼時間均呈負相關(r=-0.260、-0.218、-0.062,均P<0.05),父母親近視度越高、周末近距離用眼時間越長,SE越小,近視度數越高。SE與放學后近距離用眼時間、寒暑假近距離用眼時間、晚上睡眠時間無相關性(r=-0.006、-0.006、0.013,均P>0.05)。SE與上學日戶外活動時間、周末戶外活動時間、寒暑假戶外活動時間呈正相關(r=0.100、0.068、0.056,均P<0.05),表明戶外活動時間越長,SE越大,近視程度越低。SE與眼睛至桌面距離、“一尺一拳一寸”保持率也呈正相關(r=0.088、0.103,均P<0.05),表明讀寫姿勢越正確,SE越大,近視程度越低。

2.6 兩地區近視相關因素比較 在與SE具有相關性的相關因素中,杭州下城區與衢州柯城區小學生的父親近視程度、母親近視程度、周末近距離用眼時間、上學日戶外活動時間、周末戶外活動時間、寒暑假戶外活動時間、眼睛至桌面距離、“一尺一拳一寸”保持率分別進行比較。由表4可見,衢州柯城區小學生父親和母親的近視程度的平均秩次均低于杭州下城區小學生,表明衢州柯城區小學生父親和母親的近視程度的總體中位數均低于杭州下城區小學生的父親和母親(P=0.000);衢州柯城區小學生周末近距離用眼時間的總體中位數短于杭州下城區小學生(P=0.013);衢州柯城區小學生上學日戶外活動時間和寒暑假戶外活動時間的總體中位數均長于杭州下城區小學生(P=0.000);衢州柯城區小學生眼桌距離的總體中位數也長于杭州下城區小學生(P=0.000)。

表4 兩地區近視相關因素比較

3 討論

本研究顯示,在2477名小學生群體中,隨著年齡的增長,近視率增長,SE下降、眼軸長度增加,這與以往的研究相似[5-6]。低年級近視率的數據與其他亞洲城市的數據幾乎相同,但遠遠高于悉尼數據[7-9]。同時所有年齡段男女生相比,女生的近視患病率更高,這與文獻報道一致[10-11]。

本研究針對杭州下城區與衢州柯城區小學生的相關檢查數據進行比較,杭州下城區小學生近視率、眼軸長度均較衢州柯城區小學生高,SE較衢州柯城區小學生低。表明杭州下城區小學生近視發展較衢州柯城區小學生快。近視相關因素分析結果顯示,導致兩地區小學生近視差異的原因,主要是父母近視程度、小學生戶外活動時間、眼睛至桌面距離存在差異。以往研究表明,近視除了遺傳因素[12]外,近視率的增加與學校教育負擔更重和近距離用眼時間更長、戶外活動更少等環境因素相關[13-14]。近年來,隨著學習負擔加重、課外輔導班及電子產品普及,兒童、青少年近距離視物越來越頻繁,體育鍛煉、戶外活動時間越來越少,近視與生活方式密切相關。本研究顯示,父母親的近視程度越高、近距離用眼時間越長,小孩近視程度越高;戶外活動時間越長、讀寫姿勢正確,小孩近視程度越低。其中近距離工作時間中,小學生放學后和寒暑假的近距離工作時間與SE無相關性,周末的近距離工作時間和SE呈負相關。根據小學生的學習情況,推測同年齡段小學生放學后的作業時間無明顯差異,寒暑假小學生相對作業負擔較輕,但周末時間,因為一些補習班,小學生的近距離用眼時間差異會較大,因此周末的近距離用眼時間跟近視存在顯著相關性,進一步證明這一論點,需要后續更細化的研究。女孩更易患近視與女生花費更多的時間用于讀書、寫字等近距離工作,缺乏足夠的戶外體育鍛煉有關。杭州和衢州兩個地區間近視相關因素分析,兩地區人員構成、生活習慣、學校及家庭教育情況等都存在一定差異。杭州作為省會城市,高學歷人才較衢州這類地級市多,小學生父母的近視率也較高,這是導致杭州地區小學生近視率高的遺傳方面的原因。學校家庭教育方面,普遍杭州城區小學生的課外輔導班較多,戶外活動時間較少,作業時眼睛至桌面距離近,這也是導致杭州小學生近視的關鍵原因。

在過去的流行病學研究中,關于近視與兒童睡眠時間相關性的信息并不多。Jee等[15]報道在韓國青少年中,睡眠持續時間與近視之間存在相關關系;Gong[16]指出,睡眠時間與青少年近視亦密切相關。本研究沒有提供證據表明SE與睡眠時間的相關性,分析原因,有可能與上述研究不同,本研究所有的學生來自小學,小學生基本睡眠充足,睡眠時間差異不明顯,因此沒有得出近視與睡眠時間的相關性。

綜上所述,杭州下城區的近視發病率高于衢州柯城區,這與杭州城區父母較高的近視度、小學生較少時間的戶外活動、作業時眼睛至桌面距離近相關。預防中小學生近視必須由社會、學校、家庭、學生本人共同發起,由正規醫療機構建立屈光發育檔案,監測學生生活用眼習慣,根據近視相關因素,及早發現近視苗頭,及時發出預警信號,盡早地進行綜合性的行為干預,增加有效的戶外活動,減少持續的近距離用眼時間,保持合理的用眼距離,培養學生形成良好用眼和生活習慣。