腹腔鏡下疝囊高位結扎術治療小兒腹股溝疝的療效探討

王連晨

(四川省會理縣人民醫院,四川 會理 615100)

小兒腹股溝疝是一種發病率較高的兒科疾病。此病主要是由患兒腹壁先天性發育不良所致。此病患兒常會出現疝內容物嵌頓、壞死等情況。通常情況下,腹股溝疝患兒的腹股溝內環口越小,其發生疝內容物嵌頓、壞死的風險就越高。進行手術治療是臨床上治療小兒腹股溝疝的主要手段。為了分析對腹股溝疝患兒采用腹腔鏡下疝囊高位結扎術進行治療的效果,筆者對四川省會理縣人民醫院收治的56例腹股溝疝患兒進行了以下研究。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將2016年1月至2017年10月四川省會理縣人民醫院收治的56例腹股溝疝患兒納入本研究。所選患兒均經臨床檢查被確診患有單側原發性腹股溝疝,其疝內容物均未發生壞死。這些患兒的家長均知曉本研究的實施方案,并同意參與本研究。采用隨機數表法將這56例患兒分為研究組和對照組。研究組28例患兒中有男15例,女13例;其年齡在2~11歲之間,平均年齡(7.4±1.5)歲。對照組28例患兒中有男20例,女8例;其年齡在3~12歲之間,平均年齡(7.5±1.6)歲。兩組研究對象的性別、年齡等一般資料相比,P>0.05。

1.2 治療方法

為對照組患兒采用開放式疝囊高位結扎術進行治療。方法是:在術前8 h,對患兒患處的皮膚進行清洗消毒。在術前6 h,囑咐患兒家長讓患兒禁食禁水。在患兒進入手術室前,讓其排空膀胱。在患兒進入手術室后,對其進行氣管插管全身麻醉。在其下腹部做一個長度約2~4 cm的切口[1]。切開精索外筋膜,確定疝囊的位置。切開疝囊,使疝內容物充分暴露。對疝囊進行高位結扎,切除多余的疝囊。縫合切口,對切口進行消毒、貼敷等處理。為研究組患兒采用腹腔鏡下疝囊高位結扎術進行治療。方法是:在術前,讓患兒排空膀胱。在患兒進入手術室后,協助其取平臥位,對其進行氣管插管全身麻醉。在其臍上緣做一個5 mm長的縱切口,為其建立人工氣腹,并將腹腔鏡置入其腹腔內。將氣腹內的壓力控制在9 mmHg左右,在腹腔鏡的引導下對腹腔進行全面細致的觀察,確定疝環的具體位置。在疝環體表投影處做長度為2 mm的切口,經此切口進針縫合疝環內口,并將縫線引出至腹腔外。對疝囊實施高位結扎,使用創口貼對切口處進行貼敷。

1.3 觀察指標

觀察并記錄兩組患兒手術的時間、術中的出血量、術后疼痛癥狀持續的時間及住院的時間。在術后對兩組患兒進行6個月的隨訪,統計其切口感染、皮下血腫、陰囊血腫等術后并發癥的發生率和病情的復發率。

1.4 統計學方法

對本文中的數據采用SPSS 19.0軟件進行處理。計量資料用(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用%表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒各項手術指標的比較

研究組患兒手術的時間、術后疼痛癥狀持續的時間及住院的時間均短于對照組患兒,其術中的出血量少于對照組患兒,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 兩組患兒各項手術指標的比較(±s)

表1 兩組患兒各項手術指標的比較(±s)

分組 例數 手術的時間(min) 術中的出血量(mL) 術后疼痛癥狀持續的時間(d) 術后住院的時間(d)研究組 28 20.83±4.72 2.81±1.23 0.89±0.22 3.05±0.39對照組 28 35.16±6.89 4.97±1.52 2.16±0.48 5.84±0.72 t值 14.859 9.567 20.829 29.825 P值 0.000 0.000 0.000 0.000

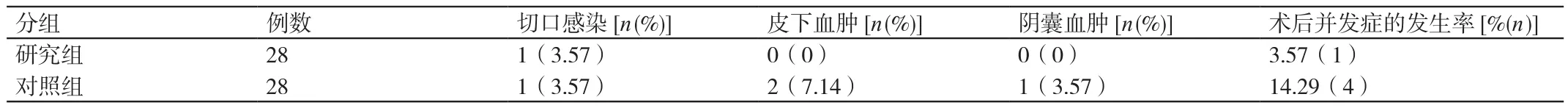

2.2 兩組患兒術后并發癥發生情況的對比

研究組患兒術后并發癥發生率〔3.57%(1/28)〕低于對照組患兒術后并發癥發生率〔14.29%(4/28)〕,差異有統計學意義(χ2=5.797,P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組患兒術后并發癥發生情況的對比

2.3 兩組患兒病情復發率的對比

在隨訪期間,研究組患兒中有1例患兒病情復發,其病情的復發率為3.57%(1/28);對照組患兒中有5例患兒病情復發,其病情的復發率為17.86%(5/28);研究組患兒病情的復發率低于對照組患兒,差異有統計學意義(χ2=5.792,P<0.05)。

3 討論

先天性腹膜鞘突未閉鎖是引發小兒腹股溝疝的主要原因之一。存在先天性腹膜鞘突未閉鎖的患兒其腹腔內容物或腹膜滑液疝常會進入到鞘狀突內,從而導致其發生腹股溝疝。有研究指出,罹患腹股溝疝可嚴重影響患兒生殖器官的發育,導致其發生腸梗阻、腸管壞死等并發癥,從而可危及其生命安全[2]。1歲以內的先天性腹膜鞘突未閉鎖患兒其鞘狀突存在自行閉鎖的可能性,但隨著年齡的增長其鞘狀突自行閉鎖的可能性會逐漸降低。因此,臨床上應及時對1歲以上的先天性腹膜鞘突未閉鎖所致腹股溝疝患兒實施有效的治療。目前臨床上治療小兒腹股溝疝的方法主要包括手術療法和非手術療法。臨床研究發現,接受非手術治療的腹股溝疝患兒常會發生疝內容物嵌頓等并發癥,從而可嚴重影響其治療的效果。腹腔鏡下疝囊高位結扎術和開放式疝囊高位結扎術均為臨床上治療小兒腹股溝疝的常用術式[3]。這兩種手術的治療原理相同。但進行開放式疝囊高位結扎術需要對患兒的腹股溝管進行分離,容易對其腹股溝管周圍的組織造成損傷。相關的臨床研究表明,用開放式疝囊高位結扎術治療小兒腹股溝疝存在創傷大、患兒術后恢復慢、術后并發癥(包括陰囊腫脹、切口感染、皮下血腫、精索靜脈及輸精管損傷等)的發生率高等缺點[4]。在對腹股溝疝患兒進行腹腔鏡下疝囊高位結扎術的過程中,施術者可在腹腔鏡的引導下繞過患兒的腹股溝管對其疝囊進行高位結扎,從而可減少對其腹股溝管周圍組織的損傷,降低其術后并發癥的發生率。劉波[5]在臨床研究中指出,用腹腔鏡下疝囊高位結扎術治療小兒腹股溝疝具有操作簡單、創傷小、患兒術后恢復快、疼痛癥狀輕等優點。為了進一步分析對腹股溝疝患兒采用腹腔鏡下疝囊高位結扎術進行治療的效果,筆者對2016年1月至2017年10月四川省會理縣人民醫院收治的56例腹股溝疝患兒進行分組研究。研究結果顯示,研究組患兒手術的時間、術后疼痛癥狀持續的時間及住院的時間均短于對照組患兒,其術中的出血量少于對照組患兒,P<0.05。這說明,用腹腔鏡下疝囊高位結扎術治療小兒腹股溝疝可有效地減少患兒術中的出血量,減輕其術后疼痛的癥狀,縮短其手術的時間和住院的時間,促進其康復。研究組患兒術后并發癥發生率低于對照組患兒,P<0.05。在隨訪期間,研究組患兒病情的復發率低于對照組患兒,P<0.05。這說明,用腹腔鏡下疝囊高位結扎術治療小兒腹股溝疝可有效地降低患兒術后并發癥發生率和病情的復發率。

綜上所述,對腹股溝疝患兒采用腹腔鏡下疝囊高位結扎術進行治療的效果較為理想。此法值得在臨床上推廣應用。