臨床護理路徑在急性腦梗死患者護理工作中的應用效果觀察

常巖巖

【摘要】目的 觀察臨床護理路徑在急性腦梗死患者護理工作中的應用效果。方法 將2017年1月~2019年1月在本院接受治療和護理的80例急性腦梗死患者納入研究對象。通過隨機分組的方式,平均分為對照組和實驗組,每組各40例。對照組應用常規護理,實驗組采取臨床護理路徑護理模式,調查并對比兩組患者并發癥率。結果 在接受護理后,實驗組并發癥率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 對急性腦梗死患者采取臨床護理路徑護理模式,有利于科學評估患者病情,并給予最佳護理方案,幫助患者縮短康復時間,減少并發癥的發生。值得推廣。

【關鍵詞】臨床護理路徑;急性腦梗死;應用效果

【中圖分類號】R473 【文獻標識碼】A 【文章編號】ISSN.2095.6681.2019.28..01

隨著老齡化的發展以及生活壓力的增加,急性腦梗死的發病率逐年升高,并且具有較高的致殘率以及死亡率,嚴重威脅人類的生命,已經成為一種公共衛生問題[1]。為此,相關研究正在積極展開對急性腦梗死患者的護理措施的探討,臨床護理路徑作為一種新型的干預模式,以已經確診的患者為中心,通過監測、治療、康復和護理等過程的逐步展開,制定清晰明確的方案,提升患者的治療效果。因此,本次研究探討急性腦梗死應用臨床護理路徑的實施效果。具體如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將2017年1月~2019年1月在本院接受治療和護理的80例急性腦梗死患者納入研究對象,所選擇的患者均自愿參與研究并簽署知情同意書。通過隨機分組的方式,平均分為對照組和實驗組,各40例。在對照組中,患者的年齡45~72歲,平均(58.5±4.6)歲,實驗組中,年齡47~73歲,平均(60.2±5.4)歲。兩組患者在年齡等一般資料比較上無差異,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

對照組采取常規護理,實驗組則采取臨床護理路徑干預。首先,從對醫院的護理人員進行培訓和指導,選拔經驗豐富、考核結果優秀的人員組成臨床護理路徑小組,對每一位腦梗死患者進行病情的評估、護理措施制定以及健康教育,分階段性,以患者的康復狀況作為方案制定的依據。第一天:對患者的心理進行評估,了解患者的憂慮和患者家屬的擔憂,給予安撫,減輕其不良情緒。并協助患者進行各項手術檢查。第二天:對患者的術后情況進行觀察和評估,有無出血和血腫。記錄和觀察患者的心電監測結果,叮囑患者積極用藥。第三至五天:評估患者胸悶胸痛情況,記錄排便次數、生命體征、心理狀態等。協助患者進行翻身、肢體的按摩和功能的恢復鍛煉。加強飲食指導,避免辛辣刺激食物的攝取[2]。第六至十二天:對患者進行急性腦梗死的發生原因、預防措施、注意事項等進行一對一的教育,指導患者認真服藥、堅持身體鍛煉。根據患者的自身恢復情況,提高鍛煉的強度。第十三至十五天:對于恢復良好的患者,協助辦理出院手續,并做好出院指導,建立家庭監督機制,指導患者家屬各項護理措施,包括飲食、身體鍛煉、藥物用量等等。定期復查,觀察康復狀況[3]。

1.3 觀察指標

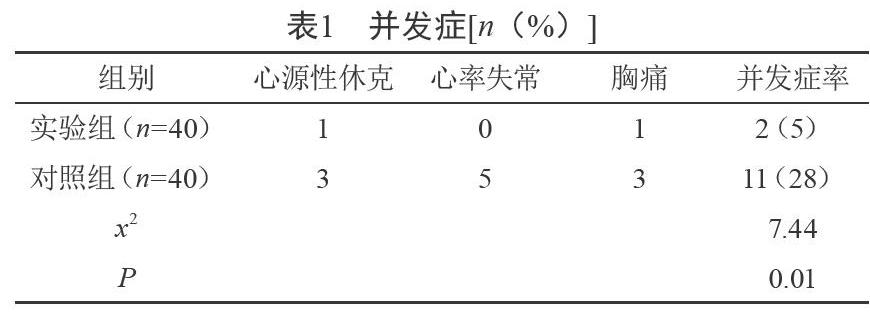

調查并對比兩組患者并發癥率(心源性休克、心律失常、胸痛)。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0對所收集到的患者資料進行統計分析,并發癥結果用率(%)表示,采用x2檢驗,P<0.05,差異具有統計學意義。

2 結 果

實驗組并發癥率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。如表1所示。

3 討 論

急性腦梗死的發生率逐年上升,且多發生于中老年人群,疾病的治療和護理都需要花費大量精力和資源,因此,受到了廣泛的關注,接下來觀察臨床護理路徑在急性腦梗死患者護理工作中的應用效果。

通過本次的觀察可以發現:在接受護理后,實驗組并發癥率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。原因:臨床護理路徑干預是通過對疾病發展的各個環節進行評估、護理方案的制定以及健康教育,分時段性的給予患者最需要的護理和幫助,具有較高的針對性、科學性。有利于提高患者的對疾病發展的各時期的認識,對自身身體狀況恢復的了解,從而積極配合護理人員的要求,避免并發癥的發生發生,提高護理的效果。同時,臨床護理路徑干預模式,有利于縮短各環節的護理時間,節約護理資源,提高護理人員的工作效率。

綜上所述,臨床護理路徑護理模式具有更加顯著的護理效果。值得推廣。

參考文獻

[1] 石海琴.臨床護理路徑在急性期腦梗死患者中的效果評價[J].深圳中西醫結合雜志,2018,210(5):192-194.

[2] 佚 名.探討應用臨床護理路徑對急性腦梗死患者進行護理和健康宣教的臨床效果[J].中國醫藥指南,2018,16(7):275-276.

本文編輯:趙小龍