性別差異視角下的農村居民生態保護行為研究

龍開勝,劉 琳

(南京農業大學 公共管理學院,江蘇 南京 210095)

一、 研究背景

隨著現代科技的發展,工業化進程的推進,農村建設取得了前所未有的進步。但進步的同時,隨之而來的是生產生活中的農藥化肥過量使用、塑料薄膜處理不當、秸稈隨意焚燒、畜禽糞便亂堆、生活垃圾亂倒、生活污水亂排等常見的農村環境污染和破壞問題[1]。此外,隨著工業化進程的推進,農村外出務工人員越來越多,且大多數是男性,留下的農村女性成為了農村地區生產生活活動的主體[2]。在這種情況下,以性別差異為視角,分析男女在生態保護行為上的差異,有針對性地為農村生態環境的建設提供一些可靠的建議,無疑具有重要的價值。

從性別差異視角來探討影響農村居民生態保護行為的因素,具有重要的理論和現實意義,相關文獻也對此進行了探討。一是對農民生態保護行為內涵和影響因素的研究。生態保護行為即農民在生產生活中對生態環境產生正面積極的有利于其發展的行為,或者說至少不會產生負面消極、有破壞性影響的行為,它實質上包含了積極的保護作用和無明顯作用傾向即均衡狀態兩方面的含義[3]。影響生態保護行為的因素主要有年齡、受教育程度等人口特征因素[4-7],收入等經濟因素[4-6,8],生態保護意識[9-12]等。二是關于性別差異的內涵和社會性別理論研究。性別差異主要包括生理性別差異[13]和社會性別差異[14];社會性別理論主要包括生物決定論、文化本質論和社會性別建構論[15]。三是關于性別與生態保護行為的研究。國際主流觀點是女性較男性表現出更積極的環保行為,但國內學者并沒有得出一致的結論[4,9,16]。四是關于性別與農村地區生態環境的研究。相關學者認為女性在生產生活中扮演著越來越重要的角色,充分發揮女性的優勢將有利于改善農村的生態環境[2,17-18]。由此可知,從性別角度來探討農村居民的生態保護行為對農村生態環境的改善將是非常有意義的,但國內相關研究還比較少且沒有統一的結論。基于此,本文通過整理相關理論,試圖闡述性別差異對農村居民生態保護行為的影響機制,并用相關的數據進行實證分析,旨在從性別差異視角為改善農村生態環境提供可行的科學依據。

二、理論分析

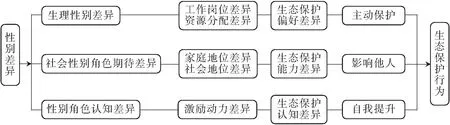

目前學術界研究女性與生態環境關系的理論主要有生態女性主義、社會化理論和社會勞動的性別分工理論[19],以這三種理論為基礎,在閱讀大量社會性別理論和生態行為研究相關文獻,并進行實證調查的前提下,本研究將性別差異分為了生理性別差異、社會性別角色期待差異、性別角色認知差異三部分,以此深入探討性別差異對生態保護行為選擇的內在影響運行機制,并據此構建了性別差異對農村居民生態保護行為選擇的影響路徑分析框架,見圖1。

圖1 性別差異對農村居民生態保護行為選擇的影響路徑分析框架

(一)生理性別差異的基礎事實路徑

生理性別是性別差異的事實基礎,很多男女之間的差異都是基于生理差異的事實而導致的,具體表現為女性在生育活動中占據主要角色而男性只是次要角色,女性體力較弱而男性體力較強[20]。這使得農村女性常常需要大量的時間去生育孩子、休養身體,而這樣一個事實基礎又決定了她們只能從事一些隨機性、流動性比較大的工作,例如餐飲服務業、“擺攤”等。而農村男性因為沒有生育孩子這方面的煩憂,他們具有大量的時間和精力去干一份工作[21],所以他們對工作的要求會較高一些,例如政府部門、企業、建筑業等。在隨機性、流動性比較大的餐飲服務業工作或“擺攤”的農村女性逐漸習得要對人親近、有禮貌、包容、理解,而在穩定性更高的政府部門、企業和建筑業工作的農村男性逐漸習得要理性、規范、競爭、追求速度。此外,由于生理性別上的差異,農村女性常常有更多的時間待在家里,有更多的機會接觸家庭生活的方方面面,她們較男性會獲得更多因家庭輻射出來的資源,如她們更了解日常生活中的衣食住行,她們知道買菜的時候應該挑什么樣的菜更環保健康,洗手水、淘米水怎樣處理更節約環保,使用過的塑料袋留下來裝什么東西最好,在家庭生活經驗方面她們比男性更有發言權。

從生理性別差異出發,不管是工作崗位的差異還是資源分配的差異,最終都會引起生態保護偏好的差異。具體來說,男女在工作崗位和資源分配中會積累各自特殊的切身經歷、體會、情感和喜好。男性從中容易形成理性競爭的生態保護偏好,女性則從中容易形成友好包容的生態保護偏好。女性友好包容的生態保護偏好使她們更愿意以一種友好、維護、關愛、合作共享的態度來對待生態環境[9,22],愿意與環境和諧相處,尋求可持續發展,對生態環境問題也會更加敏感,會更加關注自然環境,更能站在自然環境的角度來考慮問題。男性理性競爭[23-24]的生態保護偏好容易使他們以一種攻擊性、控制性[25]的心理來對待環境,容易把自然環境當做征服的對象而采取生硬的手段,容易優先考慮經濟增長問題[26],對環境破壞問題則缺少敏感性。而生態保護偏好又可以直接影響生態保護行為的選擇,于是男女在積極主動保護生態環境上就形成了差異。也就是說,女性比男性更多地從自身的角度出發,自覺率先做好有關生產生活方面的生態保護,即主動保護生態環境。基于此,提出以下假說:

假說a——農村女性較男性而言,能夠更積極主動地保護環境

(二)社會性別角色期待差異的外在影響路徑

社會性別角色期待差異其實就是外在的社會性別環境對男女的不同期待,由于性別社會化的原因,社會對男女個體有不同的角色期待,為了得到社會的一致認可,為了避免因違背社會期待所帶來的成本和不好的評價,男女個體會努力向各自的社會性別角色期待靠近。社會期待男性能夠以工作為中心,期待女性能夠以家庭為中心[25-26]。這樣的社會性別角色期待容易使男女在家庭中扮演不同的角色,從而形成不同的家庭地位。男性以工作為中心對應經濟主體的家庭地位,女性以家庭為中心對應照顧輔助的家庭地位,而家庭地位的最終體現就是男女在家庭中決策權、話語權的大小。此外,由于社會性別角色期待上的差異,一旦差異行為化后,就容易在社會上形成對男女不同的印象,從而使男女處于不同的社會地位。以工作為中心的男性容易形成機智主導的社會形象,而以家庭為中心的女性容易形成耐心輔導的社會形象,這種社會形象最終體現為對其他人產生不同的影響力、號召力。

從社會性別角色期待差異出發,不管是家庭地位的差異還是社會地位的差異,都會引起生態保護能力的差異。具體來說,在“男主外女主內”等一系列的表現形式下,中國農村社會幾千年的男權制度最終導致了男女在家庭和社會中擁有不同的地位,進一步說是男性比女性占有更主導的地位[27-29],擁有更多的話語權、決策權,有更大的影響力、號召力,自然而然男性在生態環境問題上比女性擁有更強的生態保護能力,能在生產生活方面更大范圍、更大強度地去影響別人,從而也更愿意去影響別人,比女性更加積極地影響他人的生態保護行為。他們不僅在家庭中影響其他家庭成員在生產生活方面的生態保護行為的選擇,而且在社會上又對其他人的生態保護行為的選擇造成影響。以此為基礎,提出如下假說:

假說b——農村男性較女性而言,更能夠影響他人的生態保護行為

(三)性別角色認知差異的自我調節路徑

性別角色認知差異即自我對性別認識的差異,這是在成長的過程中我們基于本身的生理性別差異并受性別社會化的影響逐漸形成的對性別角色的看法和認識,這種性別角色認知的差異是生理性別差異和社會性別角色期待差異的綜合影響結果。男性會覺得自己天生就應該理性、獨立,而女性會覺得自己天生就應該感性、溫柔、善良[30]。沿著這種性別角色認知的路徑,男性會激勵自己向理性獨立的方向發展,期待自己能成為有勇有謀的贏家,而女性會激勵自己向溫婉善良的方向發展,期待自己能成為賢良淑德的榜樣,男女這種不同的認知會給他們不同的激勵暗示、動力期待,從而形成激勵動力的差異。

這種差異性的激勵動力一旦內化,男性就容易形成不拘小節的生態保護認知,女性則容易形成敏感細膩的生態保護認知,這讓男女首先在心理上就會對生態環境保護采取不同的態度。但因為性別角色認知、激勵動力、生態保護認知都是心理層面的,是可以自我調節的,所以即使一開始男女在這方面有差異,但最后表現出來的通過自我提升的方式從事的生態保護行為是否有差異、又到底呈現何種差異還是未知的。也就是說,男女通過接受有關生態環保方面的教育,并汲取相關環保知識,在內心逐漸形成一整套哪些該做、哪些不該做的有關生態保護的標準,但這種標準因為調節的靈活性最終會指引他們做出怎樣的生態保護行為選擇是不確定的。基于此,提出:

假說c——農村女性和男性在自我提升行為上呈現不確定的差異變化趨勢

三、數據來源、模型與變量測度

(一)數據來源

基于交通便利、交流無礙、生態資源豐富、生態環境質量良好等標準,本次調研所選區域為安徽省廣德縣,具體為桃州鎮雙河社區、誓節鎮余楓村、東亭鄉柳亭村,其中柳亭村為國家級生態村。調研采用直接面訪問卷調查方法,在仔細介紹調研的目的和內容之后對農村居民進行現場訪問,并按照被調查者的回答由調研人員直接填寫。此次調研在2018年8月進行,歷時20天,期間共發放問卷318份,收回有效問卷302份。其中男性157人,占比52%;女性145人,占比48%。問卷共分為四個部分:第一部分是被調查者的基本情況,包括性別、年齡、受教育程度、家庭人口數等人口特征因素;第二部分是經濟因素,包括被調查者的家庭年收入、存款情況、負債情況等;第三部分是生態保護意識,包括生態保護知識、生態保護價值觀和生態保護態度;第四部分是生態保護行為,包括主動保護行為、影響他人行為、自我提升行為等13種生態保護行為。

(二)計量模型

在上述理論分析的基礎上,對農村居民生態保護行為的影響因素進行定量研究。農民對于生態保護行為的選擇與否是一個二元選擇性變量,因此選擇二元logit模型來估計各變量對因變量的影響。本部分構建了農村居民生態保護行為影響因素的計量模型,如公式所示:

Zi=Ln[P/(1-P)]=α0+α1X1+∑α2kYk+∑α3mFm+α4C1+ε

上式中,Zi作為因變量表示各個具體的生態保護行為。P表示具有二分性的變量,為農民選擇生態保護行為的概率,設定農民采取生態保護行為時P值為1,農民未采取生態保護行為時P值為0。X1表示農民的性別,Yk表示被調查農民的人口特征因素,Fm表示經濟因素,C1表示被調查對象的生態保護意識。ε為隨機擾動項,α0是常數項,α1、α2k、α3m、α4分別表示待估計的參數項。

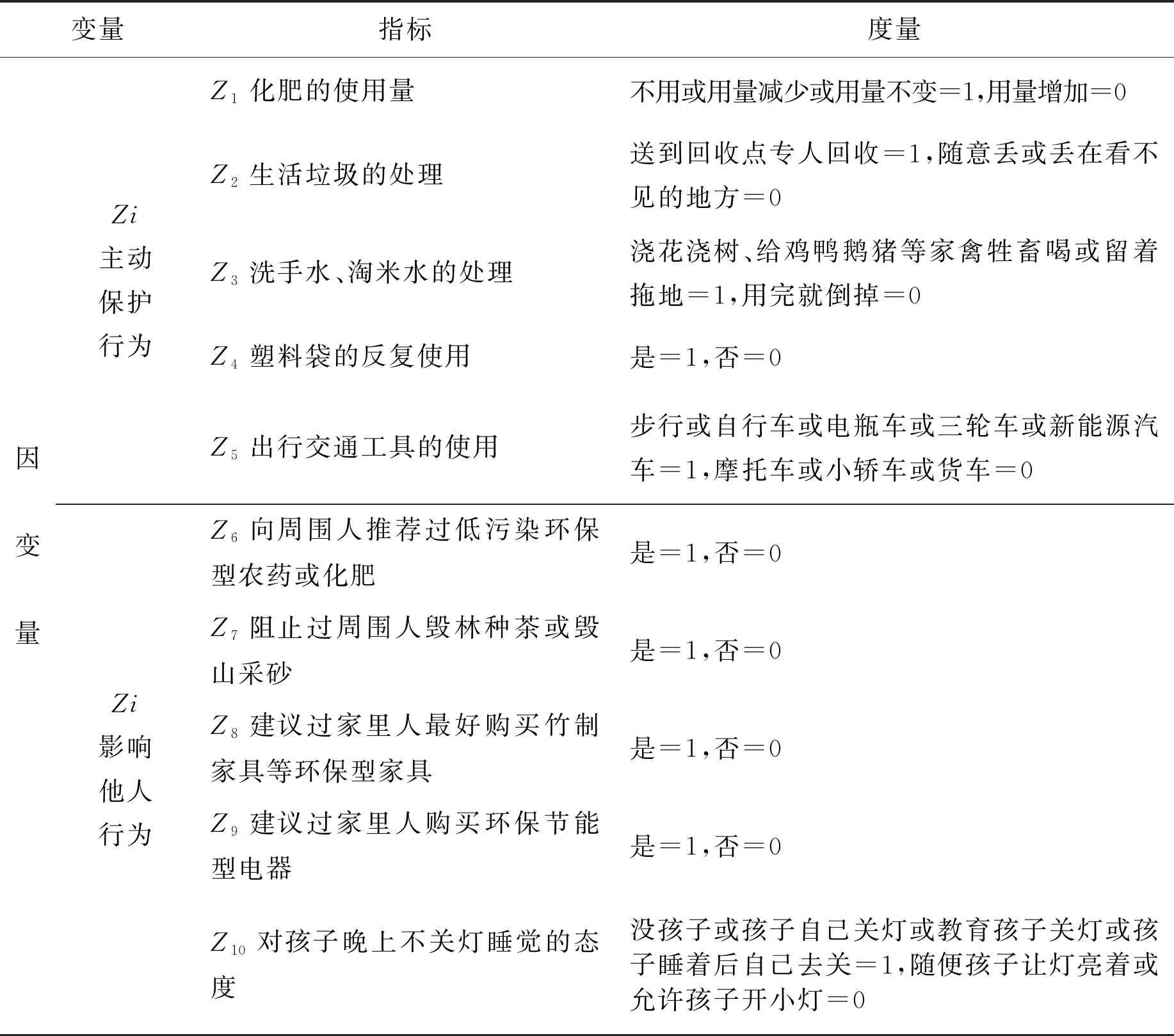

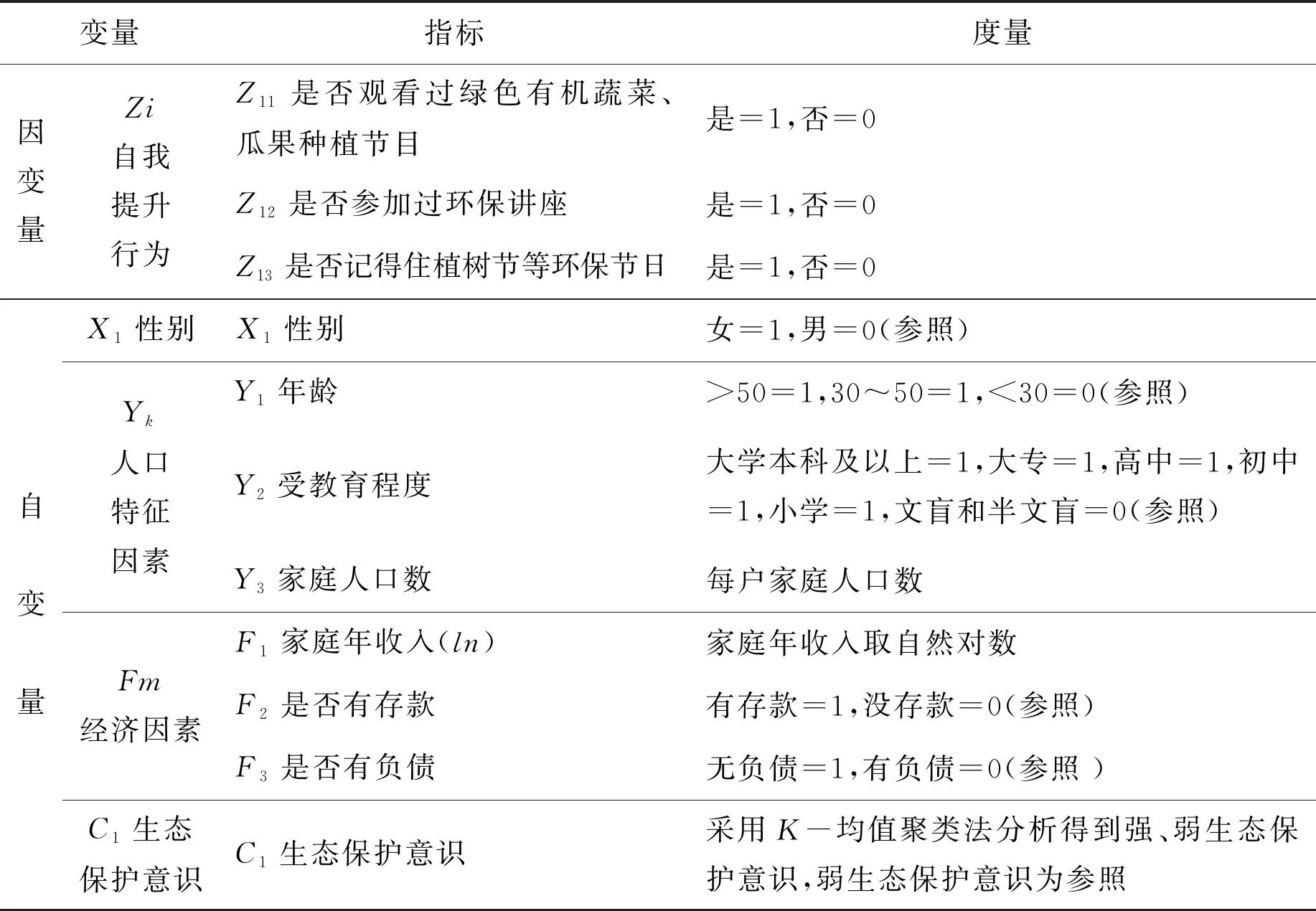

(三)變量測度

根據前文的理論分析,具體選擇如下的變量:因變量為主動保護行為、影響他人行為、自我提升行為三方面的生態保護行為,它是農民已經做出的行為選擇;自變量包括性別、年齡、受教育程度、家庭人口數、家庭年收入、存款情況、負債情況以及生態保護意識。其中性別是關鍵變量,主要指傳統意義上的性別,不包括變性、雙性等情況,各變量的具體指標以及度量情況如表1所示。

表1 相關變量的測度

續表1

變量指標度量因變量Zi自我提升行為Z11是否觀看過綠色有機蔬菜、瓜果種植節目是=1,否=0Z12是否參加過環保講座是=1,否=0Z13是否記得住植樹節等環保節日是=1,否=0自變量X1性別X1性別女=1,男=0(參照)Yk人口特征因素Y1年齡>50=1,30~50=1,<30=0(參照) Y2受教育程度大學本科及以上=1,大專=1,高中=1,初中=1,小學=1,文盲和半文盲=0(參照)Y3家庭人口數每戶家庭人口數Fm經濟因素F1家庭年收入(ln)家庭年收入取自然對數 F2是否有存款有存款=1,沒存款=0(參照) F3是否有負債無負債=1,有負債=0(參照 )C1生態保護意識C1生態保護意識采用K-均值聚類法分析得到強、弱生態保護意識,弱生態保護意識為參照

四、結果分析

(一)交互分類分析

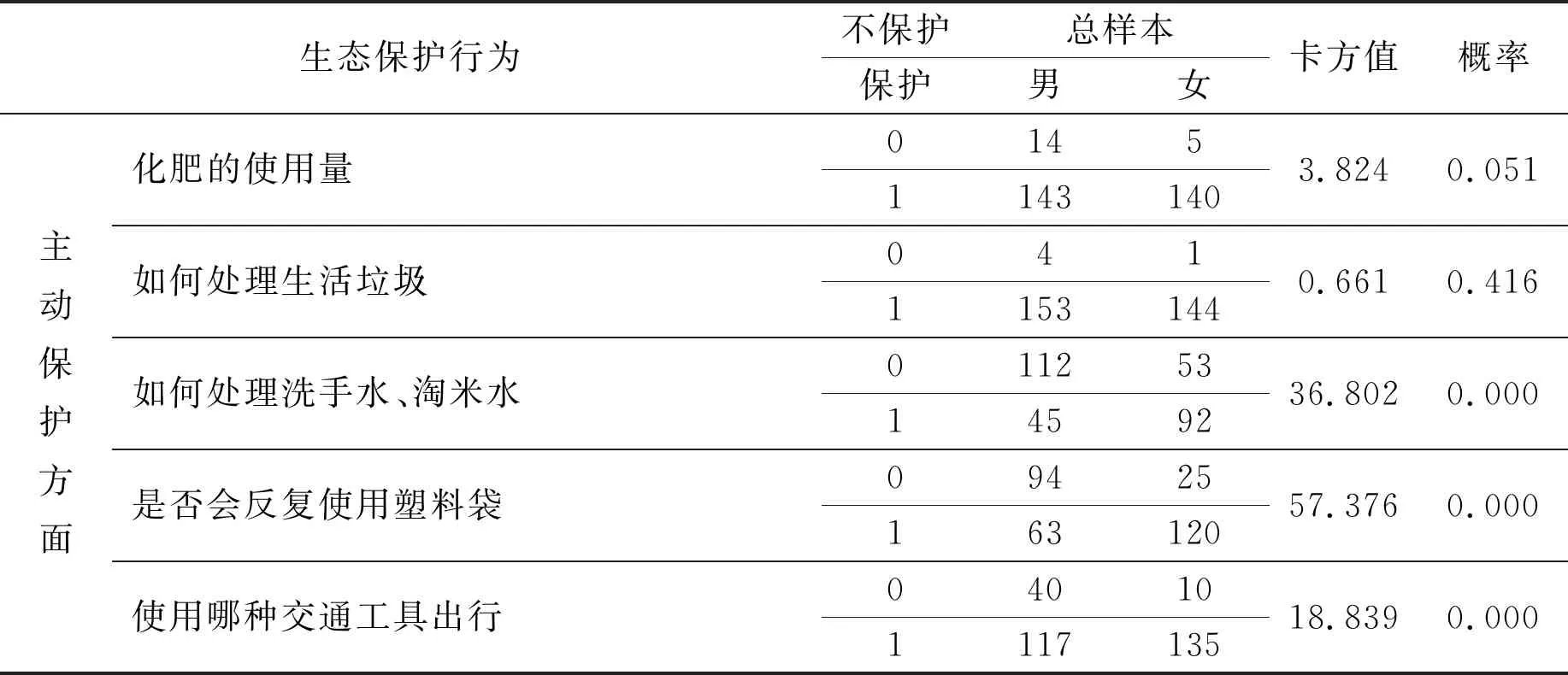

運用SPSS21.0統計軟件將問卷設計中涉及的主動保護、影響他人和自我提升三方面共13種生態保護行為和性別做交互分類分析,結果如表2。

表2 生態保護行為與性別差異分析

續表2

生態保護行為不保護總樣本保護男女卡方值概率影響他人方面是否向周圍人推薦過低污染環保型農藥或化肥01211321361310.8140.001是否阻止過周圍人毀林種茶或毀山采砂0130139127613.2090.000是否建議過家里人最好購買竹制家具等環保型家具08186176591.8160.178是否建議過家里人購買環保節能型電器051661106795.3950.020對孩子晚上不關燈睡覺的態度04711531380.5610.454自我提升方面是否觀看過綠色有機蔬菜、瓜果種植節目06469193761.4230.233是否參加過村里或者工作單位召開的任何環保講座0128135129108.9800.003是否記得住例如植樹節這樣的環保節日07788180574.1240.042

通過表2可知,在主動保護行為方面,“化肥的使用量”和“如何處理生活垃圾”沒有通過顯著性檢驗,說明在這兩個生態保護行為中性別差異不明顯;在影響他人的行為中,“是否建議過家里人最好購買竹制家具等環保型家具 ”和“對孩子晚上不關燈睡覺的態度”沒有通過顯著性檢驗;在自我提升行為中,“是否觀看過綠色有機蔬菜、瓜果種植節目”沒有通過顯著性檢驗。除此之外,其他的生態保護行為均通過了顯著性檢驗,所以從總體上來說,主動保護行為、影響他人行為和自我提升行為中的大多數生態保護行為均存在著性別差異。

此外,通過調查可知,在主動保護行為中,女性選擇保護行為的人數多于男性;在影響他人行為中,男性選擇保護行為的人數多于女性;在自我提升行為中,男性選擇保護的人數也多于女性。

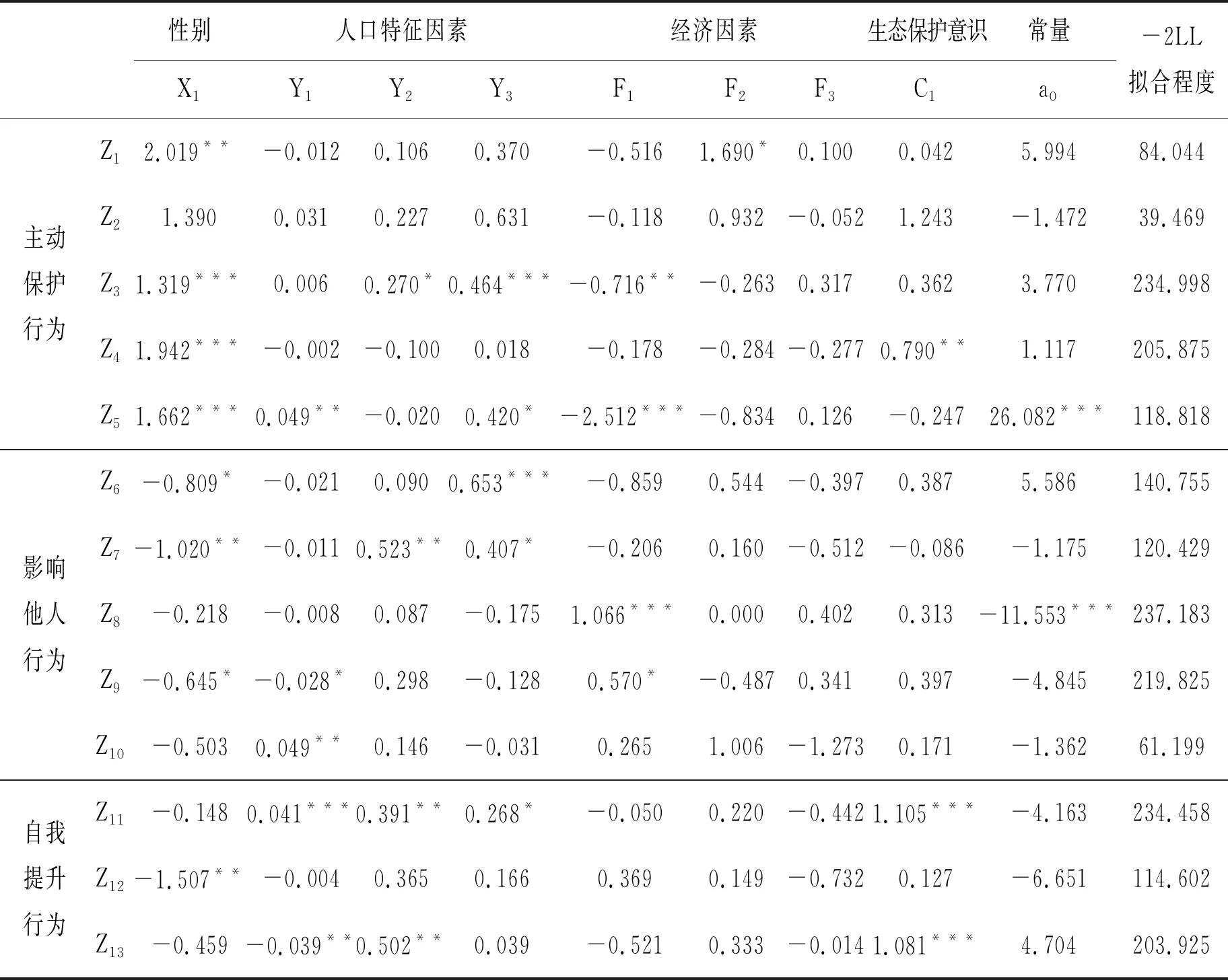

(二)二元logit回歸分析

應用SPSS21.0統計軟件對農村居民生態保護行為選擇影響因素進行回歸分析,對分別代表主動保護行為、影響他人行為、自我提升行為三方面共13種生態保護行為Z1~Z13進行回歸,自變量對應的系數估計值顯示在回歸結果中,回歸結果只對影響顯著的因素用*做標注,并用-2LL來表示模型的擬合程度,該值越小標志著模型的擬合程度越好,具體結果如表3所示。

表3 農村居民生態保護行為影響因素的回歸結果

說明:***P<0.01,**P<0.05,*P<0.1

根據表3所示,模型總體回歸結果較好,關鍵解釋變量性別對農村居民生態保護行為選擇的影響與理論預期方向基本一致,具體而言:

1.農村女性比男性更能夠積極主動地保護生態環境

對“化肥的使用量”影響顯著的因素有性別、是否有存款。性別呈正向影響,表明相對于男性,女性對化肥量的使用更多選擇“不用或用量減少或用量不變”;是否有存款呈正向影響,表明相對于沒有存款的農村居民,有存款的農村居民選擇“不用或用量減少或用量不變”的行為更多。此外,性別對“如何處理洗手水、淘米水”“是否會反復使用塑料袋”“使用哪種交通工具出行”都呈顯著的正向影響。對“如何處理生活垃圾”影響顯著的因素一個都沒有,這可能是因為真正影響農村居民垃圾處理行為的不是他們的性別等因素,而是農村垃圾回收基礎設施的建設,所調研區域早建有垃圾回收池,而后又每家每戶配備垃圾回收桶,每日都會有人來清理,在這種條件下,農村居民不管男女老少都愿意規范自己的垃圾處理行為,妥善處理垃圾,為自己創造舒適干凈的生活環境。

綜上所述,性別總體上對主動保護行為呈顯著的正向影響,表明女性比男性更加積極主動地保護生態環境,這恰恰證實了研究假說a——“農村女性較男性而言,能夠更積極主動地保護環境”。女性由于生理性別上的差異會在工作崗位和資源分配上較男性積累更多友好、和諧、合作的情感、經歷和體驗,從而在生態環境上也顯示出更加包容友好的態度,她們更加愿意以一種友好、維護的態度來和自然環境和諧共處。而男性相較而言會積累更多理性、競爭、攻擊的情感體驗,這種經歷體驗最終很容易使他們把自然環境當成攻擊的對象或者直接忽略,于是最終造成的結果是女性表現出比男性更多的主動保護行為。

2.農村男性比女性更能夠影響他人的生態保護行為

對“是否向周圍人推薦過低污染環保型農藥或化肥”影響顯著的因素有性別、家庭人口數。性別呈負向影響,表明相對于男性,女性向周圍人推薦低污染環保型農藥或化肥的行為更少;家庭人口數呈正向影響,表明家庭人口數越多的農民越會向周圍人推薦。性別對“是否阻止過周圍人毀林種茶或毀山采砂”“是否建議過家里人購買環保節能型電器”都呈負向影響。“對孩子晚上不關燈睡覺的態度”影響顯著的因素只有年齡,對“是否建議過家里人最好購買竹制家具等環保型家具”影響顯著的因素只有家庭年收入,且呈正向影響,說明家庭年收入這一經濟因素是影響農民購買環保型家具的關鍵變量。在擁有較高收入的條件下,農村居民樂意購買環保型家具,創造安全環保的家居環境。因此帶動農村經濟發展,帶領農民發家致富顯得尤為重要。

綜上所述,性別總體上對影響他人行為呈負向影響,表明男性比女性更加積極地影響他人的生態保護行為,雖然仔細觀察可知其影響顯著程度并不高,但依舊可證實研究假說b——“農村男性較女性而言,更能夠影響他人的生態保護行為”。由于社會性別角色期待的差異,現實生活中男性比女性往往擁有更高的社會地位和家庭地位,有著更大的話語權和影響力,能在生產生活方面更大范圍、更大強度地去影響別人,也更愿意去影響別人,從而比女性更積極影響他人的生態保護行為。但其影響顯著程度并不高,可進一步理解為隨著時代的發展,現代化水平的提高,廣大女性的社會地位、家庭地位都在逐步提高,從而擁有的生態保護能力也在逐步增強,所以其影響的顯著程度并不是很高。

3.在自我提升行為方面,性別差異不明顯

在自我提升行為中,性別只對“是否參加過村里或者工作單位召開的任何環保講座”有影響,且呈負向影響,對“是否觀看過綠色有機蔬菜、瓜果種植節目”“是否記得住例如植樹節這樣的環保節日”影響顯著的因素主要有年齡、受教育程度和生態保護意識。

綜上所述,自我提升行為沒有體現出明顯的性別差異,顯著影響因素主要有年齡、受教育程度和生態保護意識。據此修正假說c,將其改為“農村女性和男性在自我提升行為上差異不明顯”。雖然性別角色認知、激勵動力和生態保護認知都是可以自我調節的,具有不穩定性,男女最終在自我提升行為上并不呈現確定的方向性和規律性。但因為需要參考年齡、受教育程度和生態保護意識這幾個因素,在目前農村男性普遍比女性受教育程度高的前提下,我們有理由相信男性可能比女性更多從事自我提升行為,更加積極地通過自我提升的方式去保護生態環境。但同時還要參考年齡和生態保護意識兩個因素,于是男性和女性就很有可能在自我提升行為上差異不明顯。

五、 結論與建議

(一)結論

性別差異和生態保護行為有其豐富的內涵,性別差異可分為生理性別差異、社會性別角色期待差異、性別角色認知差異三部分,生態保護行為可分為主動保護行為、影響他人行為、自我提升行為三部分。在研究性別差異對生態保護行為的影響時,應該考慮不同的性別對生態保護行為選擇的影響,根據理論和實證調查,具體得到如下結論:

1.生理性別差異影響不同性別農村居民的主動保護行為,具體表現為農村女性比男性更積極主動地保護生態環境;

2.社會性別角色期待差異導致不同性別農村居民對他人生態保護行為的影響力不同,具體表現為農村男性比女性更能夠影響他人的生態保護行為;

3.性別角色認知差異對不同性別農村居民的自我提升行為影響不明顯,具體表現為在以自我提升的方式去更好地保護生態環境上沒有呈現明顯的性別差異,主要受年齡、受教育程度和生態保護意識等因素的影響。

上述結論與現有研究中女性較男性對生態環境更加友好的觀點有所不同,但是并不矛盾。因為本研究細化了性別差異和生態保護行為的內涵,在結論方面也更加具體化。總體來說,性別差異明顯影響著農村居民生態保護行為的選擇。

(二)建議

1.組建性別差異的環境保護團體

農村男女居民在主動保護生態環境、影響他人保護生態環境方面表現出了不同的生態保護行為。基于此,可以在農村組建不同性別的環境保護團體,發揮二者在不同領域的優勢,通過開展主動保護生態環境、影響他人保護生態環境兩方面不同的活動,來集中發揮男女群體不同的環保作用。農村男性環保團體主要發揮他們在影響他人保護環境方面的作用,農村女性環保團體主要發揮她們在主動保護環境方面的作用。

2.提供性別差異的環保學習內容

因為農村男女居民在主動保護生態環境、影響他人保護生態環境方面有著不同的表現,針對此結果,在上述組建不同性別的環保團體的基礎上,針對男女各自的短板,可以對男女環保團體分別提供主動保護環境、影響他人保護環境兩方面不同的環保學習內容。例如農村男性環保團體主要學習怎樣更好地主動保護生態環境,農村女性環保團體主要學習怎樣更好地影響他人保護生態環境。學習的形式可以多種多樣,環保講座、電視網絡媒體、農村文藝匯演等皆可,只要環保學習內容有別即可。

3.建立性別差異的環保獎勵機制

對農村男女環保團體的生態保護行為進行評價,建立環保獎勵機制也是必不可少的措施,這將有利于調動農民保護生態環境的積極性,而針對作用程度不同的男女環保團體分別采取不同的獎勵機制無疑會更加有效。例如針對男性環保團體,對主動保護環境和影響他人保護環境兩方面的生態保護行為都進行獎勵,但對前者的獎勵力度要大于后者,對女性環保團體則剛好相反。這有利于他們彌補弱勢領域的不足、發揮強勢領域的作用。但對主動保護生態環境、影響他人保護生態環境兩方面的行為測度與評價還需要進一步標準化和規范化,以此不斷激勵男女環保團體充分發揮各自的生態保護作用。