甘肅沿黃灌區鹽漬化土壤理化性質分析及改良方法初探

展爭艷 夏慶鑫

摘? 要:對甘肅沿黃灌區特別是蘭州市和白銀市兩地的鹽漬化土壤的理化性質進行闡述,查明土壤鹽漬化的成因,并對目前常用的改良方法進行了成效分析,以期為后續生物有機肥對區域鹽漬化土壤的改良效果研究提供基礎資料。

關鍵詞:鹽漬化;黃灌區;土壤改良;甘肅

中圖分類號 X53文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2019)01-0085-02

土壤鹽漬化是土壤荒漠化的表現形式之一,也是耕地質量退化的標志。甘肅地處中國西北地區,降雨量少,蒸發量大,徑流不暢,土壤鹽堿化威脅明顯高于南方地區。同時不合理的重灌輕排、重水輕土、大引大蓄等,特別是大水漫灌、有灌無排,造成鹽分向表土迅速積累,加上干旱的氣候條件以及土壤母質中含鹽量高等,導致土壤鹽漬化和次生鹽漬化現象明顯[1,2]。

甘肅沿黃灌區是區域內繼河西走廊之后的第2個綜合農業商品生產基地[3],土壤質量的退化對區域內土地利用方式、作物種植模式和農業經濟具有顯著的負面影響。通過對沿黃灌區的土壤理化性質進行特征分析,闡明區域內土壤鹽漬化的成因,探究沿黃灌區的鹽漬化改良方法研究成效,以期為研究甘肅沿黃灌區鹽漬化土壤的改良措施提供基礎調查資料,為后期生物有機肥對鹽漬化土壤的改良研究積累研究資料。

1 鹽漬化土壤分布現狀及特征

在甘肅境內,黃河干流流經甘南藏族自治州、臨夏回族自治州、蘭州市、白銀市,流經為480km,其中在蘭州市和白銀市兩市,占黃河流經甘肅全長的76%。蘭州市有農業灌溉中各類水利工程700多處,白銀市有1700多處,主要的大中型灌區有“景電灌區”、“興電灌區”,“引大”、“靖會”等[4,5]。

1.1 分布現狀 目前,甘肅省沿黃灌區鹽漬化耕地面積約為1.0×105hm2,占耕地面積的26%。按照鹽漬化嚴重程度可分為輕度、中度、重度和棄耕鹽漬化等4種類型,輕度、中度面積分別占總鹽漬化土壤面積的63%和27%,重度和棄耕面積占10%。

1.2 理化性質分析

1.2.1 鹽分含量 土壤溶液的電導率可以間接反映土壤含鹽量的高低。在甘肅各沿黃灌區,位于沿黃灌區上游的區域,土壤電導率大多在1000μS/cm以下;在各灌區中游,耕層電導率多在400μS/cm以下;在各灌區的下游和自流灌區,鹽分上移,表聚現象明顯,在耕層(0~20cm)電導率達到1000μS/cm以上,由于表層土壤鹽分太高,導致大多土壤出現重度鹽漬化現象,有的甚至無法耕種,只能棄耕。

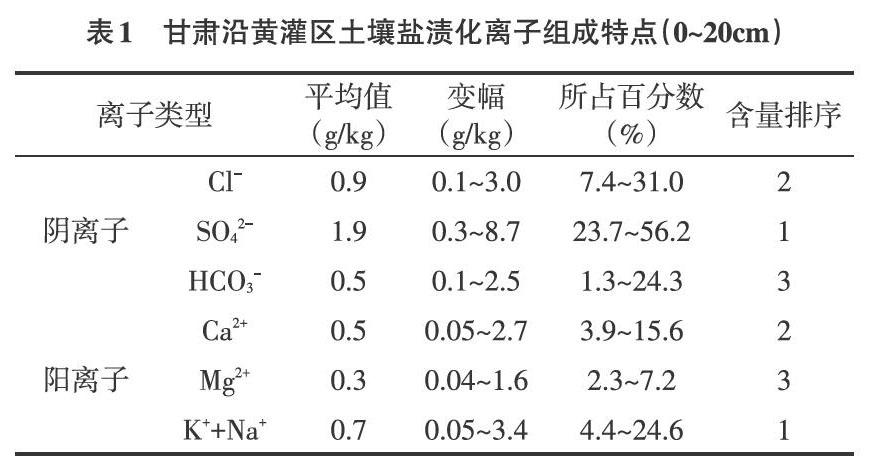

1.2.2 鹽漬化類型 灌區不同,處于上游、中游或下游位置不同,鹽堿地鹽分離子組成也各不同。一般在各灌區上游鹽分離子含量最低,灌區中游逐漸增高,在灌區下游離子含量達到最高。從離子的類型上可分為2種,一種是陰離子,主要為SO42-、Cl-、HCO3;另一種是陽離子,主要有Ca2+、Mg2+、K+、Na+,其分布情況見表1[6]。由表1可知,造成甘肅沿黃灌區耕作土壤鹽漬化的主要貢獻元素是SO42-、Cl-和Na+。

1.2.3 土壤pH 土壤pH是土壤中離子發生物理反應和化學反應的主要介質條件,離子的吸附、解吸、遷移、轉化速率和形式均受到pH的影響。在鹽漬土分類中,一般認為堿土pH>8.5。研究表明,甘肅沿黃灌區土壤的pH大多在8.5以上,最高的可達9.0左右。

1.2.4 地下水礦化度 在甘肅境內,黃河水經過提灌后,灌溉水礦化度在0.5g/L左右,變幅為0.30~0.55g/L。沿黃灌區大部分渠道做了襯砌處理,因此土壤中的鹽分沒有進入灌溉水。但是地下水的礦化度和離子組成在不同灌區表現出較大的差異性。這可能歸因于土壤母質含鹽量、水文地質條件以及灌溉、施肥措施不合理等因素。

2 土壤鹽漬化成因

2.1 干旱的氣候條件 在甘肅沿黃灌區流域,年平均降雨量為200~300mm,年平均蒸發量則高達2000mm以上,即蒸發量是降雨量的5~10倍。在灌溉區,水分的輸出主要以蒸發為主,同時由于沒有排水溝渠,“鹽隨水來,鹽隨水去”的水—鹽循環模式受到限制,導致鹽分不能隨水淋溶而滯留于土體中。有研究表明,在甘肅景電灌區,由于灌溉使地下水位抬升,導致地表蒸發增大,進一步促進鹽分在土壤中積累。當地下水位上升到距地表2m以內時,土壤便會迅速鹽漬化[7]。

2.2 低平封閉的地形 在甘肅沿黃灌區,在高揚程和低揚程灌區,通常都呈地勢低洼的凹槽地形,灌溉后容易形成封閉狀態,土壤水分得不到有效遷移,鹽分在土壤水蒸發過程中積累在土壤中,造成灌區土壤普遍鹽漬化。通常在灌溉區,地勢越低,鹽漬化程度越嚴重。

2.3 土壤母質含鹽量高 甘肅沿黃灌區底巖風化發育成土壤的過程中,巖石中富含鹽離子。對土壤溶液進行測定發現北方地區土壤的pH值普遍高于南方地區,土壤呈偏堿性。對土壤剖面進行采樣分析,發現在淋溶層下層的淀積層中是明顯的鈣積層(碳酸鈣層),土壤富含鈉離子。這些都導致土壤鹽分含量較高。

2.4 人為因素 一是使用高礦化度的地表水或地下水進行農田灌溉,使得土壤在蒸發量大于降水量的情況下將水體中的鹽分留在土壤中,造成土壤鹽堿化;二是不合理的灌溉方式,如大水漫灌在沿黃灌區較為普遍,高效節水的現代化灌溉方式沒有得到有效普及,排水不暢也是造成土壤鹽漬化問題加重的原因之一。

3 鹽漬化土壤改良方法

鹽漬土改良常見的方法主要包含2個方面:一是將土壤的含鹽量降低到作物能適應的程度,常用的方法有水利工程措施、農業措施及堿性土的化學改良等;二是提高作物的耐鹽能力,以適應土壤的鹽漬環境,即通常所說的生物改良方法。

3.1 水利改良措施 引用現代化的灌溉方式如畦灌、滴灌等,一方面可以提高水分的利用效率,另一方面也減緩了土壤在蒸發過程中將鹽分留在土壤中,是非常有效的一種鹽漬化改良方法。同時在沿黃灌區增加土壤排水系統,真正做到“鹽隨水來,鹽隨水去”,減少鹽分在土壤中的積累。

3.2 工程措施與農業措施相結合 對新開墾的土壤,在提灌區的渠道增加防滲系統,可以有效防止水分在下滲過程中將鹽分帶入地下水,使地下水礦化度增大。同時改變土壤利用方式,在一些提灌條件較好的地區種植水稻,使土壤較長時間處于還原狀態,也可以有效防止土壤鹽漬化或次生鹽漬化。

基于鹽分在土壤中的分布上多下少,呈“丁”字形特點,在輕度鹽漬化土壤上采用“平種覆蓋”、“壟種覆蓋”方式,在中度鹽漬化土壤上采用“溝種覆蓋”等栽培技術,進一步改良鹽漬化土壤。

3.3 生物改良措施 通過增施有機肥和高效復合肥,一方面可以提高土壤肥力,另一方面可以改善土壤pH,改善土壤結構,通過增加土壤孔隙度提高水分滲透能力,從而起到淋洗鹽分的作用,同時也對土壤中有害陰、陽離子起到緩沖作用。另外可以選擇一些耐鹽作物、耐鹽牧草或者植樹造林的方式。

3.4 施用土壤改良劑 使用生物改良劑也可以有效改善鹽漬化土壤的理化性質,如使用石膏(硫酸鈣)可以調節土壤的酸堿性。在甘肅沿黃灌區,近年來通過施用磷石膏對輕度、中度鹽堿地的改良效果較好,對重度鹽堿地的改良效果較差。使用微生物鹽堿地改良劑,也可以改善土壤pH,使得植物的抗逆性得以提高,提高了作物的成活率。

參考文獻

[1]馬傳明,靳孟貴.西北地區鹽漬化土地開發中存在問題及防治對策[J].水文,2007,27(1).

[2]楊勁松.中國鹽漬土研究的發展歷程與展望[J].土壤學報,2008,45(5):837-845.

[3]徐德輝.甘肅河西走廊及沿黃灌區農業節水現狀分析[J].人民黃河,2011,33(11):112-116.

[4]梁志錄,吳穎,付國民.甘肅蘭州地區鹽漬化特征及其治理研究[J].山西師范大學學報:自然科學版,2008,22(1):100-103.

[5]楊思存,車宗賢,王成寶,等.甘肅沿黃灌區土壤鹽漬化特征及其成因[J].干旱區研究,2014,31(1):57-64.

[6]楊思存,逢煥成,王成寶,等.基于典范對應分析的甘肅引黃灌區土壤鹽漬化特征研究[J].中國農業科學,2014, 47(1):100-110.

[7]李小剛,崔志軍,王琳英.甘肅景電灌區次生鹽化土壤性質及其發生機理[J].土壤通報,2001,32(1):57-62.

(責編:徐世紅)