性別視角下老年人時間利用:一個混合研究的結果

邢占軍 周 慧

(山東大學 政治學與公共管理學院,山東 濟南 250100;山東大學(威海) 法學院,山東 威海 264209)

一、老年人時間利用的性別差異

時間并非僅僅是人類存在的天然維度,更因與人類活動的密不可分而具有了深層次的社會意義。時間利用(time use)在過去幾十年間成為研究人們日常活動乃至社會經濟現象的重要工具,它是指個體某一個時期內的時間在各項活動以及相應的主觀狀態之間的分配*Gershuny, J., Time-use surveys and the measurement of national well-being, Center for Time-use Research and Department of Sociology, University of Oxford.,2011.。根據時間概念和研究內容的不同,時間利用可以分為客觀與主觀兩大類:客觀時間利用是指人們花費在不同日常活動上的時間數量;主觀時間利用是指人們感知到的其時間如何被利用,以及對花費時間的方式的感受和評價*Robinson J P., Martin S, “Time Use as a Social Indicator”, in K.C. Land et al. (eds.), Handbook of Social Indicators and Quality of Life Research, 2012, pp.159-179.。時間利用調查可以通過時間數據直觀地展現出男女兩性的勞動分工狀況,因而是考察性別差異和性別平等的有效工具。絕大多數老年人退出勞動力市場之后,用于生產性活動的時間數量大大減少,從事其他活動的時間資源相應增多,在勞動人口中表現顯著的性別差異是否會隨著老年人可支配自由時間的增多而消弭?對這一問題的回答僅見于少數涉及性別因素的實證研究,如Gauthier、Smeeding發現對男性老年人來說那些過去分配給有償工作的時間似乎已經重新分配給了家務勞動和休閑活動,而女性卻表現出相反的趨勢*Anne H. Gauthier, Timothy M, Smeeding, “Historical Trends in the Patterns of Time Use of Older Adults”, International Studies in Population, Vol. 8(2010), pp.289-310.;Posel、Grapsa的研究顯示工作和家務勞動這兩項活動不論是時間數量還是活動參與率,女性均多于男性*Posel D., Grapsa E. , Gender Divisions in the Real Time of the Elderly in South Africa. In: Connelly R., Kongar E. (eds), Gender and Time Use in a Global Context, Palgrave Macmillan, New York, 2017, pp. 435-463.。在我國,王琪延通過對中國居民終生每日生活時間分配進行推算,提出中國城市男女兩性終生時間利用的差別集中在工作時間和家務時間上,并且預測步入老年期后女性的家務勞動時間依然多于男性[注]王琪延:《中國城市居民生活時間分配分析》,《社會學研究》2000年第4期。,這一觀點得到了其他研究結果的支持。

根據有限的研究結果來看,老年人在時間利用尤其家務勞動時間上表現出一定的性別差異,但各研究考察差異的指標并不相同,同時考察就業、家務勞動和休閑這三類常見平等指標的更是鮮見;并且囿于研究方法的單一,使得現有研究并沒有充分挖掘出老年人時間利用的性別涵義。早在1965年第一次美國時間利用調查中就首次提出主觀時間利用問題以作為客觀時間利用調查的補充,避免將時間局限在純粹的數字之中而忽略了產生這些數字的行動主體的主觀性。然而就老年群體而言,主觀時間利用領域的研究幾乎處于空白狀態,涉及性別因素的更是缺乏,最終造成人們對老年人時間利用性別議題的了解基本局限在某些活動時間數量的差異上。上述種種研究上的不足使得諸多問題尚未得到有效探討,比如為什么當老年人可支配自由時間數量增多之后,男性老年人就業活動時間會多于女性而家務勞動時間少于女性;性別究竟對老年人時間利用產生多大的影響力;男女兩性老年人的時間利用模式是否存在差異;造成性別差異的社會機制是什么等等。反思現有老年人時間利用研究可以發現,除了缺少對主觀時間利用的研究之外,過于依賴定量研究也是造成研究結果有限的一個重要原因。相比較而言質性研究可以通過具體深入的分析來把握人類作為活動主體的地位,探索行為發生的社會背景,繼而在一定程度上彌補定量研究的不足。采用混合研究方法進行老年人時間利用研究將有效彌補現有研究的不足,有利于拓展研究視野,強化理論解釋力。基于上述考量,研究將立足性別視角,沿著主客觀兩條路徑對老年人時間利用展開混合研究。

二、老年人客觀時間利用調查研究

(一)研究假設和研究方法

基于已有文獻,提出以下假設:

假設1:性別是影響老年人時間利用的顯著因素。

假設2:男女兩性老年人的就業時間利用存在差異,男性就業時間數量多于女性。

假設3:男女兩性老年人的家務勞動時間利用存在差異,男性用于家務勞動的時間數量少于女性。

假設4:男女兩性老年人的休閑時間利用存在差異,男性休閑時間數量多于女性。

假設5:不同性別老年人表現出不同的時間利用模式。

1.被試及抽樣

本研究以60歲及以上老年人為研究對象,對某東部沿海城市400名老年人實施調查,回收有效問卷393份,問卷有效率為98.3%。被試均意識清晰,健康狀況良好,智力正常,能進行正常溝通,無明顯、重大軀體疾病和精神障礙。樣本性別分布,男性173人,占樣本44.8%,女性213人,占樣本55.2%;年齡分布,低齡(60—74歲)276人,占樣本70.2%,中齡(75—84歲)96人,占樣本24.4%,高齡(85歲及以上)21人,占樣本5.3%;文化程度分布,初中及以下學歷257人,占樣本66.2%,高中或中專學歷86人,占樣本22.2%,大專學歷35人,占樣本9.0%,本科及以上學歷10人,占樣本2.6%。

2.研究工具

研究工具為時間日志表。作為時間利用研究中研究者搜集時間數據最常用的方法,時間日志法(time dairy method)按照時間先后順序逐個搜集1天或1周(通常是跨越某一天的全部24小時)內每個活動發生的時間、位置和社會環境等信息。本研究所使用的時間日志表是在2008年國家統計局開展的全國時間利用調查所使用的日志表的基礎上修改而成的。考慮到一些老年人視力下降、文化程度低、對日志表的重視程度不夠以及理解能力受限等因素,故由調查者采用面訪法協助對方完成,要求被試按照時間順序回憶前一天24小時內主要的日常活動及起止時間并逐條記錄,從而保障了問卷的完整性和有效性。

3.數據整理與分析

研究首先對時間日志表獲得的各項活動記錄按照一定的分類標準進行三級編碼,并計算每項活動持續的時間數量,然后采用SPSS17.0統計軟件根據研究目的對數據進行不同的處理分析。具體編碼標準參照2008年國家統計局開展的全國時間利用調查。該活動分類涉及9個大類、61個中類和113個小類,其中9個大類分別為個人活動、就業活動、家庭服務經營活動、家庭初級生產經營活動、家庭制造與建筑活動、無酬勞家務勞動、照顧家人與對外提供幫助、學習培訓、娛樂休閑與社會交往。根據研究需要,就業活動、家務勞動以及休閑這幾類與性別差異關聯緊密的活動將被納入研究范圍,其他活動不予以考慮。因照顧家人往往被視為家務勞動的一部分,故將此類活動與原分類標準中的“為自己和家人最終消費提供的無酬家務勞動”合并命名為“家務勞動”予以分析。同時由于休閑研究中往往將社會交往視為休閑的一種形式,故本研究將社會交往與娛樂休閑合并為休閑。

(二)研究結果

1.老年人時間利用的性別影響

就業和家務勞動歷來是評價性別平等的重要指標。為了檢驗性別是否對老年人這兩項活動的時間利用產生顯著影響,研究采用分層回歸分析,將年齡、文化程度、經濟收入設為控制變量,性別設為自變量,老年人用于就業、家務勞動的時間數量(單位:分鐘)分別設為因變量。由于自變量和控制變量均屬于間斷變量,在回歸分析之前首先進行虛擬變量轉換。其中性別方面以男性作為參照組,年齡方面將低齡作為參照組,月收入水平方面將500元以下作為參照組,文化程度方面將中等以下學歷作為參照組。

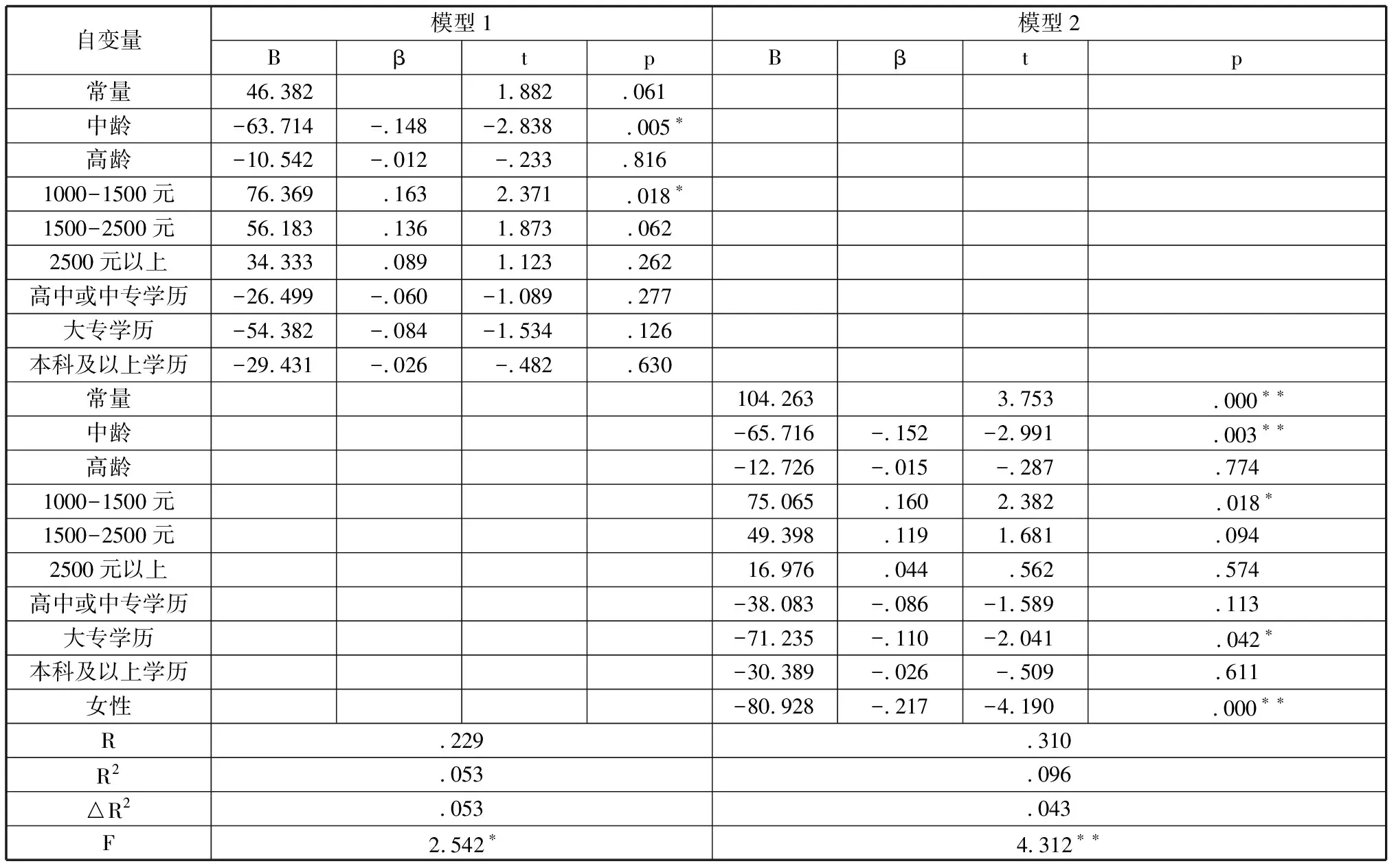

(1)性別對老年人就業時間利用的影響

表1 性別對老年人就業時間利用的回歸模型(N=393)

模型1中年齡、文化程度、經濟收入在0.05的顯著性水平上對老年人就業時間利用影響顯著(F=2.542),三個變量共解釋因變量的5.3%。模型2中年齡、文化程度、經濟收入與性別在0.01顯著性水平上對老年人就業時間利用影響顯著(F=4.312),四個變量共解釋因變量的9.6%,其中性別占4.3%,接近三個控制變量解釋力的總和。女性變量在0.01顯著性水平上對老年人就業時間利用影響顯著(t=-4.190,p=0.000),回歸系數為-0.217說明影響為負向,并且女性老年人就業時間數量顯著少于男性。

(2)性別對老年人家務勞動時間利用的影響

模型1中年齡、文化程度、經濟收入在0.01的顯著性水平上對老年人家務勞動時間利用影響顯著(F=3.852),三個控制變量共解釋因變量的7.7%。模型2中年齡、文化程度、經濟收入與性別在0.01顯著性水平上對老年人家務勞動時間利用影響顯著(F=10.626),四個變量共解釋因變量的20.7%,其中性別占13.0%,貢獻了絕大部分的解釋力。女性變量在0.01顯著性水平上對老年人家務勞動時間利用影響顯著(t=7.738,p=0.000),回歸系數為0.375說明影響為正向,并且女性老年人家務勞動時間數量顯著多于男性。

表2 性別對老年人家務勞動時間利用的回歸模型(N=393)

2.老年人時間利用的性別差異

當代女性運動在20世紀60年代關注最多的是工作和家庭問題,因此就業和家務勞動長期以來被視為分析性別平等的主要指標。而直到20世紀80年代,學界才開始對女性休閑有所涉獵,并隨著有關研究的不斷涌現逐漸將休閑也納入到分析指標中來。對于老年人來說,隨著生產性勞動時間的大量減少,讓渡給休閑的時間資源相應地增加,那么是否意味著男女兩性能夠享受同樣時間數量的休閑活動呢?本研究將一并做出檢驗(單位:分鐘)。

結果顯示男性老年人平均每天用于就業的時間為93.92分鐘,女性為36.06分鐘;男性平均每天用于家務勞動的時間為115.69分鐘,女性為248.17分鐘;男性平均每天用于休閑的時間為363.32分鐘,女性為322.00分鐘。進一步的獨立樣本t檢驗結果顯示男女兩性在就業活動(t=2.934,p=0.004)、家務勞動(t=-7.802,p=0.000)、休閑(t=-2.274,p=0.024)這三項活動上差異顯著,其中男性每天花在就業活動和休閑上的時間顯著多于女性,女性每天用于家務勞動的時間顯著多于男性。可見在老年人當中,男性比女性花更多時間用于公共領域的就業活動,并且有更多的休閑時間,女性則更傾向于圍繞家庭這一私人領域開展活動。

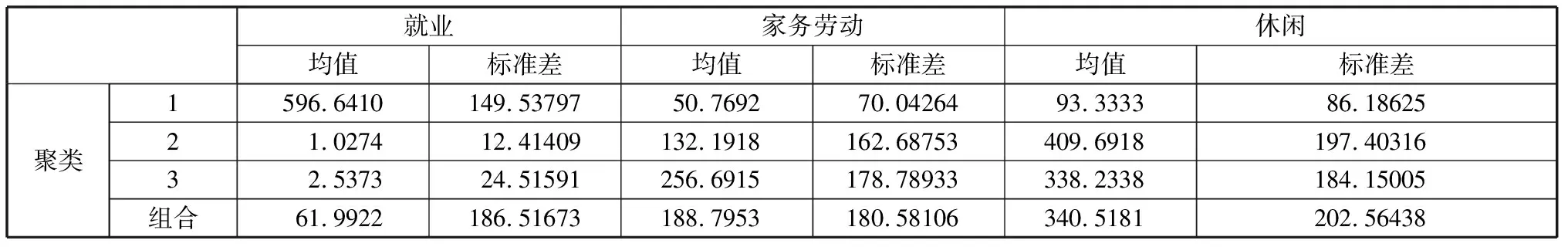

3.老年人時間利用在平等指標上的聚類分析

為了從整體上把握不同性別老年人在平等指標上的時間利用特點,研究以性別作為分類變量,就業、家務勞動和休閑作為連續變量對老年人時間利用進行聚類分析,所得聚類及對應的各指標時間數量(單位:分鐘)見表3。

表3 老年人平等指標時間利用聚類分析(N=393)

根據聚類分析結果顯示的各聚類各活動質心均值,可以將老年人分為三種類型:工作型(聚類1)、閑暇型(聚類2)、家務型(聚類3)。在這三種類型中工作型老年人占10.1%,平均每天就業時間最多,較少從事家務勞動和休閑;閑暇型老年人占37.8%,平均每天用于休閑的時間最多,就業和家務勞動時間最少,表現出較多的空閑時間;家務型老年人占52.1%,每天用于家務勞動的時間最多,就業時間少、休閑時間居中。進一步考察各聚類中的性別分布比例可以發現男性當中工作型老年人占15.6%,閑暇型占84.4%,家務型占0;女性當中工作型占5.6%,閑暇型占0,家務型占94.4%。

三、老年人主觀時間利用質性研究

(一)研究方法

1.研究對象及抽樣

研究對象為60歲及以上老年人,被試均無嚴重身心障礙且能正常溝通。在某東部沿海城市采用便利抽樣法選取老年人進行訪談,當獲得的信息開始出現收斂、新添加的資料開始出現冗余即達到資料飽和時方可結束抽樣。最終的樣本量為20,其中男性9人、女性11人;低齡老年人13人,中齡老年人7人。

2.訪談問題

由于相關研究薄弱、可借鑒成果少,本部分屬于完全探索性研究,目的在于了解老年人的日常時間體驗及其時間利用的性別差異是如何在社會中建構起來的。當前主觀時間利用研究主要集中在時間壓力(time pressure)與生活節奏(pace of life)上。時間壓力是指個體認為沒有足夠的時間做事情而產生的壓力感[注]Roxburgh S, “There Just Aren’t Enough Hours in the Day: the Mental Health Consequences of Time Pressure”, In Health Social Behavior, Vol. 45(2004),pp.l15-131.,生活節奏是指人們所感受到的時間的流動或運行[注][美]羅伯特·列文:《時間地圖》,范東生、許俊農等譯,安徽文藝出版社2000年版,第17頁。。對時間壓力和生活節奏的測量通常從時間充裕(time affluence)、時間緊缺(time poverty)或者匆忙/緊迫感(rushed feeling)的角度提出,例如“我擁有過多的時間”“我的生活很匆忙”等。在借鑒現有研究的基礎上,本研究從生活節奏、時間充裕和時間利用滿意度三個方面要求被試予以陳述并做出必要的解釋。時間利用滿意度見于個別研究中,用于了解人們對于某一部分時間如休閑或者工作——生活平衡的滿意程度,但并無針對老年人整體時間評價的,故在本研究中予以考察。

3.資料搜集、整理及分析

研究主要采用深度訪談法完成資料的搜集,并在征求被試知情同意的前提下對訪談內容進行錄音記錄。訪談結束后先將錄音資料轉錄成文字資料,然后進行逐段編碼和聚焦編碼以完成資料的整理。

(二)研究結果

1.老年人主觀時間利用的性別差異

受訪者在生活節奏問題上的回答體現在“忙、不忙、適中”三個方面,其中認為每天時間安排充實緊湊、生活忙忙碌碌的老年人男女各3人,感到生活節奏快的原因集中表現為要么依然繼續工作要么忙于日常家務。認為不忙的4名女性和5名男性認為閑賦在家沒有受什么事情催促,加之每天從事的都是比較輕松的活動所以感到悠閑。而在認為適中的老年人當中有4名女性、1名男性,受訪者多表示在做家務、看孩子時時間非常緊張,忙完之后就輕松了。與生活節奏相呼應的是時間壓力,有17位受訪者認為自己的時間夠用,沒有太大的時間壓力,如M1說:“沒什么想做的,現在的生活知足了。”而余下3位認為時間不夠用的老年人則是由于工作占據了絕大部分時間,根本沒有精力再去做想做的事情,其中男性2人、女性1人。具體回答為:“不夠用,(忙著賣菜)我都沒時間吃飯。”(F14)“從早到晚掃垃圾,沒時間釣魚。”(M18)時間利用滿意度方面,75%的老年人對目前的時間利用狀況感到滿意,其中男性7人、女性8人。盡管有人忙碌有人悠閑,但基本都對現在的生活感到知足。另有20%的受訪者多表現出安于當下、順其自然的心態,其言語中透露出一種年老之后不愿或者無法再做改變的思想,持這一觀點的女性人數(2人)多于男性(1人)。如F14 說“還行吧,不滿意也沒用。”余下兩位感到不滿意的老年人(男女各1人)均是由于養老金水平低,迫于生計不得不辛苦工作補貼家用,沒辦法自由安排時間,這在生活節奏和時間壓力的回答中也有所體現。

整體看來,男女兩性在生活節奏、時間壓力和時間利用滿意度上的大部分回答是接近的,差異主要反映在女性往往因做家務照顧孩子而感到時間緊張,男性則較多因工作而感到時間不夠用,并且就業老年人更容易對現在的時間利用狀況感到不滿,認為每天繁重的工作擠占了其用于飲食、休息或者休閑的時間。

2.老年人時間利用性別差異的主觀評價

根據訪談結果看,受訪者對當前時間利用性別差異現狀認知不同,集中表現在贊同與否認兩個方面。除兩位獨身老年人外,有9人認為自己跟老伴每天的時間安排都一樣,持這一觀點的男性和女性數量基本持平。如一位男性老年人(M1)這樣回答:“現在跟老伴沒什么區別,就是接送孩子做飯,其他時間出來鍛煉。”然而結合其他問題的回答可以發現,多數持該觀點的老年人不論男性還是女性,在評價時間分配時往往只關注到了睡眠、吃飯、休閑等兩性一起參與的活動,卻忽略了那些獨自完成的工作如家務勞動,因而造成對差異的認知存在盲點。而在那些認為存在差異的老年人中,男性受訪者將老伴的時間集中在“照顧”和“家務”兩個關鍵詞上,進一步展現出來差異的具體內容。如M16做環衛工作,老伴“在家照顧孫女”,M19也反映“老伴主要是料理家務看孩子”。有女性受訪者(F10)認為雖然“現在生活好了,不用男的干燒水砍柴這樣的體力活了,但女的該干的也沒少。”也有女性這樣解釋:“我老伴不一樣,我老伴喜歡玩。我喜歡自己做點家里的事兒……我就喜歡帶孩子做做家務。”(F5)另一位女性受訪者更是非常詳細地表達出自己對這一差異的看法:“老頭你看出去打麻將、打撲克晚了,老婆跟家里做飯。就說看孩子的有幾個老頭呢?都是老婆子。我總覺得家里的活女的干得多,男的也干但干得少,不如女的干得多……也有的是那樣的男的樂意在家里干活,有的老婆子也樂意出去打打麻將。但是少,大多數的都是老婆在家里事多。”(F7)這一觀點在另一受訪者處得到驗證。一位在花園休憩的男性老年人(M7)說“老伴上午得買菜,中午做飯出不來”,這意味著當男性在外出工作或享受休閑時光時女性需要忙于家務,同一時間維度中男女兩性所從事的活動并不相同。總體看來,半數老年人明確指出時間利用存在性別差異,而那些認為不存在差異的老年人往往忽略了女性獨自從事家務勞動的時間價值,繼而隱藏了可能存在的差異。進一步分析資料可以發現老年人口中所認為的兩性差異主要表現為女性更多承擔照顧與家務工作,男性更傾向于將自由時間分配到就業或休閑活動中來。

3.老年人時間利用性別差異的建構

當問及老年人“是什么造成了差異”以引發該群體對時間利用性別差異的思考時,資料聚攏出一個核心概念:分工。通過解讀老年人時間利用性別差異及其主觀評價的訪談資料可以發現,男女兩性如何分配其日常活動能夠反映出兩性在分工上的不同,突出表現為女性較多承擔照顧孫輩和家務勞動的職責,并且當出于生計需要參與就業時,男性更容易外出工作而由女性留在家中。對于為何做出如此分工,一部分受訪者認為是出于各自優勢的考慮,如“還是女的做家務多,男的做不下去,想做也做不好,粗心。”(F5)“男的哪兒有耐心去穿針做飯?還是得靠女的做。”(F11)“女同志干不了體力活,心細更適合在家里。”(M20)按照這一觀點,男女兩性是基于各自具有的優勢來選擇從事何種活動的,因為女性比男性在操持家務方面更加細心所以家務勞動時間長。其余受訪者則較為集中地將造成差異的原因歸結到“男主外,女主內”的觀念上來,認為正是由于男女兩性遵循著各自的性別規范,扮演著各自的性別角色,才塑造出不同的時間利用模式。有兩位男性受訪者直言:“就得是‘男主外,女主內’。”(M19、M20)而F7在談及在家中基本上是自己一人做家務時這樣說:“一代一代的,男的就是主外,外邊干活兒掙錢,女的就是跟家里刷碗做飯看孩子。”在他們看來,男性外出工作、女性承擔家務是理所應當的,男女兩性存在時間利用上的差異也是合理的。訪談中有四位老年人目前從事賣菜和環衛等就業活動,唯一一位女性是由于喪偶一個人生活而不得不獨自謀生,可見現實中更多由男性扮演著“掙錢養家”的角色。這一分工狀況在老年人主觀時間利用性別差異的分析中也得以印證,即女性往往因做家務照顧孩子而感到時間緊張,男性則較多因工作而感到時間不夠用。

四、結論及政策建議

(一)平等指標下老年人時間利用的性別差異

客觀時間利用調查結果顯示,性別是影響老年人就業和家務勞動時間利用的重要因素,即使絕大多數老年人已從勞動力市場撤離出來、支配自由時間增多,老年人就業和休閑時間利用男性均多于女性,與此同時女性卻繼續承擔著更多的家務勞動,擁有較少的就業和休閑時間。這一結果與之前有關研究發現相吻合,同時也得到其他數據的支持。如賴妙華通過對第五次和第六次全國人口普查數據的隊列分析發現,在老年人就業人口中男性占60%。其中60歲以上和65歲以上的男性老年人在業比例分別為38%和27%,而相對應的女性老年人的就業比例分別為23%和15%,并且男性老年人的在業比例在各個年齡都明顯高于女性[注]賴妙華:《何時方休?——中國老年人就業參與的隊列分析》,《北京社會科學》2017年第3期。。由此可見女性比男性更多地從勞動力市場中撤離出來。除了時間數量上的差異,聚類分析結果也顯示那些擁有較多娛樂休閑時間的閑暇型老年人全部為男性,家務型老年人全部為女性,從而更加清晰地展現出男女兩性日常生活中所擁有的截然不同的時間利用模式,性別塑造出兩性各自的生活方式。

首先,女性就業時間數量少于男性與家庭勞動分工有關,受訪者中參與就業的四位老年人均是由于領取的養老金較少難以維持生計所以不得不繼續工作,其中一位女性喪偶、一位男性與老伴一起做環衛工,而另外兩位男性外出工作、老伴留在家里,從而顯示出分工上的不同。有學者指出我國女性老年人就業意愿之所以遠低于男性,不僅是因為受教育程度低、缺少就業機會,更重要是由于沉重的家務負擔和長期照料責任,導致其沒有更多的時間和精力實現就業[注]錢鑫、姜向群:《我國城市老年人就業意愿影響因素分析》,《人口學刊》2006年第5期。。這一觀點在訪談中也得以反映,幾乎全部女性都會被家務勞動所牽絆;而那些受訪男性所表達出來的家庭分工也證明其老伴是家務勞動和照顧工作的主要承擔者,可見被搶奪的時間資源限制了女性老年人從事就業活動的可能性。至于男女兩性老年人絕大部分已退出勞動力市場而將時間轉移至個人和家庭,但為何男性參與家務勞動的時間并未與女性持平,對這一問題可能的解釋為:首先,“男主外,女主內”的性別角色分工促使男女兩性在有限的時間內投入到不同活動上的時間此消彼長。在需要有人外出就業時男性往往會成為首要人選而女性會沿襲著以往的家庭分工模式,花更多的時間服務于家庭;從事家務勞動和照顧工作已成為女性老年人日常生活的主要內容。這在訪談結果中也有集中體現,有的女性老年人將此視為自己的分內之事和職責所在,全然接受了這一分工模式和性別角色。其次相比女性,男性尤其對于那些之前就極少參與家務勞動的男性來說,在家務勞動中的重新協調要慢一些,即表現為“延遲的適應”[注]佟新:《社會性別研究導論:兩性不平等的社會機制分析》,北京大學出版社2005年版,第150頁。,這也會導致女性依然會承擔更多家務勞動。最后,女性由于擺脫了工作的壓力而有了更多的時間可以用于家務勞動,因此對男性分擔家務勞動的要求并不高,這也會降低男性家務勞動的參與度。

其次,休閑意味著個體從工作和家務勞動等義務中解脫出來,獲得自我全面發展的機會;休閑時間利用已成為衡量個體生活質量的重要指標。在本研究中,女性老年人用于娛樂休閑的時間少于男性,與已有研究結果相吻合。霍克西爾德(Hochschild)在《第二輪班》(TheSecondShift)中首次提出“休閑差距”(Leisure Gap)的概念,用以表示男女兩性除公共領域中的工資差距之外的家庭私人領域中的休閑差距,指出女性休閑時間普遍少于男性。當性別關系和性別角色對女性的活動產生影響,使其需要努力甚至無力應對這一差距時表現出所謂的“休閑限制”。在克勞福(Crawford)、杰克森(Jackson)和戈比(Godbey)提出的休閑限制模式中,缺乏時間被視為是結構限制的一種形式,即因為缺少用于休閑的時間而導致個體無法實現休閑。對于女性老年人來說,盡管用于生產性勞動的時間大大減少,但讓渡出來的那部分時間較多地轉移到了家務勞動上,造成該群體可支配自由時間數量并沒有大幅增加,用于休閑的時間數量也較之男性有所減少。訪談也發現當男性休閑時女性在操持家務,甚至有女性老年人抱怨沒有時間休閑。

(二)性別觀念影響下的角色分工:一個導致差異的重要因素

在有關時間利用性別差異的理論中,加里·貝克(Gary Becker)的時間分配理論認為女性之所以從事更多家務勞動是源于男性在勞動力市場上更具優勢,因此為了家庭整體經濟利益,男女兩性應做到合理分工。這一理論基于經濟效率的立場,為理解兩性在時間利用上的差異提供了視角。另有學者主張應站在生命歷程的視角探索造成差異的生命事件,作為重要人生事件的婚姻和生育會拉大之前原本并不明顯的性別差異[注]許琪:《時間都去哪兒了?——從生命歷程的角度看中國男女時間利用方式的差異》,《婦女研究論叢》2018年第4期。。此外楊菊華則提出社會性別理論在時間利用性別差異這一問題上更具解釋力,并在其描繪勞動人口男女兩性1990—2010年間時間利用變化的研究中特別考察了性別觀念,結果顯示持有平等觀念的女性會花較少的時間用在家務勞動上[注]楊菊華:《時間利用的性別差異——1990-2010年的變動趨勢與特點分析》,《人口與經濟》2014年第5期。。

相比定量研究,質性研究允許人們抒發心聲,研究者可以借此更好地理解時間利用的復雜性和深刻性,洞察時間數字背后的社會背景以及產生這些數字的人的主觀世界,以便深入揭示定量研究所獲得的數據資料。盡管在為何會產生時間利用性別差異這一問題上有受訪者的回答支持了貝克的時間分配理論,即男女兩性出于各自的優勢使得女性更適合從事家務勞動、男性更合適參與就業;家庭分工的目的是為了維護整體的經濟效率,其結果也是由男女兩性各自的能力來決定。但比較優勢并沒有告訴人們為何老年人在休閑領域也同樣存在時間利用上的性別差異。訪談中除了2個個案因喪偶無法回答與老伴時間安排是否一致的問題,整體上并沒有集中出現與重大生命事件有關、能夠解釋性別差異的關鍵詞。縱觀整個訪談問題及話語資料來看,性別觀念及其所塑造的性別角色分工的影響更為廣泛和深刻,不僅涉及老年人的就業、家務勞動和休閑,還滲透到了老年人的生活節奏、時間壓力和時間利用滿意度中來。因此在本研究中,圍繞研究主旨“老年人時間利用性別差異及其建構”串聯起受訪者在各個問題上的回答,提取關鍵詞和重要概念做進一步分析可以發現訪談資料對社會性別理論的指向性最為明晰。在本研究中受訪老年人的最小年齡為60歲,最大為83歲,平均年齡為72.4歲。多數老年人出生于建國前后,受傳統性別觀念和當時所處時代的影響較大,這使得“男主外,女主內”成為最主要的性別分工模式。這一狀況在訪談中經由不同的受訪者的表述得到驗證。

(三)權力分配:老年人時間利用性別差異的社會根源

時間作為人類存在的自然維度,因人這一行動主體的社會屬性而具備了社會性;人們對時間的利用反映出某一群體的社會特征及深層次的社會機制。而老年人時間分配上的種種差異指向造成這一結果的根源:權力分配。社會性別理論認為,人作為生物有機體天然地具備了性別的自然屬性,同時又因存在于一定的社會與文化之中而被賦予了性別的社會屬性。生物學上的性別差異帶來男女不同的生理構造,社會性別正是基于生物性別差異之上的社會關系,是權力關系的一種表達方式。社會性別理論主張應將性別差異置于特定的社會結構和權力關系之中加以考察。在布爾迪厄看來,社會秩序像一架巨大的象征機器一樣運轉著,它有認可男性統治的趨向,因為它就是建立在男性統治的基礎之上的:這是勞動的性別分工,是對兩性承擔的活動及其地點、時間、工具的非常嚴格的分配。[注][法]皮埃爾·布爾迪厄:《男性統治》,劉暉譯,中國人民大學出版社2017年版,第8頁。就老年人時間利用研究結果來看,這種父權制社會下根深蒂固的統治關系所帶來的影響是如此深遠,以致延續到人生的最后一個階段。

從某種程度上來說,一直被視為理所應當的基于性別的家庭內部分工已成為阻礙性別平等實現的關鍵因素[注]王瑋玲:《基于性別的家庭內部分工研究》,《重慶大學學報(社會科學版)》2016年第5期。。家庭中夫妻之間存在著不平等的交換關系并且男性獲益多于女性,而正是這種不平等導致了男女兩性在家庭權利上的不平等。長久以來,盡管女性負責絕大部分的家庭勞動以維護家庭的穩定和團結,但這段投入的時間往往不與金錢相掛鉤,因而導致家務勞動的價值被貶低;“分工不只視為經濟上的利益,而時常用以表示社會尊卑”[注]費孝通:《生育制度》,北京大學出版社1998年版,第112頁。。訪談中可以發現即使女性承擔了多數家務勞動,不論男性還是女性,多數受訪者往往會不自覺地忽略掉這部分時間;女性從事的家務勞動的價值在兩性那里都遭到了貶低,成為生活中無足輕重、不值一提的事情。在我國,千百年來父權社會中的傳統文化和性別觀念將女性的角色定位變得固化,男女兩性會將自幼時習得的性別觀念和角色分工視為理所應當。研究發現盡管有六位老年人認為“男主外,女主內”的傳統觀念已經過時了,但家中卻依然遵循著這一分工模式,并未建立起實質性的平等;女性依然服從于男性優先權和支配權,將個人時間更多轉移至家庭,造成兩性每天時間安排上的不同步,就會出現女性的時間利用表現為典型的家務型而男性基本為閑暇型的調查結果。因此男性所享有的特權是以犧牲女性的一部分時間為代價獲得的。正如Dominelli所指出的那樣:“在某些文化中,優先權被賦予老年男性而不是老年女性”[注][英]Lena Dominelli:《女性主義社會工作:理論與實務》,王瑞鴻等譯,華東理工大學出版社2014年版,第148頁。。這在研究中集中表現為男性比女性優先享有就業尤其是休閑的權利,當男性老年人外出工作或享受休閑時光時,女性往往從事著家務勞動。

有關老年人的社會政策應致力于促進社會性別平等和賦權女性,將其從繁忙的家務勞動中適度解放出來,并為從事其他活動創造時間機會。政府一方面應當出臺家庭政策倡導家庭內部分工的互助共擔,在減少女性花費在家務勞動上的時間的同時增加男性參與的時間;另一方面應當圍繞家庭議題,與市場和社會一道積極發揮多元福利的作用來推行“家務社會化”,通過介入到家庭中為老年人提供更多的家務服務來分擔那些主要由女性承擔的責任,減少女性從事其他活動尤其是就業和休閑的時間限制。針對女性老年人就業問題,政府應提供有力的法律保障,協助有意愿的女性老年人有同等機會參與就業。在休閑權利這一議題上,要在宏觀政策層面進行賦權,承認并尊重兩性共享休閑的權利。既然阻礙女性老年人實現休閑的一個重要的因素是缺乏時間,并且限制女性參與休閑的活動主要是家務勞動,那么政府和社會可以通過為家庭提供社會服務或者倡導家庭內互助來減輕女性從事家務勞動的負擔,以幫助其調整時間結構、獲得更多可以用于休閑活動的時間。總之政策制定者在就業、家務勞動和休閑領域出臺相應的政策向女性老年人賦權,縮小兩性之間的差距,最終打造一個不因性別而受到限制、人人共享的社會。