留學教育與蔡元培對西方美學的傳播*

■ 李 清

近代以來,中國的留學運動對中國的社會、政治、教育等多個方面影響重大,老一輩留學問題研究專家舒新城(1893-1960)曾講過:“無留學生,中國的新教育與新文化決不至有今日,……現(xiàn)在教育上的學制課程,商業(yè)上之銀行公司,工業(yè)上之機械制造,無一不是從歐美日模仿而來,更無一不是假留學生以直接間接傳來。”①這些從西方國家以及日本留學回來的人士,承擔了傳播新文化的媒介作用。

就20世紀留學史而言,起初是留日學生,隨之是留歐洲學生,在近代中國的新教育、新文化領域各領風騷。蔡元培留學德國時期,恰逢中國新舊社會的轉(zhuǎn)變,他本人也從一個飽讀詩書的傳統(tǒng)士大夫逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代新式知識分子的杰出代表。這與他負笈海外,不斷接受現(xiàn)代新學洗禮,完成知識結構的更新是分不開的。尤其是蔡元培的現(xiàn)代美學思想,正得益于他留學期間廣泛學習、深入研究西方古典美學。因而,回溯蔡元培所經(jīng)歷的留學教育,有助于我們厘清蔡元培美學思想的域外影響,進而為中國現(xiàn)代美學思想的傳播與發(fā)展提供更清晰的線索。

一、留學教育對蔡元培美學思想的影響

留學經(jīng)歷,是蔡元培從清末翰林到現(xiàn)代美學家、教育家的重要轉(zhuǎn)折。1907-1911年,蔡元培第一次走出國門。第一年在柏林補習德語,第二年進入萊比錫大學聽講,第三年廣泛地研習了與教育有關的數(shù)十種課程。在萊比錫大學的三年里,蔡元培選修了哲學、文明史、美術史、實驗心理學等40門課程。這段留學生涯對蔡元培后來美學思想的建構起到了關鍵性奠基作用。

1.“美的哲學”思想啟蒙

蔡元培在回憶萊比錫大學的學習生活時提到:“該大學設有中國文史研究所,主持的教授為孔好古氏,彼甚愿招待中國學生,我由彼介紹進大學,毫無留難。我所聽的講義,是馮德(Wilhelm Wundt)的心理學或哲學史(彼是甲年講心理,乙年講哲學史,每周四時,兩種間一年講的)、福愷爾(Vokeh)的哲學、蘭普來西(Lemprechs)的文明史、司馬羅(Schmalso)的美術史,其他尚聽文學史及某某文學等。”②(蔡元培所述福愷爾(Vokeh)即VoLkelt,司馬羅(Schmalso)即Schmarsow、蘭普來西(Lemprechs)即Lamprecht)馮德教授、蘭普來西教授的課程對蔡元培影響較深,蔡元培稱蘭普來西為“史學界的革新者”,認為“蘭氏講史,最注重美術,尤其造形美術,如雕刻、圖畫等。”③

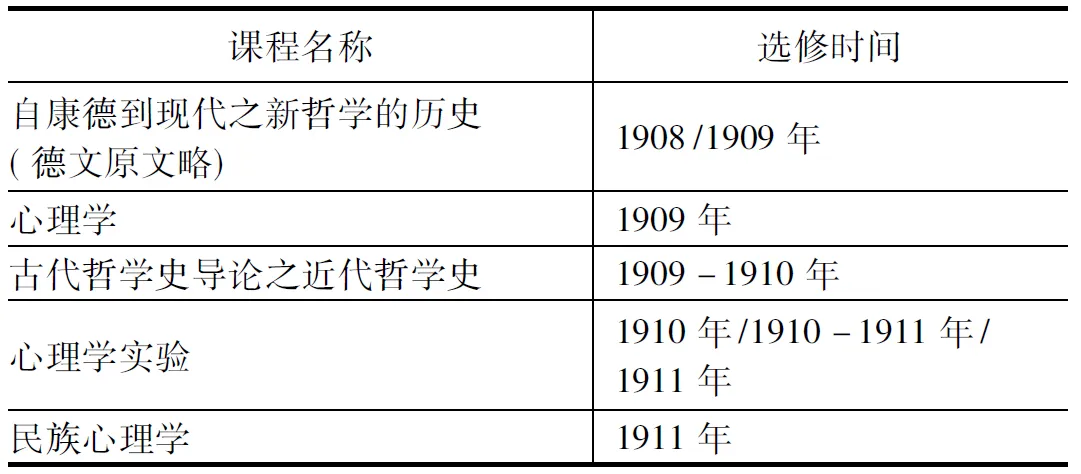

從蔡元培留學期間的選課表中,亦可見他對這兩位教授的青睞(見表1、表2):

1940年2月蔡元培在《自寫年譜》中細致地回憶并描述了這兩位教授的課程內(nèi)容和學術見解,可見對他的影響之深。而從課表內(nèi)容中,我們更能發(fā)現(xiàn)蔡元培美學思想的重要淵源。蔡元培的美學思想盡管豐富多元,但其中對現(xiàn)代美學發(fā)展影響最大的,還是他關于“美的哲學”“藝術美學”“美育”的思想(聶振斌所著《蔡元培美學思想研究》中章節(jié)建構即以此綱)。

從上面課表來看,馮德與蘭普來西兩位教授講課的重點,一在哲學史,一在文化史尤其是藝術史。加之福愷爾(VoLkelt)教授的《康德以后的哲學史》《希臘哲學史》《康德哲學》等哲學類課程,足見這個時期的蔡元培,對哲學用力之深。他本人也曾說起,在萊比錫大學讀書期間,“于哲學、文學、文明史、人類學之講義,凡時間不沖突者,皆聽之。尤重于實驗心理學及美學”④,更印證了萊比錫大學的求學時光對其學術旨趣的影響。

表1 蔡元培選馮德(Wilhelm Wundt)教授的課程

表2 蔡元培選蘭普來西(Lamprecht)教授的課程

以上兩個表格的出處及分析,參見:蔡建國:《蔡元培與近代中國》,上海社會科學出版社1997年版,第101-102頁;葉雋:《現(xiàn)代學術視野中的留德學人》,同濟大學出版社2004年版,第60、62頁。

2.“美育”思想初釀

蔡元培首次留德約四年之久,他在萊比錫大學里選修了多門與美學相關的課程,對康德美學更燃起了極大的研究熱情。康德哲學把世界分為“現(xiàn)象”和“實體”兩個世界,認為美感介于二者之間。蔡元培接受了康德的這一理論,他回憶:“我于講堂上既常聽美學、美術史、文學史的講(演),于環(huán)境上又常受音樂、美術的熏習,不知不覺的漸集中心力于美學方面。尤因馮德講哲學史時,提出康德關于美學的見解,最注重于美的超越性與普遍性,就康德原書詳細研讀,益見美學關系的重要。”⑤從此后蔡元培對康德美學的闡發(fā)來看,無論是在哲學觀上對知識與道德的強調(diào),還是“美育代宗教”的提出,都離不開早年萊比錫大學對于康德哲學的系統(tǒng)學習與深入思考,這在一定程度上正反映了留學教育所帶來的影響。

除對馮德教授美學思想的介紹外,蔡元培還提到了另一位在萊比錫任教的“馮德一派”的學者摩曼教授(Meumann),對他將應用心理學的實驗法用于教育學和美學印象深刻,對其所著的《現(xiàn)代美學》《實驗美學》也評價甚高,并稱因受了摩曼教授的影響,自己也嘗試著在美學上做一點實驗的工作。

3.“藝術美學”思想的吸收

除了選修馮德、蘭普來西、摩曼等人的課程,蔡元培在萊比錫大學留學期間,還選修了大量的美術史、美學相關課程,主要有庫斯特(K?ster)的《德國戲劇及演藝藝術史章節(jié)選讀》《舞臺藝術從15-20世紀的發(fā)展》,福愷爾(Volkelt)的《美學》,施賴伯(Schreiber)的《古典希臘雕塑藝術》,司馬羅(Schmarsow)的《萊辛之拉奧孔:藝術對美學之貢獻》《古代荷蘭繪畫》《古代巴洛克式的藝術》《造形藝術與美學》等。除了在學術上對美學的關注,此時的蔡元培還對繪畫、雕塑、建筑、美術館特別留心。如他對萊比錫大學禮堂中壁畫的回憶,對當?shù)孛佬g館的回憶與評論,即使是在旅行途中,他也時時處處留心與美術相關者。如他在去瑞士旅行時“本欲直向盧舍安(Lucean),但于旅行指南中,見百舍爾(Basel)博物館目錄中有博克令(B?cklin)圖畫,遂先于百舍爾下車,留兩日,暢觀博氏畫二十余幅,為生平快事之一。”⑥對美學諸多領域廣泛而濃厚的興趣,充分反映了一位杰出美學家的廣闊視野。

蔡元培在留學期間,還對一位學者印象深刻。蔡元培回憶說:“德國學者所著美學的書甚多,而我所最喜讀的,為栗丕斯(T.Lipps)的《造形美術的根本義(Grnndlage der Bildende Kunst)》,因為他所說明的感入主義,是我認為美學上較合于我意之一說”⑦。蔡元培所述的感入主義即感情移入理論,在他歸國后的文章及講稿中多次提到這一理論,如1921年2月19日發(fā)表于《北京大學日刊》第811號的《美學的進化》,1921年秋的《美學通論》講稿,都對栗丕斯(T.Lipps)大為贊揚,并介紹“感入主義”是一種主客觀相容的過程,為積極和消極兩種,積極的可以看作是一種快感,消極的則表現(xiàn)在不同情感的對象上。從這些著述中也可看到早年學習經(jīng)歷的深刻記憶。

4.中西美學思想的融通

1911年辛亥革命成功后,蔡元培擔任教育總長一職。此后又有多次出國學習經(jīng)歷。1912年7月,蔡元培憤怒閣員無所作為,力辭教育總長之職。同年9月,蔡元培再赴德國萊比錫大學學習,同時在世界文明史研究所從事研究工作,至1913年二次革命爆發(fā)回國。半年中他選修了歐洲史、藝術美學等課程。回國后蔡元培先后在浦東中學、上海城東女學發(fā)表重要演說,繼續(xù)其美育思想傳播。此后不久,蔡元培再次游學歐洲,先在法國逗留兩年,學習法語并從事研究工作。編書是此時期蔡元培常做的事,他回憶說:“我在留德、留法時期,常抽空編書,所編如《中國倫理學史》《哲學概說(論)》等”⑧。蔡元培編《哲學概論》主要以德國哲學家的入門書籍為藍本,又根據(jù)《韓非子》對老子的“道”與“理”的界定,明確提出哲學在中國本應該稱為道學。他認為哲學獨立以后,科學也包含在哲學內(nèi)。在美學方面,“特別注意,亦受德國學派的影響。”⑨此時蔡元培編著了《華工學校講義》,在“行為和美術”部分,編有建筑、圖書(畫)、音樂等篇。

蔡元培在任北大校長期間,曾赴歐美進行學術考察,歷時9個月。他先后造訪法國、瑞士、比利時、奧地利、匈牙利、意大利、荷蘭、英國、美國、加拿大等多國,與愛因斯坦、居里夫人、羅素、孟祿等科學家、哲學家晤談。

1923年7月,蔡元培最后一次出國。此行,蔡元培先前往比利時學習意大利文,之后移居法國,1924年11月進入漢堡大學學習。這一時期,蔡元培大部分時間仍在研習美學及人類學。由于國內(nèi)形勢的變化,北京大學師生又多次請求,蔡元培不得不中斷研究,于1926年回國。《五十年來中國之哲學》《簡易哲學綱要》等均為此時期所著。

蔡元培的五次出國游學,訪遍歐洲多個名校,飽覽西方哲學、美學名著,深入研習西方美學,前后歷時11年,時間跨度長達19年。在這斷斷續(xù)續(xù)卻又漫長的十九年間,蔡元培對西方美學的理解日益深厚,研究也日漸深入,其美學思想最終形成并走向融通成熟。

二、蔡元培對西方美學思想的傳播

蔡元培在中國傳播西方美學思想,并不斷尋求中國現(xiàn)代美學的發(fā)展之路。他通過譯介西方美學著作,廣布康德美學思想;擔任教育總長期間,大力推行美育教育;擔任北大校長期間,開設高校美學課程,促進北大、清華等多所高校形成美學研究之風。在蔡元培的影響和推動下,西方美學思想在中國產(chǎn)生了更為深廣的影響。

1.譯介西方美學著作,傳播康德美學思想

康德美學思想是蔡元培一生持久關注、深入研究的對象。回顧百年來康德思想在中國傳布的歷程,蔡元培功莫大焉。自從1903-1904年梁啟超在《新民叢報》上發(fā)表連載論文《近世第一大哲康德之學說》,深切表達了中國革新變法人士對康德思想的認同之心。自此,康德思想引起諸多學人的關注。毋庸置疑,康德美學思想對中國現(xiàn)代美學的建構有極其重要的影響,近代以來凡所涉美學者,言必稱康德。但當時國人對康德的認知主要限定在其啟蒙思想,且認知途徑是通過日本學術界“轉(zhuǎn)販”而來,不僅原文語義經(jīng)過多次轉(zhuǎn)譯受到曲解,且尚未能對康德美學思想作出專門探討。蔡元培多年的留學經(jīng)歷使他能夠親身體驗康德所生活的環(huán)境,感受德語世界的教育,對康德哲學尤其美學思想有更深的體悟和認知,因而對其思想的介紹與傳播意義大不同于以往。

1912年,蔡元培在《對于新教育之意見》一文中指出:“美感者,合美麗與尊嚴而言之,介乎現(xiàn)象世界與實體世界之間,而為津梁。此為康德所創(chuàng)造,而嗣后哲學家未有反對之者也。”⑩康德認為美感起于現(xiàn)象世界,但本質(zhì)屬于實體世界。蔡元培結合中國教育實踐進行了闡釋,使其與自己一貫的美育思想融為一體:“在現(xiàn)象世界,凡人皆有愛惡驚懼喜怒悲樂之情,隨離合生死禍福利害之現(xiàn)象而流轉(zhuǎn)。至美術則即以此等現(xiàn)象為資料,而能使對之者,自美感以外,一無雜念……人既脫離一切現(xiàn)象世界相對之感情,而為渾然之美感,則即所謂與造物為友,而已接觸于實體世界之觀念矣。故教育家欲由現(xiàn)象世界而引以到達于實體世界之觀念,不可不用美感之教育。”

1913年,在法國學習期間,蔡元培寫成《哲學大綱》一書,其中“價值論”中又借助康德思想對美感的性質(zhì)進行了闡述:“康德立美感之界說,一曰超脫,謂全無利益之關系也;二曰普遍,謂人心所同然也;三曰有則,謂無鵠的之可指,而自有其赴的之作用也;四曰必然,謂人性所固有,而無待乎外鑠也。”在同是此時期編寫的《康德美學述》一文中,蔡元培首次對康德美學思想進行了節(jié)譯和詮釋,這在當時可以說是極富突破性學術意義的。蔡元培后來回憶:“其時又欲編《歐洲美學叢述》,已成《康德美學術(述)》一卷,未印。編《歐洲美術小史》,成《賴斐爾》一卷,已在《東方雜志》印行。”蔡元培以康德美學作為《歐洲美學叢述》的重要部分,足見蔡元培對康德美學的肯定。

蔡元培在北大講授“美學”課程時,也極為推崇康德美學,并且對美學進行了學理性的探討。蔡元培明確提出,中國古代雖有《樂記》《考工記》《文心雕龍》《詩品》《詩話》《書譜》《畫鑒》等書,也有不少評論詩文書畫作品的文字,但卻極不成系統(tǒng),“所以我國不但無美學的名目,而且并無美學的雛形。”西方早期也無美學,是康德最早確定了美學在哲學史上的地位。蔡元培還通過對康德“三大批判”的介紹,對康德“美的定義”進行了詮釋,并指出康德對于優(yōu)美、壯美所做的說明,比前人更獨到。

2.確立“美育”方針,倡導“美育”教育

“美育”教育理念在中國的系統(tǒng)提出及具體實施既有賴于西學的影響,更得益于蔡元培等留學生群體身體力行地傳播、推動。1901年蔡元培在《哲學總論》最早使用了“美育”的概念,認為“美育”即情感教育,提倡突出美及藝術教育的重要地位。王國維在《論教育之宗旨》(1930年8月發(fā)表于《教育世界》)一文中對中西教育體制進行了深入剖析,同時還逐一闡釋了“智育”“德育”“美育”之區(qū)別。此后,王國維又在《教育世界》發(fā)表了《孔子之美育主義》(1904年2月)、《教育小言十則》(1906年初)、《汗德之倫理學與宗教論》(1906年5月)等文,對中西教育思想、美學思想、美育理念等進行了介紹和研究。

此后,蔡元培更是借助其在教育界、文化界的影響大力推進美育的實施。1912年蔡元培發(fā)表《對于教育方針的意見》,指出“尚武,即軍國民主義也。尚實,即實利主義也。尚公,與吾所謂公民道德,其范圍或不免有廣狹之異,而要為同意。惟世界觀及美育,則為彼所不道,而鄙人尤所注重。”蔡元培認為“美感是普遍性,可以破人我彼此的偏見;美感是超越性,可以破生死利害的顧忌,在教育上應特別注重”,并且在中國教育史上第一次把美育確立為國家教育方針之一。

蔡元培的美育既建立在中國傳統(tǒng)美學精神的基礎上,同時還采納了康德美學理論、席勒的游戲說等西學成果,最終形成有本土特色的美育理念。除了對康德的極力推介,蔡元培還充分肯定了席勒的“游戲說”,并加以發(fā)揮利用,多次強調(diào)體育、音樂、美術等對美育的重要作用。在北大美學課上他多次講解席勒的美學觀,肯定其對康德理論的繼承和發(fā)展,在《美學的進化》一文中總結了席勒的三點主張:“一、美是假象,不是實物,與游戲的沖動一致;二、美是全在形式的;三、美是復雜而又統(tǒng)一的,就是沒有目的而有合目的性的形式”。

蔡元培在任教育總長期間尤為重視公民道德培養(yǎng),提出“救時之必要,而不可不以公民道德教育為中堅。”蔡元培認為,美育在樹立世界觀與人生觀過程中擔任重要角色,因此有助于公民道德的培養(yǎng)。因為“純粹的美感可以破人我之見,去利害得失之心,因此可以陶冶人的性靈,使之日近于高尚的境地。”為了使美育落地生根,蔡元培還推動在北大率先建立美學專業(yè),并親自講授美學,對當時的學界、教育界產(chǎn)生了極為重要而深遠的影響。

蔡元培對中國美學教育的貢獻是有目共睹的,陳望道先生在《美學綱要》一書中對此總結道:“中國之有美學,實以蔡元培先生提倡為最早。中國人素講智、德、體三育;近人更倡群育、美育,而并稱為五育。美育即蔡元培先生所主倡。”

除去著述及講課,蔡元培還頻繁借助公開演講宣揚美育思想。如1913年在上海城東女校演說《養(yǎng)成優(yōu)美高尚思想》,提倡女子應偏重哲學、文學、美術學,同時提出在男女教育平等的基礎上,男子也應該注重手工、美術等學科;1916年11月26日在浙江第五師范學校發(fā)表演說,明確提出補救腦力的辦法“即注意美術。……注意美術,足以生美感,既生美感,自不致苦腦力。”同年12月11日,又發(fā)表了著名的《教育界之恐慌及救濟方法演說詞》,指出“宗教為野蠻民族所有,今日科學發(fā)達,宗教亦無所施其技,而美術實可代宗教。”同年12月27日,蔡元培在北京通俗教育研究會發(fā)表演說,建議以文學、音樂、戲劇、美術等通俗教育來陶冶民心,啟迪民智。1917年在北京神州學會發(fā)表題為《以美育代宗教說》的演講,明確提出美育代宗教的理念,認為美育因其陶養(yǎng)性靈、啟迪民智之功效,可以代替宗教的作用。這一理念的提出在中國教育史上產(chǎn)生了重要的影響。“1917年初,曾有人致函陳獨秀:‘以美育代宗教之偉論,在吾國思想界,實得未曾有。……最好請蔡先生著論闡明斯理,登諸大志,以為迷信宗教者告,則造福青年界,豈淺鮮哉!’”

蔡元培提倡美育,對當時的社會和教育界產(chǎn)生了重要影響。許多留學歸來的學生加入到美育宣傳教育中,如“中華美育會”的成立、“留法儉學會預備學校”的建立等。與此同時,《新青年》等刊物也陸續(xù)刊登與美學相關的文章。在這種背景下,越來越多的美學研究者逐漸成長起來。

3.推動高校專業(yè)美學課程的建設

除了在思想和教育領域著書立說廣為宣傳美學思想,蔡元培還通過美學課程的設立推動美學在高校的學科化。他把中國的舊式學堂改為現(xiàn)代學校,開設并講授美學課程,在北京大學建立美學研究社團,鼓勵高校學者從事學術研究。

高校美學課程的開啟是近代以來中國教育史的重要突破。“美學”課程最早是建筑類專業(yè)輔助。1904年1月,“美學”正式進入中國大學課堂,成為工科“建筑學門”的24門主課之一。(張之洞:《奏定大學堂章程》(即癸卯學制))。但是美學課程在建筑學專業(yè)實質(zhì)上只是附屬,并沒有得到足夠重視。1906年王國維在《奏定經(jīng)學科大學文學科大學章程書后》中,主張文科大學除歷史專業(yè)外均應開設美學課程。1907年,《江陰文科高等學校辦法草議》把“美學”列為“文學部”的主要科目之一。可惜由于種種原因,其計劃當時并沒能實現(xiàn)。

1913年《教育部公布大學規(guī)程》中把“美學和美術”正式列入“哲學門”的主要科目中;另外,“美學概論”正式成為“文學門”的主要科目之一,除“梵文學類”,其余七類均有開設。

民國之初,歷次新學制改革都與蔡元培的現(xiàn)代教育思想密不可分。《教育部:呈報并咨行普通教育暫行辦法及課程標準》(1912年1月19日)中即將圖畫、音樂、手工等課程作為中小學及師范學校必修課程。在《對教育方針之意見》中蔡元培提出了康德所創(chuàng)造的美感教育,建議把美育教育作為五育(軍國民主義、實利主義、德育主義、世界觀主義、美育主義)之一,其他各科教育也均有助于美育。蔣維喬在記錄《民國教育部初設時之狀況》中提到蔡元培在歐洲多年,有感于歐洲教育之發(fā)達,但我國常年失學者占大多數(shù),“因竭力提倡社會教育,而于草擬教育部官制時,特設社會教育司,與普通教育司、專門教育司并立。”該草案最終在參議院通過,并順利施行。“臨時政府三個月結束,而中華民國全部學制草案,實于此時大略完成。”這也進一步說明,蔡元培雖在1912年9月請辭,但壬子癸丑學制的擬定實際上是在蔡元培的領導下完成的。這也意味著,蔡元培首先在教育體制上為美學課程謀得了“合法地位”。

此外,中國高校開設美學課程自北大始,蔡元培自是功不可沒。1917年蔡元培任北大校長,并開始在大學里推行其教育理念,傳播美學思想,并率先在北大建立美學專業(yè),親自講授美學課程近十年。1918年,蔡元培先后發(fā)起成立音樂研究會(附設音樂傳習所,蔡元培兼任所長)、畫法研究會,聘請音樂大師劉天華、肖友梅,著名畫家陳師曾、徐悲鴻、劉海粟來校講課并指導傳習,進一步豐富了美育實踐活動。北大美學課程的開設,也為后來北京大學能聚集眾多美學大家,形成北大美學學派奠定了重要的基礎。1923-1952年間,先后有鄧以蟄、朱光潛、宗白華等到北大哲學系講授美學課程,北大美學的實力和學術影響力達到了前所未有的高度。此后,北大更因其占據(jù)了最早(首開美學課程)、最多(匯聚美學名家最多)的優(yōu)勢,于1960年建立美學教研室,1980年代建立了全國最早的美學碩士點、博士點。這些,都離不開蔡元培當初的開拓之功。更重要的是,繼北大開設美學課程后,1916年武昌高等師范學校在英語部開設美學課,隨后在20世紀二三十年代,中央大學(宗白華(留德)主講)、中山大學(張源祥(留日)主講)、武漢大學(萬卓恒(留美)主講)等高校也紛紛在哲學系課程規(guī)劃中增加了美學課程。在師范類高校中北京高師、武昌高師、成都高師、南京高師均在1919年前開設美學課程。1923年上海大學(陳望道(留日)主講)開設美學課程,1927年廈門大學(鄧以蟄(留日、留美)主講)開設美學課程,另有多所綜合大學及美術學校也在同時期開設美學課程。隨之而來的是更多青年人投身于美學研究及美育教育中來,中國現(xiàn)代美學教育迎來了快速成長期。

更難能可貴的是,蔡元培除了推動課程建設、培養(yǎng)專門的美育人才,還積極推動各類研究團體的廣泛建立,以此來營造高校研究的濃厚氛圍。蔡元培認為大學本應承擔教育和科研的雙重任務,主張在高校設立研究員鼓勵教員從事科研,設立研究所,為大學生深造創(chuàng)造條件(《論大學應設各科研究所之理由》)。1917年5月,蔡元培在《新青年》上為東京留學界學術組織丙辰學社研究成果《學藝》做宣傳推薦,并且直言:“觀卷首圖案及適夷君《說學藝》篇,知于提倡科學以外,兼及美術,尤鄙人所歡迎也。”正是看到研究社團可以在教育中可以發(fā)揮更廣泛的作用,蔡元培才在此方面不遺余力的提倡,粗略統(tǒng)計,北京大學1917-1925年間成立的相關社團組織即有近20種,很多組織還定期發(fā)行自己的刊物。如哲學會、音樂會、畫法研究會、教育研究會等都對蔡元培的教育尤其是美育思想起到了重要傳播作用。

三、匯通中西:蔡元培美學思想之影響與反思

美國哲學家、教育家杜威曾說:“以一個校長身份,而能領導大學對一個民族、一個時代、起到轉(zhuǎn)折作用的,除蔡元培外,恐怕找不到第二個人。”以一己之力推動一個時代學術風氣的形成,其難度可想而知,但蔡元培做到了。從清末翰林,到近代教育大家,蔡元培先后五次游學德、法、比各國,漢學、西學之精深皆融于一身。著名史學家、教育家傅斯年說:“蔡先生實在代表兩種偉大的文化,一是中國傳統(tǒng)圣賢之修養(yǎng),一是法蘭西革命中標揭自由平等博愛之理想。此兩種偉大文化,具其一已難,兼?zhèn)溆炔豢捎M。先生歿后,此兩種偉大文化在中國之寄象已亡矣。至于復古之論,歐化之談,皆皮毛渣滓,不足論也。”

西學之益對蔡元培的影響至深至久,使他對中國現(xiàn)代美學的發(fā)生、美育教育的發(fā)展、美學研究樣態(tài)的形成產(chǎn)生了極為深遠的影響,也使中國現(xiàn)代美學在此后幾十年的發(fā)展中依然受益無窮。

其一,蔡元培身處時代大潮之中既能夠深入西方學術殿堂,又能將中國本土文化與西方學術融匯,真正做到入乎其內(nèi)出乎其外。留學生傳播西方美學的人并不少,但是真正把西方的理論消化吸收,并能結合中國本土文化,并充分運用于自身學術建樹或教育之中的可謂鳳毛麟角。如其美育代宗教思想,既是對西方宗教傳統(tǒng)下美育無獨立之地位的反思,更有對中國傳統(tǒng)美學思想中重人文、輕宗教的嫁接,體現(xiàn)了中西匯通之風。

其二,蔡元培開高校美育之先河,為中國的美育研究、審美教育的發(fā)展奠定了堅實的基礎。自古以來中國的琴棋書畫、詩詞歌賦雖有美育之功效,卻并無美育之概念;張之洞、王國維在美育史上進行了寶貴的探索,但美育教育始終未能在大學課堂中普及。真正讓美育在高等教育中開花結果的,蔡元培可謂第一人。其中,德國教育對蔡元培實施高校美育教育發(fā)揮了近乎決定性的影響作用。

其三,蔡元培首開美學研究之風,使“啟蒙之學”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩W院之學”,開啟了中國現(xiàn)代美學研究的學院化道路。蔡元培的留學經(jīng)歷對他認識美學、深研美學意義重大。從第一次留學到最后一次游學時間跨度近20年,蔡元培對美學研究有著極大的熱忱和耐力,在其中更得學術研究之法。蔡元培傳播西方美學,已不再是簡單的拿來主義,他的譯介和傳播完全是建立在中國既有的文化背景之上的。如他在游學期間所著的《康德美學述》,已經(jīng)不再是單純的譯介,不僅重述,同時融入了其對康德美學的評論,有針對性地剖析康德美學的一個重要切面。這對中國現(xiàn)代美學研究是具有突破性意義的,也指引了美學研究的一個重要方向。蔡元培使中國現(xiàn)代美學成為中國近代以來高校研究的重要課題,引領了中國美學及其他學科的研究風氣,開創(chuàng)了現(xiàn)代美學學術化領域的跨越式發(fā)展。

此外,蔡元培對學術研究之風的倡導不僅局限于美學一隅。盡管作為舊式文人的蔡元培,在科舉的道路上一帆風順,步步登高,但他并不熱衷功名利祿,唯對學術情有獨鐘。即使在任教育總長及北大校長期間,蔡元培只醉心于教育、學術,美學史和美學是他的研究重心。正是在蔡元培的影響和推動下,科研成為大學教育的指引方向,不僅引領北大取得飛躍式發(fā)展,也營造了近代以來中國高校的學術研究氛圍。此后,蔡元培首創(chuàng)中國的國家級科研機構中央研究院,同樣以德國大學的民主管理方式促進中國各個研究機構及高校的聯(lián)合研究氛圍,不僅使中央研究院充滿了活力,也使中國近代的高校科學研究煥發(fā)了新的生機。

以上種種成就,不得不說與其多年的留學經(jīng)歷息息相關。蔡元培第一次留學德國萊比錫帶回的是西方文明之源及康德美學思想,遂回國后大力提倡美育,提出世界觀教育以改造國民性,重塑國民精神,并強調(diào)“美育者,孑民在德國受有極深之印象,而愿出全力以提倡之者也”;再訪萊比錫,帶回的是萊比錫的學術精神和更加包容開放的學術態(tài)度,明確了其主要研究方向即美學、美術史,輔以民族學;留學洪堡大學,帶回的是先進的大學教育制度和開放自由的學術理念;幾次到訪德、法、比,考察英、美等先進國家,帶回了西方的富強之法,孕育成中國的學術興國、教育強國之宏愿。

先后五次游學西方,既留學于德意志最優(yōu)秀的大學之一——萊比錫大學,又在漢堡大學得其教育之精髓,還曾有幸與居里夫人、羅素等科研巨匠討教,實乃蔡元培之幸,也是中國教育之幸。其清末翰林、近代教育領路人、大學校長等身份和留學經(jīng)歷的特殊性,使得蔡元培的學術道路與中國傳統(tǒng)文化緊密相連。一生中近20年的時間,一直處于兩種文化的對比、沖撞與融匯、實踐的往復里,西方國家的先進理念激勵著蔡元培不斷產(chǎn)生新的思想,并運用于中國的教育實踐中來。其游學歷程正是西方美學中國化的過程。

蔡元培在中西文化的對比中,更加理智地反思中西文明,也對西方美學的發(fā)展之路進行了較早的探索,取得了卓越的成效。在經(jīng)歷了王國維所開創(chuàng)的啟蒙美學的發(fā)端之后,蔡元培的一系列創(chuàng)舉使得美學美育理念在中國得到了空前的普及和發(fā)展。中國美學從萌芽期進入高速成長期,形成了以高等教育為基礎,中小學美育教育為依托,專門研究團隊為核心的現(xiàn)代美學研究盛況。即使在經(jīng)歷了中國現(xiàn)代美學百年發(fā)展后的今天,不得不承認中國的美學仍走在蔡元培所開創(chuàng)的美學研究之路上,也不得不再次感嘆蔡元培對中國美學影響之至深至遠。

注釋:

① 舒新城:《近代中國留學史》,商務印書館2014年版,第6頁。

(作者系西安思源學院留學生與現(xiàn)代中國研究中心教師)