資本積累與農民工群體的階層認同

徐延輝 袁 蘭

階層認同涉及到個體與群體之間的關系,農民工階層認同是“自我與他者”互構共建的結果,階層意識、階層行為、國家政策以及社會輿論都可能對其產生影響。①姚德薇:《基于社會互構論的農民工階層認同分析》,《社會學評論》,2014(2)。階層認同會顯著影響農民工對基層政府的信任,對集體上訪的參與意愿則有顯著的負向影響。②王進、王優喜:《基于混合模型的農民工階層認同與集體上訪參與意愿研究》,《中南民族大學學報( 人文社會科學版)》,2015(6)。階層認同高低會影響社會成員的態度和努力,進而影響到社會和諧與社會穩定,因此研究農民工群體的階層認同具有重要意義。本文采用經濟社會學視角,分析資本積累和主觀社會經濟地位對農民工群體階層認同的影響。

一、文獻回顧與研究假設

(一)階層認同概念的源起與發展

“認同”最初是心理學關注的話題。埃里克森較早提出了“自我認同”概念,將認同界定為一種持續且一貫的了解,一種熟悉自身、能夠預知個人未來目標的感覺。一旦個人無法確認自己是誰、自己的價值以及生活方向,那就陷入了“認同危機”狀態。①Erikson, Erik. H. Identity and life Cycle. NewYork: Norton, 1959, p.118.社會學主要從個體與群體的關系角度探討認同,強調認同的集體性。泰弗爾認為,具有社會學意義的社會認同是指個體認識到自己屬于特定的社會群體,同時也認識到作為某個群體成員,這個群體對他的意義和價值。②Tajfel, Henri. Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Inter-group Relations (eds), Social Categorization, Social Identity and Social Comparison. London: Academic Press, 1978, p.63.目前與認同相關的議題大多采用社會學視角,相關研究將認同內涵進一步細化,探討身份認同、性別認同、階層認同、文化認同等不同層面的認同對社會經濟和文化發展的意義。本文從社會學意義上探討階層認同,關注客觀地位和主觀評價對階層認同的影響。

階層認同研究起源于馬克思關于“自在階級”和“自為階級”關系的探討。馬克思認為,自在階級是由所處的客觀經濟地位決定的,而自為階級不僅受客觀地位的影響,而且更強調成員對自身所處的階級關系具有明確的主觀認識,這種主觀的認識就是階級意識的起點。③卡爾·馬克思:《哲學的貧困:答蒲魯東先生的“貧困的哲學”》,徐堅譯,北京:人民出版社,1964。根據階層意識的不同起源,階層認同的研究大致可以分為集體性認同和個體性認同兩個方向。④⑤李煒:《中國與韓國社會階層意識的比較研究》,《社會學研究》,2004(5)。

集體性認同取向強調階層認同的群體性特征。湯普森突破馬克思關于階級形成的經濟決定論傳統,把階級意識的形成置于整個歷史關系中去分析,注重文化與制度等因素在工人階級形成過程中的重要作用,認為階級意識體現在傳統習慣、價值體系、思想觀念和組織形式三個方面。⑥湯普森:《英國工人階級的形成》(上),錢乘旦等譯,江蘇:譯林出版社,2001。盧卡奇認為階級意識不是組成階級的單個個人所思想、所感覺的東西的總和;階級意識是一種超越個體的群體性概念,這種群體性的階級意識來源于個體,但又具有個體所不具備的群體屬性。⑦張翼:《中國城市社會階層沖突意識研究》,《中國社會科學》,2005(4)。

個體性認同的研究取向更關注個體的自我感受,強調個體對階層的自我定義和所處階層的感受,認為個體對階層秩序的認知形成于自我與他人的互動中,通過自身的生命歷程和對未來生活的預期產生了不同的心理認同和階層位置評價,這類研究把階層認同看成是一個動態的過程。⑧李飛:《客觀分層與主觀建構:城鎮居民階層認同的影響因素》,《青年研究》,2013(4)。賴特認為,意識的階級特性是指“意識中那些影響個人實際上是如何在一定的階級關系結構中發揮作用的,以及影響這些關系本身的方面”⑨埃里克·歐林·賴特:《后工業社會中的階級:階級分析的比較研究》,陳心想譯,沈陽:遼寧教育出版社,2004,第389頁。。階級意識包括對自身階級的認同、對自身特殊的階級利益的認知、對改變現有秩序可能性的認知三個要素。①吳乃德:《階級認知和階級認同:比較瑞典、美國、臺灣和兩個階級框架》,載許嘉猷著:《階級結構與階級意識比較研究論文集》,臺北:中央研究院歐美研究所,1994,第116頁。劉欣認為,階層/階級意識指的是居于一定社會階層地位的個人對社會不平等狀況及其自身所處的社會經濟地位的主觀意識、評價和感受,階層意識是個體的心理和意識狀態。②劉欣:《相對剝奪地位與階層認知》,《社會學研究》,2002(1)。

綜上,關于階級意識和階層意識的研究經歷了一個從集體層面向個體層面轉變的過程,在宏大敘事式微的情況下,從個體層面研究階層認同逐漸得到認可和發展。階層認同作為階層意識的一個組成部分,反映的是“個人對其自身在階層結構中所處位置的感知”。③Jackman, Mary R. & Robert Jackman. An Interpretation of the Relation Between Objective and Subjective Social Status. American Sociological Review, 1973,38(5):569-582.個體的感知雖然可能存在較強的主觀性,但自我感知仍然是判斷個體階層位置的主要方法之一。本文從個體層面出發,對農民工階層認同的現狀及其影響機制進行探討。

(二)農民工的階層認同

自20世紀80年代以來,伴隨著農民工大量涌入城市,主流社會對農民工群體的稱呼也經歷了一個較大的轉變過程,從最初的“盲流”、“民工”、“打工仔/打工妹”、“外來務工人員”、“新產業工人”到近年來的“新市民”,這些稱呼的變化反映了城市社會對農民工身份認同的轉變。農民工是指從事非農工作、居住在城鎮、戶籍在農村的進城務工人員。農民工群體具有以下特征:從生活方式看,絕大多數的農民工,勞動強度大,勞動時間長,閑暇時間少,生活追求和消費方式是滿足于基本溫飽而非享受;④劉傳江:《農民工生存狀態的邊緣化與市民化》,《人口與計劃生育》,2004(11)。從消費行為看,農民工的消費具有低層次、生存型的消費特征。⑤⑥⑦朱力:《從流動人口的精神文化生活看城市適應》,《河海大學學報(哲學社會科學版)》,2005(9)。梳理農民工的研究成果可以發現,早期的文獻將農民工作為一個整體來研究,這些研究結論對于老一代農民工比較適用,但是,隨著進城務工人員急劇增加和新生代農民工尤其是生于城市長于城市的第二代甚至第三代農民工數量的顯著增加,相關研究開始對農民工進行了細分,研究發現不同時代不同性別的農民工在生活方式和消費理念方面均有較大差別,比如余曉敏和潘毅的研究發現,新生代打工妹希望通過消費方式來淡化自己與城里人的社會差異,在消費領域實現其在生產領域無法實現的“自我轉型”,追求一種更加平等、自由和受人尊重的社會身份,研究發現較高的消費水準對于提升農民工的城市人身份認同具有顯著影響。⑧余曉敏、潘毅:《消費社會與“新生代打工妹”主體性再造》,《社會學研究》,2008(3)。

中國的社會階層研究受到馬克思主義研究影響,關注客觀的社會經濟地位對階層認同的影響,比如陸學藝根據個體擁有的三大資源即經濟資源、組織資源或權力資源、文化資源的占有量,將當代中國社會從高至低共分為十個階層:國家與社會管理者、經理人員、私營企業主、專業技術人員、辦事人員、個體工商戶、商業服務業員工、產業工人、農業勞動者、無業失業和半失業者,這十大階層可以轉化為五大社會等級,社會上層、中上層、中中層、中下層和社會底層,其中個體勞動者、商業服務業人員、工人農民屬于中下層。⑨陸學藝:《當代社會階層報告》,北京:社會科學文獻出版社,2002。農民工位于產業工人和農業勞動者之間,也屬于中下層。李強采用“國際社會經濟地位指數”方法,根據各個職業群體的客觀平均受教育水平和平均收入水平,將教育和收入指標進行國際標準化,形成“國際社會經濟地位指數”,據此研究中國社會結構形成“倒丁字形”結論,其中農民工在倒數第二層,這一層的從業人員主要是由農民轉化而來的農民工、鄉鎮企業工人,這些從業者的社會經濟地位、實際生活水平與農民比較接近。①李強:《“丁字形”的社會結構與“結構緊張”》,《社會學研究》,2005(2)。

如果按照客觀社會經濟地位指標來考察,農民工的社會地位應該處于較低階層,但是,一個群體階層地位的高低既有“他者”即主體之外其他群體的判斷,也包括主體對自身地位的自我評價。那么農民工認為自己的社會地位處于哪個層次?有哪些因素以及通過何種方式影響到農民工群體的階層認同?這是本文要研究的問題。

(三)階層認同影響因素與研究假設

1. 物質資本與階層認同

階層認同研究存在著兩大理論范式:一是物質決定論,突出客觀階層對主觀階層認同的決定性作用,二是在強調物質重要性的同時,關注文化因素對階層認同的影響。②肖日葵、仇立平:《“文化資本”與階層認同》,《國家行政學院學報》,2016(6)。前者被歸為社會階層認同的“結構地位論”,這種研究范式根據客觀地位結構劃分標準又可分為“一元”結構地位理論和“多元”結構地位理論,“一元”結構地位理論把生產資料的占有方式作為劃分階層地位的唯一標準,但隨著中產階層的出現,這種劃分方式被“多元”結構地位的劃分方式所取代。③馮仕政:《中國社會轉型期的階級和分層認同》,載鄭杭生著:《中國人民大學中國社會發展研究報告2009走向更有共識的社會:社會認同的挑戰及其應對》,北京:中國人民大學出版社,2009。桑德斯最早從“結構地位”出發研究階層認同,認為經濟因素是影響階層認同的主要根源,其中職業、教育、收入和住房對個體的階層認同具有正向影響。④Centers, Richard. The psychology of social classes: A study of class consciousness. Princeton: Princeton University Press, 1949.霍奇和特雷曼發展了社會經濟地位指標,建立了一個包括教育、收入、職業等變量在內的社會階層認同影響因素模型,利用該模型所做的研究與桑德斯的結論一致。⑤Hodge, Robert W. & Donald Treiman.Class Identification in the United States.American Journal of Sociology, 1968,73(5):535-547.雷克斯和穆爾在一項關于住房與種族關系的研究中,提出了“住房階級理論”⑥Rex, J. & Moore, R. Race, Community and Conflict. Oxford: Oxford University Press, 1967.,核心觀點是收入和職業決定著人們的住房消費,因此住房也成為劃分階級地位的一個重要標準。⑦Logan John R. & David Moloch. Urban Fortunes: Political Economy of Place. Berkeley, CA: University of California Press, 1987.

隨著我國改革開放的深入和國家住房政策的改變,住房進入消費流通領域,是否擁有住房產權成為衡量物質資本的一個重要指標。⑧⑨趙曄琴、梁翠玲:《融入與區隔:農民工的住房消費與階層認同——基于CGSS 2010的數據分析》,《人口與發展》,2014(2)。張文宏、劉琳的研究顯示,住房與社會分層具有密切關聯,住房是透視社會貧富差距和階層分化的重要視角,住房對階層認同發揮了非常顯著的作用。⑩張文宏、劉琳:《住房問題與階層認同研究》,《江海學刊》,2013(4)。劉精明和李路路的研究表明,在居住空間方面,階層化的趨勢比較明顯,住房狀況對主觀階層認同的形成發揮著重要的作用。①劉精明、李路路:《階層化:居住空間、生活方式、社會交往與階層認同——我國城鎮社會階層化問題的實證研究》,《社會學研究》,2005(3)。趙曄琴和梁翠玲的研究發現,農民工的住房產權歸屬、人均居住面積、人均住房支出對于農民工的階層認同具有正向的影響。②趙曄琴、梁翠玲:《融入與區隔:農民工的住房消費與階層認同——基于CGSS 2010的數據分析》,《人口與發展》,2014(2)。

本文將收入和住房統稱為物質資本,物質資本存量通過個人年收入、家庭年收入、住房所有權三個指標來測量。鑒于客觀經濟地位對主觀階層認同具有重要影響,本文提出如下假設:

假設1:農民工的物質資本越多,其階層認同就越高。

假設1a:個人年收入越高,階層認同感越高。

假設1b:家庭年收入越高,階層認同感越高。

假設1c:擁有住房所有權比沒有所有權的人具有更高的階層認同感。

2. 人力資本與階層認同

一個人的社會地位由很多因素構成。霍奇和特雷曼關于美國階級認同的研究發現,個體的受教育程度以及職業地位對美國民眾的階層認同具有重要影響。③Hodge, Robert W. & Donald Treiman. Class Identification in the United States. American Journal of Sociology, 1968,73(5):535-547.盧福營和張兆曙的研究發現,客觀分層與主觀認同具有一致性,但是內部存在相當大的不一致:在客觀地位處于上層和下層的人群中,二者的主觀階層認同分別呈現出“向下偏移”和“向上偏移”的特征。④盧福營、張兆曙:《客觀地位分層與主觀地位認同》,《中國人口科學》,2006(3)。

人力資本是體現于人自身的知識和技能,包括受教育程度、工作經驗和職業中的管理能力、決策能力等等。由于人力資本是社會分層的一個重要指標,因此本文提出如下研究假設:

假設2:農民工的人力資本越高,其階層認同就越高。假設2a:受教育程度越高,農民工的階層認同越高。假設2b:決策能力越強,農民工階層認同就越高。

3. 社會資本與階層認同

早期關于資本的研究主要關注物質資本和人力資本,20世紀80年代以后,人們開始關注潛藏在社會關系和社會結構中的另一種資本即“社會資本”。布迪厄認為社會資本是實際的或潛在的資源集合體。⑤Bourdieu, P. The Forms of Capital. In John G.Richardson (ed.): Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, CT:Greenwood Press, 1986.科爾曼把社會資本定義為是“個人擁有的社會結構資源”,社會資本具有兩個特征:第一,由構成社會結構的各個要素所組成;第二,為結構內部的個人行動提供便利。⑥Coleman, James. Foundation of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press, 1990, p.302.帕特南認為社會資本包括社會信任、社會規范、社會網絡和社會交往;社會資本通過促進合作來提高社會的效率。⑦羅伯特·D.帕特南:《使民主運轉起來》,王列、賴海蓉譯,南昌:江西人民出版社,2001。林南認為社會資本是一種嵌入于社會結構中的資源,個人通過社會關系網絡可以支配和使用這些資源。⑧林南:《社會資本:關于社會結構與行動的理論》,張磊譯,上海:上海人民出版社,2005。本文主要采用帕特南的社會資本定義,研究社會交往對農民工主觀階層認同的影響。

布勞認為,不同群體是靠社會成員之間一些面對面的交往聯系起來的,位置相同或相近的人,其面對面交往的可能性遠大于位置相距懸殊的人;那些處在同一階層的人們具有相似的生活體驗、價值觀念和態度,這些相近的屬性會促使該階層的個體之間相互交往。①彼特·布勞:《不平等和異質性》,王春光、謝圣贊譯,北京:中國社會科學出版社,1991。申云和賈晉分析了香煙社交對居民階層認同的影響,發現香煙價格與香煙消費支出對居民的階層認同影響存在明顯的差異。②申云、賈晉:《香煙社交、圈子文化與居民社會階層認同》,《經濟學動態》,2017(4)。劉精明和李路路利用討論網和拜年網來考察我國城鎮社會階層化問題,發現社會交往的階層化趨勢在不同網絡中呈現出不同特征,高收入的人在討論網中的階層化趨勢更為明顯。③劉精明、李路路:《階層化:居住空間、生活方式、社會交往與階層認同——我國城鎮社會階層化問題的實證研究》,《社會學研究》,2005(3)。張順和梁芳的研究發現,社會網絡中的地位也能為網絡成員帶來符號性的社會資本,從而提升網絡成員的階層認同。④張順、梁芳:《城市居民網絡精英關聯度與主觀階層地位認同——基于JSNET2014八城市數據的實證分析》,《吉林大學社會科學學報》,2017(5)。趙延東的研究發現,個人的社會網絡關系在下崗職工再就業的過程中具有重要作用。⑤趙延東:《再就業中社會資本:效用與局限》,《社會學研究》,2002(4)。社會交往能力反映了個體支配社會關系的能力,因此本文利用社會交往能力測量農民工的社會資本,并提出如下研究假設:

假設3:農民工的社會交往能力對其階層認同具有正向的影響。

4. 文化資本與階層認同

除了物質資本、人力資本、社會資本之外,文化資本對階層認同的影響也值得探討。廣義的文化包括人們的生活方式,生活方式會對人們的階層認同產生潛移默化的影響,社會成員在日積月累的生活和體驗中產生階層意識,這些生活經歷包括人們的消費方式、平日的休閑娛樂生活以及他們的心理感受等等。⑥湯普森:《英國工人階級的形成》(上),錢乘旦等譯,江蘇:譯林出版社,2001。生活方式會構建出一個人為的區分機制,把具有不同生活方式的人劃分到不同的階層之中;具有相似生活方式的成員容易建立起親密的關系,且形成較為封閉的和穩定的群體。⑦湯普森:《英國工人階級的形成》(下),錢乘旦等譯,江蘇:譯林出版社,2001。

布迪厄指出文化呈現一種分層狀態,休閑活動、服飾穿搭、音樂愛好以及消費習慣等方面的差別往往是社會成員所處社會地位差異的體現,越有優質文化資本的人,其主觀階層認同就越高。⑧劉欣:《階級慣習與品位:布迪厄的階級理論》,《社會學研究》,2003(6)。凡勃倫依據財富、閑暇、勞動和消費方式劃分階級,將有錢、有閑、炫耀性消費和從事非生產性的勞動作為有閑階級的重要特征。⑨索爾斯坦·邦德·凡勃倫:《有閑階級論》,李風華譯,北京:中國人民大學出版社,2017。已有研究發現,非物質性的消費,比如音樂偏好、生活方式、休閑方式等會影響到個人的主觀階層認同。⑩張立云、呂玉霞、王甫昌:《九〇年代的臺灣社會:社會變遷基本調查研究系列(二)》(上),臺北: 中央研究院社會學研究所,2005。肖日葵和仇立平的研究發現,盡管客觀階層地位比文化資本具有更高的解釋力,但藝術修養、高等教育和休閑文化資本對于階層認同仍然具有顯著影響。?肖日葵、仇立平:《“文化資本”與階層認同》,《國家行政學院學報》,2016(6)。由此我們推測,休閑方式作為文化資本的一個維度,對階層認同應該具有一定影響。因此本文提出如下研究假設:

假設4:休閑生活越豐富,農民工的階層認同就越高。

5. 主觀經濟地位與階層認同

除了客觀因素之外,個人的階層認同還會受到主觀因素的影響。班杜拉的三元交互理論指出,個人的行為結果是外部環境、內部心理和行為這三者共謀的產物,這三個因素相互作用,相互影響共同指導個體的行為。①Bandura, A. Human Agency in Social Cognition Theory. American Psychologist, 1989,44(9):1175-1184.階層認同不但受到客觀的社會經濟地位的影響,而且也會受到主觀經濟地位的影響。翁定軍的研究發現,公平感等心理因素會在一定程度上分解來自客觀社會位置的影響,導致人們的階級意識呈現出“碎片化”特征。②翁定軍:《階級或階層意識中的心理因素:公平感和態度傾向》,《社會學研究》,2010(1)。鑒于心理因素對主觀判斷具有重要影響,本文提出如下假設:

假設5:主觀社會經濟地位對農民工階層認同感具有正向影響。

假設6:資本積累通過主觀社會經濟地位對農民工的階層認同產生影響。

二、研究設計

(一)數據來源

本文使用數據來源于2015年“中國綜合社會調查”(簡稱CGSS2015)。該調查是由中國人民大學中國調查與數據中心負責執行。2015年CGSS項目調查覆蓋全國28個省/市/自治區的478村居,共完成有效問卷10968份。本文的研究對象為農民工,經過篩選,符合研究要求的樣本共有1037個。樣本的基本構成情況見下表。

表1 調查樣本概況

續表

(二)變量測量

1. 因變量:階層認同

本研究采用自評方法測量農民工的階層認同,即通過詢問被訪者自己的評價來確定其階層認同。問卷中對于階層認同的測量只有一個問題(A431):“您認為您自己目前在哪個等級上?”答案選項由低到高分為1-10分。本文借鑒中國社會科學院課題組關于城市主觀階層認同研究的分層方法,①中國社會科學院“當代中國人民內部矛盾研究”課題組:《城市人口的階層認同現狀及影響因素》,《中國人口科學》,2004(5)。將答案得分分為1-2分、3-4分、5-6分、7-8分、9-10分五個檔次,依據得分情況,分別重新定義為“下層”、“中下層”、“中層”、“中上層”、“上層”,并且依次重新賦值為1-5分。得分越高,階層的地位認同就越高。

2. 自變量

(1)物質資本

收入和住房是構成物質資本的重要組成部分,本文通過收入和住房來衡量物質資本。鑒于家庭背景對于個人主觀階層認同也會產生重要影響,家庭月收人與個人月收人對個人階級認同的影響存在差異,②胡榮、張義禎:《階層歸屬與地位認定問題研究》,《東南學術》,2005(6)。本文選擇個人年收入(A8a)和家庭年收入(A62)兩個指標測量來測量收入,并在模型中處理為收入對數。住房通過詢問受訪者“是否擁住房所有權”(A121)來測量,把回答為“否”賦值為0,“是”賦值為1。

(2)人力資本

本文選取受教育程度(A7a)、決策能力(A59f、A59g)兩個指標來測量人力資本。受教育程度分為“初中及以下、高中/中專/技校、本科及以上”三個層次,由低到高分別賦值為1-3分。決策能力的測量共有兩個指標:“1.工作中的管理活動;2.能自主決定工作的程度”。答案從低到高分為5個等級,依次賦值1-5分,將兩個問題的得分累加得出決策能力的綜合指標。

(3)社會資本

本文使用社會交往能力來測量社會資本。社會交往能力通過詢問受訪者分別與鄰居、其他朋友進行社交娛樂活動的頻繁程度來測量(A31a、A31b),答案分為“從來不”、“一年1次或更少”、“一年幾次”、“大約一個月1次”、“一個月幾次”、“一周1次到2次”、“幾乎每天”7個等級,依次賦值1-7分,將兩個問題的得分累加得出社交頻率的綜合指標。

(4)文化資本

本文將休閑方式作為文化資本的一個指標。問卷中對文化資本(A30)的測量是通過詢問“在過去一年,您是否經常在休閑時間從事以下活動:1.看電視或看碟;2.出去看電影;3.逛街購物;4.讀書/報紙/雜志;5.參加文化活動;6.與親戚聚會;7.與朋友聚會;8.在家聽音樂;9.參加體育鍛煉;10.現場觀看體育比賽;11.做手工;12.上網”。答案包括“從不”、“一年數次或更少”、“一月數次”、“一周數次”、“每天”,依次分為5個等級并賦值為1-5分,將這12個問題的得分累加得出休閑方式的綜合指標。

3. 中介變量

為了探討客觀社會經濟地位與農民工群體階層認同的關系,本文把主觀社會經濟地位引入模型中。主觀社會經濟地位通過詢問“與同齡人相比,您認為您本人的社會經濟地位是(B1)”來測量,答案包括“較低”、“差不多”、“較高”三個選項,從高到低重新賦值為1-3分。

4. 控制變量

為了全面分析影響農民工階層認同的主要因素,保證研究的準確性,本研究采用多元線性回歸模型進行分析,將性別、年齡、婚姻狀況、宗教信仰以及政治面貌作為控制變量引入模型。

(三)分析方法

本研究選用多元線性回歸模型進行分析。首先用多元線性回歸模型探討性別、年齡、婚姻狀況、政治面貌以及宗教信仰作為控制變量對農民工階層認同的影響,然后研究物質資本、人力資本、社會資本以及文化資本對農民工階層認同的影響。本文認為在資本積累、主觀經濟地位和階層認同之間存在著中介過程,因此將通過依次檢驗回歸系數的方法來判定中介效應是否存在。

三、研究發現

(一)農民工的階層認同水平及其變化趨勢

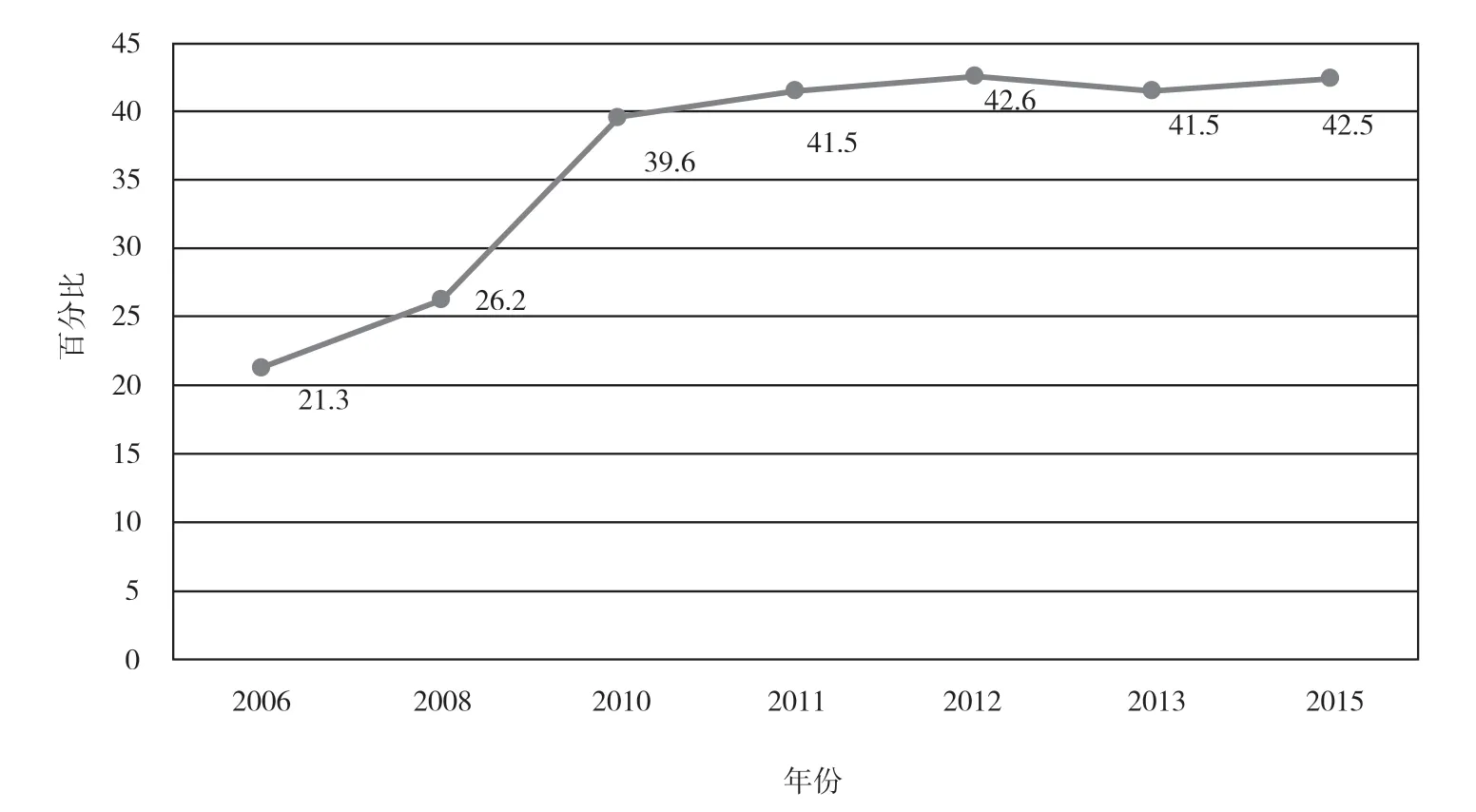

依據客觀經濟地位以及陸學藝先生的分析,農民工的階層地位應該比較低,但是農民工自評地位如何?本文將2006年以來的CGSS調查數據進行整理分析,結果發現農民工自評為“中層”的比例不斷上升,其中從2006年到2008年和2010年,中層的主觀認同比例大幅度提高,隨后處于緩慢上升狀態,到2012年達到最高峰(42.60%),具體變化趨勢見圖1。這個自評結果遠遠高于陸學藝先生的判斷。那么,這個結果與其他國家相比,是高還是低呢?根據日本國際價值事務局1979年在美國、巴西、韓國等13個國家的調查結果,各國公眾認為自己處于中層的比例均在50%-70%之間。①渡邊雅男:《現代日本的階層差別及其固定化》,陸澤軍等譯,北京:中央編譯出版社,1998。相比之下,我國農民工群體自評為“中層”的比例偏低。

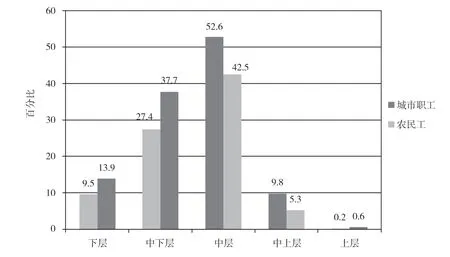

那么,是不是我國居民對自己所屬階層評價普遍較低呢?本文利用CGSS2015數據,對城鄉居民的階層自評進行比較,結果發現與城市職工相比,農民工的“中層”認同比例為42.50%,而城市職工認為自己處于中層的比例為52.60%;認為自己處于“中上層”的農民工和城市職工比例分別為5.3%和9.8%,具體數據見圖2。這說明與城市職工相比,農民工的階層認同也處于較低狀態。

圖1 農民工中層認同的變化趨勢(%)

圖2 城市職工與農民工的階層認同對比(2015 年,%)

(二)農民工階層認同的影響因素分析

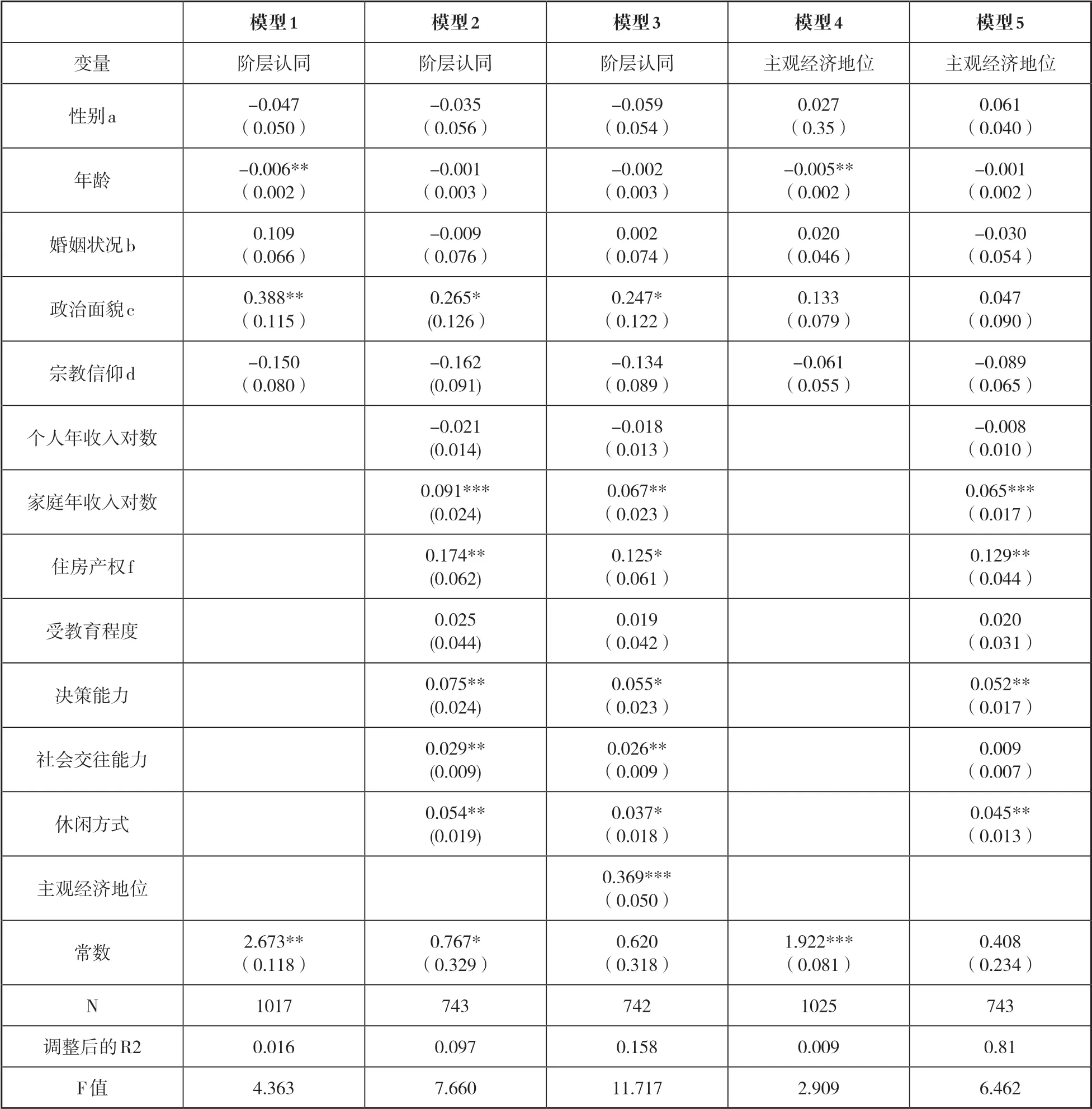

本文從資本積累的視角入手,探討物質資本、人力資本、社會資本以及文化資本對農民工階層認同的影響。表2為物質資本、人力資本、社會資本、文化資本、主觀社會經濟地位和階層認同的回歸分析結果。其中模型1至模型3是以階層認同為因變量建立起來的模型;模型4至模型5是控制變量和自變量與主觀社會經濟地位的回歸模型。

表2 影響農民工階層認同的多元回歸分析

模型1到模型3是以階層認同為因變量建立的多元線性回歸方程,可以看出婚姻狀況和性別在這三個模型中均無統計的顯著性;政治面貌均有統計顯著性,即黨員比非黨員農民工的階層認同更高;年齡只在模型1中具有統計顯著性,且呈現負向的影響,即年齡越大,階層認同越低。在以主觀經濟地位為因變量的模型4和模型5中,性別、婚姻狀況、政治面貌以及宗教信仰均無統計顯著性;年齡只在模型4中具有統計顯著性,且呈現負向的影響,即隨著年齡的增長,農民工的主觀經濟地位越低。

模型2在模型1基礎上加了物質資本、人力資本、社會交往能力、休閑方式,模型的解釋力提高至9.7%。在模型2中,家庭年收入與農民工的階層認同呈現正相關關系,即農民工的家庭年收入越高,其階層認同就越高,假設1b得到驗證;住房產權在模型2中具有統計顯著性,擁有住房所有權比沒有住房所有權的農民工階層認同更高,假設1c得到驗證;個人的年收入在該模型中不具有統計顯著性,故假設1得到部分驗證。在人力資本的兩個維度中,受教育程度在模型2中不具有統計顯著性,但決策能力對農民工的階層認同感具有積極的影響,假設2得到部分驗證。社會交往能力在模型2中具有統計顯著性,即農民工的社交能力越強,其階層認同的程度就越高,假設3得到驗證。休閑方式在模型2中具有統計顯著性,且與農民工群體的階層認同感呈現出正向關系,假設4得到驗證。

模型3在模型2的基礎上加入了主觀經濟地位變量,模型的擬合優度從9.7%提高到15.8%。在模型3中主觀社會經濟地位具有統計顯著性,且與階層認同呈現正相關關系,假設5得到驗證。主觀經濟地位加入模型3之后,家庭年收入、住房產權、決策能力以及休閑方式對階層認同的影響作用變小了,這種現象可能是因為存在中介效應,所以本文通過建立以主觀經濟地位為因變量的回歸模型進行驗證。如模型5所示,家庭年收入、住房產權、決策能力以及休閑方式中具有統計顯著性,并且都與主觀經濟地位呈正向關系,即擁有住房產權、家庭年收入越高、決策能力越強、休閑生活越豐富,農民工對自己的社會經濟地位評價越高。但是模型5中,社會交往對主觀經濟地位沒有統計顯著性,通過Sobel檢驗可以發現,主觀經濟地位對農民工社會交往能力的中介效應并不顯著(z=1.29,p>0.05)。假設6得到部分驗證。

四、結論與討論

本文基于2015年中國綜合社會調查的數據,從資本積累角度探討了農民工階層認同的影響機制,研究發現,住房、家庭收入、決策能力、社會交往能力及休閑方式對農民工階層認同具有顯著影響,其中,住房、家庭年收入、決策能力以及休閑方式通過主觀經濟地位評價影響農民工群體的階層認同。

在物質資本中,家庭年收入和住房所有權對農民工的階層認同具有顯著影響,說明住房和家庭收入對農民工階層認同發揮了重要作用。驗證了“結構地位理論”和“住房階級理論”的結論。住房對階層認同產生影響的根源在于,住房具有剛性需求特征,擁有自己的住房成為生活在城市中的每個人的奮斗目標,住房已經具有地位符號和地位象征的含義。個人收入不具有統計顯著性,可能與農民工的整體收入水平較低有關(在調查的樣本中,農民工的月均總收入只有3250元)。人力資本中只有工作中的決策能力對農民工階層認同有顯著影響。社會資本中的社會交往能力是影響農民工階層認同的一個重要因素,社會交往可以增進人們之間的感情,減少農民工在城市的孤立感和孤獨感。休閑方式對農民工的階層認同呈現正向的影響。雖然農民工一般工作時間長,自由支配的時間少,業余生活比較匱乏,但休閑方式對農民工群體階層認同仍然具有積極影響,說明適度的休閑是各個群體的共同追求。

本研究發現,客觀的資本積累可以通過主觀社會經濟地位對農民工群體的階層認同產生影響,且主觀社會經濟地位對農民工的階層認同具有顯著影響,可見人們并不是客觀世界的囚徒,而是通過選擇社會比較標準來創造自己的主觀世界。①馬磊、劉欣:《中國城市居民的分配公平感》,《社會學研究》,2010(5)。同時,客觀經濟地位對農民工群體階層認同的影響高于主觀社會經濟地位的影響,說明客觀的物質基礎更重要,因此,調整勞動力市場的基本工資水平,擴大保障性住房對農民工群體的開放程度,完善農民工群體的社會保障制度,對提高農民工群體的階層認同具有重要作用。