上海市優質水稻新品種(系)篩選試驗

陳海霞 陸家安 許和水 張維德 朱明芬

摘? 要:為了加快推進上海市新育成的優質水稻品種(系),為新品種的大面積推廣提供科學依據,試驗以秀水134為對照,通過生育期、株高、有效穗、產量以及田間抗病性等綜合性狀的考察,對9個上海地區育成的優質水稻新品種(系)的田間種植表現進行了比較試驗。結果表明:適宜在上海地區進一步擴大示范種植的品種有:申優415、申優26、秋優23、滬粳137、光明粳3號、青角38和金農香粳1267。

關鍵詞:優質水稻新品種(系);篩選;上海市

中圖分類號 S511文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2019)(02-03)-0042-03

中國是世界第一大水稻生產國和消費國,水稻的產量和消費量占全球的30%以上[1]。我國水稻種植面積超過3000萬hm2,總產量超過2億t[2],雖然早已滿足了人們的“米袋子”需求,但是隨著農業供給側結構性改革,人們對優質綠色農產品的需求日益增長。為了加快推進上海市育成的優質水稻新品種,為新品種的大面積推廣提供科學依據[3],筆者于2017年開展了上海市地產優質水稻新品種(系)的田間種植對比試驗,以期篩選出更適宜上海市進一步擴大種植的優良水稻新品種。

1 材料與方法

1.1 試驗材料 參試品種(系)共10個,除對照秀水134以外,其余參試品種(系)均是上海上海市育成的優質水稻新品種(系)。其中,常規粳稻6個,分別為:滬粳137(上海市農業科學院作物栽培研究所)、滬旱61(上海市農業生物基因中心)、青角38(青浦區農業技術推廣中心)、光明粳3號(上海光明種業有限公司)、滬稻14-97(上海市農業科學院作物栽培研究所)、金農香粳1267(金山區農業技術推廣中心)。雜交組合3個,分別為:申優26(上海市農業科學院作物栽培研究所)、申優415(上海市農業科學院/上海光明種業有限公司)、秋優23(閔行區農業技術推廣中心)。對照品種:秀水134(浙江省嘉興市農業科學院)。

1.2 試驗地概況 試驗田設在上海市農業科學院莊行綜合試驗站內,地處E121°22′,N30°53′,海拔高3.2m,土壤質地為青黃土系列溝干泥,土壤肥力中低等。試驗田規則平整、排灌便利,秧田為冬季休閑田,本田前茬為大麥,秸稈全量還田[3]。

1.3 試驗設計 試驗為大區設計,不設重復,1個品種為1個處理,每個品種(系)種植面積1666.8m2,田間隨機排列,不同品種(系)間筑小田埂隔開。所有參試品種(系)于5月16日播種,6月8日移栽,插秧規格為:雜交組合株行距14cm×30cm;常規水稻12cm×30cm。試驗采用小苗機插秧栽培方式。

1.4 田間管理

1.4.1 肥水管理 于水稻移栽后6d(即6月14日)施返青肥,用量為尿素150kg/hm2(N46.4%);6月27日追肥,施復合肥450kg/hm2(N-P2O5–K2O=24:8:10);8月9日追肥,施尿素75kg/hm2。本田總用肥量:(N-P2O5-K2O)=334.5-66-82.5kg/hm2。水稻移栽后淺水勤灌,至返青活棵。分蘗期根據田間水稻生長情況,當群體莖蘗數達到預期穗數的80%左右時開始擱田[4],本試驗于7月10—12日輕擱田;7月22—30日重擱田,至田面變硬,須根稍露為止。抽穗至灌漿期采用濕潤灌溉,干濕交替;收割前7~10d停止灌水。

1.4.2 病蟲草害防治 水稻生長期內根據田間病蟲害實際發生情況及時進行防治,全生育期內對水稻主要病蟲害如稻縱卷葉螟、稻飛虱、螟蟲、水稻紋枯病、稻瘟病和稻曲病進行了防治,總計用藥5次。具體防治對象及用藥種類見表1。試驗期間化學除草2次,人工除草3次。

1.5 調查內容與方法 水稻移栽后5d開始田間定點考查苗情,以后每7d調查1次,調查內容包括:基本苗、動態苗、最高苗,同時觀察和記載返青期、始穗期、齊穗期、成熟期和全生育期。待水稻成熟后收割前,進行田間取樣拷種,每個品種(系)選取有代表性植株5穴帶回室內拷種,主要考查項目有:有效穗、株高、總粒數、實粒數、千粒重等。水稻收割后再分別測量稻谷實際產量及水份含量,最終折算成標準水份(14.5%)產量。

1.6 統計方法 所有試驗數據均在Excel2007和SPSS17.0軟件中進行整理、分析,不同處理間均值比較采用Duncan's多重比較方法。

2 結果與分析

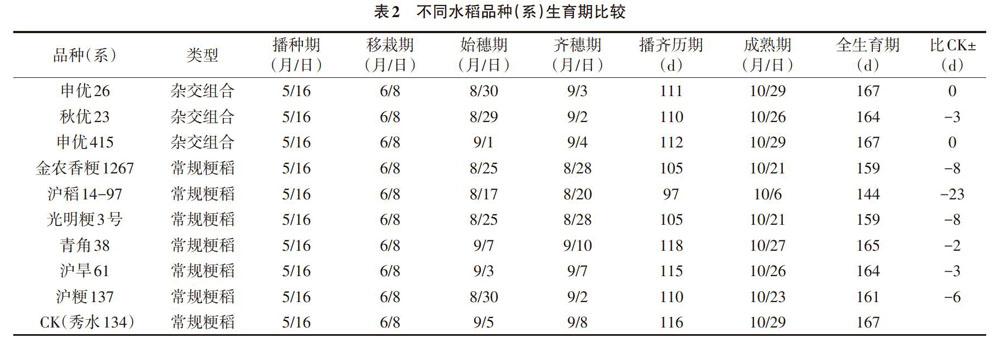

2.1 生育期 9個參試品種(系)全生育期在144~167d(見表2),除了申優26和申優415全生育期較長,為167d,與對照相同,其余品種(系)均短于對照。其中,滬稻14-97生育期表現最短,全生育期144d,比對照短23d;其次是金農香粳1267和光明粳3號,兩者全生育期均為159d,比對照短8d;再次是滬粳137,全生育期161d,比對照短6d;其余幾個稍晚成熟的品種全生育期在164~165d,比對照短2~3d。從播齊歷期來看,除了青角38(118d)高于對照品種以外,其他品種(系)均短于對照。其中,最短的是滬稻14-97,從播種至齊穗歷時97d;其次是金農香粳1267和光明粳3號,播齊歷期105d;再者是秋優23和滬粳137,播齊歷期110d。其余品種(系)播齊歷期在111~118d。

2.2 分蘗消長動態 不同水稻品種(系)從6月16日至8月25日止,其分蘗消長的總體趨勢基本一致,表現為先快后慢,達到高峰苗后慢慢趨于平穩。其中,2個雜交組合申優415和申優26前期分蘗數量增長最快,到7月中旬便達到了最高峰,比其他常規稻提前7d左右;而其余的參試品種(系)多在7月21日前后達到最高苗。8月初隨著烤田措施的實施,田間苗數開始減少,至8月底總苗數穩定在303.0萬~394.5萬/hm2。

2.3 產量 不同品種(系)的產量見表3。由表3可知,3個雜交組合實收產量較高,平均產量在9382.5~10204.5kg/hm2。以申優415產量最高,平均為10204.5kg/hm2,比對照增產22.3%,增產顯著;其次是秋優23,平均產量10098.0kg/hm2,比對照增產21.0%,增產顯著;位列第3位的是申優26,平均產量9382.5kg/hm2,比對照增產12.4%。其余6個常規稻實收產量在7381.5~9261.0kg/hm2,除滬旱61和滬稻14-97的產量低于對照以外,其余品種均高于對照。其中,以滬粳137產量最高,平均產量9261.0kg/hm2,位列第4位,比對照增產11.0%;其次是光明粳3號,平均產量8718.0kg/hm2,位列第5位。

2.4 主要經濟性狀

2.4.1 株高 由表3可知,株高較高的是3個雜交組合,在112.8~113.6cm,高于對照;而其他常規品種的株高在85.6~94.6cm,都低于對照。常規品種中株高較高的是滬旱61,株高94.6cm,與對照相當;其次是光明粳3號,株高93.8cm;再次是滬粳137,為93.4cm;最矮的是滬稻14-97,僅有85.6cm,產量也最低。

2.4.2 有效穗、總粒數及結實率 由表3可知,所有參試品種(系)的有效穗在291.0萬~352.5萬/hm2。其中,高于對照的有滬稻14-97、光明粳3號和滬粳137,分別為336.0萬/hm2、345.0萬/hm2和352.5萬/hm2。各品種(系)每穗總粒數在102.0~206.2粒/穗,其中,3個雜交組合總粒數表現較高,在178.7~206.2粒/穗,均高于對照品種(150.6粒/穗),而其余參試品種的總粒數都低于對照。從結實率來看,各參試品種的結實率在82.0%~90.1%,均高于對照;其中,結實率高于85%的有6個品種,分別是:申優415、申優26、青角38、光明粳3號、金農香粳1267和滬稻14-97(表3)。

2.4.3 千粒重 所有參試品種(系)的千粒重在26.0~28.0g,平均27.1g,均高于對照品種。較重的有:申優415、申優26、秋優23、滬粳137和金農香粳1267,千粒重27.5~28.0g;較輕的是滬旱61,千粒重26.0g;其余品種在26.5~27.0g(表3)。

2.5 抗逆性 由表4可知,所有參試品種(系)田間抗倒性均表現良好,無倒伏情況;未發生水稻條紋葉枯病和稻瘟病,紋枯病大多數品種都表現輕微,其中金農香粳1267、青角38和滬粳137等3個品種表現較輕;稻曲病只有秋優23和青角38這2個品種有極少量發生,其余均未發病。

3 結論

(1)申優415、申優26和秋優23等3個雜交組合的綜合性狀表現較好,株型適中,分蘗力強,成穗率高,穗大粒多,田間病害輕,產量較高,綜合抗性較好,值得大面積推廣種植。但種植過程中,應控制好栽插密度以及后期施肥量,防止氮肥過量引起貪青晚熟,造成倒伏。

(2)滬粳137、光明粳3號、青角38和金農香粳1267等4個常規品種的綜合性狀表現較好,株高和生育期適中,分蘗力較強,穗型較大,抗病性較好,產量均高于對照,適宜在上海地區進一步擴大示范種植。

參考文獻

[1]何超,青先國.湖南省水稻病蟲害綠色防控現狀及發展趨勢[J].雜交水稻,2012,27(1):7-10.

[2]劉艷,孫文濤,雋英華.控水對水稻生長發育及產量的影響[J].江蘇農業科學,2018,46(4):53-55.

[3]陳海霞,李幫學,張維德,等.2015年上海市水稻新品種(系)集中展示試驗[J].現代農業科技,2017(20):33-35.

[4]李長亞,金鑫,楊力,等.鹽城市機插水稻品種示范與篩選[J].大麥與谷類科學,2015(3):58-61.

[5]徐建軍,陸銘昌,金菊花,等.14個水稻新品種在上海市松江區的種植表現[J].中國稻米,2014,20(5):87-89.

(責編:張宏民)