關(guān)于法院判決探望權(quán)糾紛的實(shí)證研究

李 勃,虞成哲,朱佳敏

(1.溫州大學(xué) 法政學(xué)院,浙江 溫州 325000;2.樂清市人民法院,浙江 溫州 325600;3.溫州市吳越社會(huì)工作事務(wù)所,浙江 溫州 325000)

近年來,我國(guó)離婚率不斷攀升。婚姻關(guān)系解除雖然意味著夫妻雙方配偶關(guān)系的消滅,但是父母與子女之間的血緣關(guān)系依舊存在。離婚之后,當(dāng)事人對(duì)未成年子女的撫養(yǎng)和教育問題依舊面臨諸多困境。為保證離異家庭子女與非撫養(yǎng)一方父母之間親權(quán)的實(shí)現(xiàn),2001年4月修訂的《中華人民共和國(guó)婚姻法》正式確立了探望權(quán)制度。這在一定程度上緩解了“非撫養(yǎng)方父母探望親生子女難”的困境,但是婚姻法對(duì)探望權(quán)“輕描淡寫”的規(guī)定,依舊沒能解決太多的問題。

隨著離婚案件不斷增加,法院涉及未成年人探望權(quán)的案件數(shù)量相應(yīng)上漲。為精細(xì)化研究探望權(quán)實(shí)現(xiàn)問題,筆者以“探望權(quán)”為關(guān)鍵詞在中國(guó)文書裁判網(wǎng)上進(jìn)行案件搜索,最終選取181起具代表性案件作為研究樣本,并從這些裁判文書入手,運(yùn)用定量分析、對(duì)比分析、個(gè)案分析等研究方法,提出探望權(quán)相關(guān)規(guī)定在司法實(shí)踐中的適用情況以及適用產(chǎn)生的具體問題,并綜合現(xiàn)階段相關(guān)探望權(quán)理論研究成果,提出對(duì)應(yīng)的規(guī)制手段。

一、我國(guó)“探望權(quán)”具體適用概述

我國(guó)《婚姻法》第三十八條與《婚姻法解釋(一)》第三十二條都有簡(jiǎn)要闡述探望權(quán)的問題,結(jié)合學(xué)理界定與司法實(shí)踐,筆者從享有主體與行使方式兩個(gè)方面對(duì)我國(guó)探望權(quán)的具體適用進(jìn)行概述。

(一)探望權(quán)的享有主體

探望權(quán)的享有主體是指離婚后未直接撫養(yǎng)子女的父親、母親、繼父、繼母、養(yǎng)父、養(yǎng)母,并且僅限于此,未成年的其他近親屬不具有探望權(quán)。我國(guó)探望權(quán)的適用是單向性的,僅為不撫養(yǎng)子女的一方父母享有,即使非撫養(yǎng)方父母探望會(huì)對(duì)子女產(chǎn)生某些不利后果,也無法變更探望權(quán)的主體。

(二)探望權(quán)行使方式

探望權(quán)行使方式在我國(guó)一般有四種類型,包括探望性探望、逗留性探望、帶離性探望以及隨意性探望。探望性探望是指非撫養(yǎng)方到撫養(yǎng)方家中或者約定地點(diǎn)進(jìn)行探望,一般持續(xù)時(shí)間較短。這種情況下,未成年子女并不會(huì)脫離撫養(yǎng)方的監(jiān)護(hù)范圍;逗留性探望是指探望權(quán)主體遵循法院判決的時(shí)間或與撫養(yǎng)方協(xié)商的時(shí)間,將未成年子女帶離撫養(yǎng)方的監(jiān)護(hù)范圍,在約定時(shí)間經(jīng)過后,再將未成年子女送回;帶離性探望是指非撫養(yǎng)方可以 在約定時(shí)間內(nèi)把孩子帶離撫養(yǎng)方住所,但必須在當(dāng)天將孩子送回,與逗留性探望有一定程度的區(qū)別;隨意性探望是指探望權(quán)主體可采取前三種任一探望方式進(jìn)行探望,由當(dāng)事人互相協(xié)商并根據(jù)實(shí)際情況作出選擇。

以上四種探望方式在充分考慮未成年子女年齡、生活習(xí)性、學(xué)習(xí)情況、健康程度等系列因素后進(jìn)行具體的司法實(shí)踐適用,而具體適用的司法實(shí)踐又詳細(xì)記錄在法院的裁判文書之中。欲歸納探望權(quán)具體適用存在的困境并提出對(duì)策,必須從探望權(quán)案例入手。

二、探望權(quán)適用的現(xiàn)狀——以浙江省內(nèi)所有探望權(quán)糾紛類裁判文書為樣本

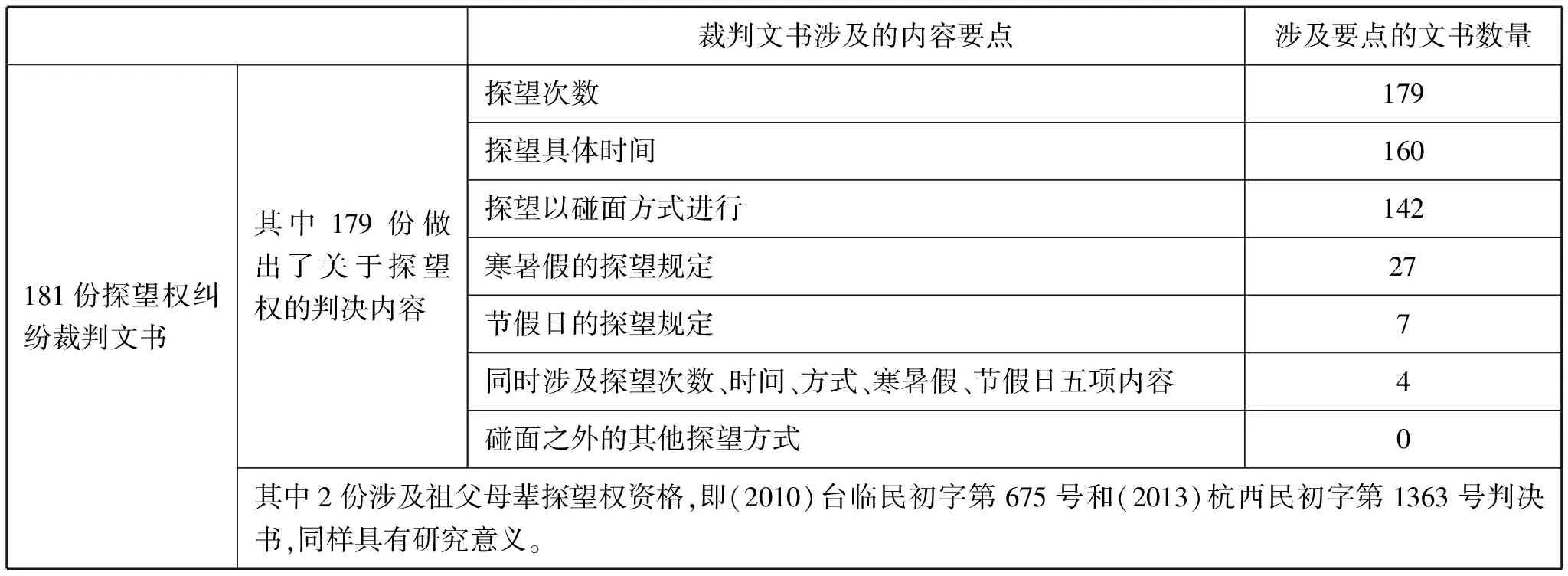

截至2018年6月5日,筆者以“探望權(quán)”為關(guān)鍵詞在中國(guó)裁判文書網(wǎng)上搜索文書。去除部分重復(fù)的文書、部分無關(guān)的文書(例如僅提到探望權(quán)的合同糾紛、撫養(yǎng)權(quán)變更糾紛等)以及部分聯(lián)系不緊密的案件(例如部分案件以離婚類裁判為核心,僅簡(jiǎn)單提及探望權(quán)案件,并沒有太多研究?jī)r(jià)值)等,最終篩選出具又代表性的探望權(quán)糾紛案件181起,并以此作為研究樣本,如表1所示。

(一)基于探望權(quán)糾紛類判決的數(shù)據(jù)整理

表1 探望權(quán)糾紛案件數(shù)據(jù)分析

*資料來源:研究者整理。

(二)基于探望權(quán)糾紛類判決的數(shù)據(jù)分析

在181份探望權(quán)糾紛裁判文書中,179份文書規(guī)定了關(guān)于父母探望權(quán)的具體內(nèi)容;剩余2份雖以沒有法律依據(jù)為由駁回當(dāng)事人請(qǐng)求,但其案件涉及祖父母輩探望權(quán)資格,具有研究意義。

其中,160份文書規(guī)定了探望時(shí)間(即探望日期);142份文書規(guī)定了探望權(quán)實(shí)施以“碰面”方式進(jìn)行;判決內(nèi)容涵蓋寒暑假探望規(guī)定的僅有27份,涵蓋節(jié)假日探望規(guī)定的僅7份;判決同時(shí)涉及探望次數(shù)、時(shí)間、方式、寒暑假、節(jié)假日五項(xiàng)內(nèi)容的文書共4份;樣本文書并沒有規(guī)定碰面以外的其他探望方式;此外,有2份涉及第三人探望權(quán)的文書值得關(guān)注,雖然均被駁回請(qǐng)求。

總體而言,目前我國(guó)探望權(quán)實(shí)踐與實(shí)現(xiàn)過程仍舊屬于一種較“粗糙的過程”,裁判文書只是簡(jiǎn)單對(duì)“探望權(quán)”方式、次數(shù)等作出規(guī)定,并不會(huì)綜合考慮各項(xiàng)因素并體系化、科學(xué)化地作出細(xì)致化規(guī)定。無論是探望權(quán)實(shí)現(xiàn)的方式,還是探望權(quán)關(guān)于寒暑假節(jié)的具體規(guī)定,抑或探望權(quán)的享受主體都沒有得到充分體現(xiàn)。

三、以現(xiàn)狀著手歸納探望權(quán)適用困境

由上文可知,探望權(quán)在司法實(shí)踐層面的適用情況并不樂觀。為此,本文主要從探望方式過于簡(jiǎn)略機(jī)械、探望時(shí)間忽視以及權(quán)利主體范圍過窄三個(gè)方面對(duì)探望權(quán)適用困境進(jìn)行闡釋。

(一)探望方式過于簡(jiǎn)略與機(jī)械

1.探望方式過于簡(jiǎn)略

在181份探望權(quán)糾紛裁判文書中,160份文書規(guī)定了探望時(shí)間,142份文書規(guī)定了探望權(quán)實(shí)施以“碰面”方式進(jìn)行。除此之外,涉及其他因素規(guī)定(例如:寒暑假節(jié)、網(wǎng)絡(luò)方式)的文書寥寥無幾。總體而言,拋開離婚類裁判文書提到探望權(quán)利與協(xié)助義務(wù)的只言片語(yǔ)不說,哪怕是探望權(quán)類糾紛的裁判文書,其規(guī)定也是相當(dāng)簡(jiǎn)略。這為義務(wù)方阻撓權(quán)利方探望孩子或者權(quán)利方以各種方式不合理探望孩子預(yù)設(shè)了借口,因?yàn)橹灰裱袥Q內(nèi)容關(guān)于次數(shù)的要求,探望持續(xù)的時(shí)間或者探望方式都是義務(wù)方或權(quán)利方可以“自由裁量”“自己定義”的行為。無論是義務(wù)方“阻撓”,還是權(quán)利方“不合理探望”,判決文書對(duì)探望權(quán)執(zhí)行內(nèi)容不清不楚的表述,極易引起當(dāng)事人之間新的糾紛(例如探望權(quán)執(zhí)行糾紛)。來來回回的爭(zhēng)論,往往使未成人成為最大的受害者。在案號(hào)為(2016)浙0382民初6509號(hào)的裁判文書中,義務(wù)方以各種借口阻擾權(quán)利方看望孩子,權(quán)利方為此以探望權(quán)遭受侵犯為由將義務(wù)方告上法庭。絕大多數(shù)的離婚訴訟具有破壞性,離婚后,義務(wù)方對(duì)權(quán)利方實(shí)質(zhì)上依舊存在抗拒心理,同時(shí)并不情愿權(quán)利方探望孩子。而法院判決草草規(guī)定探望權(quán)的內(nèi)容,勢(shì)必要冒巨大風(fēng)險(xiǎn)。一份詳細(xì)、優(yōu)質(zhì)、符合雙方當(dāng)事人實(shí)際情況的探望權(quán)實(shí)現(xiàn)方式的判決內(nèi)容設(shè)定,既可以減少離婚父母雙方在探望權(quán)上的爭(zhēng)執(zhí),也可以有效減少之后的探望權(quán)糾紛訴訟,節(jié)省司法資源。

2.探望方式過于機(jī)械

根據(jù)表1所述,樣本裁判文書涉及的具體探望權(quán)行使方式往往局限于碰面交流方式。雖然面對(duì)面的交流方式具有不可替代性與重要性,但隨著現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展與社會(huì)變遷,探望僅以見面方式進(jìn)行實(shí)在太過單一、機(jī)械,同時(shí)存在弊端。據(jù)調(diào)查顯示,2005—2010年浙江省人口遷入率為16.32%,遷出率為2.6%,凈遷移率為13.72%。無論是遷入率、遷出率還是凈遷移率,浙江人口流動(dòng)的程度正在不斷加深。權(quán)利方完全存在異地工作的可能,如果按照判決內(nèi)容僅僅局限于碰面交流方式,外出工作父母的探望權(quán)又該如何保障?此為其一;其二,搭建好未成年子女與離婚后非撫養(yǎng)方父母之間的橋梁,僅憑借每個(gè)月簡(jiǎn)單碰面是完全不夠的。未成年人總有特別需要與父母進(jìn)行會(huì)談、交流的時(shí)刻,而父母同樣希望可以在某些特定時(shí)間與自己的孩子進(jìn)行溝通。現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展為探望權(quán)行使的方式提供了更好的可能與更優(yōu)的方案,只是探望權(quán)案件審判與判決內(nèi)容的陳舊思維讓現(xiàn)階段非撫養(yǎng)父母探望未成人的方式顯得單一、機(jī)械罷了。

(二)對(duì)寒暑假節(jié)特殊情況的未特殊規(guī)定

樣本案件判決內(nèi)容并未涉及探望權(quán)在寒暑假節(jié)的變通行使方式,而這是探望權(quán)具體落實(shí)的又一困境。通常情況下,樣本案件的判決會(huì)規(guī)定一個(gè)月內(nèi)周末兩次的探望次數(shù),即平均每四個(gè)星期,非撫養(yǎng)方父母可以選擇其中兩個(gè)星期對(duì)孩子進(jìn)行探望,這是符合未成年學(xué)生作息規(guī)律的,也充分保證了孩子對(duì)父母的情感需求。但當(dāng)寒暑假節(jié)來臨時(shí),這樣的平衡關(guān)系又會(huì)被打破。未成年人擁有更多的休息時(shí)間,他們同樣需要非撫養(yǎng)父母更多的陪伴。若是節(jié)假日,非撫養(yǎng)父母通常情況下同樣擁有休息時(shí)間,同樣擁有與孩子多交往的需求。樣本案件并未認(rèn)識(shí)到寒暑假節(jié)的特殊之處,以致忽視寒暑假節(jié)應(yīng)有變通行使之義,從而難以滿足未成人與權(quán)利方的需求。此為其一;其二,法院判決內(nèi)容對(duì)寒暑假節(jié)因素的忽視,又會(huì)衍生出人文傳統(tǒng)層面的弊病。部分節(jié)假日在我國(guó)都有其特殊含義,中國(guó)人自古以來就重視端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)、清明節(jié)等假節(jié)。雖說這類節(jié)假日歷時(shí)較短,但其背后蘊(yùn)含的“家”“根”文化是刻印在中國(guó)人靈魂之中的。非撫養(yǎng)父母和未成年子女同樣擁有在傳統(tǒng)假節(jié)里享受團(tuán)圓、祭祖等傳統(tǒng)文化方式的需求,這是假節(jié)日的意義所在,而法院對(duì)探望權(quán)案件的判決顯然沒有考慮到這一點(diǎn)。

(三)探望權(quán)享受主體范圍過窄

通過案例研究,筆者發(fā)現(xiàn)對(duì)大多數(shù)探望權(quán)案例的審判工作都圍繞父母與子女的關(guān)系展開,這在實(shí)際上會(huì)存在遺漏第三人權(quán)利以及對(duì)未成子女利益造成損害的可能。隨著大量農(nóng)村人口進(jìn)城務(wù)工,部分家庭的未成年子女由其祖父母或其外祖父母撫養(yǎng)長(zhǎng)大,這就是所謂的“隔代家庭”。據(jù)調(diào)研顯示,2010年全國(guó)隔代家庭數(shù)量相比2000年增加了260多萬戶。[1]未成年子女由祖父母輩撫養(yǎng)長(zhǎng)大,祖父母或外祖父母與未成年人之間同樣存在相互探望的感情需求,此為其一;其二,實(shí)施計(jì)劃生育以來,我國(guó)家庭人員構(gòu)造逐漸形成“4+2+1”格局。[2]在這種情況下,祖父母輩老人很可能只有唯一的孫子女,這樣的情感需求會(huì)表現(xiàn)得更加強(qiáng)烈;其三,我國(guó)自古就有家庭美滿、幸福團(tuán)圓的傳統(tǒng)觀念,哪怕父母離婚,孩子與祖父母或外祖父母的血緣關(guān)系依舊還在,祖父母或外祖父母同樣需要與孫子女偶爾團(tuán)聚。雖說2015年《全國(guó)民事審判工作會(huì)議紀(jì)要》明確表明保護(hù)祖父母輩對(duì)孫子女的探望權(quán)利,但在司法實(shí)踐中,祖父母輩的探望權(quán)仍然遭到忽視。

除了祖父母輩,養(yǎng)父母、非父母監(jiān)護(hù)人等同樣存在對(duì)未成年人的探望需求,而當(dāng)前探望權(quán)主體的范圍依舊過于保守、狹窄。

四、排除困境的有益探索:從方式、特殊時(shí)間與主體而言

基于上述困境,本文緊緊圍繞探望方式、特殊時(shí)間與權(quán)利享受主體方面進(jìn)行有益探索。筆者始終要強(qiáng)調(diào)的是,無論是相關(guān)人的權(quán)利意識(shí)還是法院的訴訟全程,凡是涉及探望權(quán)的方方面面都應(yīng)時(shí)刻思慮“未成年人”利益的關(guān)鍵因素,思慮以方式、時(shí)間與主體方面的現(xiàn)有困境與規(guī)制對(duì)策。

(一)探望方式拓展:線下+線上

傳統(tǒng)探望權(quán)的實(shí)現(xiàn)方式依賴“碰面”完成,這樣一種單一的探望方式幾乎成為了所有相關(guān)案件的唯一權(quán)利實(shí)現(xiàn)手段。然而,這樣的“唯一手段”實(shí)在難以滿足非撫養(yǎng)方與子女之間更多的情感交流,何況多方位、深層次的精神需求。換言之,隨著精神文化產(chǎn)業(yè)的日漸豐富,傳統(tǒng)探望權(quán)的實(shí)現(xiàn)方式已經(jīng)相當(dāng)陳舊。現(xiàn)如今,絕大多數(shù)父母會(huì)在休息之余陪伴孩子一同觀看比賽、欣賞電影、戶外觀光等進(jìn)行系列文娛活動(dòng),這是社會(huì)發(fā)展與人們精神需求不斷提高的結(jié)果,也是我們?cè)谔酵麢?quán)實(shí)現(xiàn)具體方式上值得高度重視的事實(shí)。如果,對(duì)于探望權(quán)方式的實(shí)現(xiàn)還依舊或僅僅停留在碰面的“唯一”方式上,那完全是屬于漠視未成年人利益的行為。因此,筆者建議,“線下”方式的擴(kuò)展應(yīng)有一同參加文娛活動(dòng)之義。此為“線下”;從“線上”路徑而言,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,通訊技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已經(jīng)得到了相當(dāng)程度的普及。在條件允許的范圍內(nèi),電話溝通、短息、微信、app應(yīng)用等信息化的方式同樣可以作為探望權(quán)實(shí)現(xiàn)方式的重要補(bǔ)充手段,甚至是主要手段。以此同時(shí),這在一定程度上很好地解決了部分“探望為難”的特殊情況,例如:外地務(wù)工的非撫養(yǎng)方父母。

社會(huì)發(fā)展勢(shì)必提出了對(duì)于探望權(quán)實(shí)現(xiàn)的更多途徑與更優(yōu)方法,如果將過去碰面的方式是為第一階段的話,那么第二階段就是“線下”或“線上”各自層面的不斷豐富。而筆者的方案是第三階段,即在“線下”或“線上”各自豐富的基礎(chǔ)上,綜合運(yùn)用到探望權(quán)實(shí)現(xiàn)的具體方式上,即“線下”+“線上”的模式。

(二)法院細(xì)化判決中對(duì)寒暑假和節(jié)假日的規(guī)定

澳大利亞《家族法》規(guī)定在能夠?qū)崿F(xiàn)子女最大利益且具有合理實(shí)行的可能性時(shí),法院一般首先考慮平等分配養(yǎng)育時(shí)間。[3]雖說澳大利亞平等分配養(yǎng)育時(shí)間的做法并不完全符合我國(guó)具體實(shí)際,但是其基于兒童利益最大化而選擇平等分配養(yǎng)育時(shí)間是具有參考意義的,即在分配離婚父母陪伴未成年人子女時(shí)間的問題上,盡可能得達(dá)到雙方陪伴時(shí)間的平衡,至少兩者不能存在極端差距。從未成年人利益層面而言,探望權(quán)是為了彌補(bǔ)未成年人感情缺失而設(shè)立的。在具可行性情況下,讓父母雙方陪伴子女時(shí)間趨向均等在最大程度上還原了離婚前父母親情的狀態(tài),這需要從心理學(xué)意義進(jìn)行解釋。父母親情包含父愛與母愛兩種類型,父愛與母愛無論從情感表述還是在具體方式上都有很大的不同。一般的家庭子女會(huì)有父母同時(shí)陪伴,可以同時(shí)收獲父愛與母愛。但是,離婚的家庭很容易形成未成年人與父親或母親長(zhǎng)時(shí)間的交流而缺少另一種親情的愛護(hù),或者父愛與母愛比例極端的情況。筆者認(rèn)為,探望權(quán)應(yīng)當(dāng)作出平時(shí)周末與寒暑假節(jié)的區(qū)分,在寒暑假節(jié)適當(dāng)增加非撫養(yǎng)方的探望次數(shù)與探望時(shí)間。針對(duì)一些具有特殊意義假節(jié)探望,應(yīng)當(dāng)采取稍微偏向保護(hù)的方式,即在未成年人與非撫養(yǎng)方情愿的情形下,優(yōu)先保護(hù)非撫養(yǎng)方的陪伴與探望權(quán)。

(三)擴(kuò)大探望權(quán)的主體范圍

感情的產(chǎn)生不僅跟先天血緣、基因等因素相關(guān),且與后天感情培養(yǎng)存在聯(lián)系。這當(dāng)然包括祖父母輩與未成年人之間的感情(無論先天因素還是后天交流,祖父輩與孫子女間在通常情況下都會(huì)有感情存在),同時(shí)也包括其他的“第三人”,如養(yǎng)父母、非父母監(jiān)護(hù)人等。他們與未成年人有后天感情培養(yǎng)的過程,雙方都具有相互探望的需求。因此,當(dāng)涉及探望權(quán)主體范圍的時(shí)候,筆者認(rèn)為只有逐步擴(kuò)大探望權(quán)主體資格的范圍,才是從“孩子利益最大化”視角解決問題的根本,否則最終犧牲的都是無辜未成人的利益。此為其一。

其二,雖說《全國(guó)民事審判工作會(huì)議紀(jì)要》中有關(guān)于支持祖父母輩探望權(quán)的規(guī)定,但筆者在對(duì)浙江省內(nèi)相關(guān)案例進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析時(shí),發(fā)現(xiàn)了這一規(guī)定極低的實(shí)踐適用性,這從筆者在中國(guó)裁判文書網(wǎng)上并沒有找到浙江省內(nèi)確認(rèn)祖父母輩探望權(quán)的判例是可以預(yù)見的。空有權(quán)利,卻沒有行使權(quán)利行為的發(fā)生,這是對(duì)探望權(quán)設(shè)定本身的嘲諷。一方面,祖父母輩對(duì)探望權(quán)的認(rèn)知并不充分;另一方面,“探望權(quán)”案件處置缺乏對(duì)祖父母輩、養(yǎng)父母等第三人探望需求的考慮,盡管這是第三人與未成年人共同的需求。《法國(guó)民法典》賦予家事法官在特殊情形下同意第三人進(jìn)行探視的權(quán)利,無論該人是否為未成年人的親屬。[4]筆者認(rèn)為,在涉及未成人探望權(quán)的案件處理中,我們同樣需要賦予法官更多的自由裁量權(quán),因?yàn)樯婕拔闯赡耆说陌讣哂幸环N公益屬性。

五、結(jié)語(yǔ)

無論是相關(guān)人的權(quán)利意識(shí)還是法院的訴訟全程,凡是涉及探望權(quán)的方方面面都應(yīng)時(shí)刻思考未成年人利益的關(guān)鍵因素,包括思考究竟對(duì)探望方式、探望時(shí)間作出怎樣的裁判規(guī)定才是最符合未成年人利益的。在調(diào)研探望權(quán)裁判文書的過程中,筆者同樣思考是否可以從“孩子利益”與“公益”的角度,適當(dāng)賦予審判法官主動(dòng)介入調(diào)查、主動(dòng)提及權(quán)利等方面的“自由裁量”,而這是需要綜合很多因素考慮的,例如我國(guó)現(xiàn)有訴訟制度、此方法適用的可行性,限于本文篇幅,筆者另文闡述。