民國時期云南錫產業鏈結構及其演進研究

通過史料探索云南錫產業鏈的四維結構及其演化路徑,就其低端鎖定原因進行審視,旨在為現代產業鏈研究提供歷史視角和鏡鑒,同時為資源型地區產業升級和治理提供決策參考。研究表明,后發國家產業鏈的早期培育是在“自發動力+外部誘致+政府推動”這種復合動力模式的基礎上,經過傳統網絡擴張、新技術植入和新鏈核形成三個階段漸次構建的,但由于制度約束、金融環境不靖、知識溢出受限以及海外市場勢力屏蔽等原因,導致云南大錫產業長期被鎖定于低端。

近年來,國家不斷加大對有色金屬行業供給側結構性改革的力度,通過關停并轉等方式,淘汰落后產能,提高供給體系質量,并通過前后向一體化、側向一體化等舉措推進產業鏈整合,以提高行業競爭力和定價權。事實上,有色金屬行業的產業升級問題并非當代所獨有,近代云南錫產業也曾長期面臨著類似的問題,但由于制度約束、金融環境不靖、知識溢出受限以及海外市場勢力屏蔽等原因,云南錫產業長期被鎖定于低端。

云南個舊錫的開發最早可追溯至漢朝。隨著清末蒙自開關和滇越鐵路的開通,民國時期云南錫產業開始突破傳統手工業技術和生產方式,向現代冶金業演進,并逐步形成了相對完整的產業鏈,“每年輸出量,至少均在五千九百公噸以上……居世界產錫區之第五位,并占中國礦產之首席地位”[1](P309),是當時對外貿易中少數具有國際競爭力的商品之一。

云南錫產業得到彼時以來國內經濟界和學界高度關注。袁丕濟等學者對個舊錫業開展了較深入的研究,留下了涵蓋地質、交通、礦工、生產技術、交通運輸、貿易等方面的寶貴資料,并就滇錫的產業升級提出了較為全面、客觀的建議,如技術引進、產品升級、交通發展、營銷網絡建設、金融支持等。中華人民共和國成立以來,學界對滇錫開展了多視角的研究,但基本上未突破民國學者的研究范疇。

概言之,民國以來關于滇錫產業的研究初步體現了產業鏈的思想,但對后發外生型國家產業鏈早期的形成路徑、驅動因素、鏈核企業與其他企業之間的治理、產業鏈治理中的政府角色和作用等問題仍缺乏系統總結和理論提升。基于此,本文通過探索和審視民國滇錫產業鏈的演化歷程,旨在為現代產業鏈研究提供歷史視角和鏡鑒,同時為資源型地區產業升級和治理提供決策參考。

一、民國時期云南錫生產概況

民國時期,滇錫產業主要涵蓋采礦、洗礦、冶煉、銷售等環節。

與銅礦不同,滇錫的開采向來不禁商民,“蒙個紳爐采煉者多……及江西、湖南、四川各客籍自行籌借資本開辦,或砂丁數人與出銀錢油米之供頭拼顆采辦亦時有”[2](P2-3)。彼時,個舊錫號眾多,據《個舊市志》記載,1946年個舊縣城較大的私人錫號有恒裕、順成號、成勛號、中華昌、群福號、明利豐、良寶泰、恒興利、東升恒、寶興礦、九合祥等49家。除此以外,還有個舊錫務公司、云南煉錫公司以及云南礦業公司、云南錫礦工程處等官商合辦公司。

就礦區分布而言,以個舊城為中心,可以分為上八廠、中八廠、下八廠、外八廠以及新八廠。其中,黃茅山、松子坪、長沖、野豬塘、堂子凹、礦王山、曬魚壩、白泥塘等處稱為上八廠,均在縣城東南;蜂子硐、頭抬坡、二臺坡、三臺坡、上竹林、中竹林、下竹林、蛤蟆井等處稱為下八廠,均在縣城南;耗子廠、梅家沖、銀洞、灣子、花札口、天生塘、小城門硐、坪子等處稱為中八廠,均在縣城東南;上濛子、下濛子、白石巖沖、黑明槽、黃泥洞、老鉛坡、良山、上鎮口等處稱為外八廠,在縣城東南;大沖、石了口、老寨坪、前山、后山、老熊洞沖、美女山、濫泥灣等處稱為新八廠,均在縣城南。①此外,還有53處新開設之廠區。關于礦區之面積,云南省建設廳駐個舊辦事處1937—1938年共測得個舊—蒙自礦區圖幅畝積2263800公畝②。此外,馬拉格等礦區并未注冊,因此,礦區總面積應超過此數。

過去,個舊開采礦產又叫“辦尖子”。一個礦區往往有一個或數個“尖子”。至于民國時期個舊錫礦區具體有多少“尖子”,由于統計時間和口徑的不同,不同史料中的統計數據不一。清宣統三年(1909),據臨安府個舊廳的調查,個舊礦區僅私立的廠尖“大小不下一千二百余家”[2](P3)。據蘇汝江《云南個舊錫業調查》記載,1933年和1934年個舊共有廠尖2341戶和4180戶③。據此,可以管窺民國時期云南錫礦開采的盛況。此外,據《個舊市志》記載,1950年,個舊尚有錫礦廠尖2808個[3](P309)。

在礦區,商民開采錫礦主要有土法和新法兩種。土法主要包括硐尖,即“打硐開采石中礦脈”;草尖,“即就地面開采次生礦床或者浮漏地面之原生礦床”[4](P23);沖塃尖,即“就礦山低洼之處,口一貯水池,俟雨水一至,將礦山表面為風雨所剝蝕之礦砂,沖聚于蓄水池中,于是及工人取而淘洗之,即得礦砂”[5](P79)。個舊采錫,新法較晚。“民國十年以后,(云南錫務公司)始在馬拉革山中打直井一口,架設電絞車,開口平巷”[6](P18),并架設空中索道將所采之塃運往洗塃廠,該礦可視為個舊新法采礦之始。

關于洗選礦之方法,土法“可分為沖塃、洗塃、抖塃三種”[5](P80),其“利用礦物比重之不同,加水,將錫石與廢石、泥漿及其他伴生礦物,在洗槽上逐漸分開”[4](P32)。新法與舊法原理相同,“礦砂經過各種大小之格子篩,再經威夫烈洗床、迪斯特洗床等洗選,最終可得百分之二十五之富集物(凈砂),然后再經土法洗選,始付冶煉”[4](P24)。

與采礦、洗礦相似,個舊煉錫也是“土洋并處”。土法皆以大爐煉錫,其爐為磚、耐火磚所砌,設有風箱、出錫孔、砂池,“大爐一般24小時熔煉一爐,可煉硔砂約1500公斤,產粗錫750~800公斤,實收率70%”[3](P361),唯成色不一。個舊錫爐眾多,1936年個舊共有爐號53戶[3](P307-308),“最大者為云南煉錫公司、個舊錫務公司、寶豐、隆云、泰昌、寶慶、良美及裕豐享等”[4](P51),而云南煉錫公司以及此后云南錫業公司則建有反射爐以煉制符合國際標準的高純度錫。

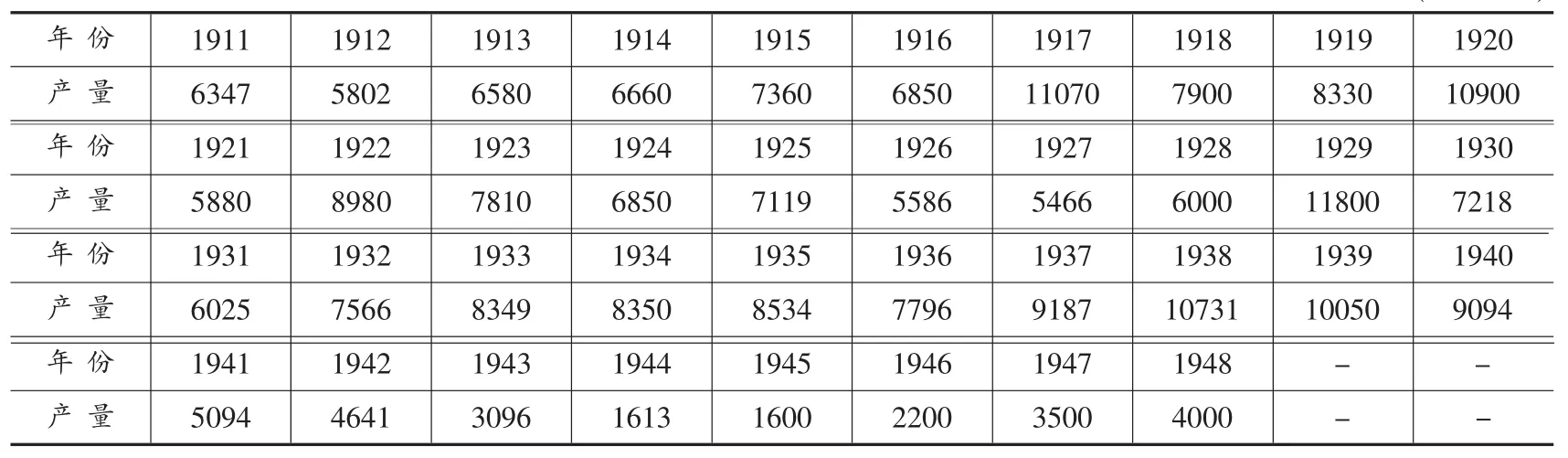

正常年份,民國時期云南每年所產錫不低6000噸(見表1),“除當地為制造花瓶燭臺碟盤等器皿消費小量外,余均悉數運出云南”,經碧色寨—海防—香港或倫敦一線,“外銷英、美、德、法諸國……或至上海分銷我國各地,供制紙箔、錫器之需”。[4](P52)在定價方面,個舊錫參照倫敦五金交易所的掛牌價,并減去中間商的加工費、利潤和運輸費即可得個舊市面之錫價。

表1 1911—1948年間云南個舊錫產量(單位:噸)

總體而言,民國時期個舊錫業呈現出以下特征:一是產業分工趨向于專業化,即開采、煉制和銷售環節開始分離;二是我國錫業礦區集中度較高,但生產較為分散;三是云南錫業是典型的勞動密集型產業,機械化程度較低,技術水平不高,與國際差距較大;四是云南錫的對外依存度較高,其生產極易受到外商需求和世界經濟形勢的影響,加之小生產者對經濟信息反應遲鈍的疊加效應,放大了年度的生產波動。

即便如此,民國時期云南錫業并沒有完全淪為發達國家的原料產地和初級產品生產基地,反而在傳統生產方式和社會網絡的基礎上,通過現代生產方式和“事業集合”的引入,羽化出了具有現代意義的產業鏈。

二、民國時期云南錫產業鏈的四維解構

“所謂產業鏈,是指在一種最終產品的生產加工過程中,從最初的礦產資源或原料一直到最終產品到達消費者手中所包含的各個環節構成的整個的縱向鏈條”[7](P25-30),是“按照一定的生產關系和空間分布特征,聯結成的具有價值增值功能的網鏈式企業戰略聯盟”[8](P56-60)。產業鏈具有跨產業、跨時空和多主體的特征,包含著“點和點”“點和線”“線和線”“鏈和鏈”的四重關系,并進而衍生出了供應鏈、企業鏈、空間鏈和價值鏈四維架構[9](P36-43)。據此,本文對民國時期云南錫業產業鏈進行四維解構。

(一)空間鏈分析

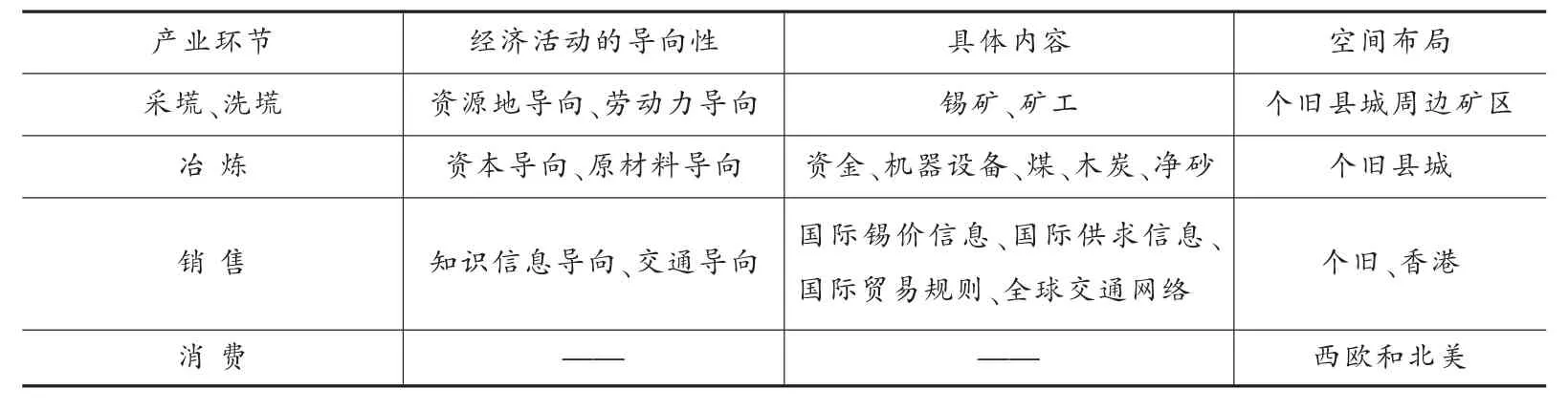

一條完整的產業鏈,“其各環節的資源、勞動力、技術、資本、信息和知識的密集程度存在一定的差異性,因而各環節基于其優先偏好驅動,往往分布在不同的地區和地點”[10](P106-107),因此,各環節具有一定的空間指向性,并根據其優先偏好選擇相應的空間布局。民國時期,云南錫業不同環節的空間導向性比較明顯,具體如表2所示。

表2 民國時期云南錫產業鏈的空間導向性

“對于資源型產業而言,其生產和加工對象是自然資源,資源物耗成本在產品成本結構中占據主體地位,而且這些資源往往體積笨重不利于運輸,為了降低生產成本和運輸成本,相關企業在選址過程中會盡量考慮靠近自然資源富集的地區”[11](P32)。個舊“錫山北起白沙沖,沖門口,南迄于田心,斗母閣而入紅河之峽谷,東接蒙自盆地,而限于個舊迄卡房一帶之盲谷”[12](P115)。民國時期,個舊錫礦廠尖多分布于此區域,具體而言在城南15~35里之間,平均距離22.2里。其中,馬拉格作為云南錫業公司的重要廠礦,產量頗大,距離個舊縣城不過15里左右;而卡房礦區和竹林山礦區則稍遠,分別位于城南30里和35里處。

個舊縣城一直是云南錫業加工中心、錫砂/錫交易中心和起運點,具體表現如下:(1)如上所述,個舊縣城接近礦區,冶煉設備俱全,上下河溝沿線分布著大量的爐號,以便于生產取水;在設備方面,除了土法煉制的爐子以外,云南錫業公司還擁有現代反射爐;(2)個舊縣城是云南錫的交易中心,“個舊純錫之交易均在車站附近之聚會所,又名行情樓或錫庫舉行……約自民國二十三年以來錫庫僅作存錫之用,不復作交易所矣。純錫之交易皆由私人接洽……消費稅局在錫庫設有標準磅秤,錫交易后由該局派員主持過稱,然后按重量作價,再從價征稅”[4](P65);(3)個舊是錫的起運點,其不僅處于“個舊—碧色寨—石屏”鐵路的起點,同時更重要的是城內設有富滇新銀行,其推出的“跟單押匯”業務,極大地促進了云南錫的外運。

在云南錫業的空間分布中,香港是其再加工中心和轉運中心,“一方面因為輸出國外之錫需在香港與馬來錫摻冶,一方面因為香港系由滇至滬航運必經之地”[1](P313),香港錫商由此獲得了大量的空間租金。后雖云南煉錫公司和云南錫業公司的標準錫和精錫可以直銷歐美,但是由于其產量較低,故無法撼動香港再加工中心的地位。

在銷售方面,英國、美國是云南錫的主要輸出地。第二次世界大戰爆發前,英國是滇錫的最大買家;第二次世界大戰開始后,則主要依賴于美國市場。

在交通方面,云南錫業主要通過如下方式聯結:(1)在礦山和個舊城之間主要靠5條古道連接,即老廠古道(15公里)、龍樹腳古道(長30公里)、瓦房沖古道(20公里)、馬拉格古道(8公里)、牛屎坡古道(42.5公里)。此外,錫業公司馬拉格錫礦所采原礦“全由架空索道,自馬拉格井老銀山運送至個舊選礦廠洗選,索道長二萬二千八百尺,以地形關系分為兩段運輸。第一段有馬拉格之老銀山,長約一萬九千余尺,以運輸能力較大,每日僅開車十六小時;第二段由老陰山至個舊選礦廠,索長三千七百五十尺”[13](P516)。(2)在個舊和香港之間的交通鏈主要有三段構成,即個舊—碧色寨—海防—香港。“運輸純錫皆以個舊為起點,先由個碧鐵路將錫運至蒙自之碧色寨,約需六七個小時……碧色寨亦有法屬滇越鐵路之車站,故錫即在此轉由滇越鐵路經河口運至安南(今越南)之海防,大約需一日至二日之譜。自海防至香港,改由船運,英法輪船公司均可,需時在四日左右”[1](P313)。(3)從海防、香港至倫敦的運輸則完全依賴于海運,此處不再贅述。

(二)企業鏈分析

企業鏈是產業鏈的載體和具體實現形式,是指同一個產業鏈中不同環節所有企業的“線”型鏈接,處理的是產業鏈中如何“連點成線”的關鍵問題,它可以分為企業和企業、企業和消費者、企業和政府三者之間的鏈接。[9](P36-43)簡言之,企業鏈是企業之間包括相同環節企業之間和不同環節、不同類型企業之間的鏈接。

民國時期,“個舊市商,可分為三種:曰爐戶,煉錫采礦者屬之;曰炭戶,運木炭以供爐戶之用者屬之;曰客戶,專以販錫為業者也”[14](P18)。“爐之小者,不設香港分號,則就地售賣。在個收錫者,由廣東、云南錫商,均設分號于香港”[1](P318)。作為個舊錫的轉運中心和再加工中心,香港還有大量中間商,“此中居間者最多:(1)駐港滇商,直接廣人經紀,議定價目,此其居間者一;(2)廣人經紀,再直接錫店,此其居間者二;(3)錫店買錫,加以制煉,直接洋行經紀,此其居間者三;(4)洋行經紀,再直接香港坐地洋行,此其居間者四;(5)香港坐地洋行,再直接紐約倫敦洋行,此其居間者五”。[5](P86)

據此,可將個舊錫產業鏈企業分為四類:廠商、爐戶、炭戶、中間商。此外,還有為個舊爐戶和中間商提供資金支持的金融結構,如富滇新銀行,以及為個舊錫務公司和云南煉錫公司等提供現代采礦設備的洋行。

云南錫業企業間的鏈接主要有超經濟網絡、經濟網絡和復合網絡三種方式:(1)超經濟網絡鏈接,主要是基于《個舊辦礦條規》所開展的合作。“前清光緒十六年所訂之辦礦條規……為爐戶所公訂……按此專為規定供頭與上前人砂丁之關系而設……豈設廳以來,官權漸盛……廠規遂成具文;故不復定供頭與供頭之關系,而專以節制砂丁上前人為事歟?”[14](P48)可見,在錫業內部,一開始就形成了以行會為基礎的網絡鏈接。同時,隨著錫出口在云南對外貿易中的作用日益重要,政府的稅收和產業政策對個舊錫業的影響越來越大,在一定程度上推動了特殊政治經濟環境下以云南錫業現代產業鏈的形成和升級。(2)經濟網絡鏈接,這種合作主要存在于炭戶與爐戶、廠商與爐戶、爐戶與中間商、中間商與最終消費者之間。1933年,隨著云南煉錫公司成功煉制出精錫,某些爐戶開始委托煉錫公司對粗錫進行冶煉,于是煉錫公司在與炭戶、廠商之間建立關系的同時,也建立了與煉戶之間的經濟聯系。(3)金融機構(尤其是富滇新銀行)與錫的生產、運銷企業之間的關系更為復雜,是一種復合網絡。一方面,存在著較為密切的經濟聯系,富滇新銀行為爐戶、中間商提供融資和跟單押匯服務,中間商所換外匯也需要存入富滇新銀行;另一方面,1940年出臺“大錫統制”政策之后,富滇新銀行還承擔著錫“統購統銷”政策執行的角色。

綜上,錫業企業間的鏈接滲透著政治因素,在市場勢力較弱的民國,政府或行會的存在某種程度上對沖了市場發育滯后的負面影響,降低了交易成本和運行成本,具有一定的合理性。但是,政府利益的持續擴張也對企業的經營產生負面影響,特別是1939年滇錫統制后,由于資源委員會對錫的收購價格過低,很多爐戶和商號出現了較嚴重的經濟困難。

(三)供應鏈分析

“由于整個資源型產業集群是基于自然資源的勘探、開發和利用而發展起來的,在集群內部的各個企業之間僅存在以自然資源為原材料的簡單供應關系,缺乏與其他產業部門和服務機構間多樣性的合作和聯系”[11](P40)。民國時期,云南錫產業鏈經歷了三種演進模式,即線性模式(1912—1933)、簡單復合模式(1933—1940)、復合模式(1940—1946)。1946年之后,由于國內政治環境的巨變,云南錫產業處于崩潰狀態,故不在本文的研究范疇之內。

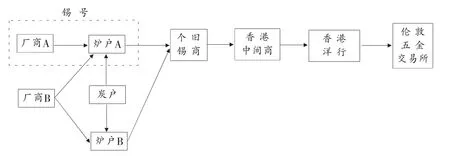

圖1 1912—1933年云南錫供應鏈示意圖④

1912—1933年,云南錫供應鏈呈線性模式(如圖1所示),廠商B將開采、洗選的錫礦石,銷售給爐戶B(包括個舊錫務公司)。同時,有些爐戶(爐戶A)也辦有自己的廠尖(廠商A),實現了采、洗、煉生產的一體化;炭戶為爐戶和錫號供應煉制所需的炭。個舊生產的錫錠(粗錫)需要經過本地錫商運至香港售予中間商,尤其是粵商錫店“實操滇錫放洋之樞紐,其職務有三:曰劃一成色,曰改裝,曰外銷。粵錫店也有兩種,一有外國代理,直接運往外國者,一無外國代理,化煉改裝后,就駐港洋商間接售賣出洋者”[1](P313)。廠商A、廠商B和爐戶A、爐戶B并無實質性區別,故該模式是一種典型的線型模式。

1933年,云南煉錫公司引進了先進技術和國際煉錫大師亞遲迪克,成功煉制出了符合國際標準的錫(純度達到99.5%以上),可以直銷倫敦。由于新技術、新產品、新鏈核企業的出現,使得個舊錫產業的供應鏈變得更趨復雜(如圖2所示),一方面,個舊大錫可以直銷倫敦五金交易所,“至一九三五年底,直接輸至倫敦及利物浦之錫占總產量百分之六四,輸自紐約者占百分之一五”[1](第三輯·上,P313);另一方面,爐戶在原來供應鏈的基礎上,也與煉錫公司產生關系,即將粗錫售與或委托云南煉錫公司進行深加工。由于該模式具備了后來復合模式的基本特征,但是略顯簡單,可以將之稱為簡單復合模式。

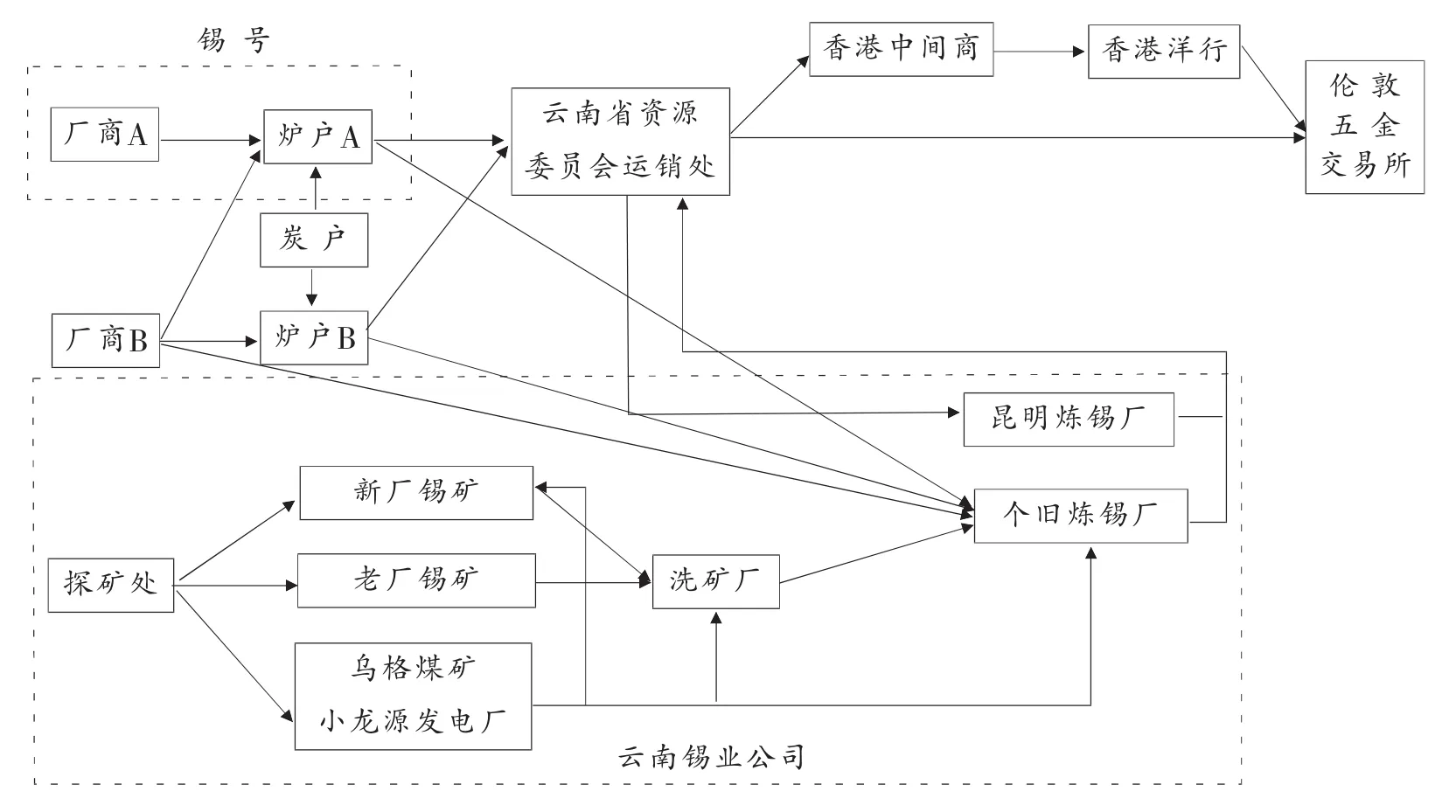

1940年前后,云南錫產業環境發生了巨變,一方面,國民政府宣布錫“統制”,由云南省資源委員會負責大錫的“運銷”;另一方面,在個舊錫務公司、云南煉錫公司的基礎上,成立了云南錫業股份有限公司(簡稱云南錫業公司),該公司通過兼并、劃撥、新建,不斷縱向延伸產業鏈,建立了較為完整的內部產業鏈(如圖3所示)。受此影響,個舊錫的產業鏈再次發生調整,一方面,爐戶和廠商仍保持著傳統上與錫業公司的供應關系,即供應凈砂和粗錫。同時,某些錫戶直接將所煉制的錫售于云南省資源委員會運銷處,由其統購統銷。昆明煉錫廠誕生的背景較為特殊,其主要是煉制云南省資源委員會在個舊的粗錫,降低戰爭的潛在影響,而并非產業擴散的結果。值得一提的是,此時的“運銷處”雖然保留了政府的稱謂,但確為一個單獨的鏈環,其通過壓低收購價格、緩慢調整錫價等策略積累了大量的財富,并在一定程度上影響著云南大錫的漲落。

圖3 1940—1946年云南錫供應鏈示意圖⑥

(四)價值鏈分析

產業鏈是鏈環逐級累加的有機統一體,某一鏈環的累加是對上一環節追加勞動投入、資金投入、技術投入以及獲取附加價值的過程[10](P106-107),是一種以收益遞增為特征的縱向產業內分工和以比較優勢為特征的橫向產業間分工為主導且相互交織的產業組織形式[15](P40-41)。

價值鏈分析涵蓋企業內部價值鏈分析、產業價值鏈分析和競爭對手價值鏈分析。企業內部價值鏈分析要求把從原材料到最終消費者的活動分解為戰略上相關聯的部分,以解釋成本變動性態并識別企業差異化優勢的源泉,包括內部成本分析和內部差異價值分析。基于上述認知,民國學者(如蘇汝江、袁丕濟等人)雖無價值鏈理論的陳述,但其對云南錫的調查已具有了現代價值鏈的理論自覺,其資料也是開展錫產業價值鏈分析的重要基礎。

袁丕濟等《云南之錫業》中,對云南個舊錫業的生產成本和價格有了較為詳細的調查,其分析是基于如下幾個假設:(1)大錫生產包括開采、洗選和冶煉三個環節,是一個連續的過程;(2)土法和新法的成本是有差別的,因此必須分別統計;(3)土法和新法生產的錫成色是確定的,礦砂的錫含量是不變的,因而其原料的投入比例關系也是確定的。

民國時期,云南個舊既有新法,又有土法,還有兩者均采用的個舊錫業公司,鑒于此,袁丕濟等對之進行了調查,根據調查數據并基于上述假設,得出云南錫的土法生產成本如表3所示。

綜上,云南錫的產業價值鏈呈現出以下幾個特征:(1)在企業價值鏈中,土法成本最低,云南煉錫公司的成本最高;在售價方面,云南煉錫公司的利潤率最高,為73.1%,高于土法的50.2%;值得注意的是,1938年個舊錫務公司基本上不盈利,主要原因是在新法洗選后,還需人工經土法洗選,導致成本過高。(2)在錫的生產成本中,原材料占比較大,冶煉費用占比較低。對于以土法為主的云南大錫來說,對資源的依賴性較強,固定資產投入意愿較低,深加工能力不足,在某種程度上陷入了 “資源魔咒”。(3)土法生產的錫由于需要在香港再加工,使得香港的中間商每噸獲得約331.06元的利潤,相當于生產商利潤的38.3%,可謂獲利甚豐;摻煉費相當于個舊錫價的1/3左右,在價值鏈中的占比較高。

表3 1938年個舊每長噸錫生產成本 單位:法幣

三、民國時期云南錫產業鏈的演進路徑

基于跨區或跨界整合的視角,產業鏈演化路徑通常沿循“規模經濟—專業化經濟—模塊化經濟—網絡化經濟”[8](P56-60)。內生型產業鏈的演進路徑一般為“群鏈拓展+銷售網絡”“龍頭企業+合作創新”“內外互動+品牌提升”;而外生型集群產業鏈的演進路徑則表現為“群鏈內化+消化吸收”—“本國市場+二次創新”—“功能拓展+自有品牌”。[16](P61)

上述認知是對市場經濟中產業鏈升級規律的探索,其前提假設是政府對經濟活動的理性介入和中立,而這對民國時期云南大錫的發展確是難以實現的。民國時期,云南錫產業鏈的演進主要受制于政府政策和技術約束,其中,政府政策對產業鏈演進的影響較大。在其作用下,云南錫產業鏈演進經歷了三個階段:

第一階段是傳統網絡擴張階段。在此階段,政府出于增加稅收和國際貿易平衡的需要,有意開放個舊錫礦的開采和冶煉,積極采取措施推動其對外貿易和海外市場開拓,通過香港建立國際貿易網絡,但卻不重視技術的革新和現代企業制度的引入。

第二階段是新技術植入階段。隨著海外市場的拓展,個舊錫商和政府逐步意識到產品標準化的重要性,開始積極引入西方的技術和人才,推進標準錫和精錫的冶煉。此階段的標志性成果,是政府直接投資的云南煉錫公司成立和1933年標準錫試煉成功。此后,云南煉錫公司開始介入傳統產業網絡和技術網絡,使得原來的直線型產業鏈逐漸向復合型轉變。

第三階段是新鏈核的形成。民國時期,國外企業逐步實施縱向一體化。受此影響,云南錫業公司也實施了一體化戰略,建立了較為完備的內部產業鏈。云南錫業公司不僅向社會購置凈砂,同時也代為冶煉,在某種程度上成為新的鏈核企業和價值鏈的治理者。

四、云南錫全球產業鏈低端鎖定及其原因

民國時期,云南錫產業構建了初步的、要素較完備的產業鏈體系。整體上來看,雖不如國內其他產業那樣依附于西方,但是其處于產業鏈的低端也是不爭的事實。

首先,就其技術而言,彼時的云南錫業雖然已經開啟了現代冶煉工藝,但新法產量低,設備完全源于國外,占主導地位的仍是土法采、洗、煉;其次,彼時的云南錫雖然產量可觀,但是深加工不足,不僅標準錫和精錫的產量不高、占比較低,而且錫產成品的規模極為有限;最后,云南錫產業鏈中商業資本的話語權較強,云南錫商和廠商的定價權喪失,獲利有限。

地方和中央政府出于自身利益的考慮,雖不斷投資于云南錫產業的技術改良和組織革新,但是其仍被長期鎖定于價值鏈的低端,其主要原因有以下幾點:

一是制度約束。民國時期,云南錫發展面臨的制度約束主要緣于以下三點:(1)產權不清。“一切礦業法規,既未實施,礦區糾紛,亦層出不窮,遂致普通法律,有時不能適用”[1](第三輯·下,P543),“甚而至于廠家各購槍械,遇有爭執,即以武力相向,結果上任大公司行賄賂,敗訴者多至破產,勝訴者亦以行賄而受損,而當地軍事首領及行政領袖即以賄賂之多少,斷其曲直”[17](P9)。(2)內銷路徑不通。大錫“消費亦不在少數。其用途以制造器皿及錫箔為最主要,其次為接合劑之焊錫等。錫箔之用途以冥鏹為大宗……按國內是項消費每年約在三千噸以上”[18](P323)。然而,政府為了推動錫出口,嚴禁個舊大錫內銷。缺乏國內市場支持的云南錫,不僅無法依托國內市場發展出強大的市場勢力,亦無助于錫產業鏈的擴展和深化。(3)稅種繁多,稅賦沉重,具體包括海關正稅、海關附稅、消費稅、水災賑捐、礦山道路捐、新公路捐、團捐、廠會捐、商教捐、商會捐、會館捐、茶捐、礦抽、毛印費等。經測算,1936年平均稅負為9.41%,1938年為8.27%。[4](第三卷,P32)

二是金融環境不靖。民國時,法國東方匯理銀行基本控制了云南的外匯,導致滇幣幣值不穩,嚴重影響了錫出口和產業鏈的拓展。雖然為保障利權,富滇銀行推出了跟單押匯業務,且比東方匯理銀行于錫商更為優惠,但富滇銀行“力量既屬薄弱,而私家銀行又付闕如。故商人實業者……不得不求助于外國之中法實業銀行,及東方匯理銀行,將所出之錫,押匯至港,甘受外人之重利盤剝”[5](P90)。

三是知識溢出禁錮。作為傳統的礦區,個舊在開采中積累了豐富的采煉經驗和知識,再加上其孤懸邊疆,遠離現代化水平較高的東部地區,故“逐漸形成了一個相對封閉而穩定的關系網絡,與域外企業缺乏交流,無法獲得區域之外的知識與技術擴散,導致技術升級路徑被‘鎖定’,喪失創新動力”[19](P78-85),它“可能在一定階段內帶來人均產量的增加,但仍然有著固定的生產可能性邊界,邊界報酬也在長期趨于遞減”[20](P77-89)。民國時期,云南錫業在繆云臺的帶領下曾取得了某些技術的進步,但此后基本處于停滯狀態。

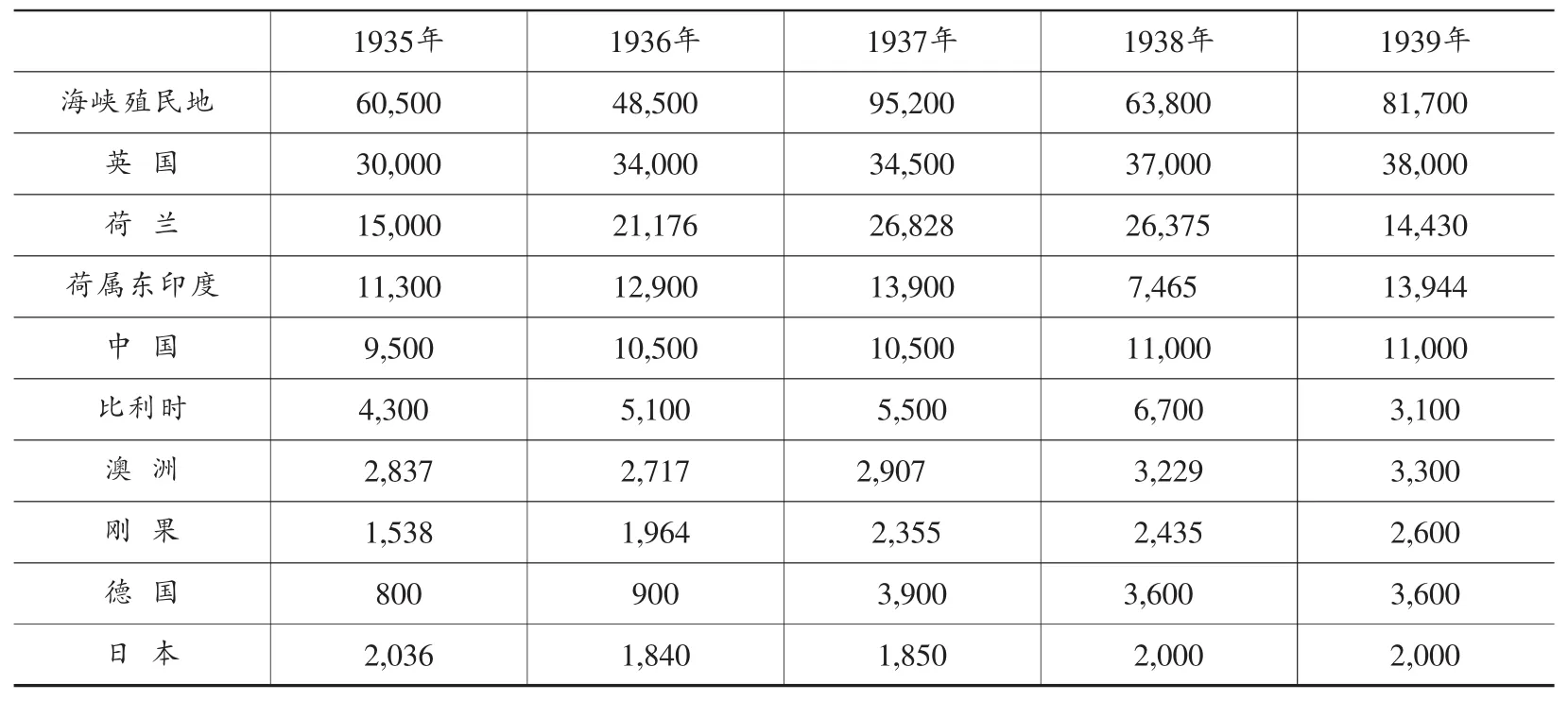

四是海外強大市場勢力的屏蔽效應。民國時期,云南錫雖然產量位居世界前列,但在國際市場上卻處于不利的地位。海外市場勢力中首推英國,“世界錫礦業半數以上受英國資本控制,包括馬來、尼幾里亞、泰緬及澳洲;世界煉錫業半數以上在英國領土”[1](第三輯·上,P506)(見表4),再加上“航運保險業務發達,故倫敦久為世界錫市場。至紐約則為消費者市場,新加坡則為生產者市場”[1](第三輯·上,P515),這些市場勢力對云南錫形成了屏蔽效應,阻撓了其國際市場的拓展和資本的積累,相關產業的固定投資更加乏力。

表4 1935—1939世界主要產錫國產量表 單位:英噸

五、結 語

綜上,民國時期,云南錫在向現代產業鏈升級歷程中,在“自發動力+外部誘致+政府推動”這種復合動力模式的基礎上,經過傳統網絡擴張、新技術植入和新鏈核形成三個階段而初步實現。然而,由于本土市場發育不足,本土市場的支撐作用較為有限,制度供給不足,產業政策和金融政策缺失,外部誘致的強度明顯大于政府推動和自發動力,這直接導致了民國時期云南錫產業的脆弱性,高端產品不足,外貿市場受制于外人,最終走向了“資源魔咒”和“低端鎖定”。此外,產業鏈內部,鏈核企業知識外溢效應較弱,在一定程度上抑制了產業鏈的升級。

鑒于此,當前我國的有色金屬行業的產業鏈升級必須充分發掘自身資源,建構多元動力組合模式。一方面,充分發揮企業自身的積極性和創造性,立足本土市場,瞄準世界前沿技術,加大研發投入,提升技術水準,建設具有技術優勢和規模優勢的鏈核企業,并強化與上下游企業的技術和信息合作,打造技術合作和戰略協調平臺,提升產業的國際競爭力;另一方面,從國家角度來說,必須加大制度供給,不斷完善知識產權制度,探索科研機構和企業之間深度合作機制,優化金融、外貿、稅收制度環境,降低經營成本和市場交易成本,助力產業鏈結構升級。

注釋:

①參見楊秉禮《個舊錫務之改進與云南金融之調整》,載于《實業部月刊》,1936年第四期,第78頁。

②數據來源:《駐個辦事處兩周年行政紀實概要(附表)》,載于云南省檔案館、云南省經濟研究所《云南近代礦業資料選編(1890—1949)》第三輯(下),第548頁。

③參見蘇汝江《云南個舊錫業調查》,第19-21頁,另前后差別較大之原因,在于民國二十二年的調查并未將買塃尖列入。

④(1)個舊錫務公司既有礦山,又有煉爐,與錫號經營模式相似,故不再單列;(2)該圖與現實情況有所出入,如個舊錫務公司和某些錫號并不經過個舊錫商而直接將錫售予香港中間商;同時其與廠戶之間不僅有中間品的供應關系,同時還有代煉業務。

⑤在爐戶和云南煉錫公司的供應鏈中,存在兩種情況。一種是爐戶將粗錫售與云南煉錫公司,由其直接加工和銷售;另一種類則是委托云南錫煉公司提純,爐戶支付加工費后,由其運回銷售。本圖只反映了第一種情況。

⑥1940年6月,法國關閉滇越鐵路;10月末中國宣布封鎖滇越邊境。此后大錫經滇緬公路、由仰光出海;1943年,由于日本封鎖了滇緬公路,云南大錫出口斷絕,此情況在圖中沒有反映,特此說明。