一曲有死神伴唱的田園牧歌

姚宇虎

尼古拉·普桑(1594 —1665)被譽為最偉大的學院派大師。他的《甚至阿卡迪亞亦有我在》既是歐洲豐厚的藝術土壤里結出的碩果,同時它也打上了17世紀精神的烙印。笛卡爾建立在懷疑之上的理性之思,在普桑這兒卻變成了抒情詩般的淺吟——關乎個體內在性的美學之思

一

16世紀后期,歐洲藝術界彌漫著濃濃的悲觀情緒。人們認為像米開朗基羅、拉斐爾、提香和達·芬奇那樣的天才,已經把藝術推向了最高峰。似乎在他們手中所有藝術難題都被解決了。曾經難倒拜占庭的素描問題,早在中世紀就已經被天才喬托解決了。威尼斯的藝術家們早已把色彩發揮到了堪稱完美的境地。到了文藝復興時期,那些不斷涌現出來的一個個杰出的大師們又博采各家之長,并在他們的作品里融會貫通。于是后輩們開始懷疑:“到底藝術這座礦藏是不是早已被前人挖盡了,是否還有點邊邊角角留給后來的藝術家們去開墾?”

然而先前的大師們,又以自己不斷追求卓越的精神為后來者做了榜樣。萊昂納多說:“只有一個笨拙的學生才不能超越他的老師。”米開朗琪羅也叫大家去欣賞一個藝術家的“隨想曲”(caprices)和“創意曲”(inventions),而不是沉浸在自己的輝煌里沾沾自喜。因而17世紀的年輕后生們有理由相信他們能夠在藝術上“開疆擴土”。于是一大批人走上了力求出新的道路,他們把自己的作品弄得不太像大師們的作品,他們會說:“大師們的作品的確完美,但是人們也有看厭煩的一天,我們所要創造的是與大師們不一樣的作品,它保準能讓你們眼前一亮!”

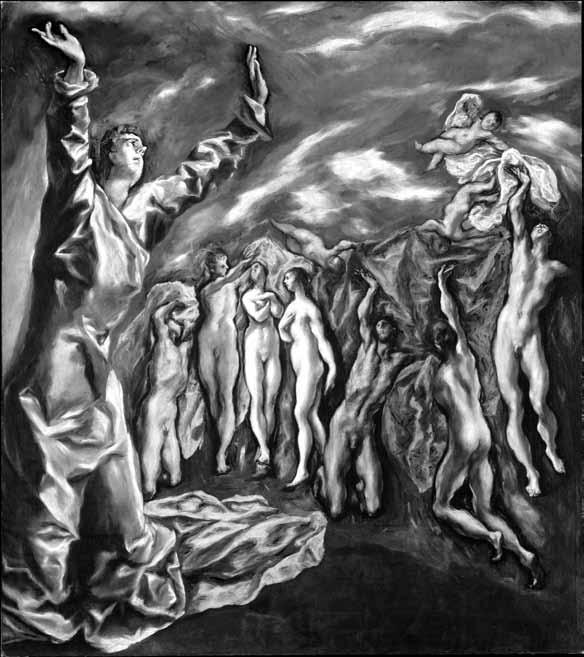

這批不斷在形式上和題材上求變的藝術家們,走上了一條離經叛道的路,很多年輕的后生們搞出了許多離奇古怪的作品。但從另外一方面來看,這種離經叛道也為藝術領域開拓了一些園地。他們之中也不乏優秀之作,如費代羅里科·祖卡羅(Federico﹒Zuccaro)設計的《臉型窗戶》(1592年)。帕爾米賈尼洛(Parmigianino)的《長頸圣母》(1534—1540;木板油畫,216cm x 132cm,Uffizi , Florence)。賈姆波羅尼亞的(Giambologna)《墨丘尼》(1580年,青銅,高187cm,Museo Nazionale del Florence),還有近乎具有現代派氣息的埃爾·格列柯(El Greco)的《揭開啟示錄的第五印》(1608—1614,布面油畫,224.5cm x 192.8cm,Metropolitan Museum of Art,NY)。

與此同時也有另外一批藝術家沉浸在古希臘、古羅馬和一些文藝復興時期的大師們的作品里。一方面他們正帶著一顆謙卑的心去欣賞這些作品。另一方面,他們也力求去發掘大師們的未竟之業,或者說是在前人的基礎上有所改變。總之,籠罩著那個時期的藝術氣氛要求他們有所改變。

二

對于17世紀的批評家來說,是16世紀后期急于求變的心緒,使他們走上了“手法主義”的道路,同時這種心緒帶來的卻是做作和膚淺。然而他們又不知道,后來的批評家又把17世紀的藝術稱為“巴洛克”的藝術,正是得益于16世紀后期藝術家們的離經叛道。也許這就是歐洲藝術傳統的優點,他們不僅反思過去,還反思現在。正是這種精神使得歐洲藝術既能在為其提供養料的砧木上完好對接,同時又能夠在不同的枝葉上結出不一樣的碩果來。法國人尼古拉·普桑(Nicolas Poussin)的 《甚至阿卡迪亞亦有我在》(1638—1639,布面油畫,85cm x121cm,Louvre Paris)就是這樣一幅典型的作品。

尼古拉·普桑,出生于法國西部諾曼底的萊桑德利。他把羅馬當作自己的第二故鄉,早年醉心于古希臘羅馬時期的雕塑和繪畫。之后又去了意大利向文藝復興時期的大師們的作品致敬。他的整個成熟時期的作品幾乎都在意大利完成的。所以在他的代表作品之一《甚至阿卡迪亞亦有我在》中我們可以看出希臘雕塑的莊嚴、靜穆,文藝復興時期佛羅倫薩的和諧準確的構圖和威尼斯藝術家們對色彩的敏感和完美的發揮。同時我們又不能忘記,作為一個北方藝術家的普桑所生活的17世紀,這是筆者在前文中所論及的籠罩著天才陰影的求變時代。所以在《甚至阿卡迪亞亦有我在》里,我們將會看到普桑如何植根于傳統的同時,又發揮了一些與前人的作品有所不同的地方。

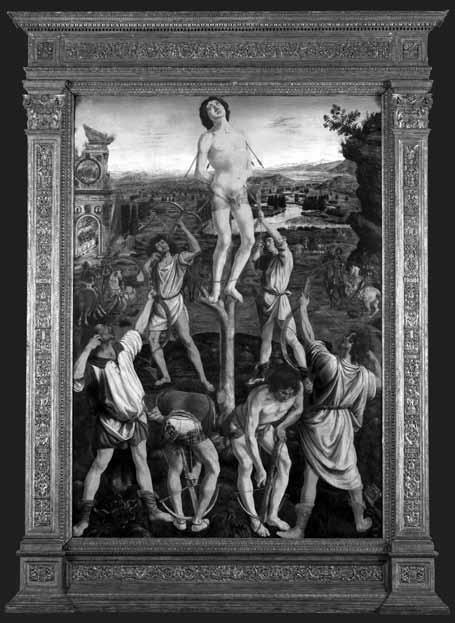

首先從構圖上來看,普桑依然延續了自古希臘以來,歐洲藝術中講究對稱、和諧、呼應的傳統構圖法。這樣的手法,我們早在公元前五百多年前的繪有《阿喀琉斯和埃阿斯的對弈》(約公元前540年,高61cm,Museo Etrusco,Vatican)的“黑像式”花瓶上就已經看到了。只是在那里要簡單得多,但這種簡單看上去是那么的簡潔、直觀。到了15世紀,在波拉優洛(Antonio Pollaiuolo)的《圣塞巴斯蒂安的殉教》(1457年,祭壇畫,木板油畫,291.5cm x202.6cm,National gallery London)這幅畫里,這種講求對稱呼應的構圖幾乎變成了死板的幾何作圖。這只是個極端的例子,因為并非所有的繪畫都會死板到如此無以復加的程度。總的來說在17世紀之前的歐洲繪畫史上講究對稱,將人物分組處理,以求畫面的平衡,穩定的傳統是根深蒂固的。

普桑在《甚至阿卡迪亞亦有我在》中延續了前輩們的傳統。他將畫中人物兩兩分組,分居石碑兩側,使畫面具有一種平衡、穩定的效果,這種手法我們能夠很直觀地在喬瓦尼·貝利尼(Giovanni Bellini)的《圣母和圣徒》(1505年,祭壇畫;木板油畫,轉移至畫布上,402cm×273cm Church of S﹒Zaccaria,Venice)中看出來。這也是構成提香(Titian)《圣母、圣徒和佩薩羅家族成員》(1519—1526,祭壇畫;畫布油畫,478cm × 266cm Church of Sta Maria dei Frari,Venice)中的對稱和平衡的主要手法。但是,我們可以看到普桑在講求構圖的對稱和平衡上和前輩們有很大的不同。

在貝利尼的《圣母和圣徒》里,人物安排遵守嚴格的對稱。以懷抱圣嬰的圣母和她腳下的天使為軸線,四人兩組分居兩側,而且兩側的人物幾乎是等量等高地排開。同時作為背景的壁龕又像一個極為規則的畫框把畫中的人物框了起來。盡管貝利尼在構圖上嚴苛的規則不免給人有些做作之感,但是他卻發揮了威尼斯畫派對光線完善的處理,使得整個畫面融入到一種溫暖而又富麗的氣氛中。

與貝利尼不同,普桑在處理這一個問題時顯得更為復雜。他不僅以石碑為中心,將人物分成兩組,而且又將這兩組人再進行內部分組,達到兩兩對稱,兩兩呼應。位于畫面中央的兩個青年,一個單膝跪在地上,他那呈九十度角彎曲的手把我們引向了畫面的中心——碑文。與此同時,與之相對的畫面右邊那個身穿紅衣的青年躬下身子,他的左手放在左腳的膝蓋上,左腳站在一塊石頭上。他的腳的曲度和手的姿勢,正好與跪在地上的青年相呼應。順著他們的手勢,我們的目光被引向了畫面中心的碑文。為了讓畫面的重心向右下方傾斜,普桑將一個美麗高大的牧羊女置于我們視線的最前端。和她處于同一對角線上的青年置于畫面的最左邊。由于透視法的原理,整個畫面達到了平衡,但這也僅僅是平衡,而不是穩定。為了要讓整個畫面達到穩定的效果,似乎還需要點什么來加以平衡,這便是這幅作品中背景的效果之一。

背景中牧羊女高大的身材后面是一棵離我們較近的大樹。大樹在石碑之后,它挺立的粗壯的枝干與亭亭玉立的牧羊女相襯。由于樹木的遮擋,牧羊女身后的遠景只留下了山巒的一角。起伏的山巒,那石頭般的棱角又增添了背景的厚重感。為了和畫面右前端的前景保持和諧,藝術家加長了作品左后方的景深。在左邊遠處,兩棵樹錯落于青年的兩邊。它們把觀者的視線引向了更遠的山。同樣的厚重感和更廣闊的景深在透視法的處理原則中很好地平衡了畫面,它是那么的穩固,穩固得像畫面中心的那塊墓碑。

如果我們只看到這里而不去關注色彩在這幅作品中的應用,那么我們真的會相信那些膚淺的解說所抓住的“半截尾巴”—— “籠罩著死亡氣息的一曲悲涼的牧歌。”到此為止,我們只能看到,普桑的構圖只是為作品定了一個基調。它或許關乎的是死亡,或許關乎的只是像那塊石碑般的厚重。也許只有從普桑給我們有關于色彩的啟示后,我們才能夠更好地理解它。

三

夕陽垂下他玫瑰色的手指,穿透了漂浮在阿卡迪亞上空的云朵。在流動的云朵之間,一抹殘陽沐浴著四個年輕的牧羊人。從三個半裸著上身的青年郎身上,我們可以感受到阿卡迪亞的溫暖。曠野上的幾棵樹木的葉子一動不動,遠處的羊群似乎傳來了咩咩的叫聲。這就是阿卡迪亞!伯羅奔尼撒半島上那個遠離紛爭,躲避死亡的阿卡迪亞,它是那么的柔和、寧靜,在一切夕陽所及的空氣里享受著幸福和安詳。正如同一個熟睡的嬰兒,靜靜地呼吸著。但是在暮色將至的東方,天空被一層層烏云籠罩著。在烏云之間,偶爾露出一兩點藍色,它們好像是天空的鼻孔,盡管被陰影籠罩著,但他依然能夠呼吸。遠處的群山忽明忽暗,黃昏像一個得勢的敗將正步步緊逼著收復失地,總有一刻,他也會把照耀在青年牧羊人身上的那一抹夕陽趕走。但是此刻,這四個年輕的牧羊人正在夕陽沐浴下的這塊墓碑前思考著些什么。

順著畫面中間兩個青年的手,我們的視線落到了畫面中央的碑文上,當留著胡須的青年正逐字逐句地讀著“ET IN AKARDIA EGO”(甚至在阿卡迪亞亦有我在)時,穿紅衣的青年,扭轉過頭以一種探尋的目光凝望著他身邊的牧羊女。而此時牧羊女已經陷入了冥思,她看上去是那么的白凈,美麗。夕陽使她金黃色的上衣更加的熠熠生輝。在金色的衣帶間露出潔白的香肩,還有豐腴的手臂。即使那條深色的裙子也被夕陽染上了一層暖暖的色調。她把右手搭在青年的紅衣襟上,沉思著。她那靜穆的神態,不得不讓人想起米洛斯的維納斯。只是普桑在色彩上賦予了她更多的生命。

對于身穿紅衣的青年來說,死神在不在阿卡迪亞,似乎并沒有那么重要了。也許此刻他更關心的是把手搭在他肩膀上的這個陷入沉思的牧羊女。她的純潔,她的美麗足以讓人忘卻阿卡迪亞的死神。而畫面上最左邊的青年似乎有些哀傷,也許是石碑上的那句話,那段音符回響在他的心里。他的左手柔弱地耷拉在石碑上,他的上半身斜倚著墓碑,右手緊握著牧杖,好像是牧杖和石碑支撐著他身體的重量。在他身后不遠的背景里,陰影正一步一步地向他們移來。

四

阿卡迪亞——這個古希臘神話中,自然之神潘神的故鄉,代表著收獲、富足與自由之地。維吉爾在他的《牧歌集》中創作了一系列關于阿卡迪亞的詩作,也是在他的筆下阿卡迪亞變成了田園牧歌的代名詞。即使是在混亂的中世紀,阿卡迪亞也保有她那恬靜美好的田園風光,而被西方世界視為他們文化中的桃花源和烏托邦。然而在普桑的畫筆之下,這樣一個牧歌式的田園之鄉,死神也無處不在。

普桑正是以一種簡潔而又不簡單的構圖,再加上賦予色彩不同的溫度,然后在色彩的漸變中,引導人們去思考“在阿卡迪亞這個牧歌中的夢幻之鄉死亡的存在”。但是這個死亡卻不是我們想象中的那么可怕,就連死神也沉浸在阿卡迪亞溫暖而又安詳的夕陽中。

這也是西方繪畫史上第一次較為深刻的談論世俗死亡的作品,而且是把死亡放在阿卡迪亞這個西方文化中的世外桃源里來思考。從這一點來說,這幅作品就有它深刻的意義。之前的藝術作品很少有論及死亡的,即使有,它們中大多數幾乎都是從基督教的層面來談論死亡的。像喬托(Giotto di Bondone)的《哀悼基督》(約1305年,濕壁畫,Cappella dell` Arena Padua)。多納泰羅(Donatello)的《希律王的宴會》(1423—1427,青銅鍍金,60cm × 60cm,洗禮盤浮雕 Siena Cthedral)中圣約翰的死,胡戈·凡·德爾·格斯(Hugo van der Goes)的《圣母安息》(約1408年,祭壇畫;木板油畫,146.7cm ×121.1cm,Groeningemuseum,Bruges)等等。所涉及的都是宗教層面的死亡,而普桑這一次卻是從世俗層面去思考死亡,而且在他的畫筆之下,死亡并不顯得可敬,也并不顯得恐怖,而是在一種溫暖而又陰郁,寧靜而又略帶哀傷的情調中思考著死亡。