高職生職業同一性、自我效能感與學業投入的關系研究

劉淑曉 劉經蘭

(1.河南信息統計職業學院,河南 鄭州 450000;2.贛南師范大學教育科學學院,江西 贛州 341000)

職業同一性是個體在尋求職業的過程中,對自我職業發展因素的思考,包括對自我的興趣、能力以及職業價值觀的明確,這是對個體的過去、現在和將來發展的一種整合[1]。20世紀80年代,班杜拉將自我效能感定義為人們對完成某種行為以及期待這種行為帶來某種結果的能力信念,知覺到的預期結果將會影響個體的目標選擇及努力程度[2]。已有研究表明,職業同一性狀態與大學生的一般自我效能感之間存在相關,大學生的一般自我效能感可以顯著正向預測職業同一性達成和職業同一性早閉,顯著負向預測職業同一性延緩[3]。Gushue等對拉丁裔高中生的調查研究顯示,此群體的自我效能感與職業生涯的探索行為顯著正相關,且自我效能感的高低能顯著正向預測高中生的職業認同水平[4]。

Schaufeli等人認為學業投入的特征是活力、奉獻、專注,是一種與學習有關的積極情緒以及飽滿的認知狀態[5]。扈丹丹等人通過對研究生群體的研究發現,學習投入對學業自我效能感具有正向的預測作用,兩者顯著相關[6]。范金剛和張進強的研究顯示,一般自我效能感與學習投入的各個維度呈顯著正相關[7]。劉長江等認為,職業決策困難與大學生的自我效能感具有一定程度的負相關[8]。韓惠民對醫學院校大學生就業意向與一般自我效能感的關系進行研究,結果顯示,高自我效能感的學生對自己的未來發展充滿信心,傾向于選擇適合自己更好發展的區域,就業薪金的期望值也較高[9]。王翠榮認為職業同一性達成、職業同一性延緩、職業同一性擴散與高中生的學業投入各維度相關顯著,職業同一性達成的學生學業投入程度最高,而學業投入程度最低的是職業同一性擴散狀態的學生[10]。

通過對五年制高職生的訪談發現,此階段的學生面臨的突出問題有對未來感到迷茫,自我效能感較低,學業問題凸顯。本研究以五年制高職生為對象,探討其職業同一性、一般自我效能感與學業投入之間的關系,以及自我效能感在職業同一性與學業投入之間可能起到的中介作用,以期從多方面提高五年制高職生的學業投入水平。研究假設,五年制高職生的職業達成狀態與一般自我效能感之間顯著正相關,職業達成與學業投入各維度顯著正相關,一般自我效能感顯著正向預測學業投入水平,并在職業同一性與學業投入之間起到中介作用。

一、研究方法

(一)研究對象

采取整群抽樣的方法,從不同類型的四所高等專科學校的五年制高職生中,分別抽取一年級至四年級的兩個班級的學生為施測對象。共發放問卷1500份,回收1430份,剔除不認真作答以及不完整的無效問卷107份,共有1323份有效問卷。問卷回收率95.33%,有效率92.52%。

(二)研究工具

1.職業同一性量表。采用的是蔣璐修改的,適用于國人的職業同一性量表(OIS)[11]。此量表為兩點計分,包括28個題目,分為四個維度,分別是職業延緩型、職業彌散型、職業早閉型、職業達成型,總量表的內部一致性信度為0.802。

2.一般自我效能感量表。采用的是張建新和拉爾夫·施瓦策爾和馬蒂亞斯·耶路撒冷于1995年發表的一般自我效能感量表[12],問卷包含10個題目,采用李克特四點計分法,得分越高,表明學生的自我效能感越好。在本研究中的Cronbach’s α系數為0.794。

3.學業投入量表。采用的是Schaufeli等人編制,由方來壇、時勘等人修訂的學業投入量表,該量表包含17個題目,按照學業投入的特征劃分為活力、專注和奉獻三個維度。采用李克特七點計分法,得分越高,能夠反映出學生高水平的學業投入。本研究中,“活力”、“奉獻”、“專注”三個維度的Cronbach’s α系數為分別為0.842,0.833,和0.874,該量表總的Cronbach’s α系數為0.931。

(三)數據處理

采用SPSS 22.0進行描述性統計分析及相關分析,用AMOS 17.0構建結構方程模型分析一般自我效能的中介作用。

二、結果分析

(一)高職生職業同一性的總體狀況

采用描述性統計分析,得到五年制高職生職業同一性狀態的總體分布為:職業達成型的有409人,占30.9%;職業早閉型的有23人,占1.7%;職業延緩型的有521人,占39.4%;職業彌散型的有103人,占7.8%;無法歸類的有267人,占20.2%。由此可知,五年制高職生的職業同一性狀態所占比例的順序為:職業延緩型>職業達成型>職業彌散型>職業早閉型。

(二)高職生職業同一性、一般自我效能感與學業投入相關分析

表1 職業同一性、一般自我效能感與學業投入的相關矩陣

如表1所示,除一般自我效能感與職業延緩和職業彌散相關不顯著外(p>0.05),而職業同一性、一般自我效能感與學業投入各維度間均顯著相關。

(三)自我效能感在職業同一性與學業投入間的中介作用

采用結構方程模型對自我效能感在職業達成和學業投入各維度之間中介效應進行檢驗。為使模型更加簡潔,提高建模效率,分別對職業達成以及自我效能感各變量進行打包。采用打包法的前提是所要打包的題目必須單維且同質,在此基礎上,借鑒吳艷、溫忠麟提出的平衡法,將職業達成打包成兩個維度,將自我效能感打包成三個維度。

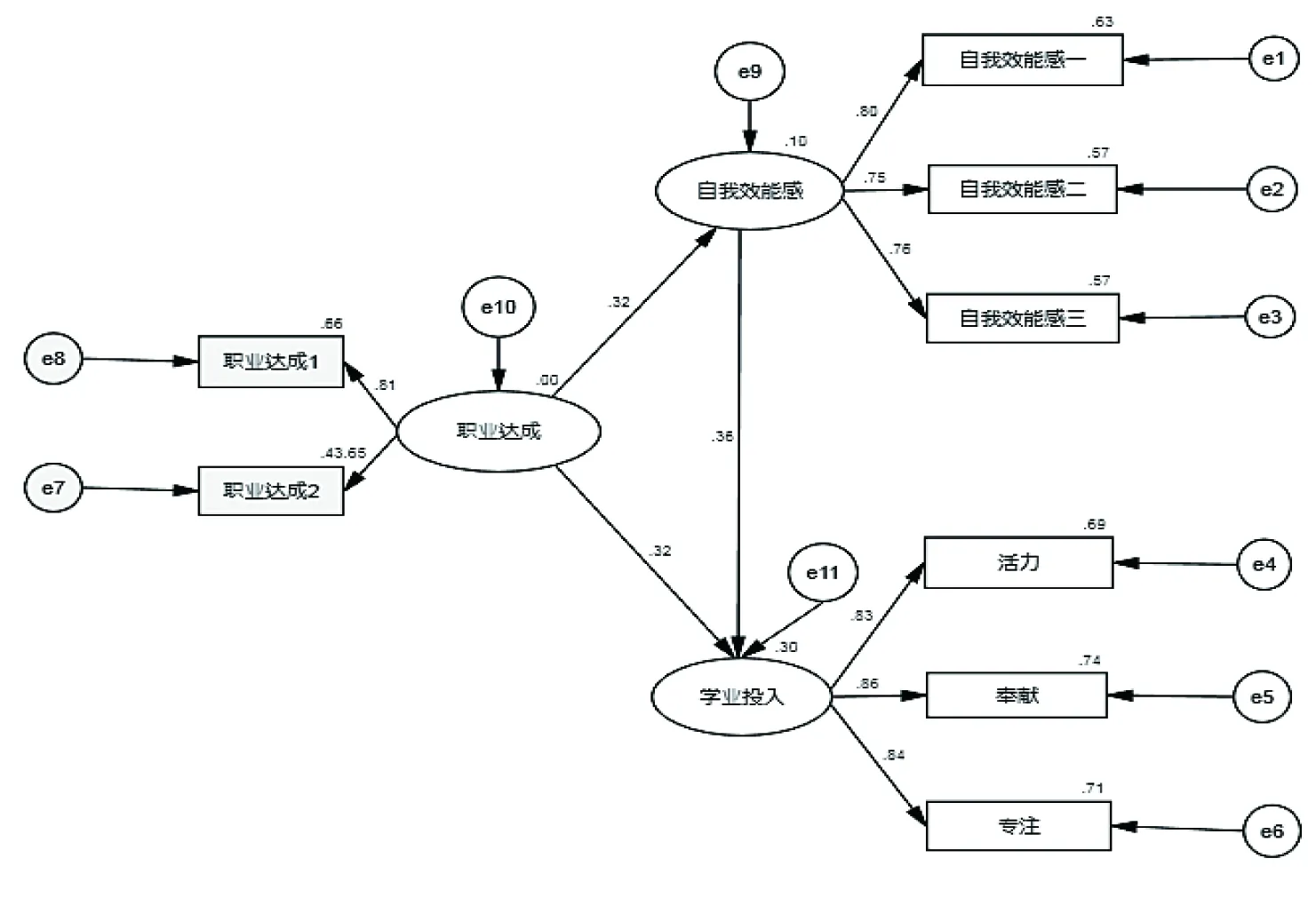

以職業達成為外源變量,自我效能感和學業投入為內生變量建立結構方程模型,采用AMOS17.0進行路徑分析,結果如圖1所示,該結構方程模型的擬合指數χ2/df=2.790,RMSEA=0.037,CFI=0.993,NFI=0.964,RFI=0.982。

圖1 以職業達成為外源變量的結構方程模型

在結構方程模型的擬合指數中,χ2/df的值在2.0和5.0之間為可接受模型;RMSEA低于0.1為好的擬合,低于0.05表示非常好的擬合;CFI、NFI、TLI、RFI均越大越好,一般應大于0.9。因此,圖1中以職業達成為自變量構建的結構方程模型為比較好的模型。其中職業達成——>自我效能感,自我效能感——>學業投入,職業達成——>學業投入這三條路徑上的系數顯著,說明職業達成可以直接影響學生的學業投入,也通過自我效能感對學生的學業投入產生影響,自我效能感在職業達成與學業投入之間起到部分中介作用,進一步的Sobel檢驗得出Z=2.118(P<0.05),因此自我效能感在職業達成與學業投入之間的中介效應顯著,自我效能感所得的中介效應量為0.11,占總效應的26%。

三、討論

(一)五年制高職生職業同一性、自我效能感和學業投入的關系

相關分析的結果表明,五年制高職生的職業達成與職業早閉狀態與一般自我效能感、學業投入的各維度成正相關,而職業延緩與職業彌散與一般自我效能感的相關不顯著,與學業投入的維度呈顯著負相關。一般自我效能感與學業投入各維度的顯著正相關,這與范金剛等人的研究結果一致。職業同一性與自我效能感是相互影響的,一般自我效能感高的個體,更容易確定自己的職業目標,在探索未來職業的過程中,會選擇符合自己興趣的職業,并相信自己可以達到這個目標。而職業目標的確立反過來會為個體提供發展的動力以及提高個體解決問題的能力,在學習的過程中,會投入更多的精力。之所以職業早閉也能正向預測一般自我效能感和學業投入水平,是因為職業早閉在某種程度上來說,為個體的發展確定了方向,低探索高承諾的個體,也會為達到某一目標而努力。

(二)自我效能感在職業同一性與學業投入間的部分中介作用

劉經蘭等人對自我效能在初中生的學習態度與學業成績之間的中介效應進行探討,發現初中生的學習態度能夠通過自我效能感間接作用于學生的學業成績[15]。石雷山等人的研究表明初中生的學業自我效能感在家庭經濟地位與學業投入之間起到完全中介作用[16]。本研究也證實了自我效能感在職業達成、職業彌散與學業投入間的中介作用。結構方程模型的分析結果表明,職業達成正向預測高職生的一般自我效能感與學業投入水平,自我效能感在職業達成與學業投入間起到部分中介作用,中介效應量為0.11,占總效應的26%。有清晰職業目標的高職生,相信自己有能力達到既定目標,并在此過程中,努力學習專業知識和技能。因此,職業達成不僅能夠直接預測學生學業投入的程度,而且還會通過影響自我效能對學生的學業投入產生正向促進作用。對于五年制高職生,首先要讓他們熟悉學習本專業未來的發展方向,引導他們正確認識自己,讓他們看到自己的閃光點,從簡單的小事做起,培養他們的自信心;其次結合自身的職業氣質和職業興趣,確定未來的職業目標;最后幫助學生制定短期和長期的學習計劃,從增強學生的主觀能動性出發,逐步提高他們的學業投入水平。