科技期刊媒體融合發展的現狀及趨勢

安 珍,周小潭,許 炳

(《防災減災救災工程學報》編輯部,江蘇 南京 210014)

媒體融合(Media Convergence)概念由美國學者伊契爾·索勒·普爾于1983年首先提出,認為電子信息技術將使傳統媒體相互隔離的傳播模式徹底改變,從而向新的融合模式演進[1]。2005年前后,該詞由蔡雯[2]引入中國,并一度掀起研究熱潮。隨著數字技術的迅猛發展,科技期刊媒體融合在實踐和理論方面都獲得了長足的發展,但總體發展水平仍不高,與我國目前的科技實力不相符,值得深入研究并積極推動。

一、科技期刊媒體融合研究現狀

(一)基于知網的數據統計與分析

以中國知網(CNKI)數據庫為來源,統計分析我國科技期刊媒體融合發展研究的情況。在進行高級檢索時,由于“媒體融合”與“媒介融合”在業界存在長期通用的情況,且有部分學者以“新媒體”作同類型研究對象,因此分別以“科技期刊”與“媒體融合”“媒介融合”“新媒體”為主題進行檢索。為解相關研究的起始時間及獲得更多數據,檢索時不設開始時間,截止時間為2018年12月31日。因北大中文核心期刊發表的文章更具代表性,“期刊來源”設為“核心期刊”,相繼選擇“第三編 文化、教育、歷史”“出版事業”,此處所出現的期刊即北大《中文核心期刊要目總覽》G23出版事業中的12種期刊。

按照上述條件搜索,共得到321篇文獻,再刪除重復統計、投稿指南等無效文獻后,得到147篇文章,錄入Excel表格,進行統計分析,以扼要了解我國科技期刊融合發展研究的基本態勢。

(二)文獻的年代與空間分布

文獻年代分布狀況可反映該領域研究的產生與發展過程,有助于了解其發展趨勢。統計發現,2012—2014年可視為研究起步階段,分別有2篇、7篇、11篇文獻。2015—2018年為發展階段,文獻數量相比2014年已翻一番,其中2015年26篇,2016年32篇,2017年38篇,2018年31篇。這一發展趨勢,恰與我國經濟社會發展步調一致。2014年8月,習近平總書記提出要推動傳統媒體和新興媒體融合發展,形成立體多樣、融合發展的現代傳播體系。媒體融合上升為國家戰略。科技期刊媒體融合研究可謂借力而上,順勢而為。但從文獻整體數量來看,年均文獻不足40篇,可見該項研究仍處于發展初期,未來相關研究的廣度和深度均存在較大發展空間。

分析研究領域文獻的主要來源期刊,可得出該項研究的空間分布情況,為科研人員提供文獻查找、文章發表等信息。經統計分析,147篇文獻刊發在11種出版事業類的中文核心期刊上。發文量前三位依次是:《編輯學報》刊發56篇,《中國科技期刊研究》刊發45篇,《科技與出版》刊發26篇。3種期刊刊發文獻占比為86.39%。此后,《出版廣角》《出版發行研究》《編輯之友》《中國出版》分別發表了7篇、4篇、3篇、2篇,《編輯學刊》《出版科學》《現代出版》《中國編輯》各刊發了1篇文獻。可見,刊發期刊相對集中,期刊發文數量呈現兩極化分布特征。

(三)融合發展方興未艾

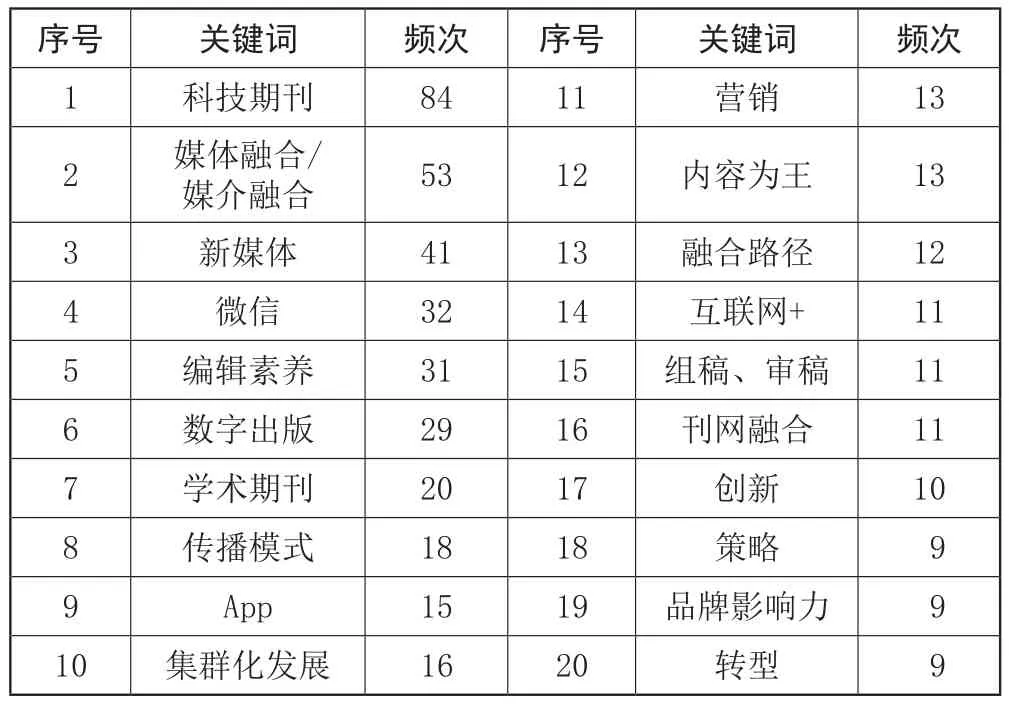

在文獻研究主題方面,關鍵詞能夠體現領域的研究熱點、發展方向。統計發現,在593個關鍵詞中,研究熱點(見表1)主要集中在“兩微一端”、編輯素養及人才培養、數字出版、傳播模式、集群化經營等方面。

表1 關鍵詞頻次統計情況

從文獻研究內容來看,融合發展在理論研究和實踐領域都已成為共識,主要表現為:(1)融合范圍不斷擴大。科技期刊媒體融合發展已深入醫學、藥學、航空、建筑、力學、地學、農業、機械、海洋、氣象、生物等各領域。(2)融合深度不斷加強。不同的科技期刊采取了刊網融合、微博、微信公眾號、APP客戶端、優先出版、開放存取、OA出版、視頻出版、H5制作等多種媒體出版及技術應用方式。(3)融合發展獲得市場認可。部分科技期刊新媒體業務初具品牌效應,并獲得了一定的收入。

二、科技期刊媒體融合發展的問題

(一)融合總體進程緩慢

盡管媒體融合是必然趨勢,但受制于現有體制、資金投入、技術手段、人才隊伍等因素,很多科技期刊數字化進程緩慢。有些科技期刊對媒體融合持觀望態度,存在重開通輕運營的情況[3],雖然開通了“兩微一端”,但流于形式,推送量少且內容枯燥單一,有的甚至成為“僵尸號”。總體而言,科技期刊與新媒體的融合發展之路仍然任重道遠。

(二)內容缺乏獨特風格

目前,大部分科技期刊在新媒體內容上還存在原創性不高、同質化現象普遍等問題,未能在實踐中根據自身行業特點,形成科技期刊的獨特風格。如期刊網站的頁面設計和模塊設置大同小異,微信公眾平臺和APP簡單復制紙媒內容,轉發多原創少,創新性和創造性不足,既導致新媒體與紙質期刊的重復建設,也降低了新媒體對受眾的吸引力。

(三)缺乏復合型編輯人才

優秀編輯人才是科技期刊的核心競爭力。目前,我國科技期刊的編輯往往具有豐富的編輯經驗和較高的專業水平,但對媒體融合缺乏前瞻思維和長遠規劃能力,在技術融合、內容融合、經營融合、管理融合等方面也缺乏專業培訓。現有人才儲備難以滿足媒體融合建設的需求,這阻礙了科技期刊媒體融合的步伐[4]。

(四)集群化發展程度有限

我國科技期刊在集群化發展方面已做出有益探索,如清華大學出版社、中華醫學會期刊群、中國科協科技期刊群、浙江大學出版社期刊中心、高等教育出版社高教期刊等,在數字出版、資源管理、品牌營銷、社會影響等方面取得了顯著成效,積累了寶貴的經驗。但相對于我國科技期刊的總量,以及相較于國際期刊,當下科技期刊集群化[5]、集約化[6]發展程度仍處于較低水平,且主體性、互動性、及時性、靈活性不足,規模效益得不到彰顯。

三、科技期刊媒體融合發展的趨勢

(一)整合資源,發揮規模效益

目前,大多數科技期刊“小而散”的存在形式,阻礙了一流期刊的崛起。應鼓勵科技期刊兼并重組,在政策、制度、資源方面,政府及主管部門要給予支持和幫助,推動和引導科技期刊整合;推動由主辦單位主導的集群化發展,通過資源共享與再分配,實行統一管理和運作,打造名刊、創辦新刊,形成差異化定位、共同發展的期刊群;推動以行業劃分的期刊集群化發展,形成精品化、集約化、數字化的高水平科技期刊運營平臺。

(二)內容為王,全媒體融合運營

期刊紙媒要繼續發揮深度閱讀優勢,始終強調內容為王,依托專業的學術平臺和強大的作者隊伍,以高質量、權威性的內容打造期刊的核心競爭力。官網要結合學科特色,打造成知識創新、期刊宣傳、在線投稿等的重要平臺,并力爭成為該學科、行業重要的專業網站。社交媒體要充分發揮“兩微一端”的快速、靈活、互動傳播優勢,特別是要投入人力物力運營微信平臺,優化功能設置,為受眾提供便捷的、個性化的服務。通過有趣有內涵的內容,結合圖文、漫畫、視頻、音頻的表現形式,實現學術內容的碎片化、淺閱讀,提升期刊的關注度,為期刊構建好新媒體傳播和經營平臺。

(三)培養人才,促進隊伍轉型

在媒體融合發展的大趨勢下,編輯部要對人才培養進行長遠規劃,組建新型編輯隊伍。培養現有青年編輯,使其成長為懂編輯、懂技術、懂專業、懂營銷的全方位人才。如航空雜志社提出將科普期刊的編輯打造成科普專家,培養一支能寫文、能編稿、能開講座、能上電臺、能出鏡頭的全媒體人才隊伍,并初見成效[7]。同時,拓寬和優化人才引進渠道,從外部引進數字化出版業務和新媒體人才,通過人才流通帶來新思想新理念,推動新媒體業務改革。

(四)開發平臺,自主數字出版

我國大多數科技期刊勢單力薄,數字出版業務往往以版權買斷的形式,被大型數據庫公司壟斷,導致其雖有內容優勢卻喪失了主動權。這一被動局面,小型科技期刊編輯部難以扭轉但對有條件的科技期刊而言,其所屬的大型學術出版機構或協會組織,可以嘗試自主開發數字采編系統、移動終端系統等,并作為產品進行推廣。而通過興建數字出版平臺,提供高質量的內容和服務,科技期刊可以掌握主動權,形成競爭優勢,這既有利于自身長遠發展,也對打破市場壟斷、促進行業市場良性發展有著深遠影響。

(五)知識變現,多元可持續盈利

知識服務及知識付費成為新的出版業態,這為科技期刊實現多元化盈利帶來了機遇。科技期刊應提供知識增值服務,開創多元化盈利模式。(1)借助知識付費平臺,實現知識變現。例如,武漢知識產權交易所與武漢理工數字傳播工程有限公司搭建的“中國出版融合內容交易服務平臺”,可為科技期刊的知識付費提供專業的服務。《科技進步與對策》期刊通過使用加入該平臺的RAYS系統,在紙刊內容中增加二維碼,掃描付費可見獨家論文講解及快問快答等服務[8]。(2)以“兩微一端”為平臺,利用廣告發布、衍生產品(如文創產品、定制產品)、深度服務(如會議培訓、特色旅游)等多種策略,建構新媒體盈利模式。如《博物》雜志,微博粉絲已達千萬,且互動活躍,帶來了可觀的廣告收益[9];微信公眾平臺可以一鍵鏈接,購買雜志、文創產品、定制信用卡,還可參與其特有的博物旅行項目。《博物》紙媒與微博、微信形成了互動共享、相互促進的融合發展局面。

乘媒體融合戰略之東風,我國科技期刊在新媒體領域順勢而為,雖有諸多制約,但發展勢頭良好。科技期刊應把握時代機遇,開拓渠道,創新機制,與新媒體快速融合、深度融合,在更優質的發展平臺上迎來社會效益和經濟效益的雙豐收,為我國科技發展做出更大貢獻。