大青山地區土壤重金屬污染評價

張 瑋,羅春廣,王文果,遲延艷,張世平

(1.內蒙古新創環境科技有限公司,內蒙古呼和浩特 010000; 2.烏蘭浩特市環境衛生管理處,內蒙古烏蘭浩特 137400)

土壤是農業生態系統的重要組成部分,吸收了環境中大約 90%來自各方面的污染物[1]。但是隨著工業化、城市化的快速發展,土壤環境污染問題備受人們關注,重金屬污染具有隱蔽性、不可抗逆性和長期性[2],土壤中的重金屬能從土壤遷移到其他生態系統組成部分中,如地下水、植物等,并被作物吸收和富集[3-6],最終通過食物鏈影響人類健康[7-8],從而影響生態系統的整體結構與功能。因此,土壤重金屬污染是當今世界性的環境污染問題,目前已受到社會各行各業廣泛關注,客觀合理地評價土壤重金屬污染狀況對于改善土壤環境質量和保障人類的健康安全具有重要意義。重金屬污染評價方法較多,應用于土壤重金屬污染評價的主要有單因子指數評價法、內梅羅綜合污染指數法和生態危害指數法[9-11]。筆者以內蒙古呼和浩特市武川縣某銀鉛礦為研究地點,以土壤重金屬污染的生態環境效應評價作為出發點,選用土壤中重金屬含量特征描述方法、潛在生態危害指數法及生態危害評價指標作為污染評價指標,對研究區土壤重金屬污染水平進行評價。

1 材料與方法

1.1研究區域概況呼和浩特市武川縣境內部分礦山毗鄰大青山國家級自然保護區和呼和浩特市城區飲用水源地。銀鉛礦采選過程中會造成重金屬廢棄物的堆積、廢氣的擴散以及含重金屬廢水的排放,對當地的生態環境、食品安全和人類健康構成了嚴重威脅;尤其對大青山國家級自然保護區和呼和浩特市城區飲用水源地產生潛在危害。

1.2土樣采集

1.2.1布點原則。在礦區內部及周邊采用系統隨機布點法采集土壤樣品,并采用GPS進行樣點定位,樣點分布見圖1。

1.2.2樣品的采集。土壤樣品采集于2016年8月。在2 m×2 m區域的4個頂點和中點分別取約1 kg耕層土壤(0~20 cm)樣品組成一個混合樣品,混勻后用四分法取約1.5 kg,共采集到93個混合樣品。取樣后立即密封,放在專用的樣品袋中,貼上標簽,標明取樣編號、深度,并詳細記錄取樣信息等。地表樣品經室內自然風干,去除雜質后,研磨過100目尼龍篩待用。

1.3樣品處理及方法將樣品風干、混勻、除去其中的一些雜質后粉碎,過100目篩備用。準確稱取土壤樣品0.2 g 置于50 mL聚四氟乙烯坩堝中,先用少量的高純水潤濕樣品,然后向坩堝中加入l0 mL濃鹽酸,加熱至微沸并分解1 h,待蒸至近干時,取下稍冷,加入8 mL氫氟酸和l0滴高氯酸,繼續加熱消煮1 h,將溫度升至200 ℃后,繼續加熱分解,直至白煙冒盡后,用水吹洗,再加3~5滴高氯酸,蒸至無白煙冒出,加入3.5 mL 鹽酸及少量水,加熱浸取,然后冷卻,過濾定容后待用[12]。

圖1 研究區采樣點分布Fig.1 Location of sample sites in studied area

1.4測定指標及方法土壤重金屬元素Zn、Pb、Cr和Cu含量采用火焰原子吸收分光光度法測定,每個樣品均設定3次重復試驗,最后取平均值。

1.5評價方法為了更準確了解有色金屬礦山遺跡周圍土壤重金屬的污染情況,擬選擇3種最常用的方法對研究區及周圍土壤重金屬污染進行評價,分別為土壤中重金屬含量特征描述方法、Hakanson潛在生態危害指數法及生態危害評價指標法。采用Hakanson潛在生態風險指數法可以確定污染區內土壤重金屬可能存在的生態危害效應和反映特定區域的特殊性,以當地土壤背景值作為參比值,對所測污染區的不同土地類型土壤重金屬潛在的生態風險進行評價。

1.6數據處理應用Excel 2007軟件進行數據分析;用SPSS 17.0統計軟件進行方差分析。

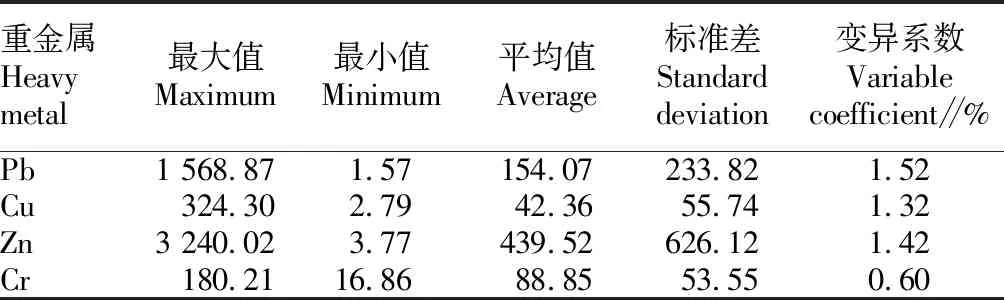

表1 土壤重金屬含量特征

2 結果與分析

2.1土壤中重金屬含量特征描述變異系數是衡量資料中各觀測值變異程度的統計量,可以反映總體樣本中各采樣點的變異程度。該研究中Cr變異系數相對較小,小于1,說明這種元素在礦區的空間分布差異較小,受采礦活動的影響較小;Pb、Cu、Zn的變異系數較大,分別為1.52、1.32、1.42,說明這3種元素在空間上的分布有較大的差異,受采礦活動干擾較大。該結果也與該礦區開采的主要礦種為銀、鉛、鋅一致,說明該礦區的土壤受到人類活動干擾確實較強烈。

2.2土壤中重金屬污染評價選用中華人民共和國土壤環境質量標準作為評價標準,污染指數以三級標準作為評價標準,該標準值是土壤中重金屬污染物的最高允許量,三級標準主要適用林地土壤及污染物容量較大的高背景值土壤和礦產附近等地的農田土壤(蔬菜地除外) 。三級標準是農林生產和植物正常生長的土壤臨界值。該研究采用污染指數法評價土壤重金屬污染程度采用的標準分別是Cr 300 mg/kg、Pb 500 mg/kg、Zn 500 mg/kg、Cu 400 mg/kg。

根據潛在生態風險系數(Ei)分級標準,Ei<40時,為輕度生態危害;40≤Ei<80時,為中等生態危害;80≤Ei<160時,為強度生態危害; 160≤Ei<320時,為很強生態危害;Ei≥320時,為極度生態危害。重金屬潛在的生態風險評價結果顯示,其中Cr的潛在生態風險系數最大,4個采樣點的平均值為36.64,屬于輕微危險的程度,雖然Cr的含量很大,但由于其毒性系數較小,所以計算出來的生態風險系數并不大。其他元素的生態風險系數均較小,不存在潛在的生態風險。4個采樣點的綜合潛在風險系數較小,均不超過90。

從表2各個金屬生態危害評價指標數據分析得出,該區附近土壤重金屬Cr的污染程度都屬于輕微污染,沒有達到污染的程度。土壤重金屬Zn的污染程度也屬于輕微污染,只在少數采樣點達到了中度污染的程度,在少數采樣點達到了強的污染程度。土壤重金屬Cu在采樣點73表現為強的污染,其他采樣點屬于輕微的污染程度。土壤重金屬 Pb在部分采樣地點的濃度已達到重度污染的程度,即使在少數污染指數最小的地方也達到了輕微污染的程度。

表2 各個金屬生態危害評價指標

3 結論與討論

土壤重金屬污染問題一直是一個環境污染的熱點問題,土壤重金屬的污染影響著土壤環境質量,因此客觀合理地評價土壤重金屬污染狀況對于改善土壤環境質量和保障人類的健康安全具有重要意義。該研究以土壤重金屬污染的生態環境效應評價作為出發點,選用土壤中重金屬含量特征描述方法、潛在生態危害指數法及生態危害評價指標作為污染評價指標,從而對研究區土壤重金屬污染水平進行評價。通過分析可以看出重金屬元素在調查區域空間上的分布有較大的差異,說明土壤不同元素重金屬污染程度不一,受到了外界采礦活動的影響,此結果也與該礦區開采的主要礦種一致,說明該礦區的土壤受到人類活動干擾確實較強烈。