中國古代法不溯及既往原則的法史新考

李長海

關鍵詞從舊兼從寬 從舊兼從輕 法不溯及既往 罪刑法定

法的溯及既往或不溯及既往問題理應是立法與法學所不可回避的基礎性問題,因為法有新舊之別,而法律所影響的事實也有在法生效之前與之后的區別。一項法律影響到法律生效之前的事實就是法有溯及力,而一項法律只影響到法律生效之后的事實就是法無溯及力。《布萊克法律辭典》的解釋是“如果一個法律指向過去而影響到它生效前發生的行為或事實,則為溯及既往的法律。”溯及既往的法律擴張了其效力范圍,它把其生效前的事實也納入了它的管轄范圍。那么,法的溯及既往就有一個是否合適及范圍有多寬的問題,因為它涉及到法的確定性、權利保護等諸多重要的立法考量因素。

法不溯及既往原則是一項古老的原則,但發展較為緩慢,直到近現代才有大的發展。

在西方,雖然古羅馬后期已有詔令規定新法只適用于所有后來實施的行為,而不適用于過去的行為,這一規定較為籠統,是否所有的古羅馬法令都適用這一規定及新法有利于統治者而不利于民眾時如何處理都是不明確的,從而,這是一條較為原始的規定。法不溯及既往成為西方的一項普遍法律原則是十八世紀之后的事情,特別是自美國獨立戰爭和法國大革命起開始非常重視這一問題。

在中國,由于戰國時期已有學者關注到法的效力范圍及新法舊法問題,從而在法律中也當有所體現。從現有的傳世文獻來看,至少明清時期已有較為完善的相關立法規定,這是領先于西方很久的。

一、秦至明朝的相關理論及立法

在法溯及力的理論主張上,在戰國時期已有學者論及法的效力范圍、新法舊法問題。

秦法的開創者商君認為“圣人為民法,必使之明白易知,愚智偏能知之,萬民無陷于險危也”及“圣人立天下而天下無刑死者,非可刑殺而不刑殺也,萬民皆知所以避禍就福,而皆自治也”(《商君書·定分》),這就意味著,法的效力理當是向后的:先頒行法令,并使吏民“知之”,再使人守法并依法實施賞罰,而在法無明令的情況下的處罰就有陷民于“險危”之嫌,這表明商君傾向于認為法不應有溯及力。法不溯及既往涉及到法的預防功能、法的確定性與可預測性、權利保障等價值追求,而這些價值在商君思想中都有重要體現。對于法的預防功能,商君認為“智詐賢能者皆作而為善,皆務自治奉公。曰:愚則易治也,此所生于法明白易知而必行”(《商君書·定分》),對于法的確定性,商君認為“夫微妙意志之言,上智之所難也。夫不待法令繩墨而無不正者,千萬之一也。故圣人以千萬治天下。故夫智者而后能知之,不可以為法,民不盡知。賢者而后知之,不可以為法,民不盡賢。”(《商君書·定分》),對于法的可預測性,商君認為“上令而民知所以應,器成于家而行于官,則事斷于家。故王者,刑賞斷于民心,器用決于家。”(《商君書·說民》),對于權利保障,商君認為“賞厚而信,刑重而必,不失疏遠,不私親近。”(《商君書·修權》)及“民一務,其家必富而身顯于國。”(《商君書·壹言》),這些理論主張表明商君只可能認定法不應有溯及力,特別是在刑罰方面。由于秦律令大多失傳,而出土的秦簡牘也沒有發現相關規定,則秦法對法的溯及力問題是如何處理的仍然不得而知,這有待于進一步的考古發現和考證。

韓非則說“申不害,韓昭侯之佐也。韓者,晉之別國也。晉之故法未息,而韓之新法又生。先君之令未收,而后君之令又下。申不害不擅其法,不一其憲令,則奸多。”(《韓非子·定法》),韓非已關注到故法新法、前令后令的關系問題,只不過,其著眼點是法制本身,而沒有把它與法制的適用環節(即新案舊案)聯系起來,法溯及力又主要是一個法律適用原則,從而,韓非的論述并沒有直接涉及到法溯及力的問題。不過,這個問題在司法實踐中是必然遇到的,韓非的論述能為司法人員提供思維工具。

在法溯及力的立法例上,唐律似并無相關規定,明朝時完全是依新律斷罪,從而確認了法的溯及既往效力,即“凡律自頒降日為始。若犯在已前者,并依新律擬斷。”(《大明律》)。但由于明朝的《律》自頒行后是不可變的,可變的是例、令,而如何處理新令舊令與新案舊案的關系則是另一回事,但目前尚未發現相關的立法規定。

二、清朝的相關立法

從現有資料來看,《大清律例》和康熙朝《大清會典》承明制而規定為“凡律自頒降日為始,若犯罪巳前者,并依新律擬斷”,而它所處理的僅是《律》本身的效力范圍問題。律之外的令、例的效力范圍問題是與律的效力范圍不同的另外一個問題,康熙朝《大清會典》對此并無規定。

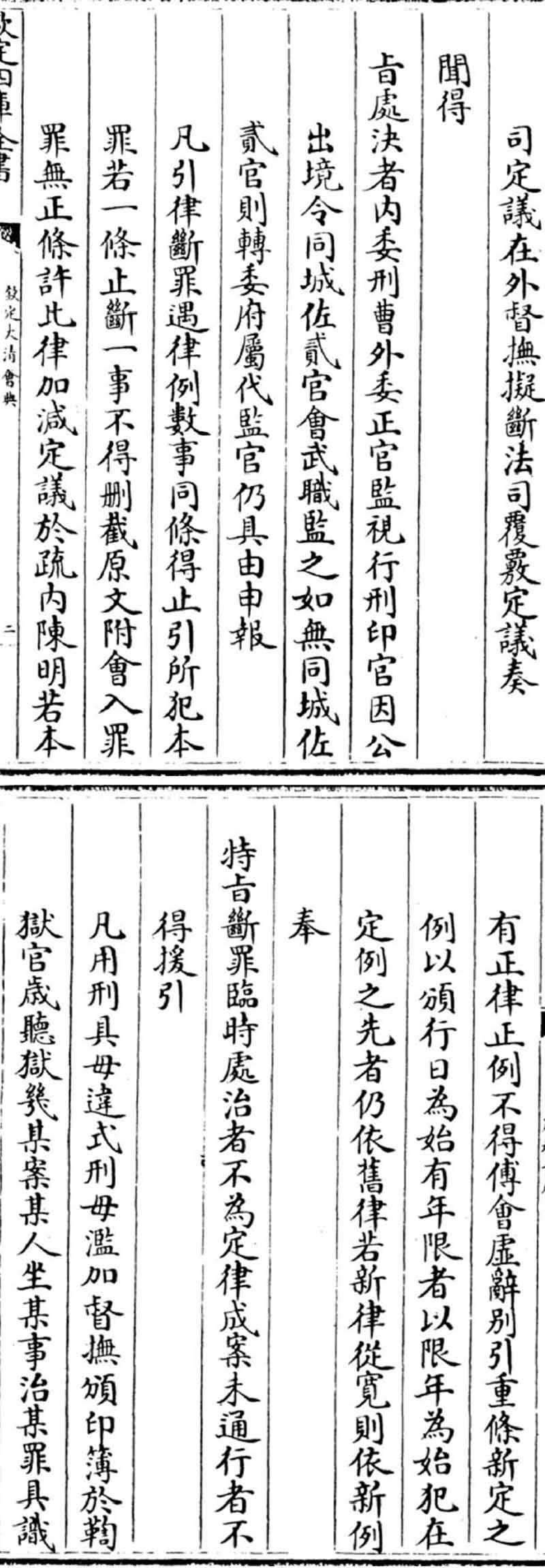

不過,乾隆二十九年成書的乾隆朝《大清會典》(即《四庫全書》所收錄的會典版本)則有了關于例的效力范圍的完整規,其原文如下:

《欽定大清會典·卷六十九·刑部》:凡引律斷罪,遇律例數事同條,得止引所犯本罪。若一條止斷一事,不得刪截原文附舍入罪。罪無正條,許比律加減,定議于疏內陳明。若本有正律正例,不得傅會虛辭別引重條。新定之例以頒行日為始,有年限者以限年為始。犯在定例之先者仍依舊律,若新律從寬則依新例。

也就是說,至少在乾隆二十九年(1764年是乾隆朝《大清會典》頒行的年份,而如上的這一記載肯定是來自這之前頒布的條例或法令中的規定,即是雍正六年至乾隆二十三年之間的規定,具體是在1728-1758年之間)前,中國已創制了在當今各國法律中普遍設置的法不溯及既往規則,它所確立的還是非常先進的從舊兼從寬原則。這一條規定寥寥數語但周密細致,它更是當時世界上最為完善、最為領先的關于法的溯及力的法律規定。

試比較我國近百年中如下的二條相關的法律規定:

《中華民國刑法》(1935年)第2條:行為后法律有變更者,適用裁判時之法律。但裁判前之法律有利于行為人者,適用最有利于行為人之法律。

《中華人民共和國刑法》(1979年)第九條:中華人民共和國成立以后本法施行以前的行為,如果當時的法律不認為是犯罪的,適用當時的法律;如果當時的法律認為是犯罪的,依照本法總則第四章第八節的規定應當追訴的,按照當時的法律追究刑事責任,但是如果本法不認為是犯罪或者處刑較輕的,適用本法。

從如上的這二條不同時期的關于法溯及力的規定來看,同為中文法律文獻,很難認為它們與《大清會典》(乾隆朝)的相關規定沒有聯系。

三、結語

從舊兼從寬原則在中國古代自發形成的史實說明“縱觀中國古代法,幾乎很少看見溯及力這一詞,因為它是西方的舶來品”這一觀點是不確切的,把法的溯及力問題與西方法制關聯起來也是不科學的。

承認從舊兼從寬原則原創于中國,這與文化自信無關,因為它僅僅是一個客觀的史實問題,不能用任何理由否定這一事實,這是基本的科學態度所決定的。

廣而言之,我國古代法律中有大量的非常先進的且是原創的法律制度,這些制度是在沒有任何借鑒、抄襲的情況下自發形成的。對于現代的我們而言,一方面,對于仍然是先進的、必要的法律制度即可直接加以承襲,而不必附會西方法制以確證其正當性,另一方面,需要關注和研究推動我國古代法律制度發展的傳統法制思想,傳承并發展這些理論對于當今的法文化復興是大有裨益的。