浙江山歌曲調的源流關系與發展脈絡(下)

黃大同

內容提要:浙江山歌的曲調源頭,應該是存留在我國東南丘陵的、具有四度旋律音程關系的兩音。在漫長的歷史進程中,它們從一個兩音列(四度)曲調開始,歷經兩個三音列(徵、羽)、三個四音列(徵、羽→角)、四個五聲調式(徵→商、羽→角)一直到第五個五聲調式(羽→宮)的出現,表現出一種通過縱向音列音的逐個增加,以及橫向音列音程的結構變化而產生的山歌曲調源流關系與發展脈絡。這一縱橫交織的源流關系與發展脈絡,形成并擴展于從我國東南丘陵起,沿錢塘江流域水系,自南向北進入長江三角洲平原水鄉的一條山歌曲調傳播之路。

三、徵、羽、宮、商、角五聲山歌

從徵、羽、角四音列山歌向五類五聲調式山歌的發展,是一件水到渠成的事。因為這一時期各個四音列曲調的存在,已使歌者大腦的音高記憶與音調印象儲存十分豐富,加上上文所述的半音移動與共同音為中介的音列合并等一些曲調音列發展方式的使用,以及音列音的翻高八度和首句、尾句旋律的四五度移位等,使得從山區到平原的浙江全境土地上,徵、羽、宮、商、角這些五聲調式的山歌曲調得以全部出現。與此同時,這些五聲音階調式的山歌,又從原先三音列、四音列的4+3句式和七字句式的謠唱型,發展到音調高拔、委婉悠長、音域寬廣的4+3句式舒唱型曲調。而這些追求藝術表現的舒唱型曲調,正是人們心目中山歌的典型表現。

1.五聲徵調式山歌

如同徵、羽三音列的結合而形成四音列山歌一樣,由于徵四音列山歌和羽四音列山歌常在同一地方傳唱,演唱徵四音列山歌的歌手,就很自然地通過共同音的牽引作用,在徵四音列曲調中加入羽四音列的旋律,形成徵四音列+角的音列結構;或者在羽四音列曲調中加入了徵四音列的旋律,形成徵+羽四音列的音列結構。于是在徵四音列山歌旋律中,出現了羽四音列的冠音高角,即五聲徵調式音階的第五聲。如金華《乖姐山歌》:

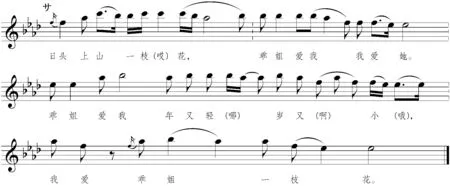

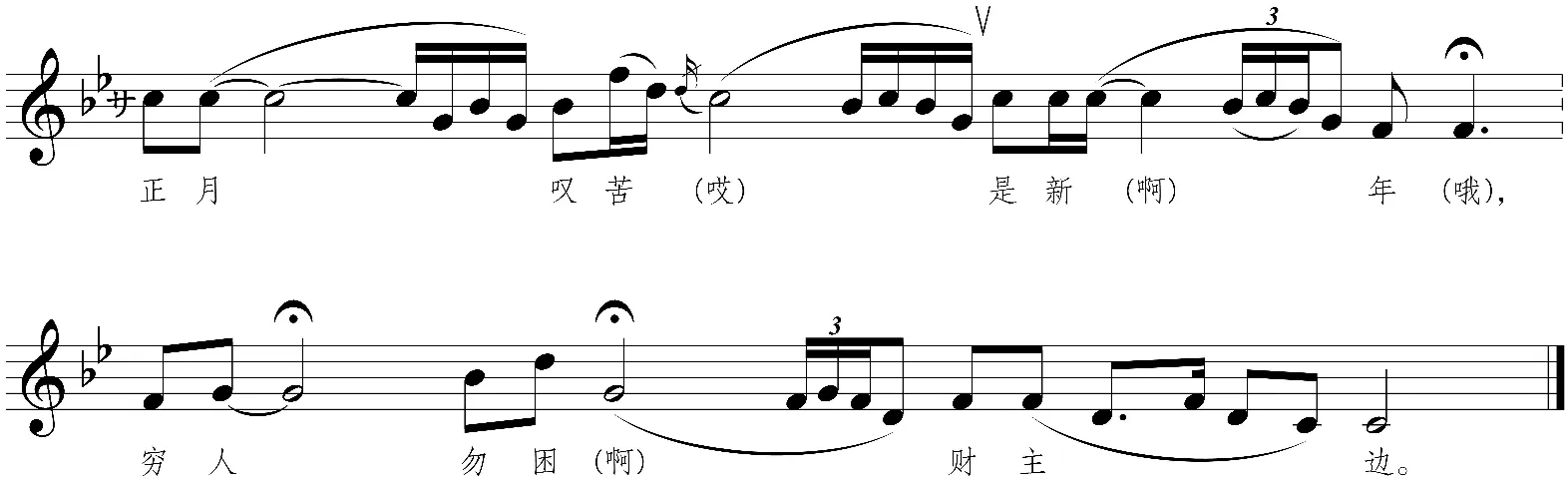

譜例19 《乖姐山歌》①(金華)

該山歌結構是在兩對七字句式的上下句基礎上,因第三句出現句幅擴充和音列變化而形成的起承轉合四句體。其起和承的兩句是徵+羽四音列的音列結構,其轉與合的兩句是徵四音列曲調,因而可知該山歌五聲徵調式的確立,是兩者四音列的結合使然。

另外,我們可從建德同一位山歌手所唱的三首徵類山歌的第一樂句中,看到五聲徵調式音階的第五聲角,在曲調中漸漸站穩腳跟的過程。

譜例20 同一位歌手演唱的三首徵類山歌的第一樂句

《石板栽花不生根》第一句是徵四音列旋律,沒有高角;《大路姐姐》的第一句旋律基礎也是徵四音列,只是在歌詞第二個“姐”字上出現上滑而至的輔助音高角;而《太陽下山》的第一句旋律則在“啰嗬嗬”襯詞上明確唱出強位的高角。不僅于此,該歌手在演唱時還連續用徵的高八度音作高角的倚音,強調了高角在此旋律中的突出地位。由于徵四音列山歌沒有宮角關系,因此它既可被視作徵類,也可被看成商類。但在徵四音列旋律中的角音,從無到似無似有,再到正式加入的過程中,因宮角關系的建立,徵四音列+高角的五聲也就明確了它是徵而非商的調式指向。

也有山歌手在徵四音列曲調中,不是以增加高角來形成五聲曲調,而是以結音徵下滑至角演唱方式,給徵四音列增添了一個穩定的低角音。因此五聲五音列的徵調式山歌,就這樣形成了兩種音列結構,即一是徵四音列+高角,另一是低角+徵四音列。后者見仙居《天下歌》:

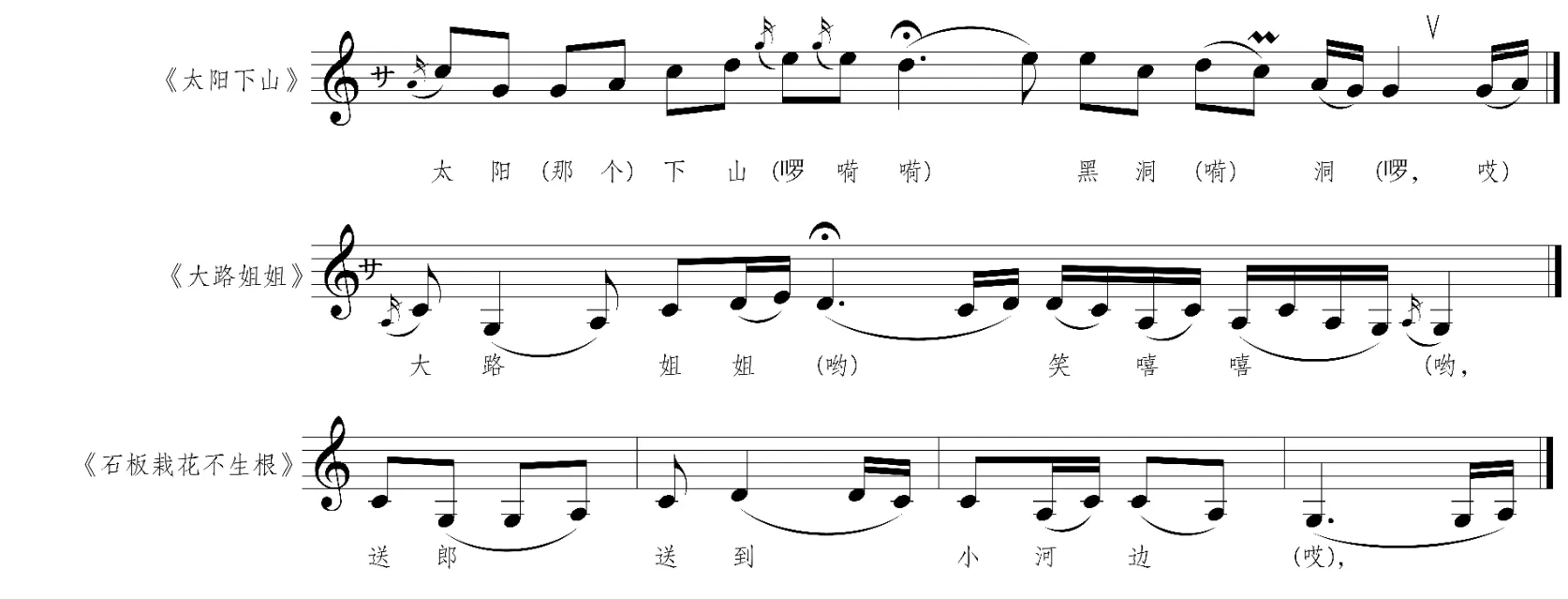

譜例21 《天下歌》②(仙居)

上例下句結音的下滑,引出了全曲的最低音角,也正因該角音的添加,使原先只有徵、羽、宮、商的四聲出現了宮角關系,徵五聲五音列的調式調性也就得以明確。

在浙江五聲徵調式山歌中,除了上述的兩種音列結構的五聲五音列曲調外,另有一批是固定的五聲六音列曲調。那就是在徵、羽、宮、商、角的五聲基礎上,增加了結音徵的高八度音,使全曲旋律在徵的一個八度音程內進行。如溫嶺《種田山歌》、樂清《對鳥》、建德《山歌要打》、縉云《挑水歌》等都是“徵、羽、宮、商、角、徵”的五聲六音列曲調。③它們曲調的頂點,就是結音徵的高八度音,在旋律進行中,這最高的頂點音有些通過商的上四度跳進或宮的上五度跳進而到達,如譜例20第一行《太陽下山》的首句。這種以re→sol或do→sol上四度或上五度跳進到達音列最高音徵的進行,是這類以徵的高低八度為音列框架的山歌,在強調旋律進行力度時常用的方式(因同源之故,羽和商的五聲山歌也常有以這一四五度跳進到達音列冠音的旋律進行)。而在表現流暢、舒展時,則是以mi→sol的級進方式到達高點徵的。

就如上文已經提及的低角+徵四音列的山歌那樣,上述徵的五聲六音列山歌,也有一批從結音即音列底音的徵,再向下擴至角,并往往以短暫的角音結束的現象。其中通過五音列結音徵下行至角的,是角+徵五音列的曲調,如新昌《十三弟》、建德《大路姐姐》、三門《搖渡山歌》、臨海《日出東山》、建德《太陽下山》等。④這些山歌因相對穩定的低角音的介入與音列音的增加,而使其音域進一步擴大,從而成為徵類曲調中,最具情感表現張力的一批山歌。下例是三門《搖渡山歌》的五聲七音列曲調:

譜例22 《搖渡山歌》(三門)

這首山歌從最低音角音起唱,而且凡下句的結尾,都是從徵的長音,下行至角結束。這是一種由結音徵和延伸音角組成的下句終止模式。這種結束句終止模式在徵四音列、五音列和六音列曲調中都存在。

那么我們能否把這具有從徵下行至角的結尾分析為角調式?應該不能。因為,徵類山歌旋律框架的四個腔節或四個樂句的落音,在一代代的傳承過程中,其相互關系已經相對固定,這樣在前三個落音的制約下,徵類山歌的最后一個落音往往需要進行到徵上,才會使人在心理上產生穩定感。而最后的角音時值相對短,又是由徵下滑而至,因此它起曲調的尾飾作用,而不具有調式穩定音的功能。

那么,這些山歌曲調中的低角音從何而來?如果說它是由徵音下滑而來,那為什么不滑到下方小二度、大二度、純四度的音上?為什么不滑到無明確音高的音上,而是偏偏滑到一個具有明確音高的下方小三度音上?通過譜例對比與分析得知,此處的角應該是角三音列、四音列山歌的結音角。山歌手在長期演唱徵類山歌之后,為了追求變化,增強藝術表現力,就把同時傳唱于當地的角類曲調,通過共同音的中介,而引入徵類山歌之中。于是,在共同音疊置合并后,角三、四音列的曲調就只剩下不是共同音的角,在徵類山歌中顯露。如臨海五聲徵七音列山歌《杜鵑鳥》,就有結合角四音列的明顯痕跡:

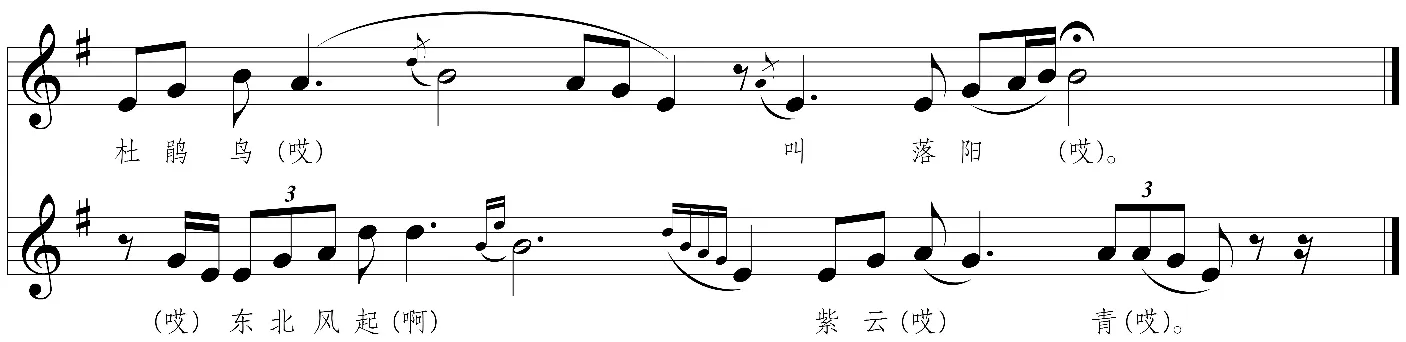

譜例23 《杜鵑鳥》(臨海)

上述四句體山歌,第一句是羽的五音列,第二句是徵的五音列,第四句是徵的四音列,而只有第三句完全由“角、徵、羽、宮(宮是裝飾音,但其音高在)”的角四音列構成。這一現象可證,此類五聲徵七音列的低角音,來自山歌手在演唱徵類山歌中,融入角類山歌曲調的行為。

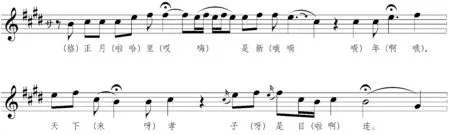

2.五聲商調式山歌

浙江的五聲徵調式山歌常會出現以其徵調式音階第五聲的上方小二度音,替代原第五聲的現象,這就是民間常采用的“出f a不出m i”即“清角為宮”的四五度轉調手法。這一替代的結果是產生了五聲商調式曲調。如我多年前在杭州所屬山區收集的兩首山歌,其一是臨安《班工歌》,典型的五聲徵調式山歌,4+3句式,四個腔節落音是高商、徵、宮、徵;另一是建德《山歌好唱口難開》,也是4+3句式,從徵類曲調的角度看,四個腔節落音也是高商、徵、宮、徵:

譜例24 《班工歌》(臨安)/《山歌好唱口難開》(建德)

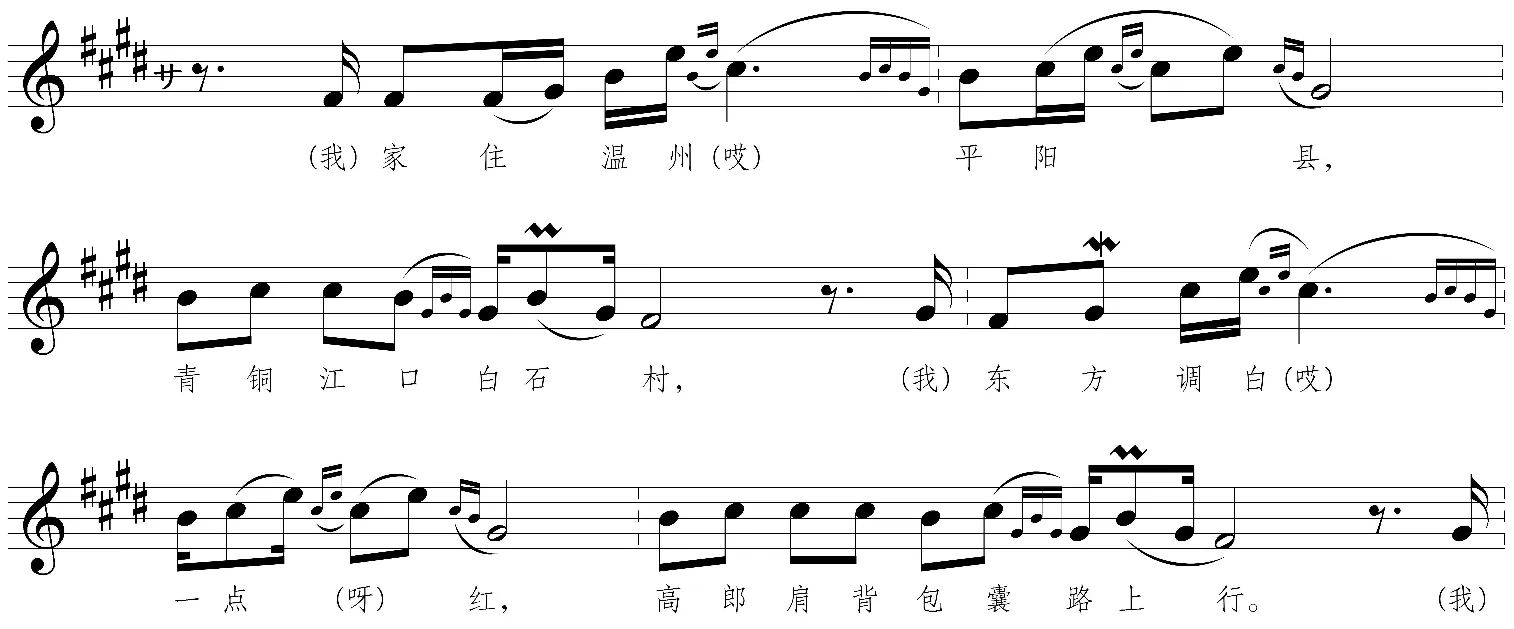

由于后者在前者曲調基礎上,把第一腔節的最高音角m i改成清角f a演唱,然后在第二腔節再把清角f a改回到角,因此在分析時,如以清角為宮,那么該曲就是商、角、徵、羽、變宮、宮的六音列,即加變宮的五聲商調式,其中有變宮的第二腔節則是臨時轉入上五度調的五聲徵調式旋律;當然,如仍按與《班工歌》一樣的五聲徵調式分析,那么,該曲就是徵、羽、宮、商、角、清角的六音列,即加清角的五聲徵調式。這一曲調存在復合調性的情況,給我們提供了這一帶商調式曲調從何而來的信息。以下這首《高郎》是純粹的五聲五音列商調式山歌,它在杭州附近的丘陵地區流傳:

譜例25 《高郎》(蕭山)

顯然,它來自丘陵地帶的五聲徵調式曲調,是通過徵調式最高音“角”的上行半音——清角為宮,也就是把徵調式第四、五音之間的大二度唱成小三度的轉調方式,而形成商調式曲調。至于為什么說,是商調式曲調來自徵調式曲調而不是相反的問題,與上文所述角調式曲調來自羽調式曲調的判斷依據基本一致,即一是考慮了兩者山歌音列結音與冠音的音程協和度關系,二是考慮了兩者山歌流傳范圍大與小的關系。

杭嘉湖平原上的一批商調式山歌,其節拍規整而有小調風格,但其旋律樸直,四句落音分別為徵、商、角(或羽三音列的宮、羽)、商,可知是產生于丘陵山區四個腔節或四句落音為高商、羽、宮、羽的羽調式山歌。

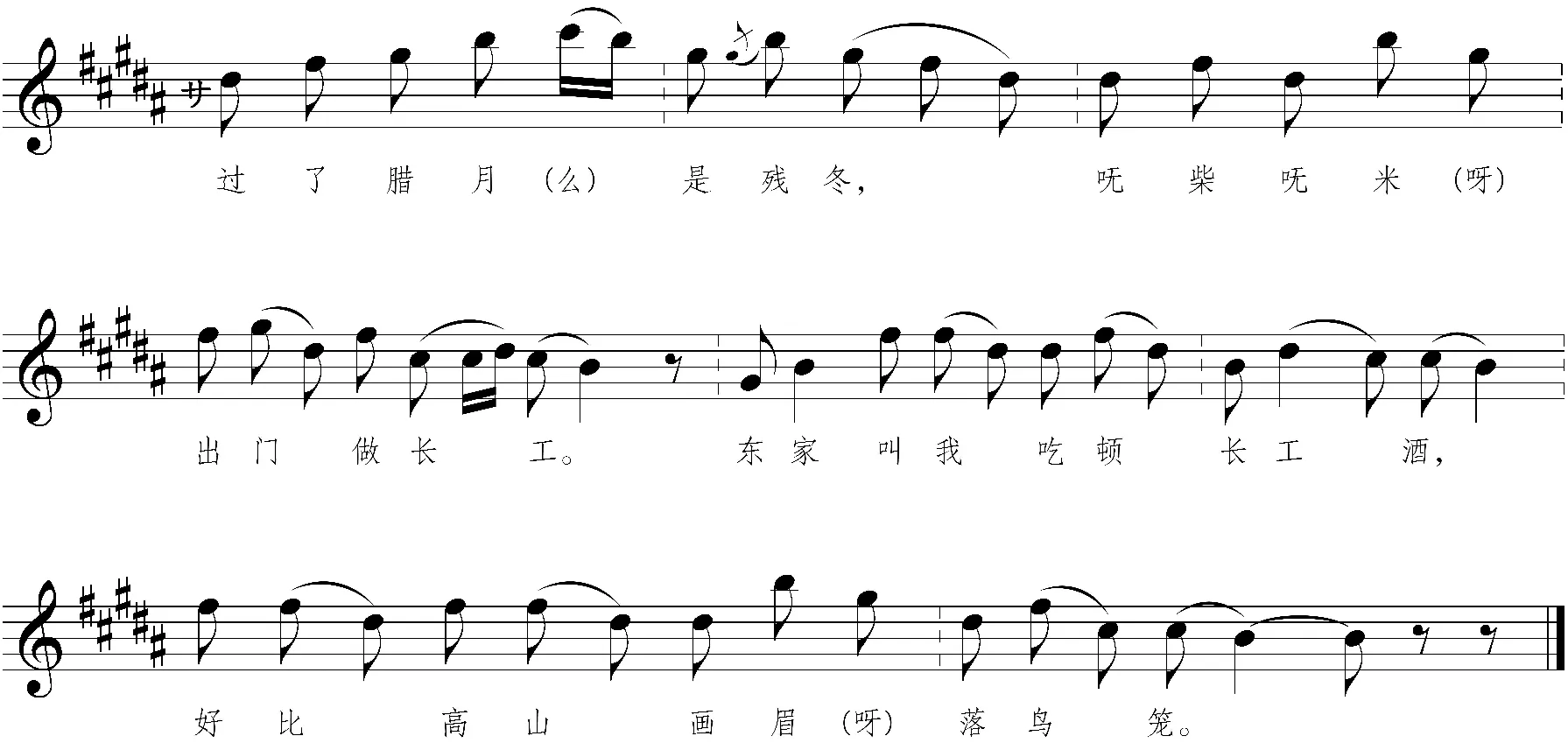

浙江另有一批商調式山歌,也是在五聲徵調式山歌基礎上產生的,但它的調性變化曲調,不是源出小二度的半音上行,而是源出把原有徵調式山歌結束句的尾部旋律,以五聲性下行模進方式進行曲調音列的擴大。這種商調式山歌既在丘陵地區流傳,如新昌《長工歌》、樂清《長年詩》《四句斗歌》《田詩詞》和永嘉《搖船山歌》⑤,也傳唱到浙北平原,如嘉興《長工苦》、平湖《削花山歌》⑥、杭州江干區《老長工》《小長工》⑦等。它們的曲調,都是來源于原徵調式結束句旋律的五聲性下行四度移位。因其曲調產生于具有兩種句式類型的徵調式山歌,所以這些商調式山歌,也同樣具有兩種句式。

與五聲徵調式曲調存在著基本的五音列、八度框架的六音列,與音域最寬的七音列至八音列的三類音列山歌一樣,商調式山歌也有這樣三類山歌的存在。下例是基本五音列類的、4+3句式的新昌商調式山歌《長工歌》:

譜例26 《長工歌》⑧(新昌)

上述山歌4+3句式之上下句的四個腔節落音,是“高商、徵、宮(或羽)、低商”。若我們把它與上述臨安的徵調式《班工歌》和建德的徵—商復合調式《山歌好唱口難開》進行對照就可察覺:其一,新昌《長工歌》的曲調來源是四個腔節落音為“高商、徵、宮、徵”的五聲徵調式山歌,其第三句受到《孟姜女》類小調第三句的影響,把原先的上句落音(即第二腔節落音)改為羽音,產生了“轉”的功能,由此形成由兩對上下句變化而來的起承轉合四句體結構(其他商調式山歌第三句也有落在羽的上五度角音上的情況);其二,它第二句和結束句的商調式下行級進旋律——“(la)sol、mi、re”是徵調式山歌下句“(re)do、la、sol”的五聲性下四度模進。

除了上面這種4+3句式的曲調,商調式山歌還有7字句式的類型。如五聲六音列的永嘉《搖船山歌》:

譜例27 《搖船山歌》⑨(永嘉)

因是七字句式緣故,該曲沒有四個腔節,所以它沒有明確的、四個腔節的句讀落音,而是兩對上下句的曲體結構,但它的旋律骨干音仍然保留了腔節落音,如第一上句中間的旋律冠音——高商和句尾落音徵,以及第二句(下句)中間的高宮和句尾落音低商。粗略一看,這首七字句式商調式山歌與上文4+3句式的新昌商調式山歌《長工歌》,似乎難以歸在同一類別,但通過找出它們句中的腔節落音與句中的旋律骨干音,以及各自的句末落音的相同現象,就可明確作出判斷,它們是同一種商調式山歌之兩種形態,但它們的音列數不同,前者是五聲五音列,后者是五聲六音列,其旋律在商的高低八度音列框架內進行。

因為上述商調式山歌,產生于原有徵調式山歌結束句的下行四度移位,所以,在以徵的高低八度為框架的徵六音列曲調基礎上,結束句再下移四度的結果,是既形成了商調式曲調,又使這一類商調式曲調的音列,從原徵的六音列擴至商的八音之數。如樂清《長年詩》:

譜例28 《長年詩》⑩(樂清)

該山歌由兩對上下句組成四句體,其一對上下句的四個腔節落音是“高商、徵、羽、低商”。如前所述,其原型徵調式曲調的四個腔節落音是“高商、徵、羽、徵”,其原型徵調式的音列是徵、羽、宮、商、角、徵的六音列,而在下句句尾旋律作出下四度移位后,其新形成的商調式曲調具有從低商、低角、低徵、羽、宮、商、角到徵的八音音列,從而在浙江各個調式山歌中,成為音域最寬的調式類別之一。

3.五聲羽調式山歌

從浙江丘陵山區向北穿過杭州市區,就進入了浙江北部的杭嘉湖平原。這里河湖交錯,水網縱橫,是典型的江南水鄉,與江蘇南部和整個上海一起,屬于長江入海形成的沖積平原——長江三角洲。在這一片風光秀麗的平原水鄉,我們所能聽到的山歌,有羽、宮、徵、商四種五聲調式,其中以五聲羽調式山歌最具地域代表性。其旋律框架來自浙江丘陵地帶的羽四音列曲調的發展,其流傳范圍主要集中于杭州、嘉興、湖州三市的平原區域,如嘉興市的海寧、海鹽、桐鄉、嘉善與湖州市郊區,以及杭州市的江干區、余杭區,也包括杭州的西湖區、富陽、桐廬等丘陵與平原的交界地帶。這些五聲羽調式山歌的句式類型主要有4+3句式與7字句式兩種,也發展出獨特的混合句式;其五聲曲調基礎是上句落宮,下句落羽的羽四音列,即五聲羽調式是在加入高徵后形成;其既有五聲羽調式之樸實規范的五音列旋律,也有高亢悠長并體現最高發展階段的八音列曲調,以及通過上句五度翻高的民間旋律發展方法而形成的一些變化曲調與變化曲體。

基本型的五聲羽調式山歌由以下幾個要素組成:其一,調式框架為上句落宮,下句落羽;其二,旋律由羽四音列+高徵的五聲五音列組成;其三,曲調句式或為4+3,或為7字,后者這類山歌數量較多。

以下是4+3句式的基本型羽調式山歌《耘田山歌》,為杭州西湖區農民在水稻田里耕田時所唱,屬于這一類基本型的還有桐廬《長工怨》、富陽《十里亭》?等,需要關注的是,它們集中在杭州附近,這里雖仍是丘陵,但已到了與杭嘉湖平原交界的地帶。

譜例29 《耘田山歌》?(杭州)

該山歌為五聲五音列的羽調式曲調。其音階的第五音,即曲調的最高音徵在旋律中出現五次,其中四次是兩個角音中間的輔助音,一次是全曲結音的尾飾音,都不在曲調的強拍強音節位置上,由此可推定這一類曲調的基礎是羽四音列山歌。另外,該山歌4+3句式的四句體結構由兩對上下句組成,其上句落宮,下句落羽,正是這一片土地上羽調式山歌曲調的規范落音。

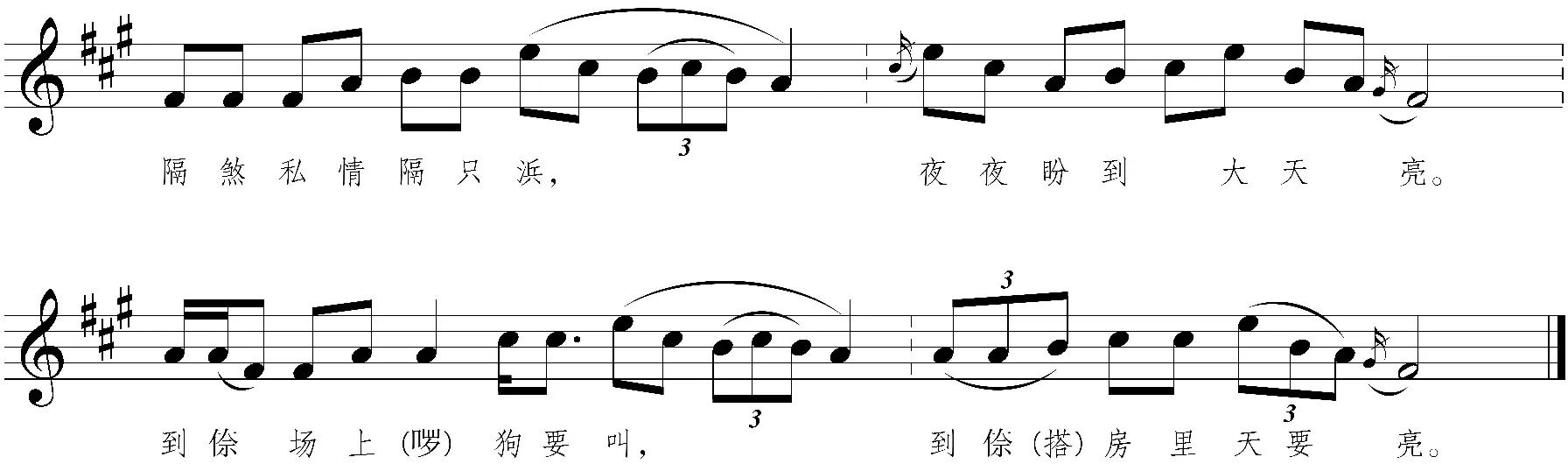

以下是七字句式的基本型羽調式山歌《夜夜盼》(見譜例30),流傳于杭嘉湖平原的中心地帶。由于歌詞內容表現男女情愛,這一帶稱其為私情山歌。在音樂形態上,與該山歌同屬基本型的較多,如與《夜夜盼》同在海寧傳唱的《隔山來》?、浙江中部丘陵地區的蘭溪《青絲鳥》《護青梅》《乾隆皇帝十六年》,?以及浙南沿海丘陵地帶的溫嶺《討海郎君》?等。

它以兩對上下句式構成的四句體,并以羽為最低音、徵為最高音的五聲五音列旋律進行,以及以上句落宮、下句落羽的調式旋律框架,展示出這一區域五聲五音列羽調式山歌的基本形態。

在4+3句式的五聲羽調式五音列山歌曲調上,山歌手還發展出上句為4+3的詠唱,下句為7字的吟唱這一混合句式曲調類型。如譜例33長興《長工歌》的上句是4+3句式,其第二、三、四下句是7字句式。

譜例30 《夜夜盼》?(海寧)

那么,這種基于羽四音列的、五聲羽調式曲調中的第五音徵從何而來?它如何進入四音列山歌曲調?我認為,從徵、羽兩類山歌與生俱來的緊密關系中就可尋到答案。即從徵四音列具有徵+羽三音列與徵五音列具有徵+羽四音列的音列結構,徵、羽類山歌常有相似的旋律進行以及徵、羽類山歌的結音常有徵、羽游移等現象方面,能夠發現山歌手經常對徵、羽兩類旋律作出混用。如上文譜例5徵+羽三音列的建德《晚娘山歌》、譜例6青田《山歌答》與臨安《打個呵欠》?,以及五聲徵調式的建德《山歌要打》和《太陽下山》?、淳安《小小山歌》?、安吉《叫我唱歌》和《打個山歌》?等都是以徵調式的結音徵進行到羽音的終止式來結束全曲;又如黃巖《寧溪山歌》《懶漢山歌》?、上虞《四姑娘》、新昌《私鹽山歌》、象山《瑞雪含蕊》、?甌海《長工嘆》《懶漢山歌》、溫州《河邊問答》等?都是徵+羽四音列的五音列結構。因此,在徵、羽不分家的旋律進行情況下,以徵的高低八度為音列框架的五聲六音列曲調中的高徵,也就很自然地成為羽五聲調式山歌的旋律冠音高徵。下例是徵、羽兩類山歌各自起唱的第一樂句旋律,上方為徵類,下方為羽類:

譜例31

(1)徵類《杜鵑鳥》與羽類《十里亭》的首句旋律

(2)徵類《種田山歌》與羽類《耘田山歌》的首句旋律

兩個上面一行的五聲徵調式山歌都以羽音起唱,并都具有徵+羽四音列的音列結構,因而旋律的羽類色彩較濃,與它們各自下面一行的羽調式曲調非常接近。在浙江徵調式山歌中,這一徵、羽調兩類山歌旋律相互滲透的類別數量較多。

在山歌演唱的情感表達與創新心理的因素推動下,杭嘉湖平原上的山歌手在上述這種羽調式基本曲調形態的基礎上,把第一上句的旋律作五聲性的上五度移位,即把原先上句的起頭旋律la、do、re,或la、do、re、sol,上移五度為mi、sol、la,或 mi、sol、la、do,但第二上句一般仍保持原有旋律(個別有變化)。這樣一來,原有曲調隨之就出現了一些相應變化:

一是上句旋律最高音上升到了高宮,由此,其上句的落音,由原先的宮音發展成以角為主,上至徵音,甚至到原有起音羽的高八度羽音,這正是上移五度旋律的mi、sol、la三個骨干音(另有落商音的個例)。以下是四首羽調式山歌首句旋律,最下一行是海寧《夜夜盼》的基本型首句落宮旋律,第三行是桐鄉《十二把扇子》的首句落角旋律?,第二行是湖州《搖船山歌》的首句落徵旋律?,最上一行是湖州《唱古人》的首句落羽旋律?。

譜例32 四首羽調式山歌第一上句的對照譜

這樣,羽調式山歌的音列、音域就得到了擴展,其音列音從原有的五聲五音列的“低羽—高徵”,擴充到“低羽—高羽”的五聲六音列,如湖州《搖船山歌》《六指頭阿哥》?等;還有一批山歌再擴充到五聲七音列的“低羽—高宮”,如湖州的《慢山歌》《唱古人》?,桐鄉《十二把扇子》《苦長工》?等;在五聲七音列曲調的基礎上,有些還從底音即結音低羽向下延伸到低徵,成為五聲八音列的羽調式曲調[參見譜例《五姑娘(滴落聲)》],其旋律的張力與藝術表現力由此大為加強。

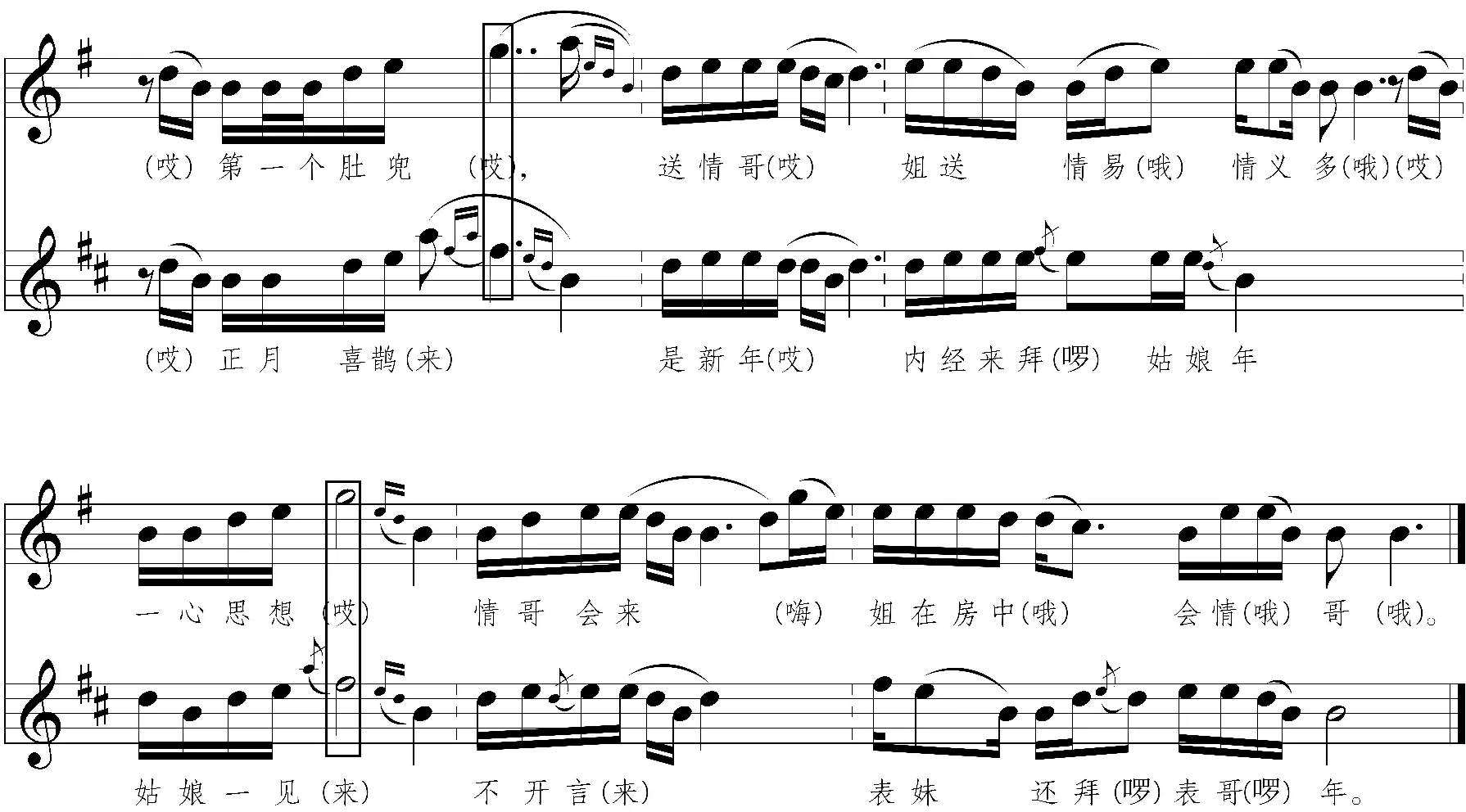

二是曲體的變化,即因上句音區的五度上提而使上句與下句之間原有起落的落差拉大,這樣就打破了原有上下句一動一靜的平衡度,因此此時如同交響樂作品終止時樂隊需要反復演奏主音以獲得穩定感一樣,為獲得下句的穩定感,山歌手就在兩對上下句的結構上,發展出一上三下的四句結構體。第一句分別落宮或上五度旋律的角、徵、羽,其余三句都落低羽的湖州市《慢山歌》《唱古人》《搖船山歌》《六指頭阿哥》、桐鄉《十二把扇子》?、長興《長工歌》和杭州《對山歌》?等山歌都是這樣。如長興山歌《長工歌》:

譜例33 《長工歌》?(長興)

這五聲七音列的羽調式山歌上句為4+3句式,落角;三個下句為7字句式,都落羽;從而在落音和句式這兩個方面,都表現出一上與三下的二分四句體結構形態。

最能體現浙江羽調式山歌藝術高度的,當是以“滴落聲”為代表的一批在田秧勞動時演唱的散板山歌曲調。中華人民共和國成立后,因當地無山,它們被文化部門改稱作田歌,從此就以田歌著稱。如五聲八音列的嘉善田歌“滴落聲”曲調,其歌詞《五姑娘》講述的是發生在清咸豐年間當地一個真實的愛情悲劇:

譜例34 《五姑娘》(滴落聲)?(嘉善)

“滴落聲”為起承轉合四句體,四句落音分別是角、羽、宮、羽。其曲調的主要特點有二:

其一,因其曲調的原型,是具有兩對上句落宮、下句落羽的四句體結構的五聲五音列羽調式曲調,而現在第一樂句的第二腔節“mi、sol、la、do……”是第一腔節“la、do、re、mi”的上五度五聲性旋律移位,所以原先第一樂句的落宮旋律相應調整為落角。

其二,該曲調第二句落羽的尾部與第三句落宮的尾部,以及第四句落羽的尾部都有低徵的裝飾,反映出徵、羽兩類曲調同源與經常互滲的特點,但鑒于這是羽調式山歌類型的曲調,具有固定的落音規范,并且這一低徵時值短暫,又有因羽音下滑而產生的現象,因此決定了它具有旋律裝飾性質,不是該曲調的穩定結音。但也正因它的出現,使得羽調音列產生了一抹徵調色彩,并使其在原先的底音為羽、冠音為宮的五聲七音列基礎上,再下擴至徵,就此形成從低徵到高宮的、音域寬廣的五聲羽調式八音列旋律。

事實上,從具有宮角大三度關系而能明確調性的四音列山歌起,音列音的逐漸增加是山歌曲調表現力逐漸增強的一個重要標志,“滴落聲”也因其高亢低回的八音列曲調成為浙江羽類山歌的代表。

4.五聲角調式山歌

當角四音列曲調與羽四音列一起,從浙江西部出發,沿錢塘江向北傳播到杭州市周邊,得以廣泛傳唱的同時,角四音列+商的五聲角調式山歌也出現了。但與羽、角四音列與五聲羽調式山歌的數量較多以及流傳范圍較廣有所不同,五聲角調式山歌的數量少,流傳范圍窄,至目前為止,只發現在富陽一帶存在。如這一帶的《十個肚兜》與《懊惱歌》?。它們的曲調結構是4+3句式的、兩對上下句組成的四句體,它們的音列冠音是商,但該商音只出現在上句的長音宮之后,是以上滑方式引出的、短暫的裝飾音,其余都是角四音列的旋律,可知它們是角四音列+高商的五聲五音列結構。而且,如同前文所述徵、羽三音列和徵、羽四音列都有同一名山歌手唱出四五度關系調性的兩種曲調一般,演唱這五聲角調式山歌的,是以一人之口既能唱五聲角調式曲調,也能唱四五度調性關系的五聲羽調式曲調的山歌手。現把富陽的這位山歌手所唱的一首角五聲山歌和另一首羽五聲山歌合在一起進行對比如下:

譜例35 《十個肚兜》與《六堂妹》(富陽)

排在上方的是五聲角調式五音列山歌《十個肚兜》,排在下方的是五聲羽調式五音列山歌《六堂妹》,可以看出,兩首不同調性的山歌在曲體結構、上下句落音、音列數量、旋律進行等形態方面都幾乎一樣,僅僅是兩首曲調音列的第四音有半音移動而導致兩者調式不同。根據前文分析可知,徵調式五聲六音列之高徵的存在,導致在羽四音列音列中出現高徵而形成羽四音列+高徵的五聲羽調式曲調。現上例又告訴我們,羽調式五音列冠音徵的存在,即從結音低羽到冠音高徵的小七度音程的出現,又是角四音列曲調出現第五音商的音高來源。就這樣,羽調式五音列曲調以第四個角音向上作小二度移動,即以清角為角調式之宮的方式,而使其整體轉化成角四音列+高商之五聲五音列的角調式山歌。這種來源于羽調式曲調的五聲角調式山歌雖在浙江較少,但在鄰地上海的嘉定一帶卻時有所見,并且在青浦等地,它的旋律用音之數還發展到以結音角的高低八度為框架的五聲六音列。

5.五聲宮調式山歌

最后要梳理和分析的,是宮調式山歌。如上所述,在浙江丘陵山區流傳的漢族山歌,絕大多數都是徵、羽類山歌與它們各自五度調關系的商、角類山歌,包括徵、羽三音列,徵、羽、角四音列和徵、商、羽、角五聲調式的曲調。那么,從四度音程曲調源頭發展而來的調式曲調除了以上四種以外,有沒有宮調式?當然有。這一些宮調式山歌,主要集中在從杭州郊區一帶開始向北的整個浙江北部平原,也包括共屬長三角區域的江蘇南部和上海地區。如余杭《采青梅》和《老長工》,德清《十里亭》《荒年山歌》和《搶親山歌》,湖州市《小長工歌》和《南雙林山歌》等?。然而在浙北平原以南的整個浙江丘陵區域,都沒有宮調式山歌的蹤跡。

至于對于它們的曲調從何而來的追尋,并不像其他調式山歌的來源那樣清晰。因為我們知道,徵、商、羽、角五聲音階的山歌旋律都是在其同類的三音列、四音列曲調基礎上一步步發展出來的,然而奇怪的是,整個浙北平原水鄉,沒有發現任何一首宮三音列或宮四音列的山歌曲調。那么隨之而來的疑問就是,這種宮調式山歌究竟在什么曲調基礎上產生?它是通過什么途徑而產生?

由于這一帶傳唱的,主要是羽調式山歌。下面就以余杭(今杭州余杭區)的宮調式山歌《采青梅》為例,來與當地羽調式山歌進行對照,以尋找其宮調式曲調的來源線索:

譜例36 《采青梅》(余杭)

該曲調是這一帶宮調式山歌的基本形態,它由4+3句式(接近七字句式)的兩對上下句組成,每一上句落羽,下句落宮。我們現把它與譜例30海寧的私情山歌《夜夜盼》這一同為基本形態的五聲羽調式山歌的四句落音作一比對,可以看出:第一,前者宮調式《采青梅》下句的第二腔節是re、mi、re、do,落宮,后者羽調式《夜夜盼》的上句第二腔節旋律與前者完全一致;第二,前者上句的第二腔節是re、mi、re、do、la,落羽;后者下句的第二腔節是sol、re、do、si、la,落羽,其中的變宮s i是裝飾音,其腔節曲調是在落音不變前提下,唱詞四聲變化而來的旋律變異,可見前者上句與后者下句的第二腔節也基本相似。這就表現出,分別為宮調式和羽調式曲調的兩者,其上下句第二腔節旋律具有交叉性質的一致或相似的關系。

若我們再把前者《采青梅》本身的上句與下句旋律相互對照,就可以更清楚地看到,它的上句和下句的第二腔節旋律基本一致,只是落音不同,即兩個上句的第二腔節都是re、mi、re、do、la,落羽;兩個下句的第二腔節都是re、mi、re、do,但停在宮音不再下行至羽。這種上下句相似的現象提供了這樣的信息,即如果我們把該五聲宮調式基本型曲調的上下句作一調換的話,那出現的就是前述五聲羽調式山歌的基本型曲調;或者反過來說,如果把前述羽調式山歌的上下句作一調換的話,那出現的就是五聲宮調式山歌的基本型曲調。

由此我作出這樣的推斷——浙江北部宮調式山歌曲調,其最初應該產生于羽調式山歌在上下句演唱次序上的互換。即當地山歌手通過先唱五聲羽調式山歌的下句,再唱其上句,并在這一過程中把旋律作些適當調整的方式,產生了具有新意的五聲宮調式曲調,并在這一行為方式的不斷重復與旋律的隨之發展中,浙江北部山歌在徵與商、羽與角的四種山歌調式類別基礎上,又增添了五聲宮調式曲調。

這種與其他四種五聲調式發展途徑完全不同的獨特曲調產生方式所引出的有趣現象,解釋了兩個疑點:

其一,為什么杭嘉湖平原上的五聲宮調式山歌,不是源出宮類三、四音列曲調音的逐個增加,并且也沒有它的宮類三音列、四音列曲調的存在?這是因為在這一片平原水鄉土地上,羽類、宮類同體,兩者的區別只是在已有羽類曲調落羽或落宮的樂句落音中,選擇一個而已,其宮調式并不是來自四五度關系調性的異質變化,它與羽類的關系,更像西方音樂中的大小調關系。

其二,為什么杭嘉湖平原上的宮調式曲調,雖然也有西方大調中的“do、mi、s o l”大三和弦音,卻沒有明亮的大調色彩,而是充滿著羽調式山歌之清麗委婉風格?這也是因為在這里,羽類、宮類同體,宮調式曲調源出羽調式山歌,屬于羽調式山歌的支流。

正是出于當地的宮調式與羽調式山歌曲調之間的緊密關系,羽調式山歌首句上翻五度的旋律發展以及因此而產生的一些形態變化,也同樣表現在這些宮調式山歌上。如屬于杭嘉湖平原的余杭五聲宮調式七音列山歌《老長工》(見譜例37)。

這首曲調第一句落在角音上,第二、三、四句都落宮音,其曲式為一上三下的四句體結構。該首句落角的整句旋律與羽調式山歌落角的旋律十分相近(參見譜例33長興《長工歌》與譜例32桐鄉《十二把扇子》),而那些羽調式山歌的首句,就是在如同《夜夜盼》那樣的羽調式基本型曲調首句旋律基礎上,作提升五度的發展結果。而且,它的曲式為一上三下的四句體結構,這也與羽調式一上三下結構完全一致,只不過是把落音羽換成宮而已。

譜例37 《老長工》?(余杭)

結語

音列,是指把樂曲中所有的音,按從最低到最高順序排列的一種曲調用音呈現形態。它與在調式主音的高低八度框架內,把曲調中的音從主音開始,按由低到高順序排列的音階不同。但從概念定義的角度說,后者的音階只是一種具有特定指向的音列,它屬于前者。因此,本文論及的音列,在概念上也包含了音階的內容。從音列以及與音階有著緊密關聯的調式之視角來對浙江山歌音樂進行研究,可以梳理出不同山歌之間存在著的曲調源流關系與曲調發展層次關系,以及曲調旋律的發展方式。

本文認為,浙江山歌曲調之源頭,應該是存留在我國東南丘陵的、具有四度旋律音程的兩個音。四度是最小的協和音程,也就是從相距四度的兩音列曲調起始,在漫長的歷史進程中,民間歌者通過在四度旋律音程的兩音曲調中,插入一個可作前后小二度移動之音的方式,產生了以這四度為框架、以大二度+小三度或者小三度+大二度為音列結構的徵、羽兩類三音列曲調。?

這兩類同源的三音列都是4+3句式結構的吟唱型曲調,即每一上句或下句的前一腔節都唱四字,后一腔節都唱三字,但在后一腔節唱完三字后,一般都會加上一個襯詞如“啊、呀、喲”等,這種只在后一腔節末加一個襯詞的行為,顯然是為了使后一腔節也唱成四字,以與七字句前一腔節的四字形成4+4的平衡;與此同時,它們一對上下句的四個腔節落音——或是羽類的“高商、羽、宮、羽”,或是徵類的“高宮、徵、羽、徵”——完全是四個樂句的起承轉合體之表現。這實際上的4+4句式和四個腔節落音的起承轉合關系,從現象上表現出,這些上下句體的三音列山歌,繼承了一種以四字為一句,以起承轉合四句為一段之曲調結構的特點。那不就是兩千多年前《詩經·國風》之中那些個具有四字句式與通過韻腳表現的、起承轉合段式的民間歌曲結構嗎?確實,若我們把“關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”,或是“桃之夭夭,灼灼其華。之子于歸,宜其室家”這一類詞填入徵、羽三音列曲調吟唱,絲絲入扣的詞曲貼合現象頓時會使我們聯想到,這種三音列山歌有如生物界的活化石動物,應該是遠古社會的曲調遺存。

由于這兩類三音列曲調都有共同的小三度音程,而山歌手對旋律音高的掌握,建立于對旋律前后音之間的音程感知,因而山歌手很容易把徵、羽兩類三音列的共同小三度音程做出疊加,由此出現徵、羽、宮、商的徵四音列;同時,因徵、羽兩類四音列與徵羽兩類三音列一樣,音列第二音的半音移向,是決定音列調式屬性的關鍵,而徵四音列第二音向后半音移動,使原先的徵—羽大二度音程轉成了小三度,于是出現羽、宮、商、角的羽四音列;隨后,山歌手又通過把羽四音列中的最后一個大二度轉唱為小三度的半音移動方式,產生了角、徵、羽、宮的角四音列。

接著,山歌手再以同樣的共同音疊加與音列半音移動方式,先后產生徵調式與商調式以及羽調式與角調式的五聲山歌曲調,另外還通過一種特殊的、上下句的轉換方式,把羽調式曲調轉換成宮調式山歌。自此,浙江山歌五類五聲調式的曲調齊全無缺了。

就在這五類五聲調式的五音列基本形態基礎上,山歌手又以山歌結音的高八度音的加入、曲調結音下滑演唱而引起的音域下擴,以及山歌首句的上五度五聲性模進和尾句的下四度五聲性模進等各種方式,使曲調繼續獲得從五音列、六音列、七音列直至八音列的擴充。通過山歌曲調音列數量的增加、音域的拓寬,浙江山歌曲調的豐富程度及其藝術表現力得到了明顯加強。

就這樣,浙江山歌從一個兩音列(四度)、兩個三音列(徵、羽)、三個四音列(徵、羽→角)、四個五聲調式(徵→商、羽→角)一直到第五個五聲調式(羽→宮)的出現,表現出一種通過縱向音列音的逐個增加與橫向音列音程的結構變化,所產生的山歌曲調源流關系和發展脈絡。這一縱橫交織的源流關系與發展脈絡,形成并拓展于從我國東南丘陵起,沿錢塘江流域水系,自南向北進入長江三角洲平原水鄉的一條山歌曲調傳播之路。

上述對共時態的浙江山歌曲調所做出的歷時態探討,不僅有助于我們對浙江漢族山歌的音樂形態表現與發展規律作出整體把握,而且還使我意外發現一個可以單憑歌唱來產生、發展曲調音列、音階的途徑。中外音樂學家對產生音階的探討,往往聚焦在原始樂器的發音(包括泛音)與音階的關系方面。但在這里,通過對歌者逐漸增添音列音方式的梳理,可為探究五聲音階的起源,提供一個新的研究視角。因為,五聲音階只有大二度與小三度兩種音程,而源出四度音程的徵、羽兩類三音列,其音程結構就已是大二度與小三度的相加,這意味著在山歌音列只有三個音的發展初期,就已經具有五聲音階的核心特征。并且,同源徵、羽兩類三音列,加上它們的上五度移位,所產生的正是徵、羽兩種五聲音階。這又給春秋時期《管子》三分損益法所計算的,為什么是徵五聲而不是以宮為始的五聲問題,提供了一個來自民間歌曲的佐證和注腳。

注釋:

①《中國民音歌曲集成·浙江卷》,人民音樂出版社,1993,第188頁。

②同①,第165頁。

③同①,第164頁、172、177、190頁。

④同①,第169、178、164、166、178頁。

⑤同①,第193-195頁。

⑥同①,第160-161頁。

⑦同①,第151-152頁。

⑧中國音樂家協會浙江分會、浙江省群眾藝術館:《浙江民歌匯集》第二分冊紹興卷,1981,第12頁。

⑨同①,第193頁。

⑩同①,第193頁。

?同①,第153-154頁 。

?同①,第153頁。

?同①,第140頁。

?同①,第242-244頁 。

?同①,第276頁。

?同①,第141頁。

?同①,第183頁。

?同①,第177-178頁 。

?同①,第181頁。

?同①,第184-185頁。

?同①,第163頁。

?同①,第170頁。

?同①,第174-176頁。

?同①,第136頁。

?同①,第137頁

?同①,第135頁。

?同①,第136頁。

?同①,第134-135、137頁。

?同①,第137-138頁。

?同①,第134-137頁。

?同①,第150頁。

?同①,第140頁。

?同①,第123頁。該歌在田間的實際演唱調高一般為G宮或F宮。

?同⑧,第一分冊杭州卷,第82-83頁。

?同①,第142-149頁。

?同①,第149頁。

?由于主題之故,本文只探討浙江省行政區域內的傳統漢族山歌。其實這個四度音程之源(包括首調唱法的“低徵—宮”和“低羽—商”)也涉及鄰省與更遠省份(事實上還超出國界)的山歌。換言之,這至少是一種全國現象。