財政支出政策、收入水平與居民幸福感

黃曦 傅紅春

摘 要:基于2010—2015年中國綜合社會調查(CGSS)數據,以居民收入水平為中介因素,從政府財政支出政策對居民幸福感的影響角度出發,考察政府財政支出對居民幸福感的影響。考慮到城鄉差異,在控制時間效應和地區效應的條件下,采用穩健性回歸分析。研究發現:財政支出對居民幸福感的影響系數為1.341,即財政支出能夠影響居民幸福感;財政支出與居民幸福感之間存在顯著的“倒U”關系,即居民幸福感水平先隨著財政支出的增大而增加,其后隨其增大而減小;居民收入在財政支出作用于居民幸福感的機制中起到部分中介效應。因此,綜合考量收入水平、財政支出,科學設計財政支出政策,有助于建立以幸福為核心的社會發展體系。

關鍵詞:財政支出;收入水平;居民幸福感

中圖分類號:F812.0 ?文獻標識碼:A ? 文章編號:1003-3890(2019)02-0038-07

一、引言

習近平總書記在十九大報告中強調中國特色社會主義進入新時代,揭示我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾[1]。十九大對于我國社會主要矛盾的最新解讀,強調了經濟發展不僅是“量”的發展,更是對“質”的要求。改革開放以來,盡管我國經濟增長迅速,但也凸顯出一部分發展不平衡不充分的問題,如收入分配問題、住房問題、生態環境和公共品無差別供給等,這些問題在不同程度上影響居民的幸福感。人們對美好生活更多樣化、多元化的定義,也需要我們克服經濟發展的不平衡和不充分,以更好地提升人民生活的幸福感。

財政支出政策是政府調控宏觀經濟、收入再分配的主要政策手段,可分為購買性支出和轉移性支出,包括公共安全支出、國防支出、一般公共服務支出、科教文化支出、醫療衛生以及社會保障和就業支出等。財政支出受限于財政收入,而財政收入主要來源于稅收,因此稅收對財政支出具有重要影響。稅收一方面對政府而言是收入,另一方面也是公民的負擔。同時,財政政策中由于存在轉移支付和公共產品等購買性支出,因此存在兩面性,即是政府負擔的同時也是公民部分福利的來源。而目前政府的行政治理目標愈加關注提升居民的幸福感,所以政策制定者在考慮財政支出政策的實施效果時,也需要考慮支出政策對于居民幸福感是否有影響,影響有多大。

近十年來,學者們對于居民幸福感影響因素的研究表明,居民收入對于居民幸福感的獲得起到至關重要的作用。李啟明等通過對17個省、直轄市的42個大中小城市居民進行綜合幸福感問卷調查,綜合經濟收入與幸福感的關系,發現二者呈現出顯著的正相關關系,說明在現階段經濟收入仍然是影響我國城市居民幸福感的重要因素[2];陳芬等運用格蘭杰因果關系檢驗和相關性分析,對湖北省城鎮居民人均可支配收入與居民幸福指數的關系進行了實證研究,得出居民實際可支配收入是影響居民幸福度的重要因素的結論,但幸福度隨收入增加會面臨一個拐點,過了拐點,幸福感將不會隨著收入的增長而增加[3]。由此可見,收入來源、收入保障和收入平等性等與居民幸福感同樣存在顯著關系。從居民擁有的資產性收入角度來看,吳麗民等使用2009年浙江日報社關于浙江省9個小城鎮居民幸福感的數據進行研究,發現資產與同時期幸福指數以及預期5年后的幸福狀況存在顯著的正相關關系,表明政府可以通過制定保護并提高居民財產性收入、擴大并穩定資產性投資渠道等相關政策來提高全民幸福指數[4];劉宏等通過數據分析,認為當期收入、財產性收入、房產財富對居民幸福感存在顯著的正向影響,并認為永久性收入和房產財富對居民幸福度的正面影響要強于當期收入[5]。從低收入群體和高收入群體的差異性角度來看,徐延輝等面對當代經濟社會快速轉型所帶來的貧富差距現象和社會矛盾,利用社區能力理論,對低收入群體幸福感獲得機制進行了探討,認為家庭和個人的絕對收入對低收入居民的幸福感沒有顯著影響,但是居民對收入差距的認知則會影響幸福感,建議政府進一步理順收入分配體制,通過對基層社區公共服務的財政支出,提升低收入群體的幸福感[6];丘海雄等從效用論和互動論出發,通過問卷調查發現,低收入群體幸福獲得更多源于收入水平的提高,而中上收入群體幸福獲得則主要歸結為社會互動的增加[7]。從收入保障性角度來看,楊勝利等采用中國家庭收入調查2009年的數據,對收入、保險與居民幸福感的關系進行了實證分析,提出政府應加強社會保障制度的頂層設計,統籌和完善現有城鄉養老、醫療保險的保障體系建設,尤其是加強對農村的支持力度,從而全面提升城鄉居民的幸福度[8]。

在以往的研究中,通常將收入作為解釋變量,研究關注點主要在“收入幸福悖論”,而涉及財政支出政策對幸福感影響的研究較少。所以本文嘗試從財政支出政策對幸福感的影響這一視角出發,在充分考慮不同地區、不同省份之間差異的情況下,利用CGSS微觀調查數據,分析財政支出政策對于個體主觀幸福感影響的傳導機制,并深入解析財政支出政策、收入水平對微觀個體主觀幸福感的效應。

二、機理分析

(一)財政支出政策調節收入水平的機理分析

由于財政支出政策需要綜合考慮財政支出政策本身以及稅收政策(稅收作為財政收入的主要來源,對財政支出預算和財政實際支出存在影響),所以分析財政支出政策調節收入水平需要充分考慮稅收政策。

在宏觀層面,財政政策對收入總量存在影響。根據國民收入核算恒等式Y=C(Y,T)+I+G+EX,財政支出和稅收分別通過乘數效應對國民收入產生影響,盡管存在擠出效應,但由于財政支出的乘數為正,稅收乘數為負,依然使得財政支出對國民收入產生正推力,稅收產生負推力,并且財政支出的影響效果大于稅收的影響效果。

在微觀層面,財政支出通過購買性支出和轉移性支出對社會物質生產產生影響。其中購買性支出是政府的市場性再分配活動,對社會生產和就業的直接影響較大,執行資源配置能力較強。轉移性支出通過社會保障支出和政府補貼的形式,表現政府非市場性再分配活動,對收入分配的影響較大,執行收入分配的職能較強。再次分配的收入調節主要依靠與居民息息相關的財產稅、所得稅和一些政府的轉移支出。初次分配注重效率,再次分配注重公平,因此在再次分配階段,平衡中低收入階層的收入水平具有公平的重要意義。主要調節機制如下:第一,政府稅收收入和轉移支付在“量”的方面的選擇。如果政府加強所得稅、財產稅等稅收的征收力度,減少轉移性支出,政府的收入將會增加,而企業和居民的收入將會減少,再次分配的政策方向更傾斜于政府方面;如果政府降低所得稅、財產稅等稅收的征收力度,增加轉移性支出,政府的收入將會減少,而企業和居民的收入將會增加,再次分配的政策方向則更向企業和居民方面傾斜。第二,再次分配的政策傾斜方向不同,企業和居民的收入水平就不同,同時消費能力和消費水平也不同,并且再次分配中,主要依靠財稅政策進行調節,因此市場機制的參與比較低。第三,財稅政策的制定離不開收入分布情況、針對的人群以及政策整體支出和來源三個部分。根據國際經驗,不同地區財稅政策隱含的再分配潛力不同。對于人均GDP較低的貧困地區,財稅政策的調節作用較強,原因在于滿足基本生活水平的消費支出占據了貧困地區居民收入中大部分比例,因此個體收入的再分配能夠有效提高貧困人口的邊際效用和幸福度。對于人均GDP較高的發達地區,當地居民的收入已不僅僅是用于滿足基本生活需要,所以對收入再分配的調節更多傾向于教育、健康、社會保障、住房、文化、體育和娛樂等方面的社會支出,因此,相對貧困地區財政政策對于發達地區邊際效用的影響較弱。

(二)收入水平影響居民幸福感的機理分析

Brickman et al.1971年提出了“適應水平理論”,該理論認為:人們對于新環境會有強烈的適應能力,并且人們對于正向新環境的適應能力尤為強烈[9]。對收入水平上升帶來的刺激,人們會在短時間內適應,從而適應高水平的生活品質,形成適應高收入水平的心理狀態。一個典型的例子:那些購買彩票中獎的居民,往往在中獎后短時間內幸福感有了巨大提升,但往往隨著逐漸適應收入水平的提升,其幸福感水平反而會逐漸回到未中獎之前的狀態。同時,學者們認為,人們對于損失所帶來的負面感覺比獲得所帶來的正面感覺更加強烈,即人們對于損失的關注度遠遠大于對于同等收益的關注度。

基于適應水平理論,進一步探討收入水平對于幸福感的影響。人們對于連續重復的收入增加會逐漸適應,并進一步降低由收入增加而帶來的幸福感提升。結合欲望理論分析,一方面,人們對于收入水平總是有無限的欲望,因此收入的上升總是達不到人們無限的欲望水平;另一方面,收入的增加猶如購買彩票一樣,隨著人們適應了上漲的收入水平后,又會產生更高的欲望水平。綜合效應導致盡管收入水平上升了,但如果收入的上升沒有達到人們的預期水平,這種收入水平的上升并不會帶來幸福感的提升。

適應性理論、欲望理論表明,在人們整體收入水平提升的同時,人們會更加關注社會財富的公平分配問題。并且在人們收入滿足基本需求以后,由于適應性心理的存在,收入水平的增加對幸福感的影響效應越來越低,最終整體效應降為0,因為在滿足基本需求以后,人們更加關注于收入之外的需求,包括教育、醫療等社會公平性以及更高層次的需求。基于此,本文嘗試用CGSS微觀調查數據,分析財政支出、收入水平對微觀個體主觀幸福感的效應。

三、模型設定、指標選取與數據來源

(一)模型設定

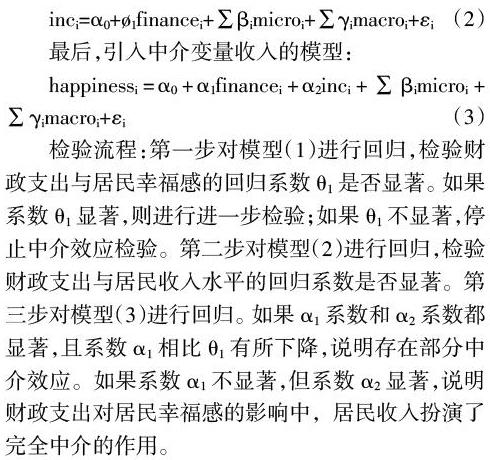

本文主要考察財政支出及其通過居民收入水平對居民幸福感的傳導作用,研究財政支出是否通過收入的中介效應對居民幸福感產生影響。溫忠麟等在結合Judd等提出的不同檢驗方法的基礎上,構造了一個綜合中介效應檢驗程序[10]。本文將采用該檢驗程序進行中介效應檢驗,具體檢驗流程見圖1。

檢驗流程:第一步對模型(1)進行回歸,檢驗財政支出與居民幸福感的回歸系數?茲1是否顯著。如果系數?茲1顯著,則進行進一步檢驗;如果?茲1不顯著,停止中介效應檢驗。第二步對模型(2)進行回歸,檢驗財政支出與居民收入水平的回歸系數是否顯著。第三步對模型(3)進行回歸。如果?琢1系數和?琢2系數都顯著,且系數?琢1相比?茲1有所下降,說明存在部分中介效應。如果系數?琢1不顯著,但系數?琢2顯著,說明財政支出對居民幸福感的影響中,居民收入扮演了完全中介的作用。

模型中happinessi表示第i個樣本的幸福度,以數值5、4、3、2、1分別表示非常幸福、比較幸福、說不上幸福或不幸福、比較不幸福、非常不幸福等五個層次。幸福感的取值從5到1,離散但有順序,因此適用于本文的模型是序數模型形式。為了控制時間和地區效應,本文在計量回歸中控制了時間虛擬變量和地區虛擬變量。

(二)指標選取及說明

具體變量設置情況如表1。

被解釋變量的選取:根據本文研究需要,以居民幸福感為被解釋變量。

解釋變量的選取:主要解釋變量為財政支出以及居民收入水平。

控制變量的選取:劉同山等研究發現,自評的家庭經濟等級、自身所處的社會階層與變化等對幸福感的影響比較顯著[11]。考慮各省的人均GDP、通貨膨脹率以及城鎮化率等為宏觀層面影響居民幸福感的變量,居民的性別、受教育程度、年齡、就業狀況、經濟階層以及家庭經濟地位等為微觀層面對居民幸福感產生影響的變量,本文把宏觀和微觀這兩大類變量作為控制變量,由此研究在控制這些變量情況下,財稅政策和居民收入水平對居民幸福感的影響。

(三)數據來源

本文選用數據結合了中國各省份數據和微觀調查數據,其中省份數據來自《中國統計年鑒》(2011—2016)。所使用的微觀數據來自中國人民大學中國調查與數據中心所設計并執行的中國綜合社會調查(CGSS)2010、2011、2012、2013、2015五年合并數據。該調查覆蓋了中國28個省、直轄市、自治區(不含西藏、新疆、海南和港澳臺),采取隨機抽樣方法,對10 000戶家庭中的居民個人及家庭情況進行調查,具有全國代表性。本文使用的CGSS這5年的數據采用了相同的抽樣框,進行了嚴密的分層三階段概率抽樣以確保樣本的代表性和科學性。2010年調查了11 783個樣本(31個省份),2011年調查了5 620個樣本(26個省份),2012年調查了11 765個樣本(29個省份),2013年調查了11 438個樣本(28個省份),2015年調查了10 968個樣本(28個省份)。

CGSS設置了關于幸福感的問題:總得說來,您覺得您的生活是否幸福?回答有:非常不幸福、比較不幸福、說不上幸福與不幸福、比較幸福、非常幸福5個選項,對應將此5個回答的幸福感程度依次設置為1至5的整數。本文在原有數據基礎上,剔除了個體收入水平值明顯不合理異常數值,以及拒絕回答主觀幸福感的個體數值,最終用于分析的樣本數量為50 837個。

表2為描述性統計。據此可知:居民幸福感平均數值為3.810,接近“比較幸福”,表明居民整體幸福感水平相對較高,并且幸福感中位數也達到了4。解釋變量財政支出平均值為4 107億元,高于中位數3 760億元,最小值為551億元,最大值為12 828億元,樣本之間波動較大,分布很不均勻;居民收入水平平均值達到26 464元,最小值與最大值差別懸殊,居民收入水平分布不均勻。控制變量方面,居民年齡平均值高達48.64歲;男性比例達到48.8%,不足五成;家庭經濟地位平均值為3.621,中位數達到4,表明居民家庭經濟地位相對較高;而個人階層地位平均值僅為4.205,表明居民階層相對較低;居民工作的比例高達62.4%,有配偶的比例高達79.6%;考察樣本中城市戶口比例僅為45.6%;居民平均受教育程度高達8.678年,表明平均達到了初中教育水平。

四、實證研究

為使變量之間更具有經濟學含義,同時從降低異方差的影響等方面考慮,對財政支出以及居民收入水平變量進行對數處理,得到財政支出通過居民收入對居民幸福感的調節作用。同時,為了避免異方差的影響,本文采用穩健性回歸,并控制了時間效應和地區效應。

(一)實證結果分析

表3是財政支出通過居民收入中介效應作用于居民幸福感的檢驗結果。結果顯示,回歸(1)首先驗證了財政支出對居民幸福感的影響是否顯著,回歸結果中財政支出的系數為1.341,且在1%顯著水平上顯著,表明財政支出對居民幸福感有顯著的正向促進作用。而財政支出平方項系數為-0.096,且在1%顯著水平上顯著,表明財政支出與居民幸福感之間存在顯著的“倒U”關系,即居民幸福感水平先隨著財政支出的增大而增加,然后隨其增大而減小。回歸(2)中財政支出項的系數為-2.513,財政支出平方項的系數為0.157,且均在1%的顯著水平上顯著,表明財政支出與居民收入之間存在顯著的“U型”關系。回歸(3)中,加入了中介變量居民收入項后,財政支出項以及居民收入項均在1%水平上顯著,而且財政支出項系數由回歸(1)中不加入中介變量的1.341下降為1.109,這說明居民收入在財政支出作用于居民幸福感的機制中起到了部分中介效應。

(二)穩健性檢驗

考慮到我國城鄉居民在教育、醫療以及養老等方面存在顯著的差異,因此分樣本考察。按照地理位置不同劃分為東、中、西三個部分,選取子樣本進行穩健性檢驗。本文選取東部地區子樣本進行穩健性檢驗,中部及西部地區估計結果與上文一致,由于篇幅限制本文未列示。

從表4來看,分地區估計結果與整體估計結果一致。回歸(3)結果表明,財政支出對居民幸福感有顯著的“倒U”關系,居民收入水平對居民幸福感有顯著的正向促進作用。從回歸結果來看,按地區劃分的子樣本回歸結果與總體一致,居民收入水平在財政支出對居民幸福感的傳導起到了中介作用,所以本文的估計是穩健的。

五、主要結論、政策建議及研究展望

(一)主要結論

本文主要通過居民收入水平這一中介變量,深入分析了財政支出對居民幸福感的影響機制。整體分析結果顯示:居民收入在財政支出作用于居民幸福感的機制中起到了部分中介效應。財政支出對居民幸福感的影響呈現顯著的“倒U”關系,財政支出對居民幸福感的影響系數為1.341,即居民幸福感水平先隨著財政支出的增大而增加,然后隨其增大而減小。

(二)政策建議

1. 建立以幸福為核心的社會發展體系。近年來,越來越多的學者指出我國已經進入了經濟增長對幸福感提升逐漸減弱的階段。因此,中國的經濟發展應該從過去的粗放式、高投入的增長模式,轉向堅持以人為本,注重經濟增長的質量、收入分配的公平性以及與生態環境和社會環境的和諧發展。相比過去衡量社會發展的指標,幸福感指標維度更多,衡量方式更加深入。應建立以幸福為核心的政府績效考核體系,將幸福作為一種新型的“政績觀”,以全面提高居民的幸福水平。

2. 高度關注中低收入階層,注重中低收入階層幸福感的提升。目前,我國仍有相當比例的居民處于中低收入階層,而且這些階層中存在的社會問題也非常嚴峻。由于低收入居民相比高收入居民有更強的收入邊際效用,所以想要提升居民幸福感的整體水平,必須將重心放在中低收入階層。通過改善中低收入階層群體的生活狀況,使我國居民的幸福水平全面提高。因此,社會資源應該更多向中低收入階層傾斜,社會公共政策的制定也應該以保障中低收入階層的利益為前提。

3. 財政支出方式的制定應該因地制宜,充分考慮地區經濟發展水平和居民收入水平。根據地方居民的實際需要,制定與其需要相吻合的財政支出方向。各級政府在保證自身質量和經濟效率的同時,保障收入分配體系的公平性,對公共資源的供給實施有效管理以促進社會的和諧發展。

(三)研究展望

本文目前的研究范圍尚局限在封閉經濟條件下,關于居民幸福感的解釋變量選取未考慮到區域間生產要素的流動、產業結構變遷等市場因素。在未來研究中,我們希望能夠打開封閉環境,區分各省份主要勞動人口所在的行業領域以及非勞動人口獲得居民幸福感的效用指標,同時納入更多的開放性元素,考慮除財政支出政策外的其他宏觀政策效應與中觀產業結構調整對于居民幸福感的影響。

參考文獻:

[1]習近平.決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[N].人民日報,2017-10-28(01).

[2]李啟明,陳志霞.城市經濟和家庭經濟對城市居民幸福感的影響機制[J].西南交通大學學報(社會科學版),2016,17(4):76-83.

[3]陳芬,朱新方,黃陳豆.城鎮居民可支配收入與居民幸福指數的經濟學思考[J].商業經濟研究,2013(2):12-13.

[4]吳麗民,陳惠雄.收入與幸福指數結構方程模型構建——以浙江省小城鎮為例[J].中國農村經濟,2010(11):63-74.

[5]劉宏,明瀚翔,趙陽.財富對主觀幸福感的影響研究——基于微觀數據的實證分析[J].南開經濟研究,2013(4):95-110.

[6]徐延輝,黃云凌.城市低收入居民的幸福感及其影響因素研究[J].經濟社會體制比較,2013(4):158-168.

[7]丘海雄,黃嘉文.效用論、互動論與幸福感:解讀中國的“幸福悖論”[J].安徽師范大學學報,2014(1):35-41.

[8]楊勝利,謝超,楊書華.收入、保險與居民幸福感研究——來自中國家庭收入調查的經驗證據[J].云南財經大學學報,2016(3):69-80.

[9]BRICKMAN P,CAMPBELL D T. Hedonic relativism and planning the good society[M]// APPLEY M H. Adaptation-level theory.New York:Academic Press,1971:287-305.

[10]溫忠麟.張雷,侯杰泰,等.中介效應檢驗程序及其應用[J].心理學報,2004(5):614-620.

[11]劉同山,孔祥智.經濟狀況、社會階層與居民幸福感——基于CGSS2010的實證分析[J].中國農業大學學報,2015,32(5):76-84.

責任編輯:曹華青

Abstract: Based on the data of China Comprehensive Social Survey(CGSS) from 2010 to 2015, taking residents' income level as the intermediary factor, this paper examines the impact of government financial expenditure on residents' well-being from the perspective of the impact of government fiscal expenditure policy on residents' well-being. Considering the difference between urban and rural areas, this paper adopts robust regression analysis under the condition of controlling time effect and regional effect. The research finds that the influence coefficient of fiscal expenditure on residents' happiness is 1.341, that is, fiscal expenditure can affect residents' happiness. There is a significant "inverted U" relationship between fiscal expenditure and residents' happiness, that is, residents' happiness level first increases with the increase of fiscal expenditure, and then decreases with its increase. Residents' income plays a part of mediating effect in the mechanism of fiscal expenditure on residents' happiness. Therefore, a comprehensive consideration of income level, fiscal expenditure and a scientific design of fiscal expenditure policy will help to establish a social development system with happiness as its core.

Key words: fiscal expenditure; income level; residents' happiness