文學教育對大學生人文素養培養的影響

楊泉焱 白金龍 王葉蓮

一.引言

人在人文科學方面的知識水平及研究的能力稱為人文素養,它體現的是將人作為對象和中心的精神,即人的內在品質。人文知識、人文精神、人文行為都被其包含在內。人文素養的最終目的是人文行為中展現的“技巧”和“能力”(陳曦,楊艷萍,2008)。人文素養與人格、涵養、思維、才能、民族存亡、國家興盛、人類禍福密切相關。但是當代大學生(尤其是理科生)缺乏人文知識且缺少相關的學習興趣,對國家及民族的歷史認識充分,缺乏對世界文化的了解和民族認同感,在人文素養方面存在較大的缺陷(趙磊,2002)。培育良好的人文素養是促進大學生全面發展、弘揚民族精神、建設和諧社會的必然要求(龔光軍,2007)。

文學教育即以文學為媒介來培養人的活動,它涵蓋古今中外知識,不只是純粹的對于文學作品的教學。文學教育對于大學生人文素養的培育有著不可替代的作用,它可以在潛移默化中陶冶大學生的情操(吳偉,2014)。文學教育在大學生人文素養的培育中,除了能夠傳授文學知識、提高讀寫水平、增強審美能力、講解文學作品,還可以傳承民族經典文化、提高大學生綜合素質,凈化心靈(李卉,2016)。但是,隨著社會實用風氣影響的加重,教育日漸呈現出工具性以及功利性的特點,文學視野狹窄、文學素養不高的跡象在當代大學生中頻頻顯露(周尋,2015)。當前的實際現狀為,許多學校文學教育課程設置極其不充分,導致對人文素養的培育不足,學校的教學重點偏重在傳授學生專業的理論知識和技能上,忽視人文素養的培養(林志堅,2018)。高校文學教育使用的教材史學資料豐富、學術及研究價值高、但對于學生來說難以掌握。因課時緊迫,教師只能選擇將課程與考試相關,文學教育呈現邊緣化傾向。

因此,加強文學教育以培育大學生人文素養,讓大學生學習并傳承文化中的精華,促進大學生全面發展,是應對當前大學生人文素養缺失問題的重要舉措。

二.數據、變量與分析方法

1.數據與變量

本文采取網上問卷調查形式收集數據,問卷填寫范圍遍布中國十多個省的高校,涉及大學四個年級的學生。發放的問卷回收201份,其中有效問卷201份,樣本分布基本符合正態分布要求。

本文中的因變量為大學生人文素養。人文素養的內涵可以分為三個層面:人文知識、人文技能、人文精神(朱昱熹,2015),在這里的“人文”指的是政治、經濟、歷史、哲學、文學、法學等人文科學;而“素養”是由“能力要素”和“精神要素”組合而成的——人的內在修養(武惠營,2011)。根據以上定義,本文采用語言表達能力、文字表達能力,以及對歷史、傳統文化的理解程度的自我評價作為人文素養的測量指標。自我評價備選答案為“1=非常好、2=比較好、3=一般、4=不太好、5=非常不好”。

本文的自變量為大學生文學知識掌握程度。大學文學教育學習的態度會在較大的程度上影響課程的學習效果,而在大學文學教育課程中取得的成績直接反映了在該門課程中取得的成效,而成效會直接后期的應用,因此學習成績也可能會影響文學知識掌握程度;大學生在文學教育課程中的學習時長及學習的深度與廣度是有限的,因此也需要在課堂外進行較多的文學作品的閱讀。課外閱讀文學作品的頻率會較大地影響個人的文學積累,因此可能也會會影響文學知識掌握程度;一般說來,對文學教育課程的滿意程度越高,學習的付出也就越多,學習績效也與之成正比,反之也是,因此滿意程度也可能會也影響文學知識掌握程度;各個大學生對大學文學教育的的必要程度的評價同時也會反映出他們對其的重視程度,這會影響他們在此付出的時間和精力,進而影響學習的效果。

根據以上論述,本文采用大學生對文學課程的態度、滿意度,課程成績、閱讀文學作品的頻率、對文學教育必要性的認知、對文學教育充分程度的認知等6個變量作為文學知識掌握程度的測量指標。6個變量的備選答案均為五個層次的李克特量表。

2.分析方法

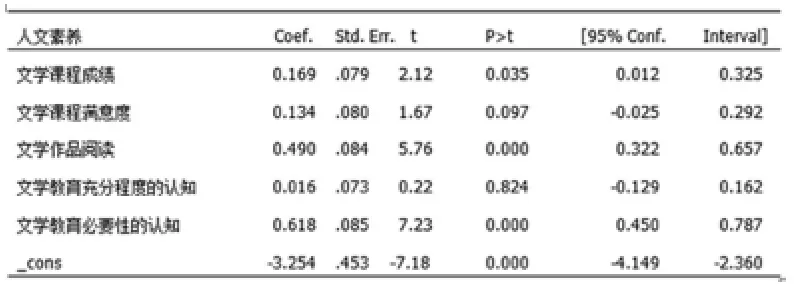

首先大學生人文素養的測量中,設計4個測量指標進行了因子分析。根據Kaiser正交規則,從當代大學生人文素養的四個方面的陳述句中提取1個因子,累計方差貢獻率為75.74%。其中,在因子分析中投入的四個變量分別為語言表達能、文字表能力、歷史知識、對傳統文化的了解程度等,命名為人文素養。其次,把通過因子分析得到的因子得分作為因變量,大學生文學知識掌握程度指標的6個變量作為自變量,采用最小二乘法(OLS)構建線性回歸模型對數據進行分析。同時,自變量‘文學教育成績’‘對文學教育的滿意度’和‘文學作品閱讀的頻率’‘文學教育必要性的認知’等具有統計學的顯著意義(P<0.1)。表1顯示上述三個自變量的回歸系數均為正,這表明三個自變量與因變量之間具有正的因果關系。通過數據分析結果我們得出以下結論:大學生對文學教育的態度越認真,成績越好,認為文學教育非常必要,人文素養也越高。

表1 文學教育對大學生人文素養的影響

F=32.88;R-squared = 0.4587

三.結果討論

本文通過定量研究的方法分析文學教育對大學生人文素養的影響。通過實證分析我們可以得出結論:文學教育對人文素養的影響顯著。并總結出以下幾點:

1.文學教育對大學生人文素養的培養產生積極的影響

本文的調查結果顯示,在被調查的大學生中近98.2%的人認為文學教育對自身有極其重要的影響,這些影響包括對自身價值觀、人生觀、藝術感染力、想象力、優秀的人格、語言運用能力。從這些實證分析中可以看出,文學教育對大學生的影響是巨大的,對待文學教育課程認真的人,能夠深刻認識到文學教育的作用,所以人文素養也越高。對文學教育的態度決定了學生能否認真有效地學習文學,除了學校開設的課程,自己主動閱讀文學類書籍的大學生能夠更充分地學習文學,人文素養也將更高。學生對文學教育的態度,也體現在學習成績上,學生成績優異說明文學水平高,對待文學教育的態度也認真。所以,對學校來說,培養大學生對文學課程的重視很重要。學生提高對文學教育的重視程度,才能認真對待學校開設的文學類課程,才能積極主動地自我提高文學水平,進而才能提高學生人文素養。

大學的文學教育越充分,人文素養越高。文學類課程成績良好,滿意度高,且積極閱讀文學作品的學生,文字、語言表達能力更好,對歷史、傳統文化的理解程度更深。但當下高校文學教育并不充分,學生自身對文學教育也不夠重視,人文素養普遍較低。學生人文素養的不足的主要表現有:學生人文知識面偏窄,對我國的歷史,傳統文化都不夠了解,知識結構不合理;在能力層面上,當下大學生書面和口頭的邏輯表達能力都有所下降。

2.目前國內高校的文學教育相對不足

本文調查了高校文學教育開展的一些課程,目前在我國高校主要的文學教育課程有《中國現當代文學作品選》、《中國古代文學作品選》、《中國文化要略》、《外國文學名著欣賞》、《國學基礎研究》、《中華文明簡史》、《文學通論》、《雜文寫作》等總共十六個課程,這些課程可以歸類為中外文學作品欣賞、中外歷史研究鑒賞、中外文學與文化比較、應用寫作等四個方面。目前在國內的大學中,文學教育所開展的課程大都是基礎課程,如大學語文、中國文化要略,而深層次的課程并沒有廣泛開展。從整體上看,我國高校文學教育課程設置較少,高校文學教育并不充分。這導致了大學生人文素養的缺失。因為學校開展文學教育的課程種類少,層次淺,導致學生不重視文學教育,從而缺乏該有的人文素養。

為了提高我國當代大學生的人文素養,高校的管理者深刻地意識到文學教育在大學學習中的重要性和必要性非常重要,要突破專業和課程的邊緣化限制,讓文科和理科專業能夠一起學習文學教育課程。其次,學校需要進一步完善文學教育課程體系,探索文學教育模式的多樣性,為學生選課提供更多的選擇。另外,重建校園文化也是很重要的,因為校園文化也屬于人文素質教育的重要部分。當代大學生對自己校園的優秀文化了解不深,甚至還通過自己不務正業、沉迷網絡消極地影響了校園文化的建設。

教師在大學生的學習生涯中扮演著極其重要的作用。要加強大學生的人文素養,教師自身具備較高人文素養水平是非常重要的。但這不只要求文科教師的人文素質良好,也要求師資隊伍的整體人文素養能夠真正做到教書育人的水平。教師需要更多地關注學生的想法,以學生為主體,盡量讓學生主動接受知識。在完成基礎教學的任務上,教師也可以適當推薦課外讀物,激發學生閱讀熱情、擴展知識。在信息科技快速發展的今天,利用與時俱進的教學手段是極其重要的,這不僅拉近與學生之間的距離,同時還能激發學生的興趣。

不僅是學校與教師,學生自身也要努力提高自己的文學教育水平。首先要擺正態度,摒棄文學教育無用的說法,正確認識到文學教育對人文素養的有益之處,積極配合教師的教學,發揮能動性,主動接受大學開展的文學教育。在課外,多加閱讀文學作品,將其作為一項課外愛好,豐富自身的知識儲備,更深入地了解傳統文化、歷史。在與人的交往中鍛煉語言運用能力。大學生還應多參加集體活動,在集體活動中體現、增進人文素養。

四.結語

文學教育在大學生人文素養的培養過程中起著至關重要的作用,然而在當下國內高校中,文學邊緣化的現象卻越來越明顯,許多理科生缺乏文學教育的培養,因而人文素養與文科生相比較低。雖然當今的教育越來越工具性和功利性,但文學教育必不可少,因此大學生不能舍本逐末,在相當輕松的大學生活中忽視對文學教育的學習,對自身人文素養的提高。