分級培訓對護理本科實習生的綜合能力及靜脈采血效果評價

馮蕾 龍婷 吳雷 吳青 曹春蘭 張爭鳴 張杪(通訊作者)

(昆明醫科大學護理學院 云南 昆明 650000)

靜脈采集血液標本是臨床輔助檢查的一種重要手段,能為醫生分析、診斷病情和治療疾病提供可靠依據,是臨床最常用的護理操作技能之一,也是護理本科教育的重點教學內容之一,如操作不當,很容易出現局部淤血、血腫、出血、疼痛、回血慢或不回血、局部發紅等不良反應[1]。不良反應既影響了再次靜脈采血,又給患者造成痛苦,并且還直接影響患者對護理服務質量的評價[2]。有研究表明,靜脈采血不良反應的發生與護士的操作技能、護患之間的配合等因素有密切的關系[3]。為了提高護理本科實習生的靜脈穿刺采血技術、靜脈采血護理干預能力,以及最大程度減少患者的痛苦,本研究通過分級培訓這一新的教學方法,取得顯著效果,現介紹如下。

1.研究對象

1.1 對象

選取即將進入同一醫院進行臨床實習的同年級護理學專業本科學生62名,其中男生12名,女生50名,隨機分為兩組,一組為實驗組,一組為對照組,每組各31名。

2.方法

2.1 對實驗組的同學進行分級培訓。

2.1.1 培訓內容

(1)如何正確選取靜脈進行穿刺;

(2)掌握穿刺技術,護生在實驗模型上反復操作練習;

(3)正確使用止血帶的指導;

(4)拔針的操作;

(5)正確的按壓方法(按壓部位要準確,按壓時間要適當)

(6)心理干預能力的提高訓練:

A.心理干預能力:針對患者常見的緊張、疼痛等臨床癥狀進行護理心理干預,這就包含護患溝通技巧及護理工作禮儀的培訓。通過實驗室老師對溝通技巧及護理工作禮儀相關知識的講解以及師生在實驗室進行案例場景模擬演練,從而提高護生的患溝通能力與工作禮儀。鐘小燕等[4]的研究顯示,在體驗者采血前后進行有效心理溝通,可明顯緩解其負性情緒,保證靜脈采血順利完成。相關研究表明[5-6],心理干預對降低靜脈采血的不良反應是有效的。

B.特殊臨床癥狀的護理干預:針對暈針、暈血這些特殊的靜脈穿刺、采血的臨床癥狀,實驗室老師對學生講解發生以后的處理原則及措施。

2.1.2 分級培訓第一步:實驗室加強培訓

由實驗室帶教老師針對培訓內容對實驗組學生進行靜脈采血技能加強培訓,并在訓練前后,分別對學生及帶教老師進行問卷調查,問卷采用自行設計問卷,問卷經護理專業的5位專家檢驗信效度,其中“分級培訓教學效果對比研究(學生版)”問卷內容效度為0.93,Cronbach's α系數是0.81;“分級培訓教學效果對比研究(教師版)”問卷內容效度為0.94,Cronbach's α系數是0.83。通過問卷調查得知學生的自我評價和教師的評價結果。對學生發放問卷共62份,回收問卷62份,有效問卷62份,回收率100%,有效率100%;對帶教老師發放問卷62份,回收問卷62份,有效問卷62份,回收率100%,有效率100%。

2.2 統計學處理

采用統計學軟件包SPSS19.0進行數據分析處理,計量資料采用±s進行統計描述,選擇配對t檢驗;兩組對照,選擇兩獨立樣本t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

3.結果

3.1 實驗組與對照組學生綜合能力比較

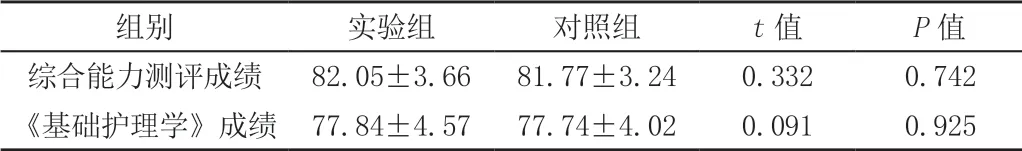

對納入本次研究的學生的綜合能力測評成績及《基礎護理學》課程的考試成績進行比較,結果顯示兩組學生在綜合能力及專業成績方面均無統計學差異(P>0.05),詳見表。

表 兩組學生綜合能力比較 (±s)

表 兩組學生綜合能力比較 (±s)

組別 實驗組 對照組 t值 P值綜合能力測評成績 82.05±3.66 81.77±3.24 0.332 0.742《基礎護理學》成績 77.84±4.57 77.74±4.02 0.091 0.925

3.2 效果評價

分級培訓后,實驗組學生自我評價、帶教老師及病人評價學生在靜脈采血相關知識、技能掌握程度上有較大提高。且提高程度顯著高于對照組(P<0.05)。

4.討論

臨床實習是護理本科教育中的一個重要環節,是護生向護士角色轉化的關鍵階段。能否及時、定量、順利地采集到符合要求的血液標本,成為護理工作的一項重要內容,也是護理本科生臨床實習的重點內容。

護士操作不扎實,手法不熟練等,是靜脈采血出現不良反應的主要原因。血液采集中通過嫻熟的技術做到一次性穿刺成功,縮短了針頭在靜脈中的停留時間,這能有效降低患者的疼痛感。操作者良好的心理素質是提高靜脈穿刺成功率的關鍵。“分級培訓”的反復訓練、強化訓練,對護理本科實習生建立良好的心理素質有一定效果。