不同麻醉鎮痛方式對腹腔鏡結直腸癌根治術術后康復的影響觀察

段來剛

(泰安市東平縣人民醫院麻醉科 山東 泰安 271500)

直腸癌是臨床常見疾病,是臨床中發病率較高的消化道惡性腫瘤疾病,發病因素為患者的腸組織細胞出現惡性病變引發的,常出現在齒狀線與乙狀結腸的邊界位置。直腸癌的臨床普遍治療方式為手術治療,而手術中的麻醉方式可大致分為靜脈鎮痛、硬膜外鎮痛兩種,隨著臨床對麻醉方式的深入研究,不同麻醉方式對患者術后康復也存在一定差異[1]。

1.資料和方法

1.1 一般資料

選取我院2015年8月-2017年2月期間采取腹腔鏡結直腸癌根治術的患者68例納入本次實驗研究,根據患者的麻醉鎮痛方式分為實驗組和對照組,兩組患者各有34例。實驗組中,有男性18例,女性16例,患者平均年齡為(48.6±11.7)歲,平均手術時間為(103.5±11.5)min;對照組中,有男性20例,女性14例,患者平均年齡為(48.1±11.4)歲,平均手術時間為(103.9±12.1)min。

1.2 方法

1.2.1 對照組 對照組患者采取靜脈鎮痛治療。取咪達唑侖0.1mg?kg,丙泊酚0.5mg?kg,舒芬太尼0.5mg?kg進行麻醉誘導,手術麻醉維持選用七氟醚吸入干預。取酒石酸布托啡諾0.15mg?kg-1溶入150ml的氯化鈉溶液中為患者采取靜脈推注治療[2]。

1.2.2 實驗組 實驗組患者采取硬膜外麻醉鎮痛處理。取咪達唑侖0.1mg?kg,丙泊酚0.5mg?kg,舒芬太尼0.5mg?kg進行麻醉誘導,手術麻醉維持選用七氟醚吸入干預。采取全身麻醉誘導前在患者T11、T12椎間隙進行穿刺,取0.75%濃度的布比卡因溶入10%濃度的葡萄糖溶液和3%濃度的麻黃堿溶液中,進行注射處理,確定T8~T10的麻醉平片[3]。患者術后實施硬膜外鎮痛,取0.02%濃度的羅哌卡因0.5ml給予處理,實施時間控制在15min左右。

1.3 統計學方法

數據采用SPSS20.0統計軟件進行統計學分析,計數資料采用率(%)表示,進行χ2檢驗,計量資料采用(±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2.結果

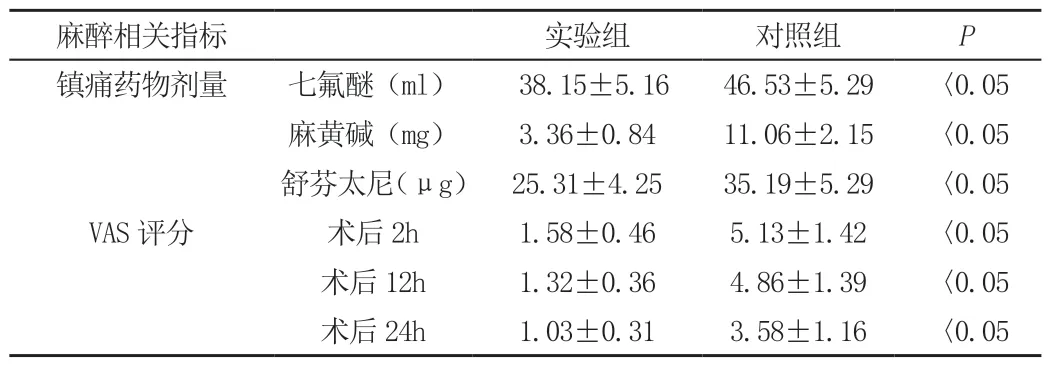

2.1 兩組患者麻醉實施指標分析

實驗組患者的鎮痛藥物使用量、VAS評分均低于對照組,差異有統計學有意義(P〈0.05),見表1。

表1 兩組患者麻醉實施指標分析(±s)

表1 兩組患者麻醉實施指標分析(±s)

麻醉相關指標 實驗組 對照組 P鎮痛藥物劑量 七氟醚(ml) 38.15±5.16 46.53±5.29 〈0.05麻黃堿(mg) 3.36±0.84 11.06±2.15 〈0.05舒芬太尼(μg) 25.31±4.25 35.19±5.29 〈0.05 VAS評分 術后2h 1.58±0.46 5.13±1.42 〈0.05術后12h 1.32±0.36 4.86±1.39 〈0.05術后24h 1.03±0.31 3.58±1.16 〈0.05

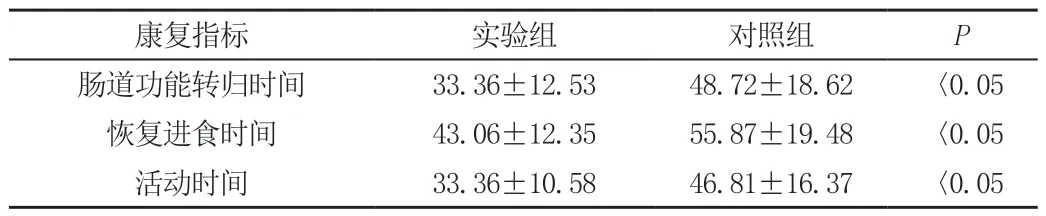

2.2 兩組患者術后康復效果對比

實驗組患者的的腸道功能轉歸時間、恢復進食時間、活動時間均低于對照組,差異有統計學有意義(P〈0.05),見表2。

表2 兩組患者術后康復效果對比(±s,h)

表2 兩組患者術后康復效果對比(±s,h)

康復指標 實驗組 對照組 P腸道功能轉歸時間 33.36±12.53 48.72±18.62 〈0.05恢復進食時間 43.06±12.35 55.87±19.48 〈0.05活動時間 33.36±10.58 46.81±16.37 〈0.05

3.討論

直腸癌多發于40~60歲之間的中老年患者,疾病的病程緩慢,需要在臨床中盡早為患者進行診斷和及時治療,從而提高患者的治療效果。直腸癌在臨床中的有研究經歷了很長時間,手術歷史也追溯到上世紀初期,但是對直腸癌發病因素的報道仍然較少,研究人員認為飲食、結腸息肉、結直腸慢性炎癥與直腸癌的發病有密切關系[4]。

綜上所述,腹腔鏡結直腸癌根治術治療的患者,具有較高的治療效果,在患者手術治療過程中,采取硬膜外麻醉手段,能夠促進患者術后轉歸效果,對促進患者康復和預后具有重要意義。