雙酰胺類殺蟲劑環境風險問題淺析

陳 朗,袁善奎,姜 輝*,周艷明,周欣欣,王勝翔,趙秀振

(1.中國農業科學院植物保護研究所,植物病蟲害生物學國家重點實驗室,北京 100193;2.農業農村部農藥檢定所,北京 100025)

雙酰胺類殺蟲劑的發現是繼擬除蟲菊酯殺蟲劑后的又一重大突破,是殺蟲劑研究領域的重要里程碑[1]。該類殺蟲劑以魚尼丁受體(ryanodine receptors)為作用靶標,通過激活受體鈣通道而引發胞內Ca2+大量釋放,導致昆蟲肌肉收縮、麻痹進而死亡[2-3]。1998年拜耳公司報道了首個魚尼汀受體調節劑類殺蟲劑——氟苯蟲酰胺。2000年,杜邦公司的氯蟲苯甲酰胺問世,并于2007年在日本率先上市。近年來,國內外很多農藥研發機構紛紛展開了該類新農藥的研發,發現了一些高活性的先導化合物,溴氰蟲酰胺、環溴蟲酰胺等產品陸續上市。沈陽化工研究院研發的四氯蟲酰胺是我國研制的典型雙酰胺類產品,于2013年取得農業部臨時登記,2017年取得正式登記。此外,目前正處于開發與申請登記階段的還有氟氰蟲酰胺和溴蟲氟苯雙酰胺。

作為解決傳統農藥抗性問題的良好替代品,加之作用機制新穎,具有低毒、高效、應用方法多樣等特點,雙酰胺類殺蟲劑迅速成為農業蟲害防治的新寵,在很多國家的多種作物種植體系(果樹、蔬菜等)中廣泛使用。在鱗翅目害蟲卵孵盛期至低齡幼蟲期使用,其防效優于目前絕大多數殺蟲劑。有文獻將雙酰胺類殺蟲劑歸為農藥減量使用的一大功臣,認為該類高效新農藥大大減少了傳統農藥有效成分使用量,且其劑型多為水性劑型,大幅減少了甲苯、二甲苯等常規農藥助劑的用量[1]。

然而,該類殺蟲劑在具有卓越殺蟲效果的同時,也逐漸暴露出對環境非靶標生物例如天敵昆蟲[4]、家蠶[5]、捕食螨[6]以及水生生物[7]等的潛在風險。本文綜述了雙酰胺類殺蟲劑的主要品種及其作用特點,國內外登記情況,對環境非靶標生物尤其是水生生物的生態毒理學研究進展,在不同類型環境介質中的歸趨特點等,旨在為全面評估該類殺蟲劑的環境風險提供參考。

1 主要品種及其作用特點

從化學結構上,雙酰胺類殺蟲劑可分為鄰苯二酰胺、鄰甲酰氨基苯甲酰胺和間苯甲酰氨基苯甲酰胺類3個類別。目前已商品化的品種至少有5個,處于研發與申請登記階段的產品至少2個[8]。該類殺蟲劑對鱗翅目害蟲幼蟲主要通過胃毒起作用,兼有觸殺作用;對成蟲主要產生觸殺作用。

1.1 鄰苯二酰胺類產品 代表性產品為日本農藥公司開發的氟苯蟲酰胺(flubendiamide)。氟苯蟲酰胺高效廣譜,殘效期長,對幾乎所有的鱗翅目害蟲(包括已對除蟲菊酯類、苯甲酰脲類、有機磷類、氨基甲酸酯類產生抗性的小菜蛾)都具有很高的活性。2007年首先在菲律賓、日本獲準登記,后推廣至印度、巴基斯坦、巴西、美國、歐盟,主要用于防治蔬菜、大豆、水果、水稻和棉花害蟲。2008年起,氟苯蟲酰胺開始在我國取得登記(白菜、水稻、甘蔗、玉米、甘藍)。2015年7月,出于對水生生物的風險考慮,第八屆全國農藥登記評審委員會第17次全體會議建議農業部對氟苯蟲酰胺采取必要管控措施。隨后,2016年9月,農業部發布公告正式撤銷氟苯蟲酰胺在水稻作物上的登記。繼我國提出擬撤銷氟苯蟲酰胺在水稻上的登記后,美國EPA同樣關注到該產品對水生無脊椎動物存在風險,2016年7月取消該產品登記。

1.2 鄰甲酰氨基苯甲酰胺類產品 鄰甲酰氨基苯甲酰胺類殺蟲劑主要有氯蟲苯甲酰胺(chlorantraniliprole)、溴氰蟲酰胺(cyantraniliprole)、四氯蟲酰胺、環溴蟲酰胺(cyclaniliprole)以及開發中的氟氰蟲酰胺(tetraniliprole)等。

氯蟲苯甲酰胺由杜邦研制并與先正達共同開發,具有內吸性,適用作物為水果、蔬菜、棉花、葡萄、馬鈴薯、水稻、觀賞性植物、草坪,目前在我國、歐盟、美國、加拿大、澳大利亞、阿根廷、印度、土耳其等國家和地區均已登記上市。溴氰蟲酰胺主要用于蔬菜和果樹,具有多種使用方法,包括噴霧、灌根、土壤混施、種子處理等方式,也已在全球范圍內獲得登記。四氯蟲酰胺是我國首個具有自主知識產權的雙酰胺類殺蟲劑產品,目前已獲準用于甘藍、水稻、玉米等。環溴蟲酰胺由日本石原產業株式會社研發,盡管在結構上具備雙酰胺結構,但作用機制并非完全為魚尼汀受體抑制劑。

1.3 間苯甲酰氨基苯甲酰胺類產品 溴蟲氟苯雙酰胺(broflanilide)是由日本三井化學公司研制,并與巴斯夫合作開發的間二酰胺類(間甲酰氨基苯甲酰胺類)殺蟲劑。其具有新穎的作用機理,是一種γ-氨基丁酸(GABA)門控氯離子通道別構調節劑,靶標為大田作物和特種作物上的咀嚼式口器害蟲(包括鱗翅目和鞘翅目),以及白蟻、螞蟻、蟑螂和蒼蠅等。

1.4 雙酰胺類產品在我國、歐盟和美國登記情況對比 氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺和溴氰蟲酰胺在歐盟和我國均已取得登記,氯蟲苯甲酰胺、溴氰蟲酰胺、環溴蟲酰胺相關產品在美國已有登記,四氯蟲酰胺目前僅在我國獲得登記。上述產品在歐盟和美國的主要登記作物為番茄、柿子椒等旱地蔬菜和果樹。氯蟲苯甲酰胺、溴氰蟲酰胺和四氯蟲酰胺在我國除登記于玉米、棉花、蔬菜等旱地作物外,還在水稻上有廣泛登記和使用(用量約為30~60g a.i./ha,每季使用1~2次)。

2 雙酰胺類殺蟲劑環境安全性比較

通過查詢歐盟(EU)、歐洲食品安全局(EFSA)發布的風險評估報告、我國農藥登記環境影響資料以及相關文獻等,比較了目前已商品化的5個主要雙酰胺類殺蟲劑的環境安全性,包括對環境非靶標生物的生態毒性及其在環境介質中的歸趨特征。

2.1 生態毒性研究進展

2.1.1 水生生物 雙酰胺類殺蟲劑對水生生物的急性毒性總體趨勢為:小型甲殼類(溞)(劇毒)>大型甲殼類(蝦/蟹)/水生昆蟲(搖蚊幼蟲)(中等毒至劇毒)>魚類(低毒至中等毒)>藻類(低毒)(表1)。全部5個典型品種(氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺、溴氰蟲酰胺、四氯蟲酰胺、環溴蟲酰胺)對大型溞均為劇毒,對藻類均為低毒。氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺對水生無脊椎動物的毒性最高,除對小型甲殼類(大型溞)劇毒外,對大型甲殼類(蝦)亦為劇毒,對水生昆蟲(搖蚊幼蟲)分別為劇毒和中等毒。此外,溴氰蟲酰胺對大型甲殼類和水生昆蟲也均為高毒。四氯蟲酰胺對大型甲殼類(蝦/蟹)的毒性相對最低。生物富集性風險方面,該類化合物對魚類的富集性風險可接受(BCF均<100)。

表1 5種雙酰類殺蟲劑對水生物的毒性效應比較

慢性毒性方面,氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺和溴氰蟲酰胺對搖蚊幼蟲和大型溞的慢性毒性相當,但急慢性比(急性LC50/EC50與慢性NOEC/EC10的比值)差異較大,對搖蚊幼蟲分別為53.7、34.4和71.9,對大型溞分別為1.8、2.6和2.1。因此,在該類產品的風險評估過程中應充分考慮低劑量長期暴露或反復暴露對水生昆蟲和甲殼類的影響。

EFSA在對氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺進行風險評估的過程中,收到了企業提交的高級階段毒性效應研究報告,例如中宇宙試驗以及物種敏感度(SSD)研究結果等。我國也于2014年開展了第1個農藥登記中宇宙試驗,針對創制產品四氯蟲酰胺的水生生物毒性開展了半田間模擬水生生態系統研究。結果表明,上述3種化合物對水生無脊椎動物的毒性效應濃度仍為微克級,但由于測試過程中增加了試驗物種,或試驗條件更為接近田間實際,在風險評估過程中通過降低效應評估的不確定性因子,結合使用農藥暴露預測模型或農藥施用后田間監測數據等,上述研究結果支持了氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺在歐盟旱地作物上的登記,以及四氯蟲酰胺在我國水稻上的登記。

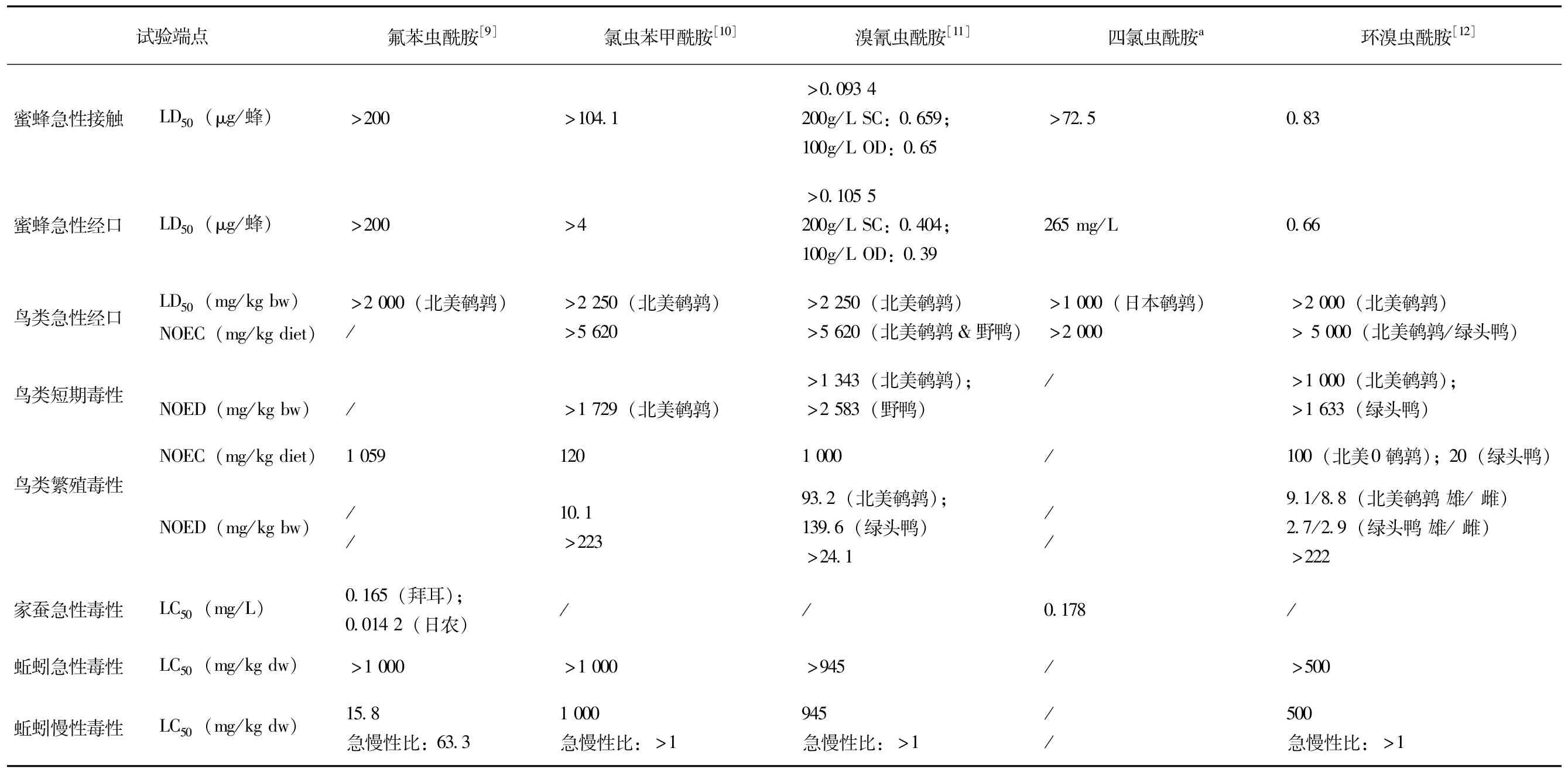

2.1.2 陸生生物 陸生生物中,氟苯蟲酰胺、四氯蟲酰胺對家蠶的急性毒性最高,均為劇毒級,對土壤生物蚯蚓毒性最低,均為低毒。部分品種如溴氰蟲酰胺、環溴蟲酰胺對蜜蜂的急性經口毒性和接觸毒性表現為高毒。該類殺蟲劑對鳥類急性毒性均為低毒,風險較低,但慢性風險值得關注。氯蟲苯甲酰胺、環溴蟲酰胺和溴氰蟲酰胺3個產品對鳥類的毒性急慢性比達223、222和24.1,尤其是氯蟲苯甲酰胺和環溴蟲酰胺,如參照急性毒性劃分毒性等級,屬高毒級,其長期暴露可能對鳥類繁殖產生潛在風險(表2)。

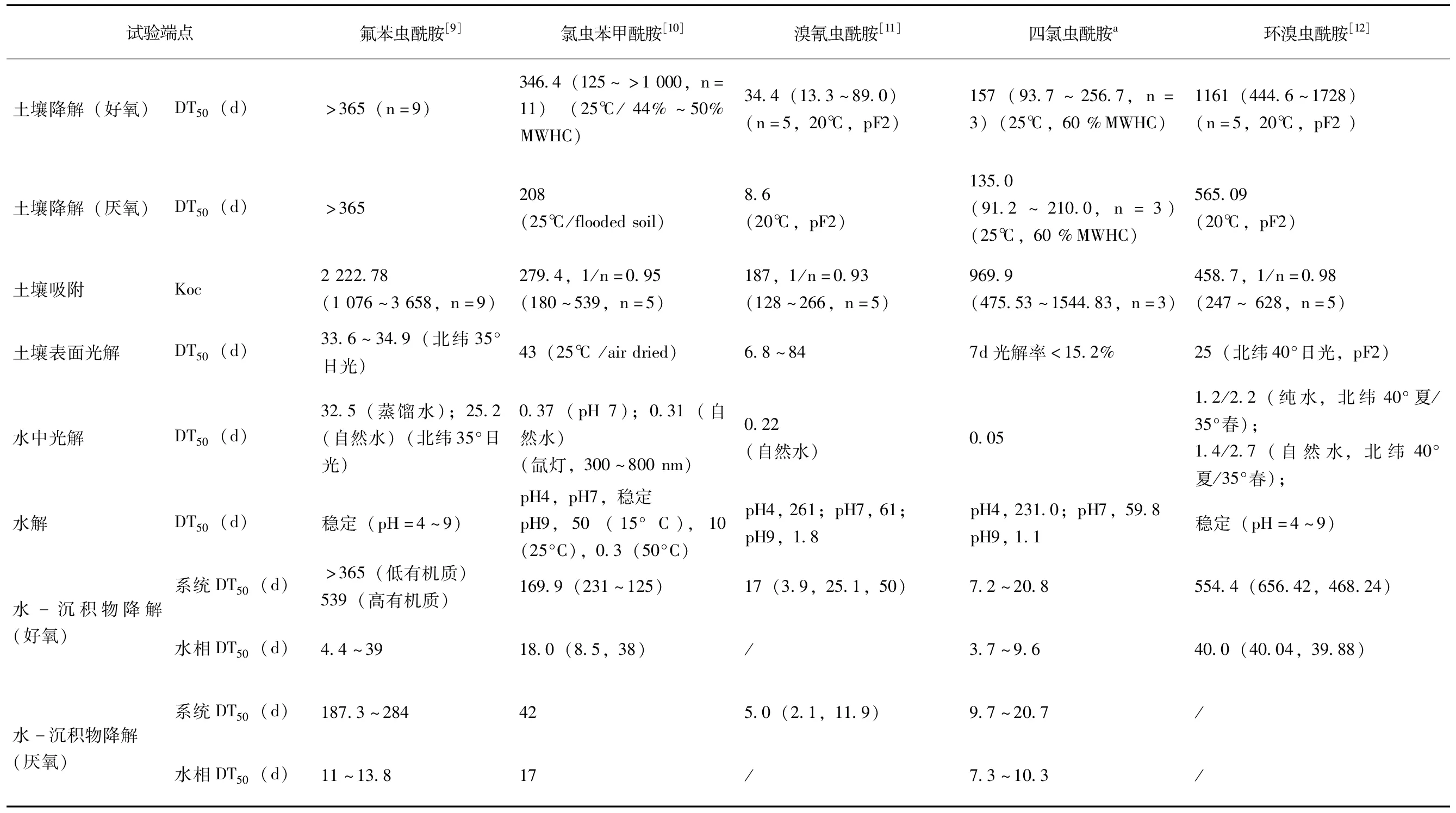

2.2 環境歸趨研究進展 5種典型雙酰胺殺蟲劑的難降解性排序為氟苯蟲酰胺和環溴蟲酰胺>氯蟲苯甲酰胺>四氯蟲酰胺和溴氰蟲酰胺(表3)。其中,氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺、環溴蟲酰胺在土壤中難降解,四氯蟲酰胺較難降解,溴氰蟲酰胺為易降解(厭氧條件)至中等降解(好氧條件)。5種農藥在土壤表面均難光解;氟苯蟲酰胺、環溴蟲酰胺在水中難光解;氯蟲苯甲酰胺、溴氰蟲酰胺、四氯蟲酰胺在水中依次表現為中等光解性、較易光解和易光解。pH 7條件下,氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺、環溴蟲酰胺具有水解穩定性,溴氰蟲酰胺、四氯蟲酰胺為中等降解性。水沉積物系統中,氟苯蟲酰胺、環溴蟲酰胺難降解,氯蟲苯甲酰胺為中等降解性(厭氧條件下)至較難降解(好氧條件下),溴氰蟲酰胺和四氯蟲酰胺易降解。土壤吸附性方面,5種農藥的土壤吸附性排序為氟苯蟲酰胺(中等吸附性)>四氯蟲酰胺>環溴蟲酰胺>氯蟲苯甲酰胺>溴氰蟲酰胺(難吸附)。

3 討論

3.1 雙酰胺類殺蟲劑對水生生物具有潛在風險 與氟苯蟲酰胺相比,目前仍在水稻上有登記的氯蟲苯甲酰胺、溴氰蟲酰胺對水生無脊椎動物的毒性同為劇毒,氯蟲苯甲酰胺土壤吸附性更差更易進入地表水、且同樣對魚類慢性毒性較高且降解較慢。鑒于此,氯蟲苯甲酰胺、溴氰蟲酰胺等品種在水稻田使用的潛在風險尚有待進一步開展量化評估。同時,今后應繼續加強雙酰胺類農藥使用過程中的環境風險監測。

3.2 雙酰胺類殺蟲劑對底棲生物風險需引發關注 由雙酰胺類殺蟲劑對搖蚊幼蟲的毒性數據可見,該類產品對底棲生物的風險不亞于甲殼類水生無脊椎動物等。但我國目前的農藥登記環境風險評估體系中尚未涵蓋對底棲生物的評價,農藥登記資料要求中對該類生物的毒性數據未做相關要求。而實際上,底棲生物是水生生物中的一個重要生態類型。以搖蚊幼蟲為例,其幼蟲是淡水水域中底棲動物的主要類群之一,種類約占湖泊生物區系的25%,個體數量極為眾多,是魚類的優良天然餌料。同時,通過食用水底有機物碎屑還有助于加速有機物礦化和水體物質循環,在消除有機物污染方面具有顯著作用。因此,建議在今后進一步完善農藥安全性管理體系的過程中提高對底棲生物風險的關注。

表2 5中雙酰類殺蟲劑對陸生物的毒性效應比較

表3 5種雙酰類殺蟲劑的環境歸趨特征

3.3 農藥減量使用應始終以減風險為目標 風險是劑量與毒性的耦合體。離開對環境保護目標的暴露量無從談風險,離開保護目標的毒性效應亦無從談風險。農藥減量使用是十三五重大行動計劃之一,但這只是農藥減量增效、降低農藥對人與環境的風險進程中的第一步。今后在農藥產品研發、注冊登記與風險評估中,應以新的農藥管理政策為導向,追求新化合物高生物活性的同時也要確保人體健康和環境安全,促進環境友好型綠色農藥產品的創制與推廣,加速推動農藥產業升級。