新型殺螨劑-乙唑螨腈對草莓二斑葉螨防效及安全性研究

陳金翠,王澤華,曹利軍,魏書軍,宮亞軍

(北京市農林科學院 植物保護環境保護研究所,北京 100097)

二斑葉螨TetranychusurticaeKoch俗稱二點葉螨、棉葉螨、白蜘蛛等,屬于蜱螨目(Acarina)葉螨科(Tetranychidae),是危害草莓的重要害螨[1]。該螨具有體型小,繁殖力強,世代重疊等特點,主要以成、若螨群集在草莓葉背面吸取汁液,受害葉片先從近葉柄的主脈兩側出現蒼白色斑點,隨著危害的加重,葉片變成灰白色至暗褐色,螨量大時,吐絲結網,從而抑制葉片光合作用的正常進行,植株生長緩慢,最終導致葉片干枯,直至整株死亡,嚴重影響草莓的產量及品質[2,3]。由于草莓匍匐莖繁殖方式和保護地特殊的生態環境,為二斑葉螨提供了良好的生長發育及繁殖條件,導致二斑葉螨成為草莓生產中重要的害螨。

目前生產上防治二斑葉螨仍以化學藥劑為主[4~6],由于二斑葉螨繁殖速度快,用藥頻繁,使得二斑葉螨抗性水平迅速增長,導致多種殺螨劑的田間防效越來越差[7~10]。因此,為了確定殺螨劑的實際效果,本文選用新型殺螨劑-30%乙唑螨腈懸浮劑和目前生產中常用的5種殺螨劑,參照《殺螨劑防治豆類、蔬菜葉螨藥效試驗準則》對草莓二斑葉螨防效及安全性進行了試驗,以期為防控草莓二斑葉螨提供高效、安全的殺螨劑。

1 材料與方法

1.1 試驗材料 試驗對象為草莓棚自然發生的二斑葉螨TetranychusurticaeKoch。試驗地點在北京市大興區竣銘誠農業科技園日光溫室草莓棚中進行,棚室長×寬×高為86m×10m×4.3m,草莓品種為章姬,采用無土立體栽培模式,共種植12 000棵,利用基質(雞糞、珍珠巖、草炭土、蛭石)栽培,灌溉均采取滴灌,草莓苗為2017年8月26日定植,試驗在2017年12月27日進行,施藥時草莓陸續開花、結果。

選用6種不同類型的殺螨劑進行試驗,分別為30%乙唑螨腈懸浮劑、43%聯苯肼酯懸浮劑、1.8%阿維菌素乳油、73%炔螨特乳油、20%丁氟螨酯懸浮劑和100g/L聯苯菊酯乳油。

1.2 試驗方法

1.2.1 草莓二斑葉螨田間防效試驗 試驗共設7種處理,每種藥劑按照田間推薦使用劑量進行稀釋,即30%乙唑螨腈懸浮劑60mg/L、43%聯苯肼酯懸浮劑143mg/L、1.8%阿維菌素乳油18mg/L、73%炔螨特乳油365mg/L、20%丁氟螨酯懸浮劑133mg/L、100g/L聯苯菊酯乳油100mg/L和清水對照,試驗設4次重復,共計28個小區,隨機排列,每小區256棵草莓苗。每小區隨機標記10片復葉,施藥前進行基數調查,標記并記錄葉片上成若螨數量,調查完成后用西班牙生產的沒得比16L電動背負式噴霧器,整株均勻噴霧,噴藥液量為75L/667m2,藥后1、3、7、14d調查并記錄活螨數。

1.2.2 草莓安全性試驗 在施藥后1、3、7、14d調查并記錄活螨數的同時觀察各小區草莓生長狀況,目測是否有顯性藥害發生。

1.3 數據分析 根據田間調查結果,用下列公式計算出蟲口減退率和防治效果,并用Duncan的新復極差測驗法進行差異顯著性分析。

葉螨減退率=(藥前活螨數-藥后活螨數)/藥前活螨數×100%

防治效果=(藥劑處理區葉螨減退率-空白對照區葉螨減退率)/(100-空白對照區葉螨減退率)×100%

2 結果與分析

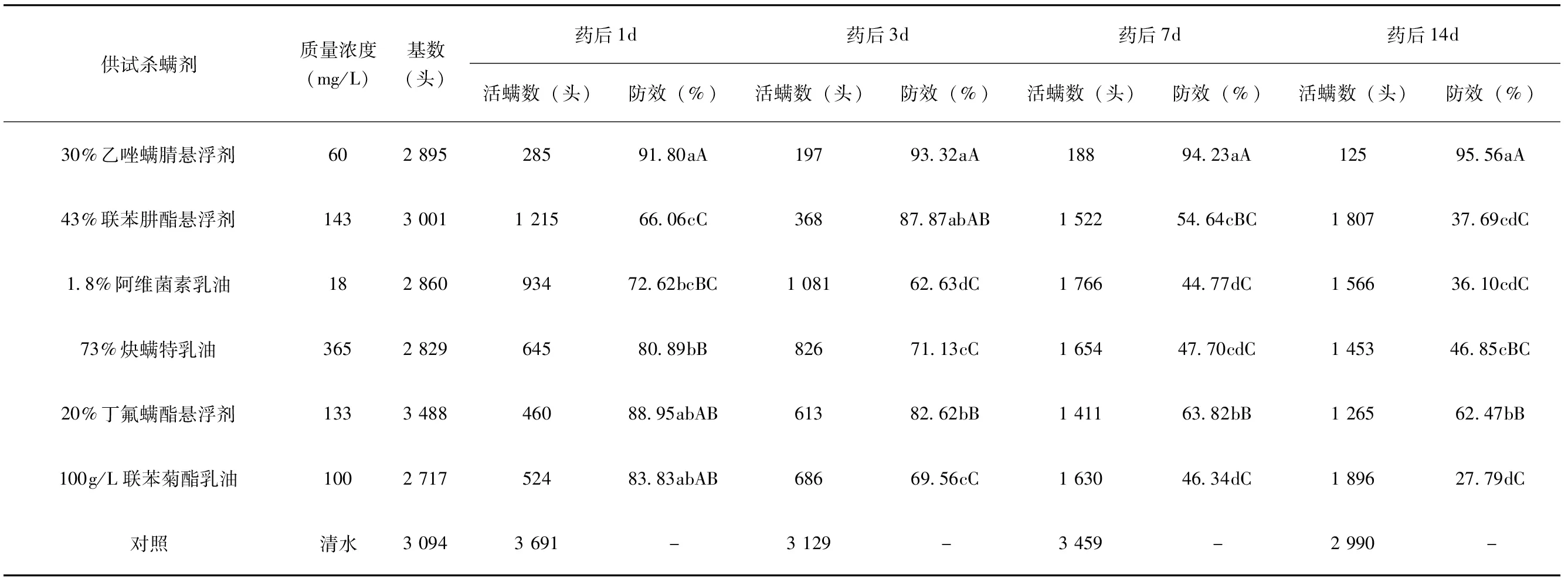

2.1 6種藥劑對草莓二斑葉螨田間防效 田間試驗結果表明:在14d的試驗期間,30%乙唑螨腈懸浮劑的速效性與持效性最好,藥后1d的防效為91.80%,14d防效為95.56%與其他藥劑存在極顯著性差異(P<0.05);20%丁氟螨酯懸浮劑、100g/L聯苯菊酯乳油2種藥劑表現的速效性較好,藥后1d防效分別為88.95%、83.83%,與上述藥劑相比差異不顯著(P<0.05),但二者的持效性較差,藥后3~14d葉螨明顯增多,防效持續下降,14d防效分別為62.47%和27.79%;43%聯苯肼酯懸浮劑在藥后3d防效最高達87.87%,隨著時間延長防效逐漸下降,藥后14d防效為37.69%;1.8%阿維菌素乳油與73%炔螨特乳油速效性一般持效性較差,藥后1d防效分別為72.62%和80.89%,7d防效分別為44.77%和47.70%,藥后14d分別為36.10%和46.85%。

2.2 6種藥劑對草莓苗安全性評價 通過施藥后1、3、7、14d調查發現,噴施30%乙唑螨腈懸浮劑60mg/L、43%聯苯肼酯懸浮劑143mg/L、1.8%阿維菌素乳油18mg/L、20%丁氟螨酯懸浮劑133mg/L及100g/L聯苯菊酯乳油100mg/L,5種藥劑對草莓植株生長正常,未發現有明顯的藥害現象;73%炔螨特乳油365mg/L在施藥后3d發現草莓葉片背面出現褐色斑點,尤其幼嫩葉片較為嚴重,但對果實外觀無影響。

3 結論與討論

通過本研究發現30%乙唑螨腈懸浮劑在整個田間試驗期間均保持很高的防效,與宮亞軍等[11]研究結果一致。而目前生產中被廣泛應用的聯苯肼酯藥后1d的防效僅為66.06%,最高防效僅為87.87%。試驗所在區域2013年開始使用該藥劑時,對二斑葉螨的防效達99%以上,而此次試驗結果顯示聯苯肼酯對二斑葉螨的防控效果已經明顯下降,同樣的現狀在國內外均有報道,如山西運城和山東泰安地區二斑葉螨對該藥劑抗性倍數分別達到16.1和9.2倍[12],荷蘭[13]、韓國[14]均發現二斑葉螨已對聯苯肼酯產生了極高的抗性。分析抗性產生如此之快的原因可能與聯苯肼酯作用機理有關,據報道該藥作用于線粒體電子傳遞鏈中細胞色素b復合物III的Qo位點,線粒體CytB基因上第126、136、141和262位氨基酸突變可以導致二斑葉螨對聯苯肼酯的抗藥性,由于線粒體基因組屬于母系遺傳,此種抗性遺傳方式加快了抗性進化速度[13,15]。

2014年唐小鳳等研究了北京4個地區二斑葉螨對阿維菌素的LC50值超過170mg/L,抗性倍數均在1 000倍以上,遠超過田間推薦劑量,為極高抗性水平[16]。我國多地普遍出現了阿維菌素對二斑葉螨防效明顯降低的現狀[17,18],這與本試驗結果一致。

丁氟螨酯為日本大冢化學公司開發的新型酰基乙腈類殺螨劑,主要用于果樹、蔬菜和茶等作物上的害螨防治,尤其是對已產生抗性的害螨防治效果更為顯著[19]。岳長安等對梨樹二斑葉螨進行田間防效研究,發現丁氟螨酯藥后2、15d防效分別為97.45%,98.93%[20],而本試驗中3d防效為82.62%、14d防效僅為69.10%。

表1 6種殺螨劑對草莓二斑葉螨田間防治效果

通過本次研究發現乙唑螨腈對二斑葉螨具有很好的防效,據報道該藥劑作用機理為叔丁酯水解后對線粒體呼吸鏈復合體II表現出優異的抑制作用[21],其作用位點單一極易產生抗藥性,因此在今后的生產中應加強合理用藥,避免單一、頻繁使用同一類藥劑,在采收期對于二斑葉螨防治應優先考慮農業防治及生物防治[22,23],同時也可利用聯苯肼酯對智利小植綏螨安全這一優勢,與智利小植綏螨聯合使用,可有效減少用藥次數,達到長效安全、降低成本的目的[12]。另外,還應從源頭抓起,加強苗期管理,培育凈苗,把二斑葉螨種群數量控制在經濟閾值以下,以延長該藥劑使用壽命。