基于農企交易事后利得的委托代理關系研究

蔣天虹

摘 要:農產品代理人與農戶之間的關系對農戶出售農產品來說至關重要。專業化生產農戶與企業之間的“狼羊”問題一直存在著,但比較研究二者之間引入代理人前后農戶處境是否改善以及如何改善的文獻尚為數不多。本文首先介紹了委托代理理論的引入依據和所選理論模型框架,隨即,假設農戶直接與作為購買方的企業交易時處于劣勢,即對事后利得的占有份額為某一較小比例,然后利用委托代理理論,引入代理人機制,在農戶與代理人一致追求個人效用最大化的理性假設下構建理論模型,通過數值模擬分析發現,二者的合作存在交集,代理人的委托,確實改善了農戶的處境,繼而進一步列出了所設參數具體取值時農戶處境的改善情況。以此為據,本文提出了與代理人相關的政策建議。

關鍵詞:代理人;委托代理理論;農企交易;事后利得;顯性激勵機制;專用性投資

中圖分類號:F324.5;F275文獻標識碼:A

文章編號:1000-176X(2019)03-0098-08

一、問題的提出

近年來,隨著農業生產機械化程度的不斷提升,不少地區已呈現出農戶小規模、分散承包經營土地進行生產的情況,而進行特色農產品專業化種植的現象也已日益盛行。但因農產品生產的季節性、周期性,其難以快速適應市場價格的變化,與購買方簽訂長期合約變得較為困難,此外,我國農產品市場不完善,更阻礙了信息的傳遞速度,加劇了農產品市場信息的分散性。農產品是初級產品,農民雖是生產者,但其缺乏購買方對農產品使用所要求的具體規格及其使用價值等方面的詳細信息,而且,與購買方相比,其對農產品銷售市場行情的把控也不夠精準,因而,面對瞬息萬變的市場價格,即便與購買方簽訂了短期合約,優質農產品也難以以正常的價格出售。因為,在購買方與農戶的交易中,購買方始終處于強勢地位,不管是資金實力,還是信息的把控,所以購買方在利益分配、違約責任、市場風險分擔等方面更多地剝削了農戶,購買方與農戶之間的這種關系通常被學界稱之為“狼羊”關系。學界關于解決這種“狼羊”關系的呼聲由來已久,但迄今仍莫衷一是,基于此問題,本文考慮利用第三方力量介入,在購買方與農戶之間引進代理人的方法,利用委托代理理論對此問題進行研究。

迄今為止,利用委托代理理論、通過激勵機制制約交易不公平現象的文獻已不勝枚舉,且各有所長、各具特色。王詢和張宇馳[1]以產權和交易費用為出發點,系統詮釋了糧食經紀人在糧食流通產業中的市場定位,并構建理論模型對不同糧食經紀人的合約形式作比較,從而對當前糧食流通產業中糧食經紀人合約形式的特點進行解析,指出其未來的發展方向,進而提出鼓勵自發組織糧食經紀人協會以有效解決委托—代理問題等政策建議。劉鳳芹[2]采用不完全合約理論對農產品銷售合約的問題展開研究,指出合約的不完全性是農產品銷售合約履約率低的內在原因,并對合約的“注定”不完全性進行重點討論,由此引發出對法律合約理論的深入思考,此外,還經研究得出關于合約雙方的市場風險承擔問題的重要結論,即合約雙方簽約并非就將風險完全轉嫁給了對方, 在免責情形下,合約雙方應共擔市場風險。劉鳳芹和張璇[3]以國美公司為例關于對剩余控制權之爭展開研究,指出具有物質資本專用性投資的大股東與其具有專用性人力資本投資的管理層可能會相互敲竹杠、甚至侵占對方利益。此外,其還采用修正過的Holmstrom-Milgrom模型,對國美集團企業內部產權結構的效率進行深入分析,所得結論表明,代理人剩余利益的提高有助于降低專用性人力資本敲竹杠的概率。郭小玉[4]基于冀西北農村經紀人的個案研究,以市場需求、制度現實供給為出發點, 對農村經紀人產生的機理進行分析,從而指出,鑒于自身局限、所受社會有關約束以及市場不穩定性等因素的影響,農村經紀人面臨多重困境,譬如利益分享機制失衡、組織化程度較低等問題,進而提出了創新農村經紀人培訓管理機制等建議,為家庭承包制下農村經紀人的良性發展提供保障。魏斌和汪應洛[5]采用委托—代理模型對企業員工有無從事外部兼職活動的不同情形進行比較分析,并以此為據,構建理論模型,與兼職模型進行對比分析,其研究結論表明,企業員工采取外部兼職的方式可獲得更大的激勵合同,但如若企業實行內部職務擴大的工作制度,則會進一步提高對員工的激勵水平,同等激勵合同下,員工會更好地處理本職與兼職工作的關系,進而使員工和企業的效用均達到帕累托最優水平。Grossman和Hart[6]指出,鑒于激勵機制的差異會對員工和企業產生迥異的影響,企業可以激勵機制理論為據制定出有效的激勵合同。為得到經紀人的高質量服務,就要為其設置其實施機會主義行為的高昂機會成本,也就是為其提供較高的酬勞,此即確保經紀人不弄虛作假的條件,從而為企業制定有效的激勵合同提供理論依據。

綜合上述文獻可知,已有文獻關于農業委托代理問題的研究多數僅涉及到委托人與代理人直接的委托代理關系,較少將與委托人間接交易的第三方考慮在內。本文的創新之處是,以沒有引入代理人情況下,農戶與企業(即購買方,下同)的交易結果為參照點,將其與引入代理人機制之后的交易結果相比較,從而為緩解、乃至求解“狼羊”問題提供思路。其中,關于代理人的引入,則采用基于靜態博弈分析的顯性激勵機制(Explicit Incentive Mechanism),考評方法則是與交易利得的變化相聯系的獨立績效評價(Independent Performance Evaluation,簡記IPE)體系,并通過三維空間的數值模擬分析呈現出此代理人機制的可行性。正基于此,本文的研究將為求解農業機械化已經盛行、并將日益普遍推廣趨勢下可能會出現的眾多“狼羊”問題提供參考方案,加快解決“三農”問題的進程,助推業已進行、正在加速的供給側結構性改革。

二、委托代理理論隱含的假設及其引入研究的依據

委托—代理理論又名完全契約理論,源于由科斯率先提出的契約理論,隨后,為解決企業內部的信息不對稱與激勵問題,經Alchian和 Demsetz[7]與Jensen 和 Meckling[8]等進一步研究發展而來,在一個契約關系中,信息優勢方被稱為代理方,信息劣勢方被稱為委托方。其根本宗旨是,設計出一套有效的機制(契約、制度等)來約束和激勵“黑箱”中的那些因信息不對稱問題而又具有機會主義傾向的代理人,督促其“不偷懶”和“說真話”。

委托代理關系根源于信息不對稱問題,而也正因信息不對稱,才致使委托人在與代理人簽訂合約時面臨逆向選擇和道德風險問題。信息不對稱問題根源于以下三個方面:首先,是地位和環境差別。由于交易中各經濟人所處位置、環境各異,所以其對企業的運營、原料的采購等所掌握的知識、信息等都有所差異,一線人員、專業人士等往往能夠獲得第一手資料,掌握最準確的市場信息,因而通常能夠把控談判的局勢。其次,是委托人與代理人利益的不一致性。基于經濟學的基本假設之一,二者均是理性經濟人,其各自的行為都是追求自身效用的最大化。最后,是信息獲得的有償性。因為信息不能免費獲得,擁有有價值的信息需要為搜尋、獲得信息付出代價,而對交易過程的一方、尤其委托代理關系中委托方來說,獲取所需信息的成本往往較為高昂、甚至根本不可能。

據此,委托代理關系的確定實際上隱含著以下基本假設:

H1:委代代理雙方之間信息不對稱、目標不一致。

H2:委托代理關系的產生需要在滿足代理人參與約束和激勵相容前提下最大化委托人的利益。

H3:對既定的契約,委托人具有完全的談判能力,即代理人須嚴格遵照契約行事。

本文所研究問題的具體情形是,特色農產品收購方在與特色農產品種植農戶交易時,憑借其資金雄厚、規模較大、且對特色農產品的質量、規格等方面信息掌握比較完備的優勢,“客大欺店”,利用先前雙方所簽契約的不完全性,故意壓低合格農產品的價格。而農戶在交易中處于劣勢,沒有與之進行對等談判的能力,所以,如果不委托具有豐富專業知識和充裕信息的代理人與收購方關于農產品的價格進行談判,將不得不遭受無畏損失,也就是被迫轉讓后文所說的交易的事后利得。因此,農戶與能夠代理其與收購方進行談判以收回在沒有代理人情況下已損失的部分交易事后利得,同時根據其代理人為其增加的收益通過一定的標準對代理人支付報酬,農戶與其代理人均是理性經濟人,為實現自身效用最大化的目標及其約束條件作出決策。

三、理論模型框架的選擇及其依據

激勵機制不同,委托人和代理人的利益會呈現出不同的差異,而只有在所采納的激勵機制使雙方的目標或利益正相關性時,激勵機制才會起到積極作用,而且,這種正相關性與激勵機制的效率也呈正相關。如果激勵機制使得雙方的目標或利益無相關性或負相關,那么這種所實施的激勵機制將會導致無效率或負效率。

鑒于在所研究的問題中農戶資產規模不大、特色專業性種植收獲農產品的數量較小的現實,本文以基于靜態博弈分析的顯性激勵機制(Explicit Incentive Mechanism)[7]理論為基礎,采用由激勵理論早期所研究的單一委托人、單一代理人以及單一代理事務的雙邊代理模型框架,同時,以獨立績效評價(Independent Performance Evaluation,縮寫IPE)體系為依據對代理人的努力程度進行考評,此處的“績效”是以一種可以客觀度量的標準,譬如技術水平、產量、增加的收入以及利潤等;“努力”則是一個抽象的概念,涵蓋所有對委托人有利、而又不便于代理人的行為,這種做法可以以Holmstrom[8]與Lazear[9-10]的研究結果為強大的理論依據,其研究表明,如若代理人的“努力”不可度量,但其“努力”的結果——“產出”能夠度量時,可以通過IPE體系來激勵代理人努力工作,因此,IPE通常也被稱為顯性激勵或絕對績效評價機制,可以由第三方(如法院)公證并強制執行。

其選擇依據是,作為委托人,農戶不可能通過長期觀察去詳細了解代理人的潛在信息(譬如能力等)和隱藏行動(如是否偷懶等),委托代理關系通常又是一次性的或臨時的,所以,只能以其可度量的行為結果為依據支付代理人報酬。換言之,農戶與代理人簽訂契約時約定,代理人的報酬直接與其業績(即某一可以計量的指標掛鉤,如產量、利潤、股價、會計盈余等)掛鉤(此處僅針對單一代理人、且不考慮其他代理人影響),從而使得代理人在追求自身利益最大化的過程中,不得不同時帶來委托人利益的增加[11] ,其實質就是實施短期的傭金制雇傭方式,與計件工資制、提成制、年薪制等同屬一個系列。同時,這種方法更有益于激發代理人發揮主觀能動性,提高其決策的自主性、工作的創造性,較為適用于銷售人員、科研管理中的學術帶頭人,以及企業的經營管理者等人群。因而,理論模型框架的選取具有可行性、有效率。

四、理論模型的構建與推導

(一)基于農企交易事后利得的理論模型的構建與推導

本文以哈特[12]正式的合并成本和收益模型為基礎,研究一種特定的情形,在該情形中,M代表特定農產品生產者,擁有資產a,M1代表特定農產品購買者,擁有資產a1。如果M與a結合,向M1供應一個單位的投入——可稱作中間產品,然后,M1與a1結合,利用這種中間品生產最終產品并在市場上出售。問題的關鍵在于,對中間產品的品質、成色、大小等質量方面的要求只能作出大致的規定,并沒有也不可能制定出完備的條款對其衡量標準進行界定,因此,M與M1合作的合約只能對中間產品的價格作出一般的約定,所以最終價格的確定還有很大的浮動空間,有待雙方在交易時商榷再最終敲定。而對中間產品具體要求的事前不確定性更使得有效率的長期合約無法簽訂。關于兩種資產的所有權結構,本文著重考慮了哈特[12] 所研究的“最主要”三種之一,即第一類非合并類型:M擁有a,M1擁有a1,記A=a,B=a1。為簡單起見,假定利率為零。

關于上述設定情形下兩者的投資和報償問題,假定M與M1在簽訂合約時所作的關于專用性投資水平分別是e>0與i>0,前者表示M高效運作所投入的時間或貨幣,后者則表示M1開發最終產品市場所進行的投入。如果交易發生,M的生產成本為C(e),M1的收入為R(i),其事后報償分別是p-C(e)和R(i)-p。如果交易不發生,M則將其產品調整為競爭性市場通用的產品,按市場現價出售,此時生產成本為c(e;A),而M1也將在競爭性現貨市場上按價格購買“非專用性”的產品,此時收益為r(i;B),所以,在這種情況下,對M來說,意味著生產成本的增加,而對M1來說,意味著收益的減少,其事后報償分別為:-c(e;A)和r(i;A)-。

如果交易發生,總的事后盈余就等于R(i)-p+p-C(e)=R(i)-C(e);如果交易不發生,總的盈余就等于r(i;B)-+-c(e;A)=r(i;B)-c(e;A)。假定交易中總存在事后利得(Expost Gain),那么,對所有的i和e來說以及所有的A和B來說,R(i)-C(e)>r(i;A)-c(e;B)≥0。其中,A∩B=,A∪B=a1,a2,該條件意味著,i和e是關系專用性投資:他們在發生交易時的報償要比不發生交易時大。

關于兩者交易盈余的事后分配,在特定的投資決策i和e給定之后,由上述假定可知,兩者交易時,就有等于(R-C)-(r-c)的事后利得。此外,在初始合同下,這些將是無法達到的,由于交易雙方信息的不對稱性(M1是中間產品的使用者,對影響中間產品價格的信息掌握得更加詳細。),以及對中間產品質量具體衡量標準的難以描述性、抑或可以對中間產品的具體價格進行測算但成本過高等因素,所以M1可以憑此優勢在交易雙方關于事后利得分配的談判中提高自己所占份額,而M則不得不忍受這種行為。因而,此種情形下,與哈特[12]的研究不同,在M沒有代理人情況下,其所占事后利得的份額s0往往小于50%。根據設定情形可知,M與M1的事后報償分別為:

(二)基于農企交易事后利得的委托代理關系理論模型的構建與推導

假定委托人對風險持中性偏好,而代理人則對風險持厭惡態度,即代理人是風險厭惡者。這樣假定的原因是,作為委托人的農產品生產者是一批規模相當的農戶,而與其達成委托—代理合約的農產品代理人則往往是專門從事農產品貿易的中小經紀人,這類經紀人不但具備所代理農產品的生產技術、品質的層次劃分以及加工處理的規格要求等專業知識,而且擁有一定的社會網絡關系,兩者交易,互惠互利。通過合作,風險得到轉移,委托人是風險中立者,合作后面臨較高的風險并得到與之相關的更高收益,因而不會吃虧,而代理人是風險厭惡者,合作后風險減少,因而合作也對其有利。

在委托—代理合約中,農產品生產者,即各類農戶是委托人,農產品經紀人是代理人。農戶委托于經紀人的任務是,通過努力,與農產品收購者進行談判,盡可能地提高農產品的售賣價格,提高農戶與農產品收購者交易事后利得的分配比例,以盡力擺脫在農產品買賣中所處劣勢地位,掌握農產品交易的主動權。在執行這個任務的過程中,代理人付出努力,并依據合約規定,從委托人那里獲得相應的報酬。代理人工作努力的顯性表現,也即代理人的努力水平與農戶事后利得的分配比例之間的函數關系是:

五、基于模型構建的數值分析

(一)代理人引入的可行性分析

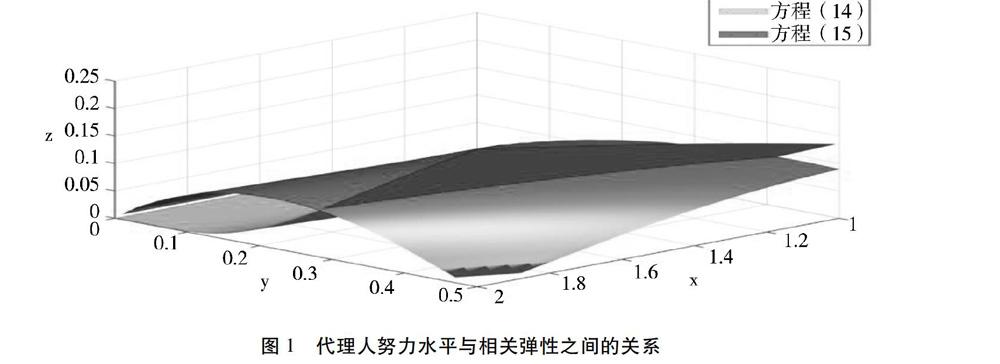

根據上文對x,α,β和γ取值的界定,利用Matlab繪圖工具將方程(14)和方程(15)所確定的曲面在同一三維坐標系內描繪出來(如圖1所示)。

由圖1可知,由方程(14)確定的曲面整體上呈現拱形形狀,在前述假定條件下,如果保持代理人收益關于委托人事后利得份額增量的彈性不變,則代理人的努力水平隨著委托人事后利得份額增量關于代理人努力水平的彈性的增大先增大后減小,且在代理人收益關于委托人事后利得份額增量的彈性較小時,努力水平上升的速度較快,下降的速度較慢。在保持委托人事后利得份額增量關于代理人努力水平的彈性不變的情況下,代理人的努力水平隨代理人收益關于委托人事后利得份額增量彈性的增加變化趨勢不一,委托人事后利得份額增量關于代理人努力水平的彈性較小時,代理人的努力水平呈現出些許的上升趨勢,隨著委托人事后利得份額增量關于代理人努力水平彈性的增大,代理人的努力水平開始呈現出下降、隨后呈現出顯著下降趨勢。究其原因,是代理人效用最大化的動機使然,代理人的效用主要由收入和支出決定,而收入與努力水平呈非線性關系,關于努力水平的彈性保持不變,但支出與努力呈線性關系,關于努力水平的單位成本保持不變;收入產生正向效用,而支出帶來負向效用,兩種效用方向相反,隨著相關彈性關系的此消彼長,兩種力量的主輔地位不斷發生變換,理性代理人為追逐自身的最大效用于是不斷改變努力水平。

由方程(15)所確定曲面的形狀可知,在代理人收益關于委托人事后利得份額增量的彈性恒定時,其努力水平與委托人事后利得份額增量關于代理人努力水平的彈性正相關,即前者隨著后者的增大而提高,且在代理人收益關于委托人事后利得份額增量的彈性較小時,增速較小,反之,則增速較大。同樣地,這種情況也體現在委托人事后利得份額增量關于代理人努力水平的彈性不變時,代理人的努力水平與代理人收益關于委托人事后利得份額增量彈性的關系中。究其原因,是委托人效用最大化的動機使然,委托人的效用變化由收入和支出決定,該兩者均與代理人的努力水平呈非線性關系,在滿足效用最大化的前提條件下,如果保持委托人事后利得份額增量關于代理人努力水平的彈性恒定,那么,在既定的努力水平下,隨著代理人收益關于委托人事后利得份額增量的彈性的增加,委托人支出的成本下降,而收入保持不變,效用將會增加,這與效用最大化的前提條件相悖,因而,這種情況下,代理人的努力水平必定提高。

圖1中,x軸與y軸分別表示代理人收益關于委托人事后利得份額增量的彈性和委托人事后利得份額增量關于代理人努力水平的彈性。由圖1可知,在所選相關彈性值(α,β)的取值空間內,兩方程所確定的曲面有一條交線,即存在一個同時滿足兩個方程的點集Φ,(α,β)∈Φ使得委托人與代理人可以在該集合內任何一點進行合作,從而實現各自效用的最大化。事實上,委托人可通過不斷調整α的值來實施自己的激勵政策,同樣,β的值也體現了不同代理人對激勵的反應,因而,可以說,α值的變化就是不同激勵政策的體現,β的值則是不同的代理人的決策變化,由圖1可知,交線上每一點α的值都有與之相對應的β值,因此,這種激勵模式也可稱之為可行激勵機制(FeasibleMechanism),其是這樣定義的:一種機制,能使所有代理人都參與其所約定的交易活動,但卻不能保證所有代理人都最終達到該機制所確定的目標。

(二)代理人引入的定量分析

為具體展示該可行激勵機制的結果,下面從該點集內任意選取幾點進行定量分析。譬如可以選取當α取1.2、1.5和2等的一系列點對此問題進行描述。如果α取1.2,則方程(14)和方程(15)可轉化為:

在二維坐標系內將方程(16)和方程(17)所確定的曲線描繪出來,如圖2所示,當α取1.2時,方程(14)和方程(15)所確定的曲線相交于三維空間的點(1.2000,0.3173),此時γ=0.3076,代理人的努力水平可由方程(14)求出,即x=0.0562,經過代理人的努力,委托人農戶在與事前簽約的農產品購買者交易時將提高了事后利得的分配份額,即Δs=0.4200,增加了效用,換言之,通過對代理人實施激勵措施,農戶的處境與和代理人合作之前有了一定的改善。同樣的方法可以描繪出α取1.5和2等一系列值時方程(14)和方程(15)所確定的曲線,并且同樣可以求出β,γ,x以及Δs的對應取值,詳情如表1所示。

由表1所列對應數據可知,首先,當代理人的努力水平為0.0502時,委托人的事后利得增量為0.3847,當代理人的努力水平約0.1034時,委托人的事后利得增量為0.5003,由此可知,委托人的事后利得增長率雖低,但其增加的份額較為客觀,與此同時,代理人的努力水平增長率雖高,但其努力程度增加較少。其次,在代理人收益關于委托人事后利得份額增量的彈性由1.1增加到2時,也即委托人對代理人的激勵力度減小近50%時,代理人的努力水平不減反增,提高了100%,相應地,委托人的事后利得增量也增長約30%,因而,委托人激勵力度的減小并未影響到其對事后利得份額的索取。最后,代理人收益關于委托人事后利得份額增量的彈性由0.3193減小到0.3052,減少約4%時,委托人的事后利得增量份額提高近30%,換言之,代理人努力效果的些許增加就能為委托人帶來較大的事后利得份額增量。

六、結論與政策建議

本文基于地方農戶專業性種植所生產的農產品在出售過程中因與收購方存在的信息不對稱問題而使得農戶在交易中處于劣勢的現象,通過在交易過程中引入代理人機制構建經濟模型,進而對代理人機制運用于農村特色農產品交易的可行性與其改善農戶處境的作用進行研究,從而得出以下結論:首先,由于信息的不對稱性,使得將代理人機制引入特色農產品交易過程中可以使農戶與代理人在追求自身效用最大化的前提下找到合作的契機。其次,基于特色農產品用途的專業知識的信息能力作用無比強大,努力水平的些許提高便能為農戶獲得較大份額的事后利得,從而明顯有效改善農戶的處境。最后,也正是由于專業知識的信息能力的強大作用,使得對代理人激勵程度的削弱并不會對農戶事后利得份額的提高產生影響。

鑒于上述研究中代理人的參與對改善農戶交易劣勢的積極作用,提出以下幾點政策建議:首先,擴大農產品代理人的數量,提高農產品代理人的素質。農業生產機械化日益普及,專業化農產品的種植將成為主流,農業分工更加明朗,少數農民將進入農產品的生產環節,更多的農民將脫離農產品生產,進入交換環節或其他行業,因而,“企業+代理人+農戶”的運作模式已是大勢所趨,農業分工既需要農產品代理人而又為其產生創造了契機。所以,可以著力引導、鼓勵游離出生產且具有一定文化知識的農民學習有關農產品的包裝、銷售、加工等方面的業務,廣泛捕捉有關農產品流通的各種信息,緊緊抓住市場“看不見的手”,培養其敏銳的代理人嗅覺和洞察力。其次,降低代理人的入行要求,但要設立嚴格的考核機制。出色的代理人不僅具有豐富的專業知識,還要具備良好的行事作風、出色的談判藝術等與生俱有的優質稟賦;又鑒于農產品生產的周期性、出售的季節性,因而,對代理人的來源,應降低門檻,廣開門路,招賢納士,避免性別、職業歧視,從事代理工作是主業還是副業,但同時要設立嚴格的考核機制,做好入行的審核、考核工作。

參考文獻:

[1] 王詢,張宇馳.產權、交易費用與糧食經紀人的合約形式——以糧食流通產業為例[J].財經問題研究,2017,(11):29-36.

[2] 劉鳳芹.“公司+農戶”模式的性質及治理關系探究[J].社會科學戰線,2009,(5):45-50.

[3] 劉鳳芹,張璇.剩余控制權的侵占與保護——以國美公司內部控制權爭奪為例[J].北京工商大學學報(社會科學版),2017,(2):120-126.

[4] 郭小玉.家庭承包制下農村經紀人的產生邏輯及困境——基于冀西北Y村的個案調查[J].農村經濟,2013,(4):87-91.

[5] 魏斌,汪應洛.基于委托—代理模型的外部兼職問題研究[J].管理工程學報,2001,(4):13-15.

[6] Grossman, S.J.,Hart,O.The Cost and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration[J].Journal of Political Economy,1986,94(4) : 691-719.

[7] 黃再勝.企業人力資本的隱性激勵芻議——兼論企業顯性激勵的局限性[J].科學經濟社會,2003, (3):27-32.

[8] Holmstrom, B.Moral Hazard and Observability[J].Bell Journal of Economy, 1979,10(1): 74-91.

[9] Lazear, E.Salaries and Piece Rates[J].Journal of Business, 1986, 59(3):405-431.

[10] Lazear, E.Performance Pay and Productivity[J].The American Economic Review, 2000, 90(5): 1346-1361.

[11] Holmstrom, B., Milgrom,P.Aggregation and Linearity in the Provision of Intertemporal Incentives [J].Econometrica, 1987, 55(2):303-328.

[12] 奧利弗·哈特.企業、合同與財務結構[M].費方域譯,上海:上海人民出版社,2006.42-50.

[13] 楊小凱.經濟學:新興古典與新古典框架[M].北京: 社會科學文獻出版社,2003.198-202.

[14] Alchian, A.A., Demsetz, H.Production, Information Costs, and Economic Organization[J].IEEE Engineering Management Review, 1972, 62(5):777-795.

[15] Jensen, M.C.,Meckling, W.H.Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure [J].Journal of Financial Economics, 1976, 3(4):304-360.

(責任編輯:于振榮)