池州市非物質文化遺產的特點及旅游開發價值

文 靜

(池州學院管理與法學院,安徽 池州 247000)

非物質文化遺產,是一種源自特定時間和空間的各種傳統文化的表現。池州市的非物質文化遺產(以下簡稱“非遺”)作為寶貴的文化財富,以其獨特的歷史價值和厚重的文化底蘊,近年來日益受到社會各界的重視,有巨大的旅游開發潛力。如何科學地認識和保護它們,發掘其旅游開發價值,讓更多的游客了解它們,對文化遺產的傳承與保護有著深遠的影響。但是目前學界對池州非遺的研究成果不多,主要成果集中在:一是從整體角度提出旅游開發策略,如孔華(2012)提出非遺產業化的發展路徑[1],錢偉(2015)對非遺歸類并提出表演、博物館等開發模式[2],張軍占(2017)提出非遺與創意產業融合[3];二是對不同種類非遺保護和開發的研究,如對儺戲[4]、青陽腔[5]、民歌[6]、佛文化[7]、東至花燈[8]等的研究。這些研究從內容看主要是從歷史、傳承人、保護等進行探討,對旅游開發的研究較少,對于其空間分布的研究更少,因此,當前有必要從這些角度對池州市非遺開展深入研究,豐富當前的理論和實證研究成果。

一 池州市非遺的分類

池州歷史悠久,在石器時代就有祖先在此活動,秦朝統一后,大部分地區屬于揚州管轄。唐高祖時池州設州置府,至今約有1400年。古往今來,中原遺風、三楚情思、吳儂軟語在這里交匯流轉,儒、釋、道三教在這里融通。佛教名山九華山位于其境內;歷代名人陶淵明、李白等都曾攬勝于此并留下詩作,故池州又稱“千載詩人地”。八百里皖江激蕩回旋,數千年文脈傳承綿延,給池州留下獨具特色的文化遺產。

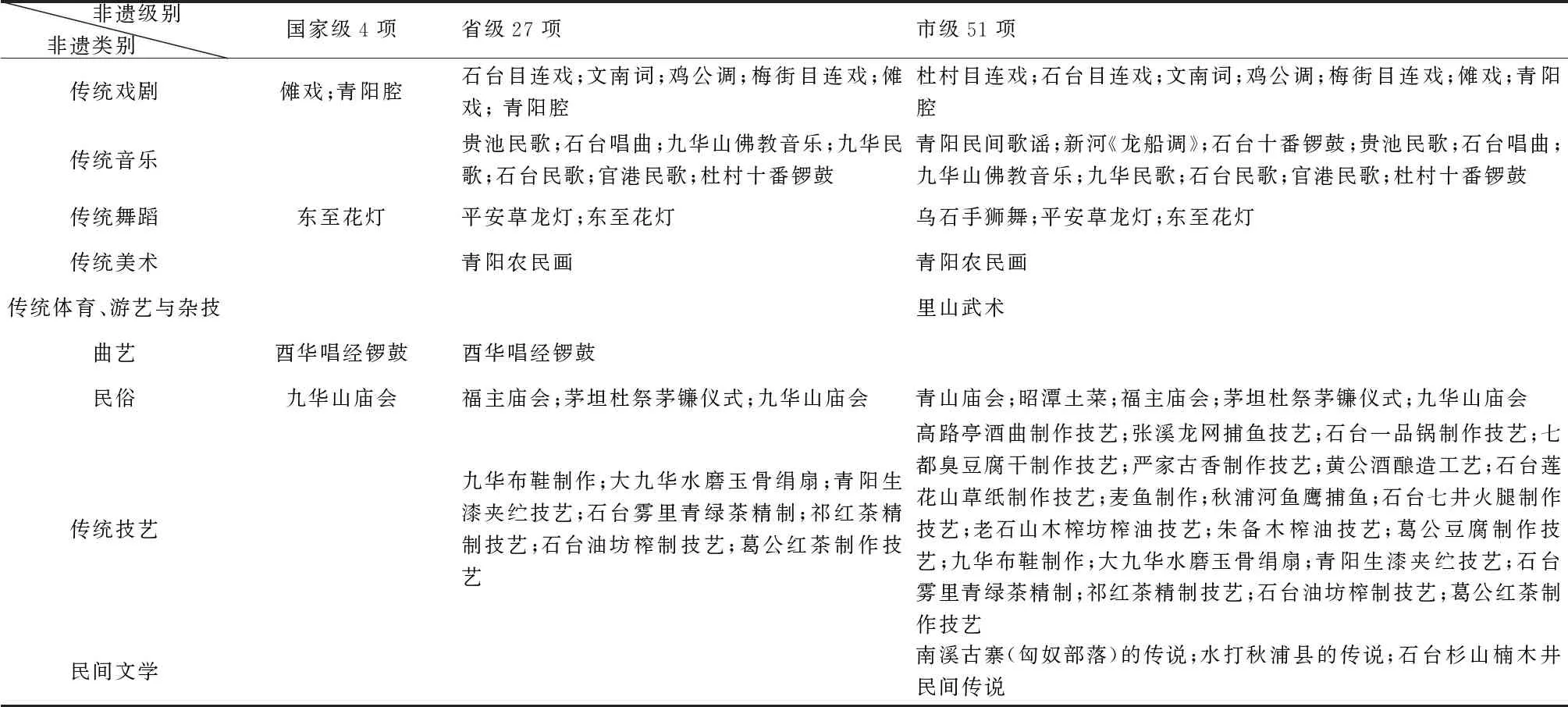

池州市的非遺資源非常豐富,其中包括國家級4項、省級27項、市級51項。根據國家及安徽省對非遺的分類方式,這些文化遺產涵蓋了傳統戲劇等9個類別,如表1所示。

表1 池州市不同級別非遺分類

二 池州市非遺的空間分布

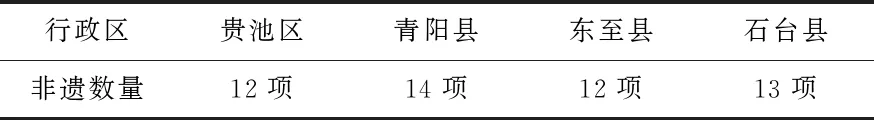

池州市主要分為貴池區、青陽縣、東至縣和石臺縣幾個行政區,51項非遺在各個行政區的分布數量如表2所示:

表2 池州市不同行政區非遺數量分布

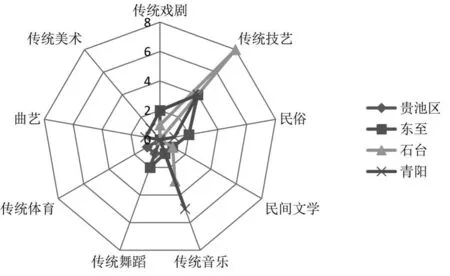

在四個行政區中,青陽縣的非遺數量最多,包括傳統技藝4項,傳統戲劇和民俗各2項,民間文學、傳統音樂、曲藝、傳統舞蹈、民俗、傳統體育各1項。石臺縣的非遺數量位居其次,種類卻最少,其中傳統技藝的數量在四個行政區內最多,達到8項,傳統音樂3項,此外民間文學和傳統戲劇各1項。東至縣和貴池區有五個類別的非遺數量一樣多,包括傳統戲劇2項、民俗2項、傳統技藝4項、民間文學1項、傳統音樂1項,此外貴池區還有傳統體育和傳統舞蹈各1項,東至縣還有傳統舞蹈2項。利用雷達圖分析不同類型非遺在不同行政區間的分布結構如圖1所示:

圖1 不同類型非遺在不同行政區的分布結構

三 池州市非遺的特點

(一)非遺資源豐富、種類多樣

池州的非遺類型非常豐富,既有儺戲、青陽腔、目連戲等傳統戲劇類,又包括諸多的民間傳統技藝,此外還涵蓋了美術、武術、文學等多個種類。這些特色鮮明、內涵豐富的非遺具有很好的旅游開發前景,能夠滿足游客對異質和古老文化體驗的心理需求,能夠增強池州的旅游知名度,提升旅游的經濟效益。

(二)非遺在各行政區分布比較均衡,各具特色又相互關聯

從非遺在各行政區的分布數量看,分布大體均衡,基本沒有集聚,說明各個行政區長久以來形成的人文、自然環境差異醞釀出各自獨具地域性的文化遺產。但是,由于各行政區的距離比較接近,因此非遺也有很多的關聯,有的還有相互衍生關系。

佛教名山九華山位于池州市,唐代中國佛教進入鼎盛時期,九華山的佛教也得到空前發展。唐開元末年新羅僧金喬覺到九華山修持,后于貞元十年農歷七月三十日圓寂。自此后每年這一天,九華山周邊都會舉行隆重的祭祀活動,久之形成廟會。佛教音樂是舉辦宗教儀式時吟唱的曲調。九華山的佛教音樂分為儀規音樂和道場音樂,演唱時用點板、笙、笛伴奏,悅耳動聽,讓游客燒香禮佛時在柔和、淡雅的音符中感受清涼的人生、吉祥的意蘊。

九華山佛教文化在池州流傳千年,分布于各個行政區的很多非遺也與佛教文化相關,除了佛教音樂和廟會,還有青陽生漆夾纻技藝、石臺和貴池目連戲、石臺嚴家古香制作技藝、蓮花山草紙制作技藝、杉山楠木井傳說等。

東至花燈是流傳于東至的傳統民俗活動,沉淀了很多歷史文化信息,現仍保留古樸粗放的原始風貌,是把黃梅戲、軋制彩燈技藝、文南詞、敲十番鑼鼓等集合一體的一種民俗表演。

池州人杰地靈,人民能歌善舞,有“見景生情,出口成歌”的習性,當地流傳著民歌、唱曲、戲劇等演藝形式。目連戲是以宗教故事“目蓮救母”為題材,將佛教與儒家所主張之孝道相結合,也是佛教與戲曲結合的代表作之一。最早文字記錄見諸于南宋盂元老撰《東京夢華錄》,而目連戲又形成了聞名遐邇的“青陽腔”,與“徽州腔”并列為“徽池雅調”。官港民歌、貴池民歌、石臺民歌和唱曲、青陽民間歌謠等是以當地山、茶、水等為內容,反映當地民間勞動和生活情景,具有濃厚的江南一帶鄉土風情。

從清朝末年至今,里山武術在貴池區已經歷經四代,經過韓家幾代人的努力,現已演變成集拳法、刀法、棍法等為一體的綜合性武術門類,既可強身健體還可以攻防自衛。

(三)傳統技藝類所占比例較大,水平很高

市級以上傳統技藝類非遺有20項,達到51項的39%,其中省級以上達到7項,歷史悠久,種類多樣,就地取材,實用性強,還具有很強的可觀賞性,反映了當地居民豐富的創造力和想象力,體現了他們美化及改善生活的愿望。

青陽縣是安徽主要的苧麻產地之一,九華山的村民自古就有種漆樹和制漆器的習俗。生漆夾纻技藝是以天然土漆、纻布等為原材料制作的漆器藝術品,有質地輕便、不變形等優點。大九華水磨玉骨絹扇從明代開始已是國內名扇,到了清朝康熙和乾隆年間更被列為民間貢品。九華布鞋制作和朱備木榨油制作技藝也兼具功能性和實用性。

石臺縣的非遺以傳統技藝和傳統音樂為主。石臺一品鍋別名“三層樓”或“五層樓”,主要用當地的小竹筍、干豆角等用復雜工序精制而成。石臺的七井火腿和七都臭豆腐干也是當地聲名遠播的小吃。高路亭酒曲則以優質米粉為主要原料,配三十多種中藥,湯清糟香,有藥用功效。嚴家古香、石臺蓮花山草紙則是供九華山信徒和游客燒香禮佛時所需。

葛公鎮是位于東至縣的小鎮,知名度頗高,因東晉元帝時道教理論家、文學和煉丹術家葛洪(敬稱“葛公”)曾在此煉丹而得名。葛公紅茶制作工藝精良,有千年歷史,葛公鎮一直是東至縣重點產茶鄉鎮,歷史上“同春茶號”極為出名。豆腐也是葛公鎮上一大特產,采用當地流傳千年的制作工藝和器具制作,以白嫩鮮香而聞名。此外,麥魚也是東至傳統特產,是小型名貴水產品,與馳名中外的廬山石魚為同類,因形小似麥粒,又值麥收季節盛產而得名,肉嫩味鮮,“里人珍之”(《東流縣志·疆里志》,嘉慶二十三年本)。龍網捕魚是東至張溪鎮李氏族人獨創的大型漁業捕撈生產方式,迄今有400年歷史。沼潭土菜被列為第一批市級非遺,歸為民俗類,但是同時也是傳統技藝,加工后的各類土菜是老百姓的傳統消費食品。

貴池區是池州市政府所在地,當地流傳祁紅茶,由安徽茶農創制于光緒年間,但史籍記載最早可追溯至唐朝陸羽的茶經。這門技藝如今還給池州帶來巨大的經濟效益,當地有30余萬人從事茶葉生產,祁紅茶也成為地方經濟發展的主要力量之一。全市紅茶產量達到5000余噸,茶農人均的茶葉收入達到3000元以上。秋浦河魚鷹捕魚則是一門具有觀賞性的技藝,對捕魚人要求很高,至少需要學藝三年才能成為合格的捕魚人。黃公酒為隋唐時期黃公酒壚主任黃廣潤所創,其產地是杜牧筆下的杏花村,有獨特的文化價值。此外老石山木榨油也是當地一絕,深受群眾喜愛。

四 池州市非遺的旅游開發價值

(一)讓更多的人認識和了解非遺中蘊含的歷史文化

通過非遺,可以讓我們了解不同時期的社會發展的歷史。池州的非遺是當地文化的活態傳承,蘊藏了非常豐富的歷史文化內涵,例如池州的目連戲、青陽腔、儺戲都是非常古老的劇種,在中國戲曲史上有重要的地位。儺面具匯集儒釋道巫等教派之宗教意識,是集繪畫、雕刻于一體的民間藝術精品,同時也是反映地域風情的文物。此外,池州種類眾多的傳統手工技藝、民俗傳統、民間傳說、歌舞藝術則以多樣化的形式反映了古代居民的生產生活方式和習俗,如福主廟會、九華山廟會、青山廟會、茅坦杜祭茅鐮儀式等反映了當地的民俗文化、禮儀文化。如果能夠對這些非遺資源進行合理的旅游開發,會吸引更多的人了解非遺,進而對非遺的源頭和背景產生濃厚的興趣,會有更多的人參與到對它們的歷史研究,深入挖掘其背后的文化基因,對于非遺的文化發掘和傳承將有著積極的意義。

(二)審美和藝術品味高,能滿足游客高層次的心理需求

池州的非遺中包含著高超的表演藝術、手工技藝、各種工藝品等,這些藝術創造可以觸動人們的心靈和情感世界,通過這些藝術作品,可以展現民族的生活風貌、審美情趣及藝術創造,符合游客對高層次審美和藝術方面的心理期求。

生漆夾纻技藝被宗教界公認為制作佛像的首選。九華山歷史上用此技藝雕塑的佛像至今都完好無損,且佛像外觀典雅優美,神態沉靜殊勝。青陽農民畫有很濃厚的當地特色,以普通民眾生活為題材,是吸收了雕刻、墻飾、剪紙等藝術營養的特殊繪畫技藝。大九華水磨玉骨絹扇以九華山三年以上參天毛竹為原料,選用野生樹葉蘸水細磨成骨,光亮照人;扇面用水墨、金粉、工筆手繪而成,特別是金粉繪制的九華山風景全圖扇和佛教扇都非常精美。

池州還有很多歷史悠久的表演類文化遺產,池州市政府近幾年在大力推進展演這些傳統劇目,還盡力創新這些劇種,展現新時代新池州的特色,并吸引文化企業投資這些項目,積極探索文化和旅游繁榮發展的新局面。

(三)兼具可觀賞性和體驗性,可以開發成體驗價值較高的旅游產品

非遺是人民智慧的結晶,體現了當地居民的精神風貌及藝術創造力。池州的非遺既包括工藝精細的傳統手工技藝、華麗多彩的舞臺表演藝術,還包括神秘的民間傳說、質樸的農民畫作、莊重嚴肅的民俗和宗教儀式等,可以開發成形式多樣的旅游產品,讓游客在游覽過程中可以觀賞儺戲和東至花燈舞等傳統歌舞表演、觀看魚鷹表演、嘗嘗石臺一品鍋等地道的經典美食,可以在空靈幽遠的佛教音樂、裊裊的佛香中,感受祁紅茶、霧里青等傳統茶藝文化,還可以逛一逛廟會、欣賞藝術畫作、觀看里山武術,最后還可以攜九華布鞋、水磨玉骨絹扇、木榨油、佛教紀念品、特色土菜等作為饋贈親朋好友的佳禮。

池州的非遺作為介于真實生活和藝術之間的文化遺存,種類眾多,文化品味較高,可以開發成觀賞性強、體驗深刻、參與性強的旅游產品,還可以形成多個特色旅游線路,全方位地彰顯非遺的美感,調動游客非凡的感官體驗,更能給他們留下深刻的印象,拉近游客和非遺的距離,增加重游的興趣[9]。

(四)對于非遺的保護和文化傳承有積極的意義

非遺中包含很多獨特的知識和技藝,只有將這些讓更多的人了解和熱愛,才能讓非遺更好地保護和傳承下去,但是很多非遺目前有瀕臨失傳的風險。當前社會各界對于池州非遺的認識非常少,大部分到池州的游客是為了到九華山體驗地藏文化,當地居民甚至對非遺都知之甚少。原因在于旅游開發嚴重不足、資金投入不夠,以觀光和靜態的開發模式為主,鮮少游客參與環節,很難帶來獨特的旅游體驗,因此,池州非遺的旅游開發勢在必行。

因此,今后池州政府應著力將非遺進行深度旅游開發,可以著重從幾個方面入手:一方面要借勢九華山的旅游知名度將非遺展示出去;另一方面需要創新旅游開發的思路,變“大量銷售”的觀光旅游產品模式為“深度營銷”的體驗旅游產品模式;此外,還應該將非遺與教育事業進行融合,讓非遺走進課堂、博物館等教育基地,培養傳承人。這樣才能將池州的非遺更好地展示出去,吸引更多的游客,爭取到更多的保護、開發和利用的資金,才能挽救和傳承這些非遺項目,為我們的后輩永久地留住這些文化財富。