對外漢語教材編寫的文化原則分析

李冰煜

在對外漢語教學中,教師不僅要培養學生的漢語語言能力,還要注重培養學生的漢語交際能力,這就需要我們把文化教學滲透到語言教學當中去,從而讓留學生更高效地去學習并使用漢語。要使對外漢語教學與中華文化傳播有機結合,離不開完善、科學的教材。好的對外漢語教材,應該是在兼顧語言教學的同時,科學、有規律而又有側重地進行文化滲透。所以有必要對對外漢語教材中的文化原則進行研究。

基于此目的,本文從眾多的對外漢語教材中挑選出了比較有代表性的教材進行分析研究,從其編排內容出發找尋其文化因素的體現過程,發現其規律與不足之處,進而希望能為對外漢語教材編寫過程中的文化因素滲透提出一些有價值的建議。

1.文化原則的內涵及其重要性

所謂文化原則,就是教材的內容包含這樣一種文化:與學習者學習和使用密切相關且能夠體現目的語文化特點的、可以培養學習者跨文化交際能力,并且針對學習者的實際需要而存在。

在這里,對外漢語中的文化與我們平時所說的文化并不是同一個概念。雖然文化的定義十分復雜且尚未定性,但無論如何它都屬于人類學的范疇。而漢語教學中的文化則是屬于語言學的范疇,它與語言教學有著千絲萬縷的聯系。我們這里所說的文化是與學習、理解以及運用目的語息息相關的,它能夠反映目的語民族的價值觀、風俗習慣、審美、意識形態、道德以及生活等。與文學藝術、宗教信仰、建筑風格等文化不同,它往往體現目的語的詞匯、語法、語用等,因此作用重大,是外國人在中國國家社會立足、與中國人交流所必備的條件。

從文化原則對對外漢語教學的作用來看,首先,可以促進學習者對漢語的學習。比如漢字的教學是對外漢語教學中的一大難點。對于留學生來說,筆畫復雜的漢字經常使他們頭昏眼花。教師如果在進行漢字教學的過程中穿插一些關于造字法的文化知識講解,那會對留學生的漢字學習和記憶產生極大的幫助。因此,文化教學應該與語言教學同步進行。在對外漢語教學以及對外漢語教材的編寫中,應該更有針對性地穿插文化要素。其次,可以提高學習者的學習興趣。興趣是注意力的內在動力,也是學習動機中最現實的因素。在語言學習中插入有趣的文化知識,能夠有效地緩解課堂的枯燥之感,對消除學生的語言焦慮有著很大的作用。再者,有利于中華文化的傳播,進而提升中國的國際影響力。雖然如今我國的綜合國力大大提升,但仍有很多國家的人民對我國文化有著一定的誤解。比如中國女人還在裹小腳,中國男人還在留長辮等等。因此,通過向留學生傳授中華文化,可以讓他們了解當今中國的真實面貌,了解中國從古至今歷史文化的變遷,進而為我國“正名”,讓世界真正地了解中國。

2.從《拾級漢語》看對外漢語教材編寫中文化原則的具體體現

2.1 《拾級漢語》中的文化因素

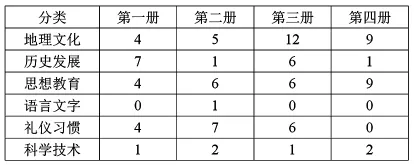

為了探求對外漢語教材編寫的文化原則,我們以《拾級漢語》(1-4冊)為考察對象,首先對其文化點進行分類列表。每一冊中具體的文化類別出現次數統計見下表。

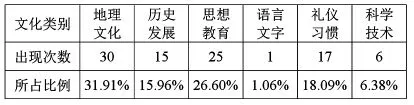

為了找出對外漢語教材中文化內容設置存在的特點、規律、優點以及不足之處,我們對《拾級漢語》(1-4冊)中所出現的文化因素進行了窮盡性列舉。經統計得出:文化因素共出現94次,六類文化因素分別出現的次數及所占比例見下表。

由以上兩表可見,六類文化因素都已出現,說明《拾級漢語》這套教材中文化因素的涉及面十分廣泛,能多方面地提升留學生對中國文化的認識。但是也能發現各種種類有著較大的差別,最多的高達30次,最少的只有1次,分布非常不均衡,其中利弊將在后文進行分析。

2.2 《拾級漢語》中文化因素的出現方式及其優點

2.2.1 以課文為本,文化知識穿插在課文之中呈現。文化因素以課文為載體出現是毋庸置疑的。課文是包含知識最多的素材,也是貯存文化因素最好的場所。比如《退休生活》一課中父子的電話對白展現出了典型的中國城市家庭生活面貌。豐富的文化在課文中得到充分的展現,加上上下文的語境聯系,這些都有助于加深留學生的理解。

2.2.2 插入精美的圖片。在學習鞏固文化知識的時候,對于外國留學生,相對于枯燥難懂的文字來說,生動有趣的圖畫可能更會帶來視覺上的沖擊,進而加深學習者的印象。在教材中,一個名人、一處建筑又或者是一件器物,給它們配上直觀的圖片,都可以激發學生積極探究的欲望。

2.2.3 穿插在注釋及拓展閱讀中。文化內容不僅在課文中出現,還會經常在注釋以及課后的一些拓展閱讀中出現。作者對課文中所出現的文化點不會有太多的解釋,他所表達的具體意思還得讀者根據上下文語境來理解。雖然通過語境理解能給留學生對文化點的理解帶來很大的幫助,但是留學生的理解能力畢竟是有限的,單純依靠語境就能完全理解是不可能的。因此,對課文中出現的文化因素進行一些合理的注釋是十分必要的。

“拓展閱讀”這一環節也是文化因素呈現的重要途徑。其內容主要是中國的傳統文化知識。這個版塊不僅能夠豐富外國留學生的知識,拓寬他們的視野,更重要的是豐富中國文化的內涵,將源遠流長的中國文化推崇出去。

2.3 《拾級漢語》中文化設置的缺點

任何教材在編排上都不可能做到十全十美。《拾級漢語》雖然流通使用率極高,但其在文化編排上還是存在著一些問題。下面指出三個不足之處。

2.3.1 未完全對文化因素進行科學篩選。文化具有多元性,因此有一些文化因素是沒有必要導入的。如《拾級漢語》第二冊第11課《我吃不下了》一課中是說外國客人說“想吃生的”,但是中方主人說“怕客人吃壞肚子”,這里的飲食文化點體現了中西方的文化差異。但是很多留學生認為這個文化點不具有中國飲食文化的代表性。第一是因為中國北方人經常吃“生”的食物;其次就是現在越來越多的中國人喜歡吃“生”的食物了。因此教材應該根據不同階段及不同教學對象進行更為科學的篩選。

2.3.2 文化因素設置不均。經統計發現雖然《拾級漢語》涉及了很多種類的文化因素,但其分布是十分不均的。以《拾級漢語》1-4冊為例,出現最少的一類是語言文字,其次是科學技術。科學技術這一項出現較少可以理解,畢竟中國的發明創造涉及到了很多專業詞匯,對留學生的學習會造成不必要的記憶負擔。但語言文字這一項出現的最少是沒有道理可言的,畢竟《拾級漢語》首先是一套語言教學教材,理應多加一些筆墨。

2.3.3 部分文化因素缺乏趣味性。在《拾級漢語》高級階段,這個問題經常出現。進入高級階段的外國留學生已經掌握了基本的漢語知識,能夠達到順利與中國人進行交流的程度了。盡管如此,課堂如果無趣,學生依然會喪失學習的興趣。比如教材中涉及到了中國人口的內容,對于外國人來說,這顯然是枯燥無味的內容。再比如類似“南水北調”、“西部開發”之類的與中國國情有關的文化類別都缺乏趣味性。

3.關于對外漢語教材編寫中文化導入的建議

3.1 文化內容設置的建議

3.1.1 文化知識點的設置首先是要為語言教學服務的。文化教學首先必須要為語言教學服務,這是由對外漢語專業性質所決定的。文化教學一旦脫離了語言教學,那就超出了本學科所應承擔的任務。教材中文化知識點的設立一定要遵循“適度”原則,一定要適應語言教學的需要,切忌喧賓奪主,將語言教材變為文化知識教材。

3.1.2文化內容選擇要具有代表性,展現中華文化的精華。中國人口眾多,幅員遼闊,因此文化也呈現多元化的特點,南北之間、各民族之間以及鄉村和城市之間都存在著一定的差異。因此,我們一定要選取具有代表性的文化,即中國的主流文化以及當代先進、文明的文化進行介紹。同時相比于物質文化,教材應該更著重精神文化層面的輸入。因為中華文化系統的核心內核集中體現在精神層面,中華民族得以日益強大、生生不息的重要武器就是民族精神。在教材中植入精神文化方面的內容,不僅有利于促進對外漢語教學,而且有利于提升我國的世界影響力。

3.2 文化植入方式的建議

3.2.1 在課后練習中融入文化內容。文化知識和語言知識一樣,在學習之后需要多加練習、加以鞏固才能理解并且運用。因此,在教材的課后練習中加入有關文化項目的練習,是十分必要的。在課后練習中適當地復現文化知識就能增強學生記憶。練習類型設置保持多樣化,除了常見的判斷、選擇等客觀題外,還可以設置“關聯詞填空”、“詞語選擇”等新題型。

3.2.2 增加中華文化百科知識。為了提升留學生的學習興趣,可以在每個單元結束后設置一個類似“你知道嗎”這樣的中華文化小專題。這個模塊的內容可以用閱讀、圖片欣賞等方式呈現出來。這個專題的設立可以使學生在完成了一個專題的學習后得到放松的時間,進而緩解學習壓力;同時進入這個版塊之后學生同樣可以進行語言學習,正可謂一舉多得。

4.結語

本文通過研究對外漢語教材《拾級漢語》,探尋出現有的教材所共有的一些文化因素方面設置的缺陷,進而提出相關建議。在編寫教材時一定要尊重、包容別國的文化,要懂得換位思考,只有這樣才能更好地傳播本國的文化。另外,在教材中進行文化編排時,我們一定要分清主次,即語言教學為主,文化教學為輔,文化教學是為語言教學服務的,其最終目的是培養學生跨文化交際能力。