普羅帕酮與美托洛爾對小兒川崎病合并心律失常的療效研究

張 玲,蘇愛芳

0 引言

川崎病(Kawasaki disease,KD)好發于3個月~5歲嬰幼兒,臨床癥狀主要有發熱、皮疹、眼結合膜充血、楊梅舌、手足硬性水腫及掌跖紅斑等。研究顯示,KD若不及時予以有效治療,極易引發冠狀動脈損傷(Coronary artery lesions,CAL)等并發癥,導致患兒心肌損傷,進而出現心律失常,危及生命[1-3]。因此,針對此類患者,臨床需給予抗心律失常干預治療。普羅帕酮(Propafenone,Pro)和美托洛爾(Metoprolol,Met)均是臨床應用較為普遍的抗心律失常藥,但臨床兩藥應用于KD患者的系統性研究仍較少。研究表明,超敏C-反應蛋白(High sensitivity C-reactive protein,hs-CRP)和腦鈉肽(Brain natriuretic peptide,BNP)是心肌損傷的重要標記物[4]。本研究以我院2013年6月至2017年6月收治的KD合并心律失常患兒為研究對象,探討KD合并心律失常分別應用Pro與Met治療的臨床效果,現將結果報道如下。

1 資料與方法

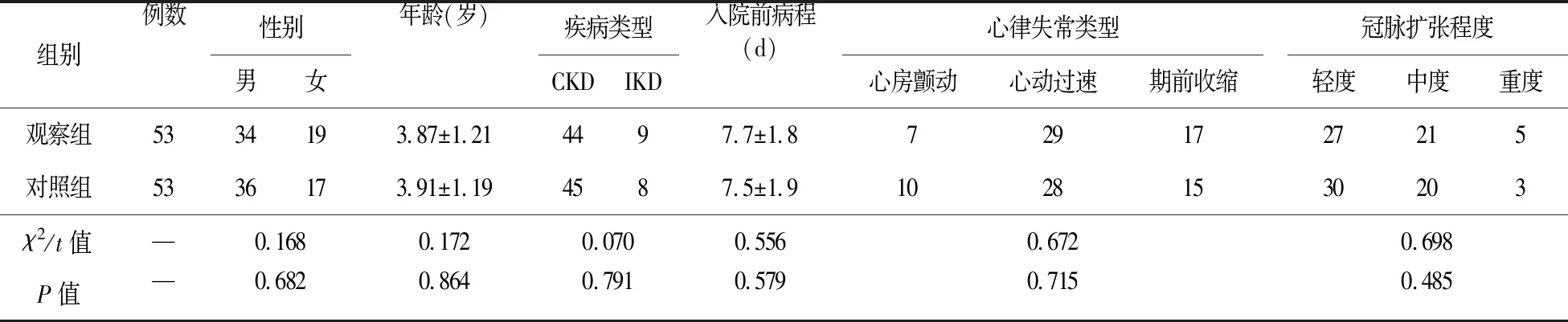

1.1 一般資料 選擇我院2013年6月至2017年6月收治的KD患兒873例,其中合并心律失常占比13.9%(121/873),合并冠脈擴張25.1%(219/873)。入選標準:①均符合日本川崎病研究委員會于2005年公布的《川崎病診斷指南(第5次修訂版)》中關于KD的診斷標準[5];②經彩色多普勒超聲(CDS)檢查證實有冠狀動脈擴張;③經體表心電圖確診為快速心律失常;④病程5~10 d;⑤年齡6個月~7歲;⑥入院前未接受相關抗心律失常治療;⑦均為初發患兒;⑧患兒法定監護人自愿參加本研究,簽署知情同意書;⑨臨床資料完整,并嚴格遵醫囑用藥。排除標準:①過敏體質或對本研究所用藥物過敏者;②合并嚴重感染、血液系統疾病、骨骼肌損傷或肝腎疾病者;③有慢性病史或精神疾病者;④有心力衰竭、心肌炎、先天性心臟病等器質性心臟病史者;⑤冠狀動脈瘤。最終共納入106例KD合并心律失常患兒,按照隨機數字表法均分為2組。本研究經我院醫學倫理審查委員會審核通過。兩組患兒基線資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

1.2 方法 對照組:給予Met治療。①以2~3 mg/(kg · d)劑量的酒石酸美托洛爾注射液(江蘇蘇中藥業,批號:141024),采取靜滴給藥,停藥指征以心律失常轉為竇性心律(SR)為準;②停藥后,對于病情反復者,繼續予酒石酸美托洛爾片(煙臺巨先藥業,批號:140711)治療,口服,2 mg/(kg · d)。觀察組:予以Pro治療。①以2~3 mg/(kg · d)的鹽酸普羅帕酮注射液(西南藥業,批號:140930)為首次劑量,靜滴,而后用藥劑量調整為1~2 mg/(kg · d),停藥指征亦以心律失常轉為SR為準;②停藥后,針對病情反復者,繼續予鹽酸普羅帕酮片(珠海博康藥業,批號:140812)治療,口服,3 mg/(kg · d)。兩組均以1周為治療觀察的周期。用藥期間,每例患兒均行24 h心電監護,實際藥物使用劑量根據實時心律失常情況進行調整。

1.3 療效評定[6-7]①顯效:在治療觀察期內,患兒心律失常轉為SR,且停藥后無復發;②有效:患兒在治療觀察期內,心律失常轉為SR,且首次停藥后雖有復發,但繼續用藥病情仍可被有效控制;③無效:在治療觀察期內,心律失常未轉為SR,或死亡。總有效率=(有效+顯效)/總例數×100%。

1.4 觀察指標 兩組臨床療效;治療前后心功能指標,血漿hs-CRP、BNP水平;用藥安全性。心功能檢查:①于治療前和治療1周后對所有患兒行心臟超聲檢查,儀器采用心臟彩超診斷儀(荷蘭Philips,型號:IE33);②記錄和計算心臟指數(CI)、左室射血分數(LVEF)及左室舒張末期內徑(LVED);③每次取3個心動周期的平均值計算上述指標。血漿hs-CRP、BNP水平測定:①于上述相同時間點采集每位患兒3 ml空腹靜脈血,離心分離上層血漿;②應用酶聯免疫吸附法(ELISA)測定hs-CRP,采取雙抗夾心免疫熒光法檢測BNP;③應用全自動生化分析儀(日本日立,型號:7600)及其配套試劑盒。安全性評價:監測所有患兒用藥前后肝腎功能、血尿常規等,詳細記錄治療期間不良反應。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較 觀察組53例患兒中,顯效31例(58.5%),有效19例(35.8%),無效3例(5.7%);對照組53例患兒中,顯效15例(28.3%),有效26例(49.1%),無效12例(22.6%)。觀察組總有效率(94.3%,50/53)明顯高于對照組(77.4%,41/53),差異有統計學意義(χ2=6.290,P=0.012)。

表1 兩組基線資料比較(例)

注:CKD為典型川崎病,IKD為不完全川崎病

2.2 兩組心功能指標比較 治療后,兩組CI、LVEF值均升高(P<0.01),LVED值均降低(P<0.01);觀察組心功能指標改善效果優于對照組(P<0.01)。見表2。

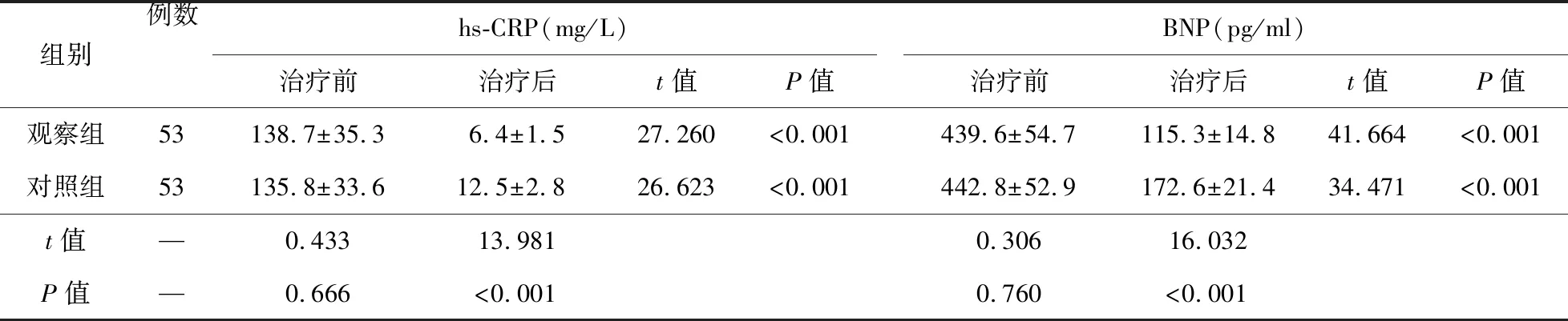

2.3 兩組血漿hs-CRP與BNP水平比較 兩組治療后血漿hs-CRP、BNP水平均顯著低于治療前(P<0.01);且與對照組比較,觀察組治療后血漿hs-CRP、BNP水平的改善效果均更為顯著(P<0.01)。見表3。

2.4 安全性分析 用藥期間,觀察組出現1例惡心,1例口干,1例頭暈;對照組出現1例惡心,2例口干,1例頭暈。上述癥狀均為一過性,無需對癥處理。觀察組不良反應發生率為5.7%(3/53),對照組為7.5%(4/53),兩組比較差異無統計學意義(χ2=0.153,P=0.696)。

3 討論

KD主要病理表現為全身性中、小動脈炎性病變,目前,其病因與發病機制仍未完全闡明。KD患兒多伴有心臟傳導系統受損、全身免疫功能紊亂等癥狀[8],引起心肌缺血缺氧,造成心肌損傷,最終可引發心律失常,嚴重影響患兒的心功能及正常發育,更甚者導致猝死[9-10]。Met為β受體阻滯藥,屬Ⅱ類抗心律失常藥物,無內在擬交感活性,膜穩定作用也較弱,但對心臟的選擇性作用較強。其治療心律失常的作用機制可能為通過抑制交感神經興奮,降低心肌L-型鈣電流、鈉電流及起搏電流,使得4相舒張期自動除極速率減慢,起到降低心肌自律性的作用,并使動作電位0相上升速率明顯降低,起到減慢心肌傳導性、抑制房室傳導的作用,從而改善心肌缺血缺氧的癥狀,保護患者心功能[11-13]。近年來,大量研究已證實,小兒心律失常采用Met治療的臨床效果與安全性均較佳[14-15]。筆者查閱相關文獻[7,16],制定了Met的用法與用量。

Pro為鈉通道阻滯劑,屬Ⅰc類抗心律失常藥物,具有廣譜、高效、膜穩定、競爭性β受體阻滯、起效迅速及作用持久等特性。當前,已廣泛應用于心律失常的臨床防治。其作用機制可能是通過直接抑制心肌傳導纖維及心臟傳導系統的快鈉離子內流,使動作電位0相除極上升幅度與速率降低,減慢傳導速度,從而輕度延長心肌有效不應期(ERP)與動作電位間期(APD),降低心肌自律性,改善心律失常,且對靜息膜電位無影響;此外,Pro還可通過延長旁路傳導,使得心室顫動閾值明顯提高,同時,該藥物膜穩定作用較強,能有效解除心肌的異常沖動,進而發揮其快速抗心律失常的作用。有報道,小兒心律失常采取Pro復律的效果確切[14,17]。然而,有學者發現,大劑量使用Pro可能會造成患兒心輸出量降低、心室舒張末壓升高,從而對心肌產生不良影響[18],臨床應予以注意。因此,本研究為確保Pro用藥方案的有效性與安全性,參考了近年相關學者的研究報道[7,16]。

本研究顯示,Pro治療1周的總有效率高達94.3%,明顯高于給予Met治療的對照組,這與凌楠等[7]的研究結果相似,提示KD合并心律失常采用Pro治療更有利于改善心律失常,且治療效果更為顯著、穩定。本研究中,與對照組同期相比,觀察組治療后CI、LVEF值的上升幅度均更為顯著,且LVED值降低程度亦更顯著,與謝志才等[16]的報道一致,說明Pro更有助于恢復KD合并心律失常患兒的心室功能,提高心功能。有報道,CRP在KD的發生、發展中起關鍵作用,可作為評價臨床治療效果的重要指標[19-20]。研究發現,心肌損傷越嚴重,機體hs-CRP水平越高,兩者呈正相關[21]。有報道,監測血漿BNP水平有助于判斷KD急性期患兒病情程度和評估預后[22];且患者心功能障礙越嚴重,其血漿BNP水平就越高,二者亦呈正相關[23]。本研究結果顯示,與對照組同期比較,觀察組治療后血漿hs-CRP、BNP水平的改善效果均更為顯著;此結果可從血清學的角度佐證Pro在心肌保護、改善預后等方面優勢更為突出。從用藥安全的角度來看,觀察組治療期間不良反應發生率與對照組相比,差異無統計學意義,且兩組癥狀均為一過性,不影響治療進程,均未見嚴重事件,可見本研究用藥方案具有較高的安全性。

表2 兩組患兒治療前后心功能指標比較

表3 兩組患兒治療前后血漿hs-CRP、BNP水平比較

綜上所述,Pro、Met在KD合并心律失常治療中的安全性方面優勢相當,但Pro的抗心律失常作用更強,更能有效保護患兒心肌細胞,改善心功能,為臨床防治KD合并心律失常提供了新思路。但對于該Pro用藥方案的具體作用機制及有效性、安全性,仍有待更多臨床隨機性、多中心、長期研究證實。