差異政治的歷史經(jīng)驗(yàn)與當(dāng)下處境

汪衛(wèi)華

(北京大學(xué),北京 100871)

差異、差別英文都是difference(s),原本只是尋常說法。既然存在差異,就要塑造秩序,就要產(chǎn)生“權(quán)威”,就要建章立制,也就有了“政治”。社會(huì)中若無差異,就無從產(chǎn)生權(quán)力與支配關(guān)系,也就無(需)政治。不同社會(huì)差異的存在,實(shí)則是各種政治秩序賴以成立的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。而人與人之間、群體與群體之間的差異隨時(shí)而異、變動(dòng)不居,促使政治安排做出相應(yīng)調(diào)整,也就成為政治變革的基本社會(huì)動(dòng)力。

有意思的是,盡管古今中外基于財(cái)富多寡與等級(jí)地位產(chǎn)生的各種社會(huì)階層劃分,以及由此形成的不平等狀況,一直是政治學(xué)討論的焦點(diǎn)話題之一,但對(duì)所謂“差異政治”(politics of difference)的討論卻只是晚近三四十年間的事情。“差異政治”以及與之相關(guān)的對(duì)“承認(rèn)政治”(politics of recognition)、“身份認(rèn)同政治”(identity politics)的各種政治哲學(xué)爭論到20世紀(jì)七八十年代才漸次興盛,且通常被統(tǒng)歸入帶有所謂“后現(xiàn)代”特性的“多元文化主義”范疇。此類政治理論隱隱結(jié)成挑戰(zhàn)自由主義、社群主義兩大政治哲學(xué)話語體系的第三方“批判陣營”,但它們相互之間又往往爭論不休、莫衷一是,一方面始終游離在西方國家政治實(shí)踐主流的邊緣,另一方面又憑借各種新社會(huì)運(yùn)動(dòng)中的話語動(dòng)員與框釋策略不時(shí)吸引媒體與大眾的注意。盡管早在20世紀(jì)90年代,與“差異/身份認(rèn)同”有關(guān)的政治哲學(xué)討論就介入了“慎議民主”(deliberative democracy又譯“協(xié)商民主”)的相關(guān)討論之中,受到學(xué)界關(guān)注①參見Seyla Benhabib, ed., Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, Princeton, NJ:Princeton University Press, 1996. 迄今為止,有關(guān)社會(huì)差異與西方民主制度關(guān)系的理論爭議其實(shí)尚未越出這本論文集中設(shè)定的范圍。;但時(shí)至今日,這些略顯煩瑣的政治哲學(xué)議論似乎仍舊主要局限在“象牙塔”里,除了構(gòu)造出各種“政治正確”的表述之外,并未對(duì)歐美社會(huì)主流政治話語和代議民主政治實(shí)踐產(chǎn)生更多的影響。

在非西方世界,“差異政治”“承認(rèn)政治”“身份認(rèn)同政治”“多元文化主義”等時(shí)興話題于21世紀(jì)之初也成為政治哲學(xué)和社會(huì)理論領(lǐng)域熱衷談?wù)摰膶?duì)象。只不過,這些舶來品顯得與非西方世界的政治現(xiàn)實(shí)相去更遠(yuǎn)。尤其是各種譯介來的“后現(xiàn)代話語”——比如在討論差異時(shí),部分學(xué)者總會(huì)順帶提及的德里達(dá)自造的“延異”(la différance)——非加括號(hào)原文則不知其所謂。霧里看花、食洋難化,不僅無助于澄清學(xué)理脈絡(luò),更可能讓差異政治討論的現(xiàn)實(shí)意義更加模糊。

社會(huì)差異塑造了政治格局,社會(huì)差異的變動(dòng)構(gòu)成政治變革的基本動(dòng)因。草蛇灰線,伏延千里,局限于“多元文化主義”的立場(chǎng)討論差異政治,不但會(huì)忽略掉這個(gè)概念出現(xiàn)之際的歷史脈絡(luò)與現(xiàn)實(shí)處境,更會(huì)把一個(gè)潛在具有普遍政治意義的分析路徑極度收窄,用時(shí)空錯(cuò)置的話語“亂搭”替代當(dāng)下問題的現(xiàn)實(shí)“審視”。

一、差異政治的前世:作為分水嶺的60年代

如果脫離“后現(xiàn)代”語境,回歸歷史脈絡(luò),其實(shí)不難發(fā)現(xiàn),以“亂而有序”的20世紀(jì)60年代為分水嶺,從1929年大蕭條到1969年前后近四十年間,歐美國家的政經(jīng)興亂與社會(huì)變遷其實(shí)為此后學(xué)界“差異政治”及相關(guān)議題的“話語轉(zhuǎn)向”提供了關(guān)鍵的現(xiàn)實(shí)背景。而從20世紀(jì)70年代初到2008年遍及全球的金融危機(jī)爆發(fā),又是近四十年,盡管差異政治及相關(guān)討論漸趨時(shí)髦,卻明顯離文化多元性越來越近、離政治現(xiàn)實(shí)感漸行漸遠(yuǎn),批判終究流于議論。更為重要的是,面臨全球化帶來的群體社會(huì)差異的新變動(dòng)趨勢(shì),20世紀(jì)60年代末70年代初業(yè)已穩(wěn)定下來的自由民主制度框架與多元社會(huì)的自由主義論證面臨更加模糊不清、重疊交織的社會(huì)分化、極化格局,而“差異政治”所聚焦的各種群體差異討論卻對(duì)現(xiàn)實(shí)中的治理危機(jī)幾乎無從置喙。因此,以20世紀(jì)60年代為樞軸,回顧一下“差異政治”前世今生,進(jìn)而考慮新世紀(jì)政治經(jīng)濟(jì)變動(dòng)帶來的社會(huì)分化、極化,或許有助于澄清“差異政治”到底是什么。

20世紀(jì)60年代中后期至70年代,歐美社會(huì)形形色色“新社會(huì)運(yùn)動(dòng)”漸次登場(chǎng),“差異政治”似乎有了較為顯著的討論對(duì)象。所謂的“差異政治”著重批判女性、黑人、原住民、各種意義上的少數(shù)族群、同性戀、殘障人士等社會(huì)邊緣或弱勢(shì)群體在發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)中所處的被壓迫、受支配處境,呼吁尊重群體差異、維護(hù)文化多元的立場(chǎng),賦予這些不能簡化為“分配問題”的社會(huì)現(xiàn)象以政治意義,從而實(shí)現(xiàn)真正的社會(huì)正義。①參見“差異政治”主要代表艾麗斯·瑪麗昂·揚(yáng)(Iris Marion Young)在《正義與差異政治》和《包容與民主》這兩本代表作中的討論。值得一提的是,揚(yáng)本人對(duì)“差異政治”被限制在“多元文化主義”的論域內(nèi)也很不滿。2004年在柏林洪堡大學(xué)杜波依斯講座中首次發(fā)表的《結(jié)構(gòu)不公正與差異政治》一文中,她明確表示:“在近二十年中,公共話語和政治理論家的注意力全都從地位(positional)差異政治轉(zhuǎn)移到了文化(cultural)差異政治。我對(duì)這種轉(zhuǎn)移感到悲觀,因?yàn)檫@可能掩蓋關(guān)于正義的重要議題,并且可能將差異政治限定在自由主義理論范式的框架之中。”該文收入Anthony Simon Laden and David Owen, eds., Multiculturalism and Political Theory, Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2007, pp. 60-88。

從20世紀(jì)80年代起,“差異政治”時(shí)常與女性主義、多元文化主義等籠統(tǒng)可稱之為“承認(rèn)”范式的政治哲學(xué)話語糾纏在一起。盡管這類討論經(jīng)常缺少明顯的時(shí)空界定,但若跳出其理論語境,回到史實(shí)脈絡(luò),概言之,差異政治之所以能成為一套在歐美社會(huì)帶來漣漪的政治哲學(xué)主張,大概有四個(gè)方面關(guān)鍵性的社會(huì)變遷背景,它們大體以20世紀(jì)60年代為分水嶺——在此之前,社會(huì)差異中主要是與分配問題相關(guān)的、延續(xù)下來的階級(jí)、財(cái)富、等級(jí)等“層級(jí)性差異”被賦予政治意涵;只不過,從二戰(zhàn)后到20世紀(jì)60年代的歐美社會(huì),無論在實(shí)踐層面還是政治哲學(xué)論述層面,這類社會(huì)差異或被掩蓋,或被消解,在政策上“去政治化”,在理論上“去群體化”,從而使泛言“差異政治”缺少切近的指向,倒不如在個(gè)體層面上討論平等、自由、公正來得清晰。而在20世紀(jì)70年代之后,“后工業(yè)社會(huì)”的來臨使各種觀念性議題導(dǎo)向的“集群性差異”逐漸凸顯,“差異政治”也就有了施展的空間。

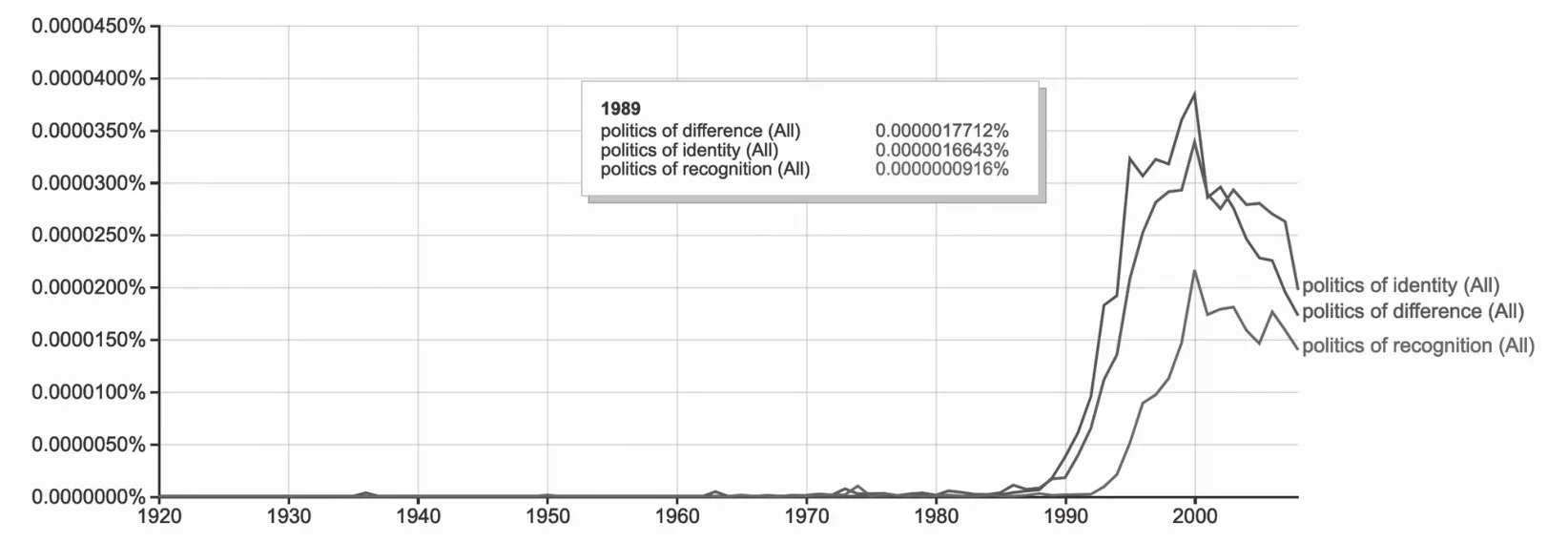

我們先不妨用一個(gè)間接但直觀的指標(biāo)看看20世紀(jì)60年代這個(gè)分水嶺對(duì)“差異政治”及相關(guān)議題是否適用。通過Google Books Ngram Viewer在線搜索引擎檢索1920—2008年間“差異政治”“認(rèn)同政治”“承認(rèn)政治”在英語文獻(xiàn)中出現(xiàn)時(shí)間和數(shù)量比例的結(jié)果(見圖1),我們可以發(fā)現(xiàn):在1966年之前,這三種說法在Google Books英語圖書庫中只有“認(rèn)同政治”(1936年、1963年)和“承認(rèn)政治”(1950年、1965年)各出現(xiàn)過兩次。1967年“認(rèn)同政治”開始連續(xù)2年以上出現(xiàn)。1970年“承認(rèn)政治”開始連續(xù)2年以上出現(xiàn)。“差異政治”則一直到1969年才首次出現(xiàn),更晚至1979年才開始連續(xù)2年以上出現(xiàn)。從1989年開始,“差異政治”的數(shù)量超過“認(rèn)同政治”,出現(xiàn)較快增長,成為三個(gè)詞中出現(xiàn)比例最高的詞,2000年達(dá)到峰值;此后,除2002年外,又都被“認(rèn)同政治”反超。從這三個(gè)詞出現(xiàn)數(shù)量的趨勢(shì)來看,20世紀(jì)60年代,“認(rèn)同政治”“承認(rèn)政治”“差異政治”的說法盡管已零星出現(xiàn),但極為小眾。這總體上可以印證我們的判斷,20世紀(jì)60年代的歐美社會(huì)的動(dòng)蕩并沒有即時(shí)將“差異政治”及相關(guān)議題凸顯出來。那么這段時(shí)期又如何與“差異政治”后續(xù)的登場(chǎng)關(guān)聯(lián)起來呢?

圖1 1920-2008年間差異政治、認(rèn)同政治、承認(rèn)政治在英語文獻(xiàn)中出現(xiàn)的時(shí)間和數(shù)量比例(Google Books Ngram Viewer)

首先,經(jīng)歷過20世紀(jì)二三十年代大蕭條和第二次世界大戰(zhàn)的洗禮,歐美社會(huì)在戰(zhàn)后20年間迅速完成了經(jīng)濟(jì)恢復(fù),并在此期間普遍推行了各種社會(huì)福利政策,一定程度上掩蓋或消解了戰(zhàn)前經(jīng)常尖銳不已的階級(jí)對(duì)抗。到20世紀(jì)60年代中期,盡管美國戰(zhàn)后歷經(jīng)四次經(jīng)濟(jì)危機(jī)①美國戰(zhàn)后的前四次經(jīng)濟(jì)危機(jī)分別發(fā)生于1948年1月-1949年,1953年8月-1954年,1957年4月-1958年4月,1960年2月-1961年2月。參見胡代光、厲以寧、袁東明:《凱恩斯主義的發(fā)展和演變》,北京:清華大學(xué)出版社,2004年,第42-44頁。,但均未打斷歐美各國戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)及走向繁榮。經(jīng)濟(jì)景氣帶來的生活改善與社會(huì)福利的普及,壯大了“中產(chǎn)階層”。從20世紀(jì)60年代開始,歐美工業(yè)社會(huì)向“后工業(yè)社會(huì)”轉(zhuǎn)型,并且這種社會(huì)轉(zhuǎn)型也逐漸得到了西方社會(huì)科學(xué)主流的普遍認(rèn)可。②這種看法的代表人物無疑是美國社會(huì)學(xué)家丹尼爾·貝爾,尤其是他在1973年出版的《后工業(yè)社會(huì)的來臨》。參見[美]丹尼爾·貝爾:《后工業(yè)社會(huì)的來臨》,高铦等譯,北京:新華出版社,1997年。

其次,在“冷戰(zhàn)”壓力下,美國及其西歐盟國面臨著與蘇聯(lián)及其為首的社會(huì)主義陣營之間在意識(shí)形態(tài)和發(fā)展模式上的道路競爭。各種國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)層面的改良措施,包括西歐社會(huì)民主主義作為一種替代意識(shí)形態(tài)及與自由民主制度可兼容的政治選項(xiàng),都成為這種兩極對(duì)抗背景之中順理成章的結(jié)果。從1961年的第三次柏林危機(jī)和1962年的古巴導(dǎo)彈危機(jī),到1969年1月尼克松總統(tǒng)就職演說中明確表達(dá)對(duì)蘇緩和的立場(chǎng),盡管美國逐步陷入越南戰(zhàn)爭的泥潭,但東西方冷戰(zhàn)在20世紀(jì)60年代后半期從對(duì)抗高潮漸趨緩和。也是在這十年間,歐美各國國內(nèi)政治普遍經(jīng)歷動(dòng)蕩,卻并未發(fā)生顛覆性的政治變革。尤其是20世紀(jì)60年代上半期,美國“黑人民權(quán)運(yùn)動(dòng)”取得顯著的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。在外部意識(shí)形態(tài)與制度競爭的參照下,歐美各國國內(nèi)局部性的短期政治動(dòng)蕩反倒促使當(dāng)代西方自由民主制度的運(yùn)轉(zhuǎn)走向成熟,對(duì)于非暴力性的各種社會(huì)運(yùn)動(dòng)積累了更加精細(xì)的應(yīng)對(duì)辦法。也正因?yàn)槊裰髡螌?shí)踐趨于穩(wěn)健,在政治哲學(xué)領(lǐng)域,以1971年羅爾斯《正義論》的出版為重要象征,“(個(gè)體)社會(huì)契約論”脈絡(luò)下的歐美自由主義政治理論實(shí)現(xiàn)了復(fù)興與當(dāng)代化。

再次,至20世紀(jì)60年代后半期,歐美社會(huì)各種“反建制”的政治與社會(huì)運(yùn)動(dòng)看似眼花繚亂,但無論民權(quán)運(yùn)動(dòng)、“嬉皮士”還是“新左派”,有一個(gè)共同的目標(biāo)就是反戰(zhàn)(包括反“越戰(zhàn)”與反核軍備競賽)。正是由于“越戰(zhàn)”升級(jí)與歐美社會(huì)“反戰(zhàn)和平運(yùn)動(dòng)”低度共識(shí)的存在,從根本上決定了20世紀(jì)60年代后半期興起的各種新社會(huì)運(yùn)動(dòng),尤其是帶有跨國特性的社會(huì)運(yùn)動(dòng),主要呈現(xiàn)出在特定議題上反對(duì)當(dāng)局某些政策立場(chǎng)的“觀念性議題”導(dǎo)向,而非一貫依“集群性差異”劃界。此類特定觀念性議題的支持者大多要么是知識(shí)分子,要么是年輕人——嚴(yán)格講,他們都算不上集群意識(shí)清晰的、穩(wěn)定的社會(huì)群體。但是,這種新的社會(huì)運(yùn)動(dòng)松散組織方式順理成章地引出了兩類學(xué)理上的判斷:一是20世紀(jì)六七十年代之后,歐美社會(huì)出現(xiàn)了英格爾哈特所言的社會(huì)價(jià)值觀領(lǐng)域“靜悄悄的革命”。①參見[美]羅納德·英格爾哈特:《靜悄悄的革命》,葉麗娟譯,上海:上海人民出版社,2017年。原著出版于1977年。在此后的《發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)的文化轉(zhuǎn)型》(1990)和《現(xiàn)代化與后現(xiàn)代化》(1997)中,英格爾哈特延續(xù)了“后物質(zhì)主義價(jià)值觀”的經(jīng)驗(yàn)研究,并將跨國比較的范圍擴(kuò)大到非西方國家,從而在對(duì)比的基礎(chǔ)上把這種文化轉(zhuǎn)型稱為發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)“后現(xiàn)代化”的體現(xiàn)。在發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)中,各種強(qiáng)調(diào)自我表現(xiàn)和生活質(zhì)量的“后物質(zhì)主義”價(jià)值觀逐漸取代上一代人的“物質(zhì)主義”價(jià)值觀。二是這些帶有后工業(yè)社會(huì)、后物質(zhì)主義乃至后現(xiàn)代意味的觀念性議題,在演進(jìn)過程中不斷豐富,成為取代傳統(tǒng)上基于“分配”的社會(huì)群體間的差異邊界,有些進(jìn)而成為塑造新的群體身份認(rèn)同的資源。

最后,與歐美社會(huì)在20世紀(jì)60年代的“豐裕社會(huì)”轉(zhuǎn)型不同,亞非地區(qū),尤其非洲各國,那些年正迎來非殖民化和民族獨(dú)立運(yùn)動(dòng)的高潮。毫無疑問,這一時(shí)期亞非拉“民族解放運(yùn)動(dòng)”的核心主題仍舊是集體性的“國族建構(gòu)”“國家建設(shè)”以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)現(xiàn)代化。無論相對(duì)于進(jìn)入發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)的歐美(及日本)還是相對(duì)于已經(jīng)大體完成工業(yè)化的蘇聯(lián)東歐各國,亞非拉各國國內(nèi)的階級(jí)對(duì)抗以及族群矛盾,都不可能以后工業(yè)社會(huì)中觀念性議題導(dǎo)向的“差異政治”形態(tài)呈現(xiàn)出來。相反,如何打破傳統(tǒng)社會(huì)延續(xù)下來的階級(jí)、等級(jí)、地域區(qū)隔、族群界限,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化所必需的“社會(huì)流動(dòng)化”(social mobilization)②國內(nèi)學(xué)界習(xí)慣譯作現(xiàn)代化進(jìn)程中實(shí)現(xiàn)“社會(huì)動(dòng)員”,其實(shí)從現(xiàn)代化語境中而言,mobilization指的是人的“流動(dòng)化”以及由此產(chǎn)生的心態(tài)、價(jià)值觀的變化,并非中文語境中“動(dòng)員”的常用意義。,才是發(fā)展中亞非拉各國彼時(shí)面臨的急迫任務(wù)。可資參照的是,1966年中國“文革”前夕,在“突出政治”調(diào)門提高的階級(jí)斗爭政治語境里,官方媒體明確提出了“消滅三大差別”(工農(nóng)差別、城鄉(xiāng)差別、體力勞動(dòng)和腦力勞動(dòng)的差別)的政治口號(hào)。①參見1966年2月4日的《解放軍報(bào)》編輯部社論《永遠(yuǎn)突出政治》和1966年4月6日《人民日?qǐng)?bào)》編輯部社論《突出政治是一切工作的根本——論突出政治》。工農(nóng)差別、城鄉(xiāng)差別并舉,源自《共產(chǎn)黨宣言》;城鄉(xiāng)差別、體力勞動(dòng)者和腦力勞動(dòng)者差別的提法源自列寧《偉大的創(chuàng)舉》(收入《列寧選集》第4卷)。但消滅(縮小)三大差別的講法,的確是中國“文革”期間重要的政治話語。盡管“三大差別”的講法有馬克思列寧主義階級(jí)斗爭語境的特定淵源和特殊歷史時(shí)期的政治烙印,但僅從字面含義來解讀,“三大差別”的歸納倒的確不失為彼時(shí)發(fā)展中亞非拉各國現(xiàn)代化進(jìn)程里普遍面臨的關(guān)鍵“社會(huì)差異”。只不過,相對(duì)于發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)乃至后工業(yè)社會(huì)中“差異政治”的邊界,這種顯然屬于“物質(zhì)主義”的現(xiàn)代化追求終究還是歸結(jié)為“分配問題”。反觀20世紀(jì)60年代到70年代的西方社會(huì)科學(xué)各領(lǐng)域,對(duì)發(fā)展中地區(qū)的研究也正是形形色色的“現(xiàn)代化理論”大行其道之時(shí)。自然也不會(huì)有政治理論家會(huì)用同一把“社會(huì)差異”標(biāo)尺去衡量發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)與發(fā)展中亞非拉地區(qū)相互之間以及各自內(nèi)部的“差異”,并將它們等效齊觀。

總起來講,20世紀(jì)60年代恰好是歐美各國內(nèi)部社會(huì)轉(zhuǎn)型的重要分界。如果從1929年大蕭條起算,到1968/1969年②1968年法國發(fā)生的“五月風(fēng)暴”時(shí)常被認(rèn)為是歐美“新社會(huì)運(yùn)動(dòng)”出現(xiàn)的標(biāo)志性事件。在美國,1969年尼克松當(dāng)選總統(tǒng),反戰(zhàn)學(xué)生占領(lǐng)大學(xué)校園,阿波羅登月計(jì)劃成功。在歐洲,戴高樂辭職、蓬皮杜出任法國總統(tǒng),社會(huì)民主黨在聯(lián)邦德國開始執(zhí)政、勃蘭特出任聯(lián)邦總理。在中國,中共九大召開,此前發(fā)生了中蘇珍寶島沖突。另外,《消除一切形式種族歧視國際公約》也在1969年正式生效。,這40年間歐美社會(huì)正在經(jīng)歷現(xiàn)代史上最重要的一段社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期。40年間,歐美社會(huì)不僅從大蕭條和世界大戰(zhàn)的慘痛教訓(xùn)中復(fù)原并在戰(zhàn)后二十余年間實(shí)現(xiàn)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)增長,更重要的是,在經(jīng)濟(jì)社會(huì)領(lǐng)域上出現(xiàn)了向“后工業(yè)社會(huì)”的轉(zhuǎn)向。盡管諸如越南戰(zhàn)爭尚未結(jié)束,經(jīng)過20世紀(jì)60年代十年間“亂中有序”的政治調(diào)整,歐美發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)的整體面貌已經(jīng)不再是大蕭條之前的景象。如果對(duì)照斯賓格勒成書于第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束不久的《西方的沒落》③中譯本見[德]奧斯瓦爾德·斯賓格勒:《西方的沒落》(上、下冊(cè)),齊世榮等譯,北京:商務(wù)印書館,2001年。(1918—1922年),在1969年7月美國阿波羅11號(hào)成功實(shí)現(xiàn)登月之際,歐美社會(huì)整體信心已然今非昔比。

20世紀(jì)60年代結(jié)束之際,美蘇冷戰(zhàn)趨向緩和,美國已經(jīng)在醞釀著從越南抽身。盡管在當(dāng)時(shí)人看來,20世紀(jì)60年代以“核邊緣”的美蘇對(duì)抗起始,以“越戰(zhàn)”引發(fā)的歐美社會(huì)普遍的反戰(zhàn)和平運(yùn)動(dòng)和社會(huì)抗議浪潮告終;至整個(gè)70年代,歐美社會(huì)依舊要經(jīng)受1971年布雷頓森林體系解體與1973、1978年兩次石油危機(jī)以及后續(xù)世界性經(jīng)濟(jì)危機(jī)的考驗(yàn),從來持保守立場(chǎng)的亨廷頓在1975年出版的《民主的危機(jī)》報(bào)告中對(duì)美國“民主過剩”帶來的治理能力(governability)下降憂心忡忡;倘若把眼光從60年代末延伸到2008年世界金融危機(jī)及其余緒,我們不難發(fā)覺,在1929—1969年最后這動(dòng)蕩的十年間,歐美社會(huì)將各種政策層面與觀念層面“個(gè)體平等”的補(bǔ)丁塞進(jìn)了西方自由民主制度框架,掩蓋和消解掉各種“層級(jí)性差異”對(duì)整個(gè)政治經(jīng)濟(jì)體系可能的沖擊。盡管在這十年間,“后工業(yè)社會(huì)”轉(zhuǎn)向、“后物質(zhì)主義”轉(zhuǎn)向、“新社會(huì)運(yùn)動(dòng)”轉(zhuǎn)向?yàn)榧磳⑴d起的“承認(rèn)”意義上的“差異政治”提供了潛在的現(xiàn)實(shí)與觀念基礎(chǔ),但彼時(shí)剛嶄露頭角的這些新事物、新價(jià)值觀,顯然還未具備形成社會(huì)集群的規(guī)模。并且,這些新事物、新價(jià)值觀只不過局限于歐美發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì),既未影響到蘇聯(lián)東歐,也同致力于經(jīng)濟(jì)社會(huì)現(xiàn)代化的亞非拉發(fā)展中地區(qū)格格不入,它們的跨國影響力仍舊是區(qū)域性的而非世界性的。

二、差異政治的今生:全球化“催化劑”

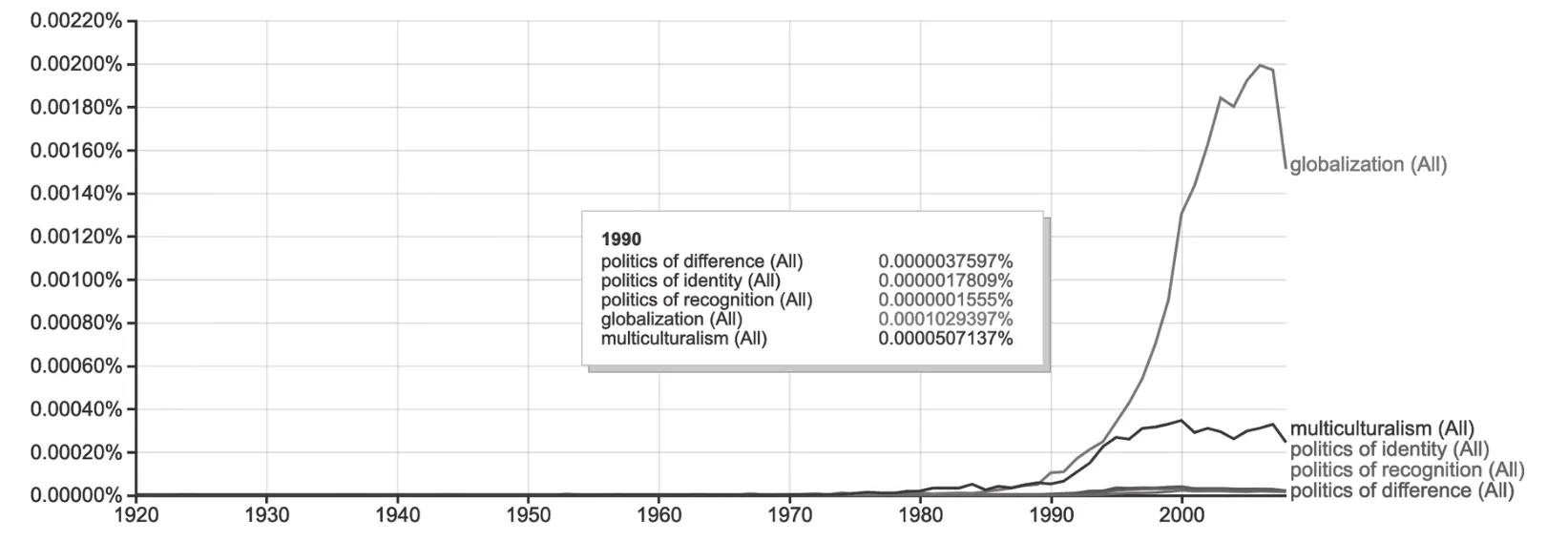

如果說20世紀(jì)60年代歐美社會(huì)亂中有序的轉(zhuǎn)型為“差異政治”及相關(guān)議題提供了必要的新類型的社會(huì)分化基礎(chǔ),要使得這種觀念性議題導(dǎo)向的社會(huì)差異凝聚為集群性的社會(huì)差異,除了歐美社會(huì)自身的“后工業(yè)社會(huì)、后物質(zhì)主義、新社會(huì)運(yùn)動(dòng)”三大轉(zhuǎn)向之外,還需要新的催化劑。我們從圖1中不難發(fā)現(xiàn),即便到20世紀(jì)80年代中期,對(duì)差異政治及相關(guān)議題的關(guān)注都算不上有明顯的躍遷。我們同樣用Google Books Ngram Viewer在線搜索引擎做進(jìn)一步的檢索,這次加上另外兩個(gè)關(guān)鍵詞:“全球化”和“多元文化主義”,其結(jié)果如圖2。

圖2 1920-2008年間全球化、多元文化主義、差異政治、認(rèn)同政治、承認(rèn)政治在英語文獻(xiàn)中出現(xiàn)的時(shí)間和數(shù)量比例(Google Books Ngram Viewer)

毫無意外,相較于這兩個(gè)更為流行的關(guān)鍵詞,“差異政治、認(rèn)同政治、承認(rèn)政治”在英語圖書中出現(xiàn)的數(shù)量幾乎不值一提。但有趣的是,圖2所示1990年“全球化”在英語圖書中出現(xiàn)的數(shù)量才首次超過“多元文化主義”。此后,“全球化”在英語圖書中進(jìn)入快速增長期,至2006年達(dá)到峰值;而它在2007、2008年的急劇下滑,又生動(dòng)印證了從美國次貸危機(jī)到全球金融危機(jī)的演進(jìn)軌跡。與之形成鮮明對(duì)比的是,“多元文化主義”僅在1990—1995年間出現(xiàn)較大幅度增長,且在2000年達(dá)到峰值后就開始漸次下降。結(jié)合圖1所示,“差異政治”“認(rèn)同政治”“承認(rèn)政治”的峰值也都出現(xiàn)在2000年。總起來看,在1990—2000年間,對(duì)“全球化”的關(guān)注與對(duì)“差異政治”等四個(gè)相關(guān)概念的關(guān)注同步持續(xù)增長。這給我們一個(gè)非常直觀的印象:“差異政治”重要的推手恐怕并非歐美社會(huì)自身的變化,而恰恰是“全球化”。

從圖書數(shù)據(jù)中呈現(xiàn)的關(guān)鍵詞數(shù)量比例當(dāng)然只是間接證據(jù),但每個(gè)關(guān)鍵詞所呈現(xiàn)的歷時(shí)性變化仍舊可以反映出現(xiàn)實(shí)中的大致趨勢(shì)。歐美社會(huì)從20世紀(jì)六七十年代以來呈現(xiàn)“后工業(yè)社會(huì)、后物質(zhì)主義、新社會(huì)運(yùn)動(dòng)”三大轉(zhuǎn)向,經(jīng)濟(jì)社會(huì)變革和政策調(diào)整為當(dāng)今“差異政治”的討論提供了“分配問題”以外的社會(huì)分化基礎(chǔ)。但如果缺少全球化進(jìn)程這個(gè)重要的“催化劑”,差異政治及相關(guān)議題恐怕也只能一直不溫不火,不會(huì)呈現(xiàn)出今天所能感知的關(guān)注度。圖2顯示,從2006年以后,英語文獻(xiàn)中對(duì)全球化的關(guān)注掉頭下跌。與之相應(yīng)的是,對(duì)差異政治及相關(guān)議題的關(guān)注也明顯下跌了(截至2008年的數(shù)據(jù)),它們的變化趨勢(shì)也是同步的。但20世紀(jì)90年代至21世紀(jì)初,歐美社會(huì)內(nèi)部并沒有像60年代那樣發(fā)生明顯的社會(huì)動(dòng)蕩,并且冷戰(zhàn)的結(jié)束使彼時(shí)歐美各國一片歡欣鼓舞,彌散著樂觀預(yù)期,除了全球化,我們找不到更合適的理由用以解釋“差異政治”在20世紀(jì)最后10年間忽然變成一個(gè)熱絡(luò)議題。

倘若全球化催動(dòng)了“差異政治”(以及與之相關(guān)的“多元文化主義”“身份認(rèn)同政治”“承認(rèn)政治”等相關(guān)議題)的彰顯,顯然現(xiàn)實(shí)中這類現(xiàn)象就不只是前述歐美社會(huì)三大轉(zhuǎn)向所能盡然解釋的;但如果僅僅把它們歸結(jié)為所謂“后現(xiàn)代”的政治哲學(xué)批判,并沒什么社會(huì)基礎(chǔ),顯然又低估了這類現(xiàn)象背后的現(xiàn)實(shí)動(dòng)力。比較這四個(gè)關(guān)鍵詞,“多元文化主義”無疑是最龐雜的一個(gè)說法,主要指向觀念性的文化價(jià)值,又涵蓋了現(xiàn)實(shí)中各種群體層面的互動(dòng)關(guān)系。“承認(rèn)政治”的價(jià)值觀念屬性和“后現(xiàn)代”特征最明顯,在文獻(xiàn)中呈現(xiàn)的關(guān)注度也最低。“差異政治”“身份認(rèn)同政治”都有現(xiàn)實(shí)中明確的社會(huì)群體指向,它們?cè)谖墨I(xiàn)中關(guān)注度的上升顯然與全球化帶來的大規(guī)模人口流動(dòng)、跨國移民有著千絲萬縷的聯(lián)系。總之,就“差異政治”及相關(guān)議題在20世紀(jì)90年代與21世紀(jì)初的流行而言,全球化的催動(dòng)作用絕不僅僅是觀念性、“后現(xiàn)代”意義上的,而是經(jīng)由實(shí)實(shí)在在的社會(huì)群體變動(dòng)導(dǎo)致的。

首先,全球化對(duì)于“差異政治”最為直觀的催動(dòng)作用體現(xiàn)在人口的流動(dòng)上,尤其是跨國的人員往來、移民乃至難民。以1986—1994年間關(guān)貿(mào)總協(xié)定“烏拉圭回合”談判及1995年世界貿(mào)易組織的成立為標(biāo)志,20世紀(jì)80年代末到世紀(jì)之交,正是全球化進(jìn)入實(shí)質(zhì)性加速的時(shí)期。尤其是“烏拉圭回合”涵蓋了服務(wù)貿(mào)易談判,最終達(dá)成《服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定》,為大規(guī)模跨國人員流動(dòng)提供了必要的制度框架支持。伴隨著90年代新技術(shù)革命、信息革命和信息產(chǎn)業(yè)急劇增長,新的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)、跨國資本流動(dòng)以及多國公司跨國經(jīng)營的普遍化,不僅將發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)形態(tài)提升到了新的全球化階段,更重要的是將世界市場(chǎng)真正連為一體。無論是發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)還是發(fā)展中地區(qū),這種大規(guī)模人口流動(dòng)顯然都談不上是什么“后現(xiàn)代”現(xiàn)象,而是實(shí)實(shí)在在的物質(zhì)驅(qū)動(dòng)的后果。與經(jīng)濟(jì)形態(tài)轉(zhuǎn)變相伴的全球性人口流動(dòng),無疑對(duì)于不同群體間“差異”感的增強(qiáng)與“身份認(rèn)同”感的彰顯提供了前提。

其次,全球化帶來的跨國資本擴(kuò)張進(jìn)一步在各國社會(huì)內(nèi)部造就了新的“贏家”與“輸家”,加劇了基于行業(yè)差異、知識(shí)技術(shù)及財(cái)富分配產(chǎn)生的人群分化。事實(shí)上,經(jīng)濟(jì)全球化無論在發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)還是發(fā)展中地區(qū),都沒有像新自由主義者們預(yù)期的那樣起到“拉平”作用,形形色色的資本鴻溝、知識(shí)鴻溝、技術(shù)鴻溝、數(shù)字鴻溝反而加劇了世界各國內(nèi)部不同群體之間的經(jīng)濟(jì)地位分化與不平等。盡管在20世紀(jì)90年代全球化凱歌高奏的階段,這種全球化帶來的社會(huì)分化效應(yīng)相對(duì)于資本、技術(shù)、服務(wù)的自由流動(dòng)與市場(chǎng)擴(kuò)大帶來的巨大增長紅利尚不明顯,但已經(jīng)開始在富國與窮國之間拉開差距。到21世紀(jì)的頭十年間,無論發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)還是發(fā)展中地區(qū),所有國家內(nèi)部不同群體之間因經(jīng)濟(jì)全球化加劇的分化已經(jīng)明顯呈現(xiàn)出來。“相對(duì)被剝奪”式的不平等問題再一次成為各國國內(nèi)社會(huì)抗議與社會(huì)運(yùn)動(dòng)的基本動(dòng)因。在全球化時(shí)代,發(fā)展中國家并不因其起點(diǎn)低就能用經(jīng)濟(jì)增長掩蓋掉社會(huì)群體之間經(jīng)濟(jì)地位上的不平等與分化;相反,由于全球化帶來的文化與觀念上的相互影響,發(fā)展中國家社會(huì)內(nèi)部在沒有達(dá)到發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)階段之前,就不得不面臨經(jīng)濟(jì)差別、社會(huì)差異擴(kuò)大帶來的社會(huì)矛盾與巨大張力。

再次,20世紀(jì)90年代以來,伴隨全球化進(jìn)程的差異政治、身份認(rèn)同政治的彰顯有一個(gè)重要參照點(diǎn),那就是冷戰(zhàn)終結(jié)、東歐劇變、蘇聯(lián)解體。對(duì)比60年代的國際局勢(shì),人們?cè)绢A(yù)期這種兩極對(duì)抗格局的終結(jié)會(huì)帶來國際局勢(shì)的緩和與持久和平,可遺憾的是,我們很快就看到了各種局部性的暴力沖突和民族、宗教對(duì)抗此起彼伏。尤其是1991—1999年南斯拉夫解體后延續(xù)不斷的內(nèi)戰(zhàn)及波黑戰(zhàn)爭、科索沃戰(zhàn)爭,1994年非洲的“盧旺達(dá)大屠殺”,成為這一時(shí)期族群沖突標(biāo)志性的事件。蘇聯(lián)解體后,獨(dú)立的各加盟共和國內(nèi)部與相互之間頻繁發(fā)生局部性武裝沖突和族群分離運(yùn)動(dòng),中東地區(qū)巴以沖突久拖不決,凡此種種,都進(jìn)一步加劇了冷戰(zhàn)后族群沖突的復(fù)雜局面。這些大規(guī)模族群沖突每每衍生出難以解決的難民危機(jī)。很明顯,冷戰(zhàn)結(jié)束后各種與“身份認(rèn)同政治”相關(guān)的討論中,對(duì)于“族群認(rèn)同”“民族主義”以及宗教群體矛盾的關(guān)注也是焦點(diǎn)之一。這類現(xiàn)象原本與發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)的黑人問題、女性問題、少數(shù)族裔、同性戀群體等并非一回事,但因?yàn)槎季哂刑囟ǖ纳鐣?huì)差異及身份認(rèn)同根源,從而在20世紀(jì)90年代后都納入了“差異政治”“身份認(rèn)同政治”討論的范疇。冷戰(zhàn)終結(jié)之際,歡欣鼓舞的西方社會(huì)里不少像福山這樣的自由主義者原本憧憬自由民主制度與自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)取得了歷史性勝利,但迅速激化的族群沖突、宗教矛盾反而似乎走向了亨廷頓所預(yù)言的“文明沖突”的方向。這種世界范圍內(nèi)族群矛盾的急劇變化,從另一個(gè)方向催動(dòng)著“差異政治”“身份認(rèn)同政治”受到廣泛關(guān)注,顯然,這類矛盾原本在歐美發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)內(nèi)部是不顯著的,但對(duì)于提醒人們注意到“差異政治”和“身份認(rèn)同”問題并非單純的“后現(xiàn)代”現(xiàn)象來說,又有著極為重要的現(xiàn)實(shí)意義。

最后,與20世紀(jì)六七十年代歐美發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)知識(shí)分子、年輕人觀念上的批判與“造反”姿態(tài)不同,90年代伴隨著全球化進(jìn)程出現(xiàn)的對(duì)“差異政治”“身份認(rèn)同政治”的關(guān)注很多都觸及社會(huì)結(jié)構(gòu)層次的一些根本性“不公正”問題。正是在這個(gè)意義上,對(duì)差異政治、群體性身份認(rèn)同的反思在20世紀(jì)90年代與人們對(duì)“慎議民主”“溝通民主”(communicative democracy)①參見Iris Marion Young, “Justice and Communicative Democracy,”in Roger S. Gottlieb, ed., Radical Philosophy:Tradition, Counter-Tradition, Politics, Temple University Press, 1993. 以及 Iris Marion Young, Inclusion and Democracy,Oxford: Oxford University Press, 2002.的討論交織在一起,人們對(duì)西方代議民主中基于形式上的選舉程序和多數(shù)決原則進(jìn)行政治決策,實(shí)際權(quán)力把持在少數(shù)政治精英和利益集團(tuán)手中,事實(shí)上將大多數(shù)社會(huì)成員尤其是邊緣弱勢(shì)群體排斥在實(shí)質(zhì)政治過程之外的現(xiàn)實(shí)狀況提出了尖銳的批評(píng)。盡管迄今為止,這樣的討論大多還只是停留在政治哲學(xué)、社會(huì)理論學(xué)者們小范圍內(nèi),但也在一定程度上影響了歐美社會(huì)及更大范圍公共話語討論的議程。如果說,20世紀(jì)六七十年代“差異政治”相關(guān)論題興起時(shí),針對(duì)特定社會(huì)人群弱勢(shì)地位,政策上的修復(fù)措施無非是各種“平權(quán)行動(dòng)”(affirmative actions),那么從90年代以來,“差異政治”“身份認(rèn)同政治”與“慎議民主”“溝通民主”議題的交匯,就從真正的“政治”高度而非“政策”層面觸及了西方代議民主制度框架中的一些更為根本的問題。

總之,從20世紀(jì)90年代以來,全球化催動(dòng)的“差異政治”以及相關(guān)討論相較于這類議題興起之際,更加鮮明地體現(xiàn)出了這類問題的普遍性、現(xiàn)代性和現(xiàn)實(shí)性,以及最關(guān)鍵的——政治性。當(dāng)今世界的“差異政治”與“身份認(rèn)同政治”等相關(guān)議題討論所涉及的,不再只是歐美發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)進(jìn)入“后現(xiàn)代”的特殊現(xiàn)象,不再只是針對(duì)特定人群的特殊現(xiàn)象,也不再只是政策性措施所能調(diào)整修復(fù)的、可以“去政治化”的特殊現(xiàn)象。冷戰(zhàn)結(jié)束后,全球化推動(dòng)世界聯(lián)為一體,各種社會(huì)差異也在這種一致化的過程中更加清晰地呈現(xiàn)出它們?cè)镜恼我饬x。

三、差異政治的現(xiàn)實(shí)處境

2007年美國次貸危機(jī)、2008年世界金融危機(jī)、2009年歐債危機(jī)接連發(fā)生之后,歐美各國普遍遭遇了自二戰(zhàn)結(jié)束以來從未有過的“治理危機(jī)”。20世紀(jì)90年代以來全球化迅猛發(fā)展的勢(shì)頭受到遏制甚至逆轉(zhuǎn),社會(huì)群體之間的經(jīng)濟(jì)差距拉大,經(jīng)濟(jì)危機(jī)更加劇了發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)內(nèi)部社會(huì)精英與普通民眾之間的對(duì)立。以2011年的美國發(fā)生的“占領(lǐng)華爾街”和2018年法國的“黃馬甲運(yùn)動(dòng)”為突出標(biāo)志,分配不平等和無節(jié)制資本擴(kuò)張?jiān)僖淮纬蔀闅W美社會(huì)抗議運(yùn)動(dòng)的聚焦點(diǎn)。2016年的英國“脫歐公投”和美國總統(tǒng)大選都以出乎意料的結(jié)果告終,更成為世界面臨“百年未有之大變局”的生動(dòng)象征。

正如前文所述,如果我們把討論的時(shí)限放在1929年“大蕭條”以來,我們不妨就歐美發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)發(fā)展至今的歷史線索略做分段,再對(duì)“差異政治”在當(dāng)下的政治意涵,尤其是它與治理危機(jī)的關(guān)聯(lián)做些簡略的討論。

首先是分期問題,從1929年“大蕭條”到2008/2009年的世界金融危機(jī)和歐債危機(jī),大體80年時(shí)間,就我們所討論的“差異政治”議題而言,以20世紀(jì)60年代末為界,不妨分為前后兩個(gè)40年。

在前一個(gè)40年間,前半段,歐美社會(huì)遭遇前所未有的經(jīng)濟(jì)危機(jī)并最終演化為世界大戰(zhàn)。后半段,歐美社會(huì)在二戰(zhàn)后迅速實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并走向繁榮,并在60年代末70年代初出現(xiàn)“后工業(yè)社會(huì)”“后物質(zhì)主義”“新社會(huì)運(yùn)動(dòng)”三大轉(zhuǎn)向。在此期間,通過福利政策調(diào)和階級(jí)對(duì)抗,通過平權(quán)行動(dòng)彌合族群矛盾,通過容納非暴力各式社會(huì)抗議將其制度化,歐美各國實(shí)現(xiàn)了將集群性差異“去政治化”,約束在代議民主和法治框架下。加之外部的冷戰(zhàn)兩極對(duì)抗約束,以及發(fā)展中世界剛剛現(xiàn)代化起步,歐美發(fā)達(dá)工業(yè)社會(huì)的“差異政治”在20世紀(jì)60年代初露端倪,但主要呈現(xiàn)為觀念性議題導(dǎo)向的、針對(duì)特定人群的特殊現(xiàn)象,通過政策上的調(diào)整安撫,基本上也就不成問題了。而在政治話語層面,以羅爾斯為代表的自由主義政治哲學(xué)通過個(gè)體層面自由與平等原則的重塑,把群體及群體之間的社會(huì)差異問題做了化約,從而形成了一套與自由民主政治實(shí)踐相配合的強(qiáng)勢(shì)話語體系。盡管在20世紀(jì)60年代末,“差異政治”“身份認(rèn)同政治”“承認(rèn)政治”都出現(xiàn)了一些討論,但在當(dāng)時(shí)的形勢(shì)下,也只不過呈現(xiàn)為“象牙塔”里的哲學(xué)批判而已,并很快在“多元文化主義”的統(tǒng)攝下歸入“后現(xiàn)代”一類。

在后一個(gè)40年,以20世紀(jì)80年代末90年代初冷戰(zhàn)的終結(jié)為界,前半段,歐美社會(huì)盡管遭遇了一些經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊,但以70年代末英美等國保守派經(jīng)濟(jì)改革為標(biāo)志,比較平順地對(duì)戰(zhàn)后“凱恩斯式”國家干預(yù)做了大規(guī)模調(diào)整,削減社會(huì)福利開支,由此開啟了新自由主義經(jīng)濟(jì)政策大行其道的時(shí)期。特別值得一提的是,由于戰(zhàn)后“嬰兒潮”的一代在七八十年代陸續(xù)踏入社會(huì),歐美各國在此期間也享受到了“人口紅利”對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的促進(jìn)作用。20世紀(jì)70年代初,美國從越南撤軍、“越戰(zhàn)”結(jié)束,盡管1979年蘇聯(lián)入侵阿富汗后,西方陣營對(duì)蘇聯(lián)做出了一些抵制和制裁舉動(dòng),但整體而言,冷戰(zhàn)最后20年里西方對(duì)蘇聯(lián)采取了緩和、懷柔的立場(chǎng)。外部環(huán)境的緩和,以及20世紀(jì)70年代末中國的對(duì)外開放,使得歐美發(fā)達(dá)國家在20世紀(jì)最后20年里有了穩(wěn)定、巨大的外部市場(chǎng),這反過來又為其在國內(nèi)外推行新自由主義經(jīng)濟(jì)改革提供了保障,給90年代之后的經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程開辟了道路。忽然而至的東歐劇變、蘇聯(lián)解體,使美國為首的西方陣營“意外”贏得了冷戰(zhàn)勝利,也大大強(qiáng)化了歐美社會(huì)的主流群體在這一時(shí)期的后半段(尤其是20世紀(jì)90年代)對(duì)于自身政治經(jīng)濟(jì)模式的高度自信。但與此同時(shí),也在沒有強(qiáng)大的外部意識(shí)形態(tài)對(duì)手的情況下,歐美社會(huì)對(duì)自身民主實(shí)踐與自由主義主導(dǎo)話語的反思開始加強(qiáng)。

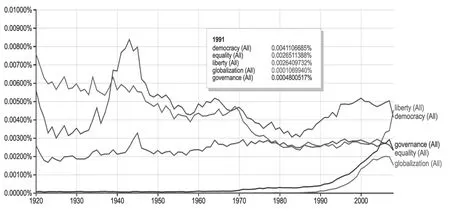

圖3 1920-2008年間民主、平等、自由、治理、全球化在英語文獻(xiàn)中出現(xiàn)的時(shí)間和數(shù)量比例(Google Books Ngram Viewer)

我們從圖3中“民主”“平等”“自由”這三個(gè)關(guān)鍵詞變化的趨勢(shì)可以看出一些這種反思的苗頭:從20世紀(jì)70年代開始到2000年前后,英語圖書中的“平等”一詞始終在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的范圍內(nèi)小幅波動(dòng),但90年代較此前后明顯受到了更多關(guān)注(且超過了對(duì)“自由”的關(guān)注)。“自由”一詞在70年代經(jīng)歷了明顯的關(guān)注下滑,在20世紀(jì)的最后20年里始終跟對(duì)“平等”的關(guān)注大體上下交織,一直到2001年后兩者才開始出現(xiàn)變動(dòng)趨勢(shì)的明顯分化。如果把這兩個(gè)關(guān)鍵詞與“民主”變化的軌跡對(duì)照,非常明顯的是20世紀(jì)的最后20年里,對(duì)“民主”的關(guān)注先抑后揚(yáng),從80年代中期以后明顯與“平等” “自由”的變化軌跡拉開差距,顯示了人們對(duì)“民主”有了更多的關(guān)注和討論。如果對(duì)照“治理”“全球化”這兩個(gè)關(guān)鍵詞同期的變化軌跡,不難看出從20世紀(jì)90年代前后開始,三者的變動(dòng)趨勢(shì)是大體同步的。這也反過來印證了在冷戰(zhàn)后全球化進(jìn)程提速的同時(shí),人們一方面對(duì)于各種“治理”問題有了更多的關(guān)注和討論,另一方面對(duì)“民主”自身的反思也在同步提升。

如果聯(lián)系到圖1呈現(xiàn)的“差異政治”“認(rèn)同政治”關(guān)鍵詞變化的趨勢(shì)和前文的討論,就不難得出印象:20世紀(jì)90年代之后關(guān)于“差異政治”“認(rèn)同政治”的討論與關(guān)于“民主”(尤其是慎議民主、溝通民主等替代模式)的討論兩相結(jié)合,使“差異政治”“認(rèn)同政治”關(guān)注的焦點(diǎn)從特殊群體的平權(quán)地位,轉(zhuǎn)向了由社會(huì)差異、身份認(rèn)同的“政治性”引發(fā)的民主制度自身“應(yīng)當(dāng)往何處去”的更加根本性的問題。正如這一時(shí)期本哈比(Seyla Benhabib)、揚(yáng)(Iris Marion Young)等“差異政治”重要理論家在《民主與差異》(1996)、《包容與民主》(2002)等著作中所討論的那樣,在20世紀(jì)90年代以后賦予社會(huì)差異以“政治性”,其實(shí)質(zhì)就是在探索超越代議民主程序之上,以廣泛、包容的大眾參與為基礎(chǔ)的慎議民主、溝通民主的可能。

基于如上歷史脈絡(luò)的梳理,我們可以對(duì)“差異政治”及相關(guān)議題從出現(xiàn)到今天的現(xiàn)實(shí)演化動(dòng)力給出一個(gè)大致明確的總結(jié)——盡管差異政治起源于歐美社會(huì)在進(jìn)入后工業(yè)社會(huì)階段對(duì)特定社會(huì)群體弱勢(shì)、邊緣政治地位的關(guān)注,但它并不僅僅是“象牙塔”里的“后現(xiàn)代”意義上的文化批判。盡管差異政治時(shí)常被吸納、統(tǒng)攝于“多元文化主義”的討論,但從20世紀(jì)90年代以來的全球化進(jìn)程對(duì)差異政治、身份認(rèn)同政治的催動(dòng)影響之中,我們可以看到差異政治不只是具有價(jià)值規(guī)范和觀念上的意義內(nèi)涵,更重要的是它反映著世界范圍內(nèi)急劇社會(huì)分化所引出的群體與群體之間現(xiàn)實(shí)的深刻矛盾。20世紀(jì)六七十年代以平權(quán)行動(dòng)為代表的代議民主框架下的政策調(diào)整和以羅爾斯為代表的自由主義政治話語,并不能有效地將90年代全球化凱歌高奏以來世界性的跨國社會(huì)差異變動(dòng)繼續(xù)吸納進(jìn)既有的自由民主政治制度和政治話語框架,這也就順理成章地導(dǎo)致了以慎議民主、溝通民主為代表的基于對(duì)社會(huì)差異的承認(rèn)與包容為前提的新的政治哲學(xué)討論。正因?yàn)槿绱耍瑥?0世紀(jì)90年代至今,差異才具有現(xiàn)實(shí)的政治性,差異政治也才稱其為政治。

2007—2009年間歐美社會(huì)在次貸危機(jī)、金融危機(jī)、歐債危機(jī)連番沖擊下面臨著新一輪急劇的社會(huì)分化,那些在20世紀(jì)六七十年代后工業(yè)社會(huì)來臨之際似乎已經(jīng)被掩蓋、消解掉的富人與窮人、精英與民眾之間的階級(jí)、階層對(duì)抗似乎有卷土重來之勢(shì)。它們與60年代前后新產(chǎn)生的那些差異政治問題匯流,再與由冷戰(zhàn)結(jié)束后20年全球化進(jìn)程解鎖、催化的各種舊的與新的跨國性移民、難民、族群、宗教等差異政治、身份認(rèn)同問題相互交織,構(gòu)成了一幅復(fù)雜、多維、立體的差異政治畫面。毫無疑問,在金融危機(jī)十年后,我們并沒有看到各種基于社會(huì)分化與群體差異的復(fù)雜矛盾在歐美社會(huì)有根本性緩解的跡象。相反,面對(duì)由這種錯(cuò)綜復(fù)雜的政治經(jīng)濟(jì)局面導(dǎo)致的形形色色治理危機(jī)、民主危機(jī),歐美社會(huì)的主流話語似乎仍舊滿足于找一個(gè)內(nèi)涵模糊的替罪羊——“民粹主義”——就此了事。回顧歷史上1929年大蕭條后歐美各國的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)與此后走向,似乎隱隱提醒著我們,把具有深刻社會(huì)分化和群體差異根源的系統(tǒng)性問題只歸結(jié)為經(jīng)濟(jì)政策上的失誤以及某些激進(jìn)、極端思潮或社會(huì)政治運(yùn)動(dòng)的影響,是不可能解決問題的。歷史上,在經(jīng)歷了二戰(zhàn)慘痛教訓(xùn)后,歐美社會(huì)曾經(jīng)用20年時(shí)間通過政策上的調(diào)整彌合消解當(dāng)時(shí)社會(huì)內(nèi)部層級(jí)性群體差異帶來的挑戰(zhàn),也無意間為此后近40年“承平盛世”開啟了通道。但是,這種“成功”如今還有可能復(fù)制嗎?

當(dāng)然,要給治理危機(jī)開出藥方,并非本文力所能及,也不是在此梳理歷史經(jīng)驗(yàn)的目的所在。本文只不過通過歷史脈絡(luò)的考察,把“差異政治”從多元文化主義或者各種“后現(xiàn)代”文化批判框定的特殊語境中拎出來,將“差異政治”及相關(guān)議題在20世紀(jì)60年代和90年代兩個(gè)關(guān)鍵樞紐時(shí)期興起與演化的不同內(nèi)涵、不同對(duì)象,以及彼時(shí)它們之于民主制度與政治話語的不同影響勾勒出來,從而呈現(xiàn)“差異政治”背后體現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)矛盾到底是什么。公允地講,2007—2009年間的世界金融危機(jī)與經(jīng)濟(jì)危機(jī),其實(shí)是此前近20年經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程積累下來的諸多復(fù)雜矛盾沉積的后果,它們集中體現(xiàn)為群體性的社會(huì)差異以及由此衍生的各種社會(huì)政治矛盾。問題在于,由它們所誘發(fā)的各種現(xiàn)實(shí)的“治理危機(jī)”到底是只需要通過政策層面調(diào)整就能解決的?還是需要正視其背后內(nèi)外交織、錯(cuò)綜復(fù)雜的群體社會(huì)差異基礎(chǔ),對(duì)代議民主政治做出系統(tǒng)性改革才可能加以應(yīng)對(duì)?這恐怕才是當(dāng)下重新提出“差異政治”問題的現(xiàn)實(shí)的、普遍的政治意義所在。

中央社會(huì)主義學(xué)院學(xué)報(bào)2019年2期

中央社會(huì)主義學(xué)院學(xué)報(bào)2019年2期

- 中央社會(huì)主義學(xué)院學(xué)報(bào)的其它文章

- 網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作的現(xiàn)狀與路徑探析

- 民營企業(yè)代際傳承的現(xiàn)狀特點(diǎn)及發(fā)展研究

- 國企民企合作發(fā)展的前景、機(jī)制及政策

——基于背景和案例的研究 - 變遷政治體系中宗教政黨對(duì)政治整合的影響

——以中東變局以來阿拉伯國家議會(huì)選舉中的伊斯蘭政黨為例 - 世界政治中的強(qiáng)人政治何以可能?

——?jiǎng)訂T能力與組織—制度約束 - 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)視野下的中國經(jīng)驗(yàn)及其前景