基于智能手機實現大學文科物理課堂互動模式

劉婷婷 劉 甲 武振國 白 帆

(山西農業大學信息學院,山西 太谷 030800)

自1956年達特茅斯會議上人工智能概念的提出,人工智能經歷其漫長的冬眠期已逐漸蘇醒,自2007年,第一代蘋果智能手機的推出,接著聯想、華為、小米等國內手機制造公司也不斷地推出其智能手機,從諾基亞、摩托羅拉手機只能用來收發短信,接打電話,到現在手機幾乎取代了電腦的功能,從傳統的網絡時代已完全踏入到移動互聯網時代,智能手機在人們的生活中也占據越來越重要的位置,尤其是當代在校大學生,手機已成為隨身必備的工具,除了滿足基本的通訊功能,還要進行如文字編輯、文件傳輸、上課簽到簽退等活動。隨著手機為學生的生活提供越來越多的便利的同時,充分利用手機內置的各種傳感器,進行一定的編程開發實現手機教學APP程序,對于大學課堂的有效開展也具有非常大的促進和突破效用。

同時,近年來越來越多的高校十分重視大學生綜合素質能力的培養如山西農業大學信息學院堅持三位一體的培養模式即專業教育、通識教育、完滿教育三管齊下,因此學校已開設多門通識類課程,包括面向文科學生開設的一些自然科學類課程。但由于大部分文科類學生對如物理、數學、化學等自然科學類課程不感興趣,感覺太難,如果所開設的課程仍過分注重培養學生分層次、模塊化學習,過度要求理論論證、實驗數據的處理與計算,就必然會導致學生求知欲降低,教學目的難以實現。

近些年我們一直對文科物理類課程教學進行了思考與改革,以物理與人類生活這門課程為例,我們從教學軟硬件兩方面都做了一些改革,在原有傳統的教學內容的基礎上,開設了新的教學內容以及教學模式和手段以適應本校文科學生的物理教學。其中“基于智能手機實現大學文科物理課堂互動模式”,利用智能手機APP聲音頻率發聲器和示波器軟件,使學生最大程度地感知樂音的獨特美感。

聲學是物理學系統中非常重要的組成部分,也和我們人類的生活息息相關,如何讓學生感知聲音的特性進而探索樂音和諧悅耳的奧秘,傳統的課堂中只注重理論的理解和計算。利用智能手機APP軟件,通過手機實現聲音的產生及接收,實現了隨時隨地可以演示聲音現象以及進行相關測量的工具。

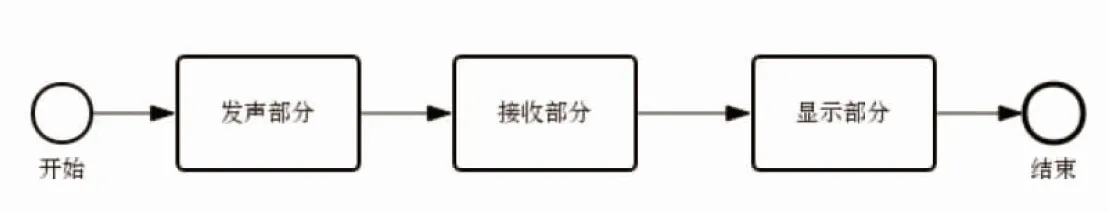

本次課程所需硬件由發聲部分、接收部分、分析處理部分組成。發聲部分可以是如笛簫、小提琴、二胡等真實樂器,也可以是自制發聲腔管,如用不同水位的玻璃瓶發出聲響,也可以用手機軟件聲音頻率信號發聲器(Frequency Generator)放出,信號直接輸出。在接收部分,發出的聲音由麥克風接收將聲信號轉換為電信號,可使用帶聲卡的計算機。分析處理部分的功能可由手機APP軟件示波器(Oscilloscope)或計算機來實現,可對頻譜進行進一步的分析,從而深度研究其音色、音量等特征,見圖1。

圖1 課程所需硬件部分

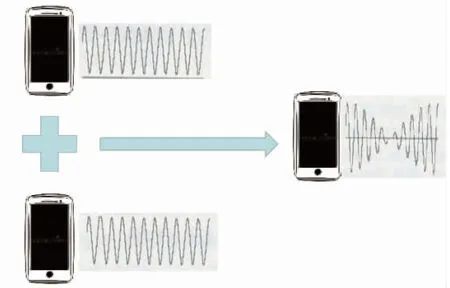

進而我們還嘗試用兩部手機同時發出特定頻率的聲音信號,使用第三臺手機實現聲音的采集與處理,研究拍現象,見圖2。

圖2 實驗演示拍現象裝置示意圖

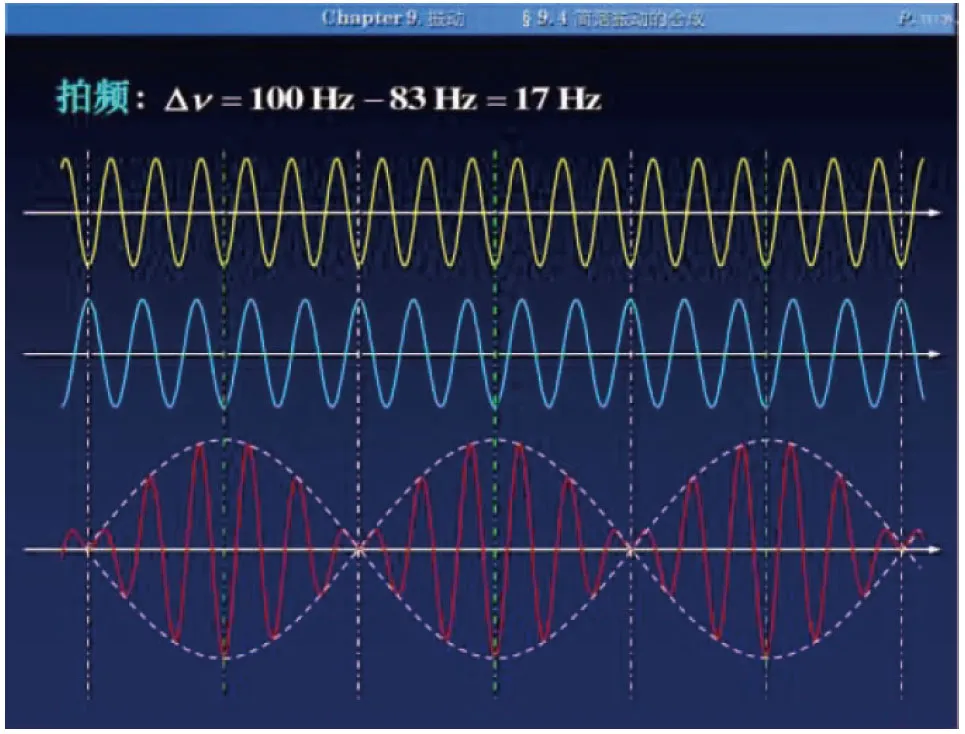

當兩個頻率相近的聲音信號在空間相遇,這兩個信號就會進行疊加,如圖3所示。

圖3 拍頻示意圖

設兩個振幅相同的聲波信號,其波動方程分別為

y1=Acos(f1t)

y2=Acos(f2t)

其合成后

y=2Acos[(f1-f2)πt]sincos[(f1+f2)πt]

其中拍頻fbeat=|f1-f2|

從圖像上來看,上面兩個波形分別為兩列頻率較相近的波,最下面的波形為上面兩列波疊加后形成的,疊加

后的波形頻率與上面兩列波的頻率有了一定的偏差,更為明顯的是振幅發生了變化。振幅在聲學上體現為聲音的響度,因此在聽覺上就會出現音量周期性的變化,即一強一弱為一次拍,這就是拍頻。

通過本次實驗我們順利觀察到了兩列聲波的合成波形圖,使得同學們深刻理解了樂器調音的原理。通過學生的課前預習,課上老師對理論的講解和推導,學生的親手演示和測量,這種以學生為主體,積極調動學生的積極性,使得課堂氣氛不再沉悶。

教學實踐證明,此次教改是成功的,學生的熱情高漲,并能積極參與到本次課堂活動中。有的學生在反饋中寫到:“都說耳聽為虛,眼見為實,我終于見證了聲音的美妙,通過觀察示波器上跳動的波形,我十分興奮,原來音樂的波形是如此和諧而美麗。同時我還嘗試了自己造琴,并對其進行了測量,好有成就感啊!我知道這是藝術

之美,更準確的應該叫音樂的數理之美吧……”

通過本次課程的改革,我們讓學生自己操作從中獲得體會,感受自然學科的美妙,這一切勝過千言萬語的講授,勝過連篇累牘的枯燥推演,通過實驗器材和手機APP軟件的處理,一切都變得簡單明了,這冥冥之中也暗合了音樂、數學、物理所共有的簡潔與和諧之美。這種方式成本低、容易操控、學生主動性強等優點,下一步我們還會對實驗所測結果進行定量的分析和研究,以及開發新的手機APP軟件使其進入課堂。