生產/流通企業視角下四川省醫療機構藥品短缺原因分析及對策研究Δ

閆峻峰,吳姍,于楠,任智文,羅維楠,朱昶宇,武航海

(1.四川省醫學科學院/四川省人民醫院/電子科技大學附屬醫院/個體化藥物治療四川省重點實驗室,成都 610072;2.電子科技大學醫學院,成都 610054;3.成都市雙流區婦幼保健院藥劑科,成都 610200)

藥品短缺是一個世界性的問題[1-2],世界衛生組織2012年的研究報告指出,有21個發達和發展中國家均受到藥品短缺的影響[3]。目前我國的藥品短缺情況也越來越嚴峻,如魚精蛋白、巰嘌呤、青霉胺、尿激酶、甲巰咪唑、氯胺酮、溴吡斯的明等藥品因各種原因導致斷供,在全國各地不同程度地出現“一藥難求”、藥價飆升的現象[4-8]。藥品的短缺會對臨床用藥產生不利影響,危及或延誤醫療進程,損害患者利益。藥品短缺可能出現在整個供應鏈的多個環節,從生產企業和流通企業角度出發,原料短缺、原料價格上漲、生產成本上漲、GMP注冊等各種原因均有可能導致藥品短缺。因此,本研究立足于藥品供應環節,基于藥品生產企業和流通企業視角就四川省(以下簡稱“我省”)醫療機構藥品短缺的現狀及原因進行調研和分析,為建立我省短缺藥品供應保障機制提供參考。

1 藥品短缺的定義

目前我國未對藥品短缺的定義作出統一規定,因此參考既往研究[5,9-10],本研究將“藥品短缺”界定為:由于各種原因導致的在一定地區范圍和時間內,藥品供給不能滿足臨床需求的狀況,其涵蓋了用量不確定、價格低廉、企業不常生產和在本區域經常性供應短缺的藥物品種。

2 研究對象與方法

2.1 醫療機構藥品短缺情況調研

2.1.1 調研對象 本課題組按地理位置和經濟發展狀況,將我省分為3類地區,并采用分層隨機抽樣方法在各類地區分別選擇1~3個樣本市作為代表,一類地區為成都市;二類地區為南充市、樂山市、綿陽市、瀘州市;三類地區為民族地區阿壩州。每個代表市/州選擇1家市/州一級醫療機構,市/州之下選擇3個縣一級的醫療機構,縣之下再選擇9個鄉一級的醫療機構,并對其在2015年1月-2017年6月期間的藥品短缺情況進行調研。本研究共調研了我省78家樣本醫療機構,包括三級綜合醫院/專科醫院13家、二級綜合醫院/專科醫院22家以及基層醫療衛生機構43家(其中城市衛生服務中心10家、鄉村衛生院33家)。樣本的選擇覆蓋了我省經濟發達和欠發達地區,具有一定的地區代表性。

2.1.2 調研方法 采用發放郵件的方式進行問卷調查,由藥劑科或藥品采購負責人填寫藥品短缺情況。問卷內容主要包括醫療機構的基本信息、藥品短缺整體情況、具體短缺藥品信息、短缺原因等4個方面。

2.2 藥品短缺的生產/流通企業方原因調研

2.2.1 調研對象 根據78家醫療機構上報的短缺藥品名單,查詢具體品種涉及的生產企業及相關流通企業,將其作為調研對象。

2.2.2 調研方法 采用發放郵件的方式進行問卷調查與對部分企業進行現場實地調研相結合的方式,了解造成藥品短缺的生產企業方和流通企業方的原因。首先,根據醫療機構短缺藥品調查結果,對短缺藥品涉及的生產企業及相關流通企業開展追蹤問卷調查,問卷調查內容包括短缺藥品信息、短缺情況、短缺原因等3個方面。收集短缺藥品品種,統計并分析藥品短缺與生產企業及流通企業如價格倒掛、撤網品種、配送地區距離、自然條件等因素之間的相關性;然后根據問卷調研結果,組織召開相關會議,聽取專家意見,對部分藥品(企業地址在省內者)的生產企業及相關流通企業開展座談和實地調查。

2.3 數據統計分析

采用Excel 2010軟件錄入、整理數據,按藥品短缺的原因進行相應的歸類、統計和描述性分析。

3 結果

3.1 醫療機構藥品短缺概況

本次調研共向入選醫療機構發放78份調查問卷并全數回收,回收率為100%;回收問卷全部有效,有效率為100%。78家醫療機構中有10家未上報藥品短缺情況,其余68家共上報了206種藥品,共計240個品規出現短缺。與國家衛計委于2017年8月在全國范圍內調查的短缺藥品目錄比較,有39個品規相同。僅有6種藥品同時在5家及以上的醫療機構出現短缺,其中爐甘石洗劑短缺頻次最高(14次),重酒石酸間羥胺注射液次之(7次),而鹽酸異丙腎上腺素注射液、利血平注射劑、阿托品注射液、季德勝蛇藥片短缺各5次;其余品種出現短缺的頻次均不高于4次。這表明我省沒有出現藥品大范圍短缺現象。

對上報的240個品規的短缺藥品進行分類:(1)按短缺時間分類,短缺時間<3個月的共90個品規(占37.50%),短缺時間>12個月的共78個品規(占32.50%),短缺時間呈現“暫時短缺”和“長期短缺”兩種極端現象;(2)按藥品價格分類,短缺藥品主要集中在50元及以下區間(212個品規,占88.33%),采購價<5元的共81個品規(占33.75%),5~10元的共34個品規(14.17%),>10~50元的共97個品規(占40.42%);(3)按藥品劑型分類,短缺藥品多為注射劑(95個品規,占39.58%)和口服制劑(84個品規,占35.00%),均為院內常用制劑;(4)按采購類別分類,短缺藥品多為直接掛網藥品(154個品規,占64.17%),包括常用低價藥品、急救/搶救藥品、婦兒專科藥品、常規上網限價藥品等;(5)按藥理作用分類,主要為抗感染藥物(35個品規,占14.58%)、中樞神經系統藥物(30個品規,占12.50%)、心血管系統藥物(28個品規,占11.67%)、專科用藥(主要包括皮膚科、眼科、耳鼻喉科及口腔科用藥,27個品規,占11.25%);(6)按基本藥物/非基本藥物分類,根據《國家基本藥物目錄(2018年版)》,短缺藥品主要為基本藥物(176個品規,占73.33%),而非基本藥物有64個品規(占26.67%)。

3.2 藥品短缺的生產/流通企業方原因調查結果

3.2.1 調研概況 本課題組對短缺藥品涉及的生產企業和流通企業進行追溯調研,共獲得212個品規的短缺藥品調研結果。其中,向短缺藥品涉及的生產企業共發放140份調查問卷,向相關流通企業共發放68份調查問卷,問卷均全數回收且全部有效,回收率和有效率均為100%。

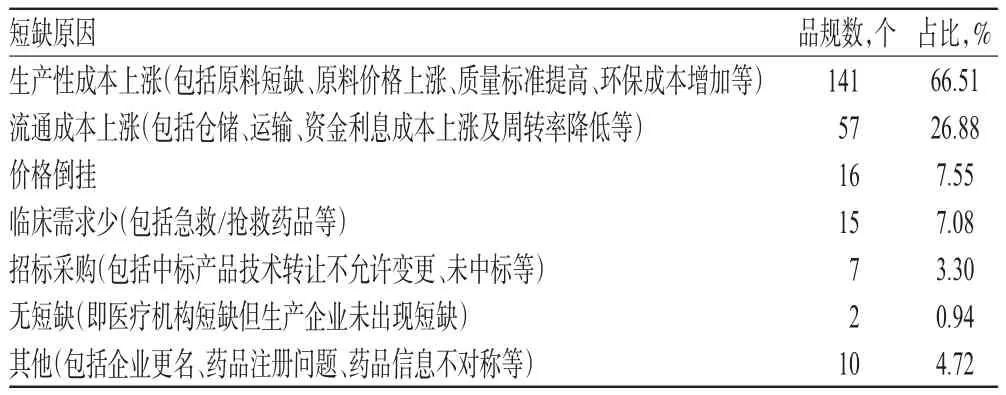

3.2.2 生產企業方藥品短缺原因匯總 從生產企業的角度出發,造成藥品短缺的原因主要為生產性成本上漲(占66.51%)和流通成本上漲(占26.88%),詳見表1(注:由于存在同一個品種可能同時存在2種及以上短缺原因,因此品規數之和大于212個。下表同)。

表1 造成藥品短缺的生產企業方原因分類統計Tab 1 Classification and statistics of the reasons for the drug shortage from pharmaceutical manufacturers

3.2.3 流通企業方藥品短缺原因匯總 從流通企業的角度出發,造成藥品短缺的原因主要為貨源供應不足或缺貨(占75.47%)和庫存管理問題(占16.51%),詳見表2。

表2 造成藥品短缺的流通企業方原因分類統計Tab 2 Classification and statistics of the reasons for the drug shortage from distribution enterprises

4 討論

4.1 藥品短缺的生產/流通企業方原因分析

通過問卷調查及實地調研結果,筆者認為導致藥品短缺的生產/流通企業方原因復雜多樣,主要有以下幾點。

4.1.1 生產性成本的提高 包括原料短缺、原料價格上漲、質量標準提高、環保成本上升等。呂英剛等[11]通過對某企業代表性藥品2008-2010年的生產成本研究后發現,原輔料及包材的成本占比連續3年分別為47.62%、48.05%、48.41%,接近生產成本的一半。本次調研發現,原料所占成本比例較高,甚至有藥品的原料成本占了制造成本的50%以上。原料藥成本上漲、市場供求關系變化及惡意壟斷都會導致原料藥價格不斷上漲,進而影響生產企業成本;而且有的品種因自身特殊性,如以血漿為原料的各種血液制品(如人血白蛋白、破傷風免疫球蛋白、抗蛇毒血清、凝血因子制劑等),更易受到原料來源的限制。原料短缺造成的藥品長期供應緊張,是造成藥品短缺的一個重要原因[12]。此外,藥品行業質量標準的提升也給企業帶來了嚴峻的考驗。2015年版《中國藥典》的出臺在提高了藥品質量標準的同時,也不可避免地增加了企業的生產成本。生產企業為滿足生產的標準而需要對生產設備、生產工藝等進行升級改造,而在限期內未達標準的藥品(如甲氨蝶呤片、注射用長春新堿等)的生產企業,不得不暫停生產,這也造成了市場的供需失衡。

4.1.2 流通成本的提高 藥品的流通涵蓋了從生產到使用的各個環節,故流通成本不僅包括了倉儲、運輸等顯性成本,還包括資金利息、資金墊付、貨物積壓、設備配置及老化、時間等隱性成本[11]。流通企業出于利潤考慮會優先滿足利潤高(價格高、配送便捷)的配送路線。而在國家推行“兩票制”政策的現狀下,基層醫療機構,特別是偏遠的山區和交通不便的地方,因配備的多是基本藥物,且用量少、價格便宜,使得相應流通企業的配送成本升高、利潤攤薄,導致其配送積極性下降。另外,跨區域藥品統籌和配送管理缺乏等也會影響藥品的配送。

4.1.3 價格倒掛 在2015年6月1日國家發改委取消藥品最高限價政策和低價藥品目錄出臺之前,生產企業的利潤本就薄弱,配送企業的利潤相應更低,藥品價格倒掛的現象長期存在。流通企業對這類低利潤藥品的銷售主要動機是醫院對于這類品種的迫切需求,而非利潤使然,因此會出現搭售、惜售及限制銷售的情況,增加了價格低廉藥品供應的不穩定性和不確定性。在此次藥品價格改革以后,市場上部分品種有了漲價的空間,但同時也伴隨著價格調整頻率和幅度的增高。例如,廣西河豐藥業有限責任公司生產的乳酸依沙吖啶注射液(2 mL∶50 mg)在2015年7月到2018年7月期間,價格從0.75元/支經歷5次調價至93.83元/支。一些品種由于原料掌控在少數生產企業手中,另一些品種由于生產企業少而被一級代理商控制,使其市場價格變更過快,甚至有些品種的價格出現了巨大的漲幅。而醫院采購又必須執行網上掛牌價格,使得醫院的直接供貨商經常出現供應短缺或停止供應的現象。

4.1.4 庫存管理問題 企業藥品庫存過多會造成藥品積壓,增加管理成本,導致藥品浪費;庫存過少,又可能導致藥品供不應求,嚴重時會造成藥品短缺、藥價飆升,損害患者利益。尤其是臨床用量不穩定或需求較少的急救/搶救藥和“孤兒藥”等,由于難以估計患者的用藥需求,容易造成浪費,使得其儲備量偏少,可能難以滿足臨床實際用藥需求。

4.1.5 招標采購問題 我省短缺藥品多數為基本藥物,均需通過網上招標采購,由各地衛生主管部門組織藥品招標并制定招標價。而目前我國醫保目錄和藥品招標傾向于選擇低價藥品,缺乏對投標企業的客觀評價體系,有“藥價越低越容易中標”的趨勢。在招標過程中,生產企業往往出于市場競爭的考慮以壓低價格的方式來力求中標,使其本就薄弱的利潤被進一步壓低;中標后又因成本的上漲、利潤太低甚至虧本棄標而拒絕供貨,或者放棄供應某些地區的中標藥品,使得低價藥品往往被迫退出市場[12]。在本次實地調研中發現,未生產或者以各種理由減產藥品的企業占很大比例。在發改委取消藥品最高限價前,這類藥品長期價格偏低(如平陽霉素),而隨著成本的增加,許多生產企業早已停產多年,或者雖中標但已停產或轉產其他品種。在2015年6月的藥品價格改革以后,雖然許多藥品進入急救/搶救藥品和低價藥品目錄,招標采購放開了對這類藥品的價格控制,但由于長時間的停產,導致原料生產商的缺乏、價格上漲緩慢,再恢復生產難度大。

4.2 應對措施與建議

針對我省的藥品短缺現狀,筆者提出以下建議,期望能使患者用藥風險和醫療成本支出最小化,防止藥品短缺現象進一步惡化。

4.2.1 完善藥品招標定價制度,調動企業積極性 根據我省藥品短缺現狀,需深入調查企業的生產、配送成本及合理利潤空間,制定科學合理的藥品定價政策,充分發揮市場調節機制,允許短缺藥品根據定價政策適當提高價格[13-14],提高企業生產和配送的積極性,促進生產流通,保障藥品供應。積極探索參與由國家統一調控、省際合作、省內醫療衛生機構聯合的價格撮合等措施,高效率地解決藥品短缺問題。與此同時,還需加強藥品價格監管,防止這一過程中的過度溢價。對于價格調整幅度大、調整頻繁以及存在地區差異化的短缺藥品,應在必要時開展成本價格專項調查,以便為后續多區域價格撮合,解決短缺問題提供依據。

4.2.2 完善企業短缺藥品預警機制,加強信息溝通目前我省依托省藥械采購監管平臺建立了短缺藥品多源信息采集與預警機制,并結合實際情況建立了省級短缺藥品清單管理制度,確定本地化短缺藥品目錄并及時更新,實現了短缺藥品保障工作的精細化管理[15]。所有參與藥品集中采購活動的藥品生產、流通企業以及原材料供應企業因各種原因(原料短缺、企業生產線改造、藥品GMP認證或調整生產品種等)發生掛網藥品供應量不足、供應不及時、不能及時足量滿足醫療機構臨床需求時,應及時在藥品短缺信息平臺上填寫生產/配送企業藥品短缺預警信息表,提供相關證明材料,并接受藥品短缺原因調查。對實際存在而生產/配送企業無法解決的問題,由政府出面進行協調;而對于惡意哄抬物價、虛假上報等違法行為,政府將加大處罰力度。由此,政府可加強藥品供給方與臨床需求方的對接,避免供需信息溝通不暢導致的藥品短缺,并及時協調組織生產,有效保障市場供給。如此,既提高了市場資源配置,又強化了政府公共服務管理職能。

4.2.3 建立短缺藥品儲備機制,組織短缺藥品的應急生產 由政府主導構建藥品供應鏈全局參與的短缺藥品儲備制度,加強臨床必需且不可替代的藥品、低價藥品、急救/搶救藥品的省、市(州)級儲備,按實際平均用量進行動態替換儲備。省級短缺藥品承儲企業應按照全省1~3個月的平均用量進行儲備;市級層面重點對存在較大短缺風險的急救/搶救類藥品(省級儲備以外)進行儲備,由市級短缺藥品承儲企業按照該地區1~2個月的平均用量進行儲備。衛生行政部門調研短缺藥品清單內生產企業的技術和產能情況,對企業信息進行備案登記,以便組織短缺藥品的應急生產。

4.2.4 加強短缺藥品供應鏈管理,凈化市場不良風氣對因原材料供應短缺、企業生產線改造、企業調整生產品種、流通企業不愿配送等因素造成的藥品短缺問題,應通過政策傾斜鼓勵原材料供應[16]。同時,要求在省級采購平臺上交易的獨家或僅兩家生產的藥品企業在停產前6個月進行信息備案,避免造成“絕對短缺”。此外,對于原材料合格率低、市場壟斷等混亂的情況、流通環節中間商蓄意囤積藥品抬高藥價的現狀,政府應加強管制,嚴厲打擊此類現象,凈化市場不良風氣。

4.2.5 完善短缺藥品緊急處置辦法,提高短缺藥品的供應保障能力 綜合臨床必需、用量小或交易價格偏低、企業生產動力不足等因素,由衛生行政部門遴選定點生產品種,招標確定定點生產企業,鼓勵定點生產企業建成集中生產基地,實行直接掛網采購;同時,針對藥品相關標準變化、認證改造等導致企業停產以及臨床需求突然增加等情況,協調有資質的企業應急生產;支持相關企業技術改造升級,鼓勵綜合實力強、小品種藥品批準文號較集中的企業申報建設國家小品種藥物集中生產基地;支持各方積極參與,推動企業履行社會責任,保障藥品的可持續穩定供應。

綜上所述,生產/流通企業方短缺是導致藥品短缺的重要原因,經濟、制度等多因素的影響決定了解決藥品短缺不能訴諸于單一、簡單粗暴的方案,而應通過多部門協同合作綜合管理生產企業和流通企業,加強制度建設,保障臨床持續獲得安全、有效的藥品。