天津市各區土地利用程度差異及動態變化分析

薛晉聰 陶志梅

[提要] 本文根據天津市土地資料變更數據,對天津市16個區的土地利用程度變化進行分析,選取變化幅度最大的兩個區——寶坻區和東麗區,對其土地利用動態度和空間格局變化進行分析。得出結論:5年間,天津市16個區的土地利用都處于成長期;寶坻區和東麗區的土地利用方式逐漸向非農用地發展,林地、牧草地面積均有所增加;土地利用結構發生顯著變化,有待于進一步向合理化發展;土地利用空間格局還需進行調整。

關鍵詞:土地利用;程度差異;動態變化;天津

基金項目:天津市社科規劃項目:“城市公共基礎設施系統供給效益研究——以京津冀典型城市為例”

中圖分類號:F293.2 文獻標識碼:A

收錄日期:2019年2月13日

近年來,隨著經濟的發展和全球環境的惡化,土地利用變化越來越成為全球環境研究的熱點。本文以天津市為例,分析其轄區內16個區的土地利用情況,從而為天津市土地可持續發展提供思考。

一、天津市概況

天津市位于海河下游,地跨海河兩岸,毗鄰北京,是中國北方最大的沿海開放城市;作為我國六座超大城市之一,也是環渤海地區的經濟中心。天津市現轄濱海新區、和平區、河北區、河東區、河西區、南開區、紅橋區、東麗區、西青區、津南區、北辰區、武清區、寶坻區、靜海區、寧河區、薊州區共16個區。中心城區作為天津的發祥地,也是文化、教育、政治、商業、經濟中心,根據其自然狀況、社會結構及經濟發展戰略布局等因素,天津市在對其進行規劃時,按照區內相似性最大、區外差異性最大等原則,將“和平區、河北區、河東區、河西區、南開區、紅橋區”作為都市核心功能區統一進行規劃,統稱為“市內六區”。出于以上因素的考量,在本文的研究中,我們也沿用此說法,將市內六區作為一個整體區域與其余10個區進行比對研究。

2010年,天津市土地總面積為11,916.88平方公里,戶籍總人口數984.85萬人,較2005年增長1%,其中社會從業人員增長6.1%,全市生產總值9,224.46億元,較2005年增長16.1%。經濟的快速發展、人口的迅猛增長、城鎮化以及濱海新區、自貿區建設等多項政策的出臺,驅動天津市進入經濟社會發展的快車道。天津市在抓住這一重大戰略機遇期的同時,也面臨著建設用地不足、耕地保護、環境生態建設等系列問題,加快建設用地節約集約利用、統籌土地利用的任務十分艱巨。

二、數據說明與分析方法

(一)數據說明。本文采用的數據為天津市2005~2010年的城市統計年鑒及土地利用變更數據,將土地利用類型分為農用地、建設用地和未利用地,農用地包括耕地、園地、林地和其他農用地,建設用地包括居民點及工礦用地、交通用地、水利設施用地,未利用地包括未利用土地和其他土地。由于2009年,天津漢沽、塘沽、大港三區合并為濱海新區,為了使2005年和2010年的數據能夠銜接起來,我們把2005年的數據稍作調整,將漢沽、塘沽、大港三區的數據進行加總,與2010年的濱海新區數據相對應。

(二)分析方法。中科院劉紀遠先生作為我國土地利用、土地覆被變化與生態系統信息學研究領域的學科帶頭人,在土地利用程度研究上成果豐碩。在下文的研究中,將主要采用劉紀遠先生的研究成果。在統計出天津市各區2005~2010年土地利用類型數據后,根據公式計算出天津市各區2005年和2010年的土地利用程度值及2005~2010年的土地利用程度變化值;然后選取具有代表性的兩個區,分別從土地利用數量變化和土地利用空間格局兩個方面,有針對性地對其土地利用動態變化進行分析;最后對分析結果進行討論和總結。

三、土地利用程度差異分析

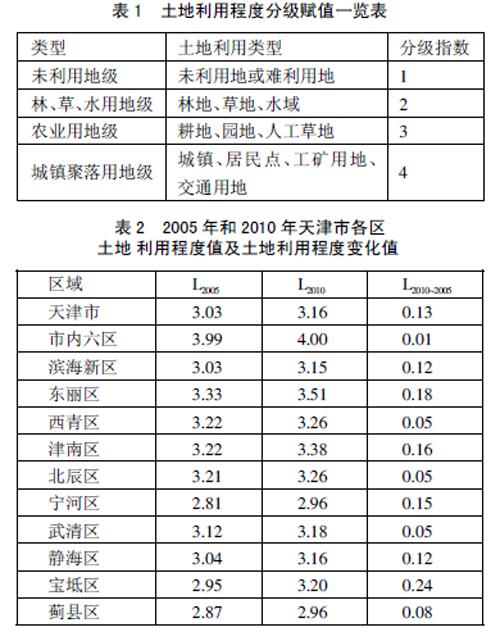

劉紀遠等在《西藏土地利用》一書中,提出了一套定量化表達土地利用程度的新方法,即將土地利用程度按照土地自然綜合體在社會因素影響下的自然平衡保持狀態分為四級,每一級賦予相應的指數,從而可以用土地利用程度的定量化公式計算出某區域研究期初和期末的土地利用程度及研究期內的土地利用程度變化值,如表1所示。(表1)

土地利用程度定量化公式為:

式中,L為研究區某一時期的土地利用程度值,Ai為研究區第i級土地利用程度的分級指數,Ci為研究區第i級土地利用類型占土地總面積的百分比。

土地利用程度變化值的定量化公式為:

式中,△Lb-a為研究區研究期內的土地利用程度變化值,Lb為研究期末的土地利用程度值,La為研究期初的土地利用程度變化值,Ai為研究期第i級土地的土地利用程度的分級指數,Cib為研究區研究期末第i級土地利用類型所占百分比,Cia為研究區研究期初第i級土地利用類型所占百分比。

若△Lb-a>0,則研究區土地處于發展期,若△Lb-a<0,則研究區土地處于衰退期,若△Lb-a=0,則研究區土地處于調整期。

根據公式,我們計算出天津市2005年和2010年的土地利用程度值和2005~2010年的土地利用程度變化值,如表2所示。從表2可知,自2005年以來,在天津市的16個區中,土地利用程度變化值全部大于零,即所轄區的土地利用全部處于發展期,呈現較為合理的變化。在天津市的經濟發展和市政府的統籌規劃下,2005年土地利用程度較低的寧河區、寶坻區、靜海區在2005~2010年間均實現大于0.1的較快增長。而同屬于城市邊緣的薊縣區,其土地利用程度變化值則低于0.1,這是由于薊縣位于天津市北部唯一的山地地貌區,作為天津市重要的風景旅游區和生態屏障區,在土地利用規劃中以生態涵養為主要功能,本地建設用地規模受到嚴格控制。此外,市內六區作為天津市城市功能的集聚區域,基礎設施建設較為完善,土地開發利用已比較成熟,短期內土地利用不會再有較大調整,因此該區域范圍內5年間的土地利用程度變化值最低,接近于0,土地利用即將處于調整期。(表2)

四、土地利用動態變化分析

根據各區2005~2010年的土地利用程度變化值,選取變化幅度最大的兩個區、變化幅度最小的兩個區,它們分別是處于都市功能擴展區的東麗區(0.18)、南北城鄉協調發展區的寶坻區(0.24),從土地利用數量和土地利用空間格局兩個方面來對其土地利用動態變化進行分析。

(一)土地利用數量變化分析

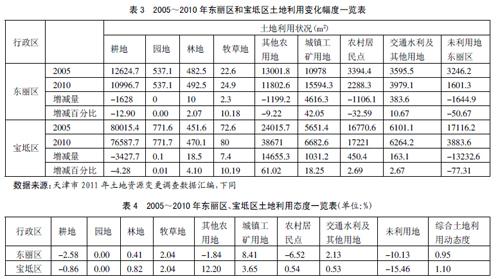

1、變化幅度。土地利用變化包括各種土地利用類型的數量變化、空間變化和質量變化。首先,土地變化幅度反映了不同土地利用類型的數量變化,即不同土地利用類型在一定時間長度內的增減的絕對值。它可以從整體上把握土地利用的整理變化態勢。在對天津市東麗區、北辰區、寶坻區、市內六區2005~2010年的土地利用變化幅度進行調查和數據統計后,可以看出,在2005~2010年間,這兩個地區的土地利用情況都發生了明顯變化,如表3所示。可以看出,2005~2010年,由于天津市“節約集約”、“城鄉統籌、環境友好”的土地利用戰略的推行,各區縣加大土地退耕還林力度,東麗區和寶坻區的耕地保有量都有一定程度的減少,減少量分別為1,628hm2和3,427.7hm2,減少百分比占到12.90%和4.28%。寶坻區作為天津市主要的農業區,是現代制造業的重要承續區域,耕地存量基礎大,土地利用在注重生態服務功能的同時,還應保障農業生產功能,因此其增減百分比相對低于東麗區。而為協調土地利用與生態建設,推進園地、林地、牧草地的綜合利用,5年間寶坻區和東麗區的園地、林地、牧草地均有一定程度的增加,其增減百分比分別達到12.25%和14.30%。(表3)

東麗區作為都市功能擴展區,承擔著都市核心功能區人口疏散、產業轉移的重要任務,伴隨“遷村并點”步伐的加快,其區域內農村居民點用地規模大幅減少,增減百分比達到32.59%,在未來也將持續減少。而東麗區商貿服務功能、產業發展功能的擴展勢必又會帶動工礦用地、基礎設施用地需求的增加,因此在這期間,其城鎮工礦用地、交通水利及其他用地分別增加了4,616.3hm2和383.6hm2,增加百分比為42.05%和10.67%。寶坻區在嚴格保護區內耕地的基礎上,開始探索社會主義新農村建設,因此農村居民點反而增加了2.69%,城鎮化進程的加快也帶動城鎮工礦用地和交通水利及其他用地的增加,增加百分比分別為18.25%和2.67%,基礎設施建設逐漸完善。

2、變化速度。土地利用變化速度可以用土地利用動態度來表示。土地利用動態度包括單一土地利用動態度和綜合土地利用動態度。單一土地利用動態度反映了研究區一定時期內某一土地類型的數量變化情況,其表達式為:

式中,K為研究期內某一土地利用類型動態度,Ua和Ub分別為研究期初和期末某一土地利用類型的數量;T為研究時段。

當T設為年時,K就是該研究區某種土地利用類型的年變化率,即某種土地利用類型的單一土地利用動態度。

綜合土地利用動態度反映的是研究區某一時段內土地利用數量的總體變化情況,其表達式為:

式中,LC為研究期內綜合土地利用動態度,LUi為研究期初第i類土地利用類型的面積,△LUi為研究期內第i類土地利用類型轉化為非i類土地利用類型面積的絕對值;T為研究時段。

當T設為年時,LC就為研究區土地利用年變化率。根據公式(3)和(4),就可計算出東麗區和寶坻區各種土地利用類型的單一土地利用動態度和綜合土地利用動態度LC,根據LC的大小,我們可以判定研究區土地利用變化的類型。如表4所示,當LC>2.50%時,土地利用變化為快速變動型;當1.00%

從表4可知,東麗區的土地利用變化屬于慢速變動型,即土地利用年變化率為0.95%;寶坻區的土地利用變化為中速變動型,即土地利用年變化率為1.10%,土地綜合利用動態度相對高于東麗區。

東麗區未利用地的變化速率最大,達到-10.13%,其次是城鎮工礦用地和農村居民點用地,分別為8.41%和-6.52%;耕地、交通水利及其他用地、牧草地、林地受城市空間的限制,變化速率相對較慢;園地則沒有明顯變化。

寶坻區未利用地和其他農用地變化速率最大,分別是-15.46%和12.20%,城鎮化進程明顯加快,城鎮工礦用地變化速率達到3.65%;牧草地、耕地、林地變化速率相對較慢,分別是2.04%、-0.86%和0.82%,生態退耕還林逐步進行,建設良好的生態環境。

寶坻區和東麗區的未利用地都有較大程度的減少,城鎮工礦用地、交通水利及其他用地、林地、牧草地都有一定程度的增加,可見城市化進程加快,建設用地需求量增加,經濟建設與生態環境保護同步進行,城鄉建設用地逐步實現統籌規劃。

(二)土地利用空間格局變化分析

1、土地利用信息熵。信息熵是信息論中的一個重要概念,可以把其理解為某種特定信息的出現概率,表征系統的紊亂程度。一個系統越是有序,信息熵就越低;反之,一個系統越是混亂,信息熵就越高。土地利用信息熵是用來衡量土地利用的多樣性和復雜性。熵值越大,表明該區域土地利用越具有多樣性,其定量化公式為:

式中,H為土地利用多樣性指數;Pi為第i類土地利用類型占土地總面積的百分比;n為土地利用類型數量。

2、土地利用均衡度與優勢度。土地利用均勻度反映研究區域土地利用中不同土地利用類型分布的均勻程度;而優勢度則反映了研究區一種或幾種土地利用類型支配該區域土地類型的程度。均勻度E是熵與最大熵的比值,0≤E≤1,E值越大,土地利用分布越均勻,均勻度E與優勢度D的計算公式分別為:

式中,E為均勻度指數,Hmax即lnn為多樣性指數的最大值;n為土地利用類型數量;Pi為第i類土地利用類型面積占土地總面積的百分比。

根據公式,可計算出寶坻區和東麗區2005~2010年的土地利用多樣性指數、均衡度指數和優勢度指數,如表5所示。可以看出,在2005~2010年,東麗區土地多樣性指數和均衡度指數均有所下降,從1.3和0.59下降到了1.23和0.56;而寶坻區也出現此類情況,土地多樣性指數和均衡度指數分別從2005年的1.06和0.48下降到2010年的0.98和0.45,優勢度指數反而上升了0.03個點,土地利用日益向單一化發展。東麗區的優勢度指數始終低于均衡度,說明其土地利用類型空間分布格局還是比較均勻的;而寶坻區的優勢度指數則始終高于均衡度,區域內土地利用類型空間格局有待調整。(表5)

五、結論

2005~2010年,在天津市的16個所轄區中,土地利用都處于成長期,市內六區的土地利用趨于調整期。5年間,寶坻區和東麗區的土地利用結構發生了明顯的改變。由于城市化的快速發展及退耕還林政策的實施,兩區的未利用地都出現大幅減少,耕地也有一定程度的減少;城鎮工礦用地、交通水利及其他用地明顯增加;受城市地域空間限制,林地、牧草地增勢則比較緩慢;東麗區作為都市核心功能區的擴展區,城鎮化進程的加快,使得農村居民點用地規模不斷壓縮;寶坻區則正好相反,作為傳統農業區,為重點支持新城及中心鎮建設,開始探索社會主義新農村建設,農村居民點用地出現一定的增長。

兩區土地利用變化速度都相對平穩,但是土地利用結構有待于進一步優化。寶坻區作為傳統的農業區,在保證農業生產功能的同時,應注重改善生態環境,因地制宜,發展特色經濟,實現土地利用最優化發展;東麗區相對寶坻區來說,空間格局分布較為均勻,但需注意作為都市核心功能轉移區域,所轄區內土地功能多樣化和均勻度還有待提升,土地利用應強化區域經濟發展的載體功能,同時需做好生態綠地建設,構筑改善城市人居環境的生態屏障。

主要參考文獻:

[1]劉紀遠.西藏自治區土地利用[M].北京科學出版社,1992.

[2]修麗娜,劉湘楠.天津市土地利用變化及其影響因素分析[J].貴州農業科學,2011.39(3).

[3]湯青,徐勇,劉毅.廣東省土地利用變化時空分異及其與城市化和工業化的耦合關系[J].中國土地科學,2010.24(10).

[4]張小虎,雷國平,等.基于GIS/RS的縣級土地利用動態變化研究[J].水土保持研究,2008.15(4).

[5]劉紀遠,劉明亮,莊大方,等.中國近期土地利用變化的空間格局分析[J].中國科學(D輯),2002.32(2).

[6]馬婷,李丁,廖杰,韓杰.疏勒河中下游綠洲土地利用變化及其驅動力分析[J].經濟地理,2014.34(1).