簡論中華民族傳統文化的傳承與保護

——以費孝通先生的文化觀為中心

■秀 麗/中國社會科學院大學(研究生院)

一、前言

眾所周知,自20世紀80年代以來,全球化概念引起了全世界的廣泛關注。然而,真正意義上的全球化的發端遠遠早于這一時期,以至于可以追溯至哥倫布發現新大陸,甚至更早。全球化,我們可將其理解為不同群體、民族、國家之間在有意無意的交流、交融中,使得對方文化受其影響,相互滲透并引發變遷的過程。全球化的實質源于經濟等物質層面,而后才逐步發展到文化等精神領域,如今我們耳熟能詳的,除了經濟全球化,還包括科技、政治、文化、法治、國際關系的全球化等等。全球化是世界性的人類共同的命題,因此,與眾多其他民族國家一樣,面對全球化的中華民族也面臨著傳統文化的傳承與保護的問題。然而,不一樣的是我國是多民族國家,面臨的問題更加嚴峻、復雜,不僅要解決好內部各民族的傳統文化的傳承與保護,也要對中華民族整體的文化傳統作好保護和繼承。這是一個極富挑戰性的多重命題。在我國,以費孝通先生為首的文人學者對以何種姿態面對全球化背景下的傳統文化的傳承與保護方面,提出獨樹一幟的創新觀點,值得我們細品、推敲和發展,其對我國復雜、多元的民族問題的解決有著重要作用。

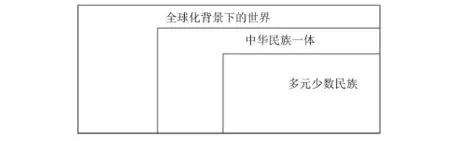

費孝通先生認為,中華民族是近百年來我國與西方列強對抗中出現的自覺的民族實體,同時也是在幾千年的歷史過程所形成的自在的民族實體,由此費老又推導出“中華民族多元一體”概念,對相關實踐的開創和理論的提升具有非常重要的意義。中華民族是一個雙重的概念,它所包含的56個民族是多元,而中華民族是一體,雖然都稱作民族,但是其層次不同。基于如上中華民族的定義,筆者認為在全球化背景下,中華民族傳統文化的傳承與保護也有必要從雙重視角入手進行探討和研究。其一、相對世界來講的中華民族統一體的傳統文化的傳承與保護;其二、相對中華民族統一體來講的多元少數民族傳統文化的傳承與保護兩個層面,為了更加直觀地理解,我們可以參見下圖1:

圖1

二、全球化背景下中華民族統一體傳統文化的傳承與保護

歷史的推演、文化的發展,往往是基于前代前人的種種成果和智慧。我國自古以來就是一個多民族國家,民族間的交流與互動未曾間斷,如,歷史上中原漢民族與北方各少數民族之間,雖然長期出于對峙局勢,但不免相互間互通有無、相互貿易的情況,“茶馬貿易”、“邊茶貿易”等詞匯的存在便是不同時期、不同區域、不同民族之間相互交流互動的典型事例。再如,在中國歷史上由少數民族掌權理政的元朝和滿清時期,不僅完成了版圖的大幅擴充、文化的交融和滲透也達到了一定高度,為統一的中華民族大家庭的形成打下了堅實而牢固的基底。

中華民族的形成是各民族在漫長的歷史推演中,相互交流、交融,相互影響和滲透的結果。各民族人民的生活、文化、智慧一同造就了中華民族統一體的傳統文化。他們通過一代又一代人們的生活實踐,分析和總結出一個又一個的認識世界的理論、方法和觀念,為中華民族傳統文化、道德倫理、民族觀念的形成做出了重要貢獻。其中,當然既有精華,又有糟粕。后人在這傳統文化的傳承和保護中,有必要取其精華,去其糟粕。通過將傳統文化中的精華部分抽取出來,加以改造和創新,使之變成符合當下的先進思想,從而引導人們生活、服務社會。

中華民族向來以“中庸”、“以和為貴”等傳統思想稱道,并習慣將這種思想貫徹落實到生活實際,取得了一項又一項的偉大成果。如,從現實生活的角度來講,中醫療法所講求的陰陽平衡“致中”、“致和”的思想與上述傳統思想的關聯密切;再比如,政治上所提倡的“和諧社會”、“人類命運共同體”、“和而不同”、“一帶一路”等思想的提出也都是基于這種傳統思想。這些基于中華民族傳統思想的新時代中國思想的提出,不僅對我國國內諸多復雜、棘手問題的解決有重大意義,同時對全球化背景下的整個人類社會所面臨的諸多問題的應對也提供了理論指導和借鑒。

新時代下,我們需要再接再厲,在以習近平為核心的黨中央領導下,繼續挖掘和弘揚中華傳統文化中的精華成分,提煉出更多中國特色的新思想,以應對新時代帶給我國的諸多考驗,同時將其傳播給世界,讓更多的人了解我國博大精深的傳統文化,讓中華文化屹立于世界東方、永盛不衰。

三、中華民族統一體內部多元少數民族傳統文化的傳承與保護

中華民族是由56個民族形成的大家庭,在漫長的歷史長河中,各民族都形成了獨具特色的人文風貌、風俗習性,他們共同創造了多元豐富的中華文化。

回顧中華民族形成的歷史并非一直風調雨順,其中既有統一也有分裂。然而,統一一直是大勢所趨,從統一的時間長度來講遠遠長于分裂的時期。漢族在統一大業中起了主導作用,而各少數民族尤其是蒙古族和滿族,通過建立統治政權、擴大版圖等方式在我國多民族國家的形成過程中做出了重要貢獻。另外,從近代到中華人民共和國的成立是我國多民族國家的完成時期,這一期間是我國遭受外國入侵和欺壓的時期,在各民族共同努力抗斗中,中華民族才最終擺脫帝國主義的欺凌和壓迫,開啟了以中國共產黨為領導的社會主義現代化征程。在新中國成立后,國家通過組織民族識別以及民族情況大調查等系列活動,實現了對我國多民族形勢的進一步了解。通過這些活動,對民族族稱以及民族成分尚不明確的少數民族進行了辨別,同時也對其發展程度和階段進行判斷,為實現中華民族多元一體的多民族國家偉大復興奠定了堅實的實踐基礎。與此同時,這一期間的調查活動留下了大量的文獻資料,成為學界在研究工作中的寶貴文化遺產。

近年來,我國在民族傳統文化的保護與傳承,民族文化多樣性等問題給予了充分的重視。其中,非物質文化遺產法的頒布以及相關工作的大力開展便是其典型事例。我國于2003年啟動相關工作,2004年8月加入《世界遺產公約》公約,并在2011年頒布了《中華人民共和國非物質文化遺產法》,同年6月開始實行。自有關工作啟動并制定和實施相關法律以來,在短短的幾年內我國在相關領域取得了重大成績。由此瀕臨危機的諸多寶貴文化遺產得到了廣泛拯救,文化多樣性的可持續發展觀念在全國范圍內得以宣揚。

費孝通先生曾在《繼承優秀文化傳統注入新的時代精神》一文中說過一段話,其大意為越富裕的社會給其社會成員的發展個性的機會越多,反過來講越是貧困的社會,給其成員的生存方式越有限。的確,筆者認為多樣性的存在不會成為統一體發展道路上的絆腳石,相反二者相輔相成,是一組相互成就的概念體系。同理,從全人類角度講,區域發展即各民族國家的發展與我國所倡導的“人類命運共同體”亦是一組相互提攜、相互促進的概念體系,二者并不矛盾。

四、費孝通先生的文化觀

費孝通是我國著名的社會學家、民族學家、人類學家、社會工作者。他把畢生精力投入到中國社會的實地調查和文化的思考,著有很多論文和書籍,其提出的諸多思想都得到了國內外各界人士好評。從早期寫成的《花藍瑤社會組織》到后來的《江村經濟》、《行行重行行》等關于中國社會的調查報告和著作均涉及到文化的思考。與此同時,費老也提出很多解決中國社會實際問題甚至涉及人類文明的思想,如“中華民族多元一體”、“文化自覺”、以及為創建和而不同的全球社會而提出的十六字箴言,即“各美其美、美人之美、美美與共、天下大同”等思想的提出,在有關領域都產生了強烈的反響。下面圍繞費老主要思想、文化觀進行簡單概述。

(一)中華民族多元一體格局思想

中華民族多元一體格局思想是費老于1988年,在香港參加一次學術會議期間提出的思想論斷。其主要論點可以概括為如下幾點:(1)中華民族包括中國境內的56個民族實體,然而這并不等于56個民族機械地相加之總和,因為各民族之間是相互依存,具有相同的情感和道義在維系的不可分割的統一體關系。在這種統一的多元格局中,56個民族是基層,中華民族是高層。(2)多元一體格局形成是以漢民族為主導的各少數民族共同完成的偉大事業。(3)高層次與低層次之間平等互不排斥、相互尊重,在不同層次間的交流與交融中形成多語言、多文化的中華民族統一整體。

(二)各美其美、美人之美、美美與共、天下大同

該十六句箴言是費老在1990年12月在他80歲誕辰聚會上就“人的研究在中國—個人的經歷”進行主題演講時提出的概念。其向我們展示了如何處理不同文化之間的關系。即,尊重其他民族文化,承認文化的多樣性,在尊重差異、理解個性中和睦相處,共同促進世界文化的發展,實現人類文明共同繁榮之意。下文所提“文化自覺”概念是對該十六字箴言的高度概括。

隨著人類社會的發展,全球化進程的推進,人類社會在各方面臨著急需轉型的關鍵時刻,費老提出的上述處理自我與他者文化之間關系的觀點,不僅對建立和諧社會和實現中華民族偉大復興大業具有重要意義,對世界各民族在解決民族國家內部問題乃至國家之間的問題都起到很好的理論指導和借鑒作用。

(三)文化自覺

文化自覺概念是費老于1997年,在北京參加第二屆社會人類學高級研討班時提出的思想。此時,正值經濟全球化席卷世界,從而引發文化大轉型的時期。文化自覺,通俗講便是了解自己、了解他人,唯獨如此才能在百變的世界格局中占有一席之地。我想亦可理解為“知己知彼、百戰百勝”。

(四)傳統文化觀

在面對傳統與創造的問題時,費老主張傳統和創造的結合,從而開啟新的文化發展。即從發展的眼光將過去同現在相結合,給未來的文化開展新的起點。費老在《文化的傳統與創造》一文中講過如下一段話,即“文化的生和死不同于生物的生和死,它有它自己的規律。它有它自己的基因,也就是它的種子……也就是文化既要在新的條件下發展,又要適合新的需要,這樣生命才有意義……。”

我想費老的上述文化觀,對文化轉型期的中國乃至世界都意義非凡,值得我們細心品讀和學習。

注釋:

①參考求是理論網.求是[J].2010(23).②費孝通.“文化的傳統與創造”,文化與自覺[M].長沙:岳麓書社,2005:260.