基于中部六省的湖北冷鏈物流發展剖析

傅翰祺,陳星念,郭佩春

(1.湖北物流發展研究中心冷鏈研究所,湖北 武漢 430205 2.湖北經濟學院 工商管理學院,湖北 武漢 430205)

1 引言

近年來我國經濟已從高速增長階段轉向高質量發展階段,重點產業不斷轉變,互聯網與創新營運的商業模式成為主流。物流業作為經濟流通的實體支撐,也乘著轉型的鍥機進入新的發展階段。在市場需求和政策利好推動下,冷鏈等物流細分市場相對于總體經濟發展而言,呈現逆勢成長的態勢,成為物流產業發展的新動力。另一方面,網購、生鮮電商以及蔬果宅配等新型零售模式沖擊傳統冷鏈市場,冷鏈產業鏈從供給到需求結構正在快速變化。當前冷鏈需求市場追求高品質、具個性化商品、更便捷的收發貨以及高附加價值的冷鏈服務。但是供給端并沒有適時地轉變,以至于在消費體驗上產生極大的落差。此外,冷鏈發展也呈現沿岸熱、中部冷的不對稱發展。本文以冷鏈物流行業為主體對象,比對中部六省發展態勢,分析湖北省冷鏈物流的發展態勢,同時針對其所遭遇的現實困境與發展難點進行梳理,為湖北省冷鏈物流發展提供相關建議。

2 基于中部六省數據化分析

依據湖北省統計局數據顯示,湖北省2017年地區生產總值為36 523億元,增長率為7.8%。從地區生產總值來看,湖北省自2012年反超湖南省后,近年來在中部六省排名第二,但與排名第一的河南省仍有不小的差距(見表1)。近兩年湖北省生產總值維持穩定成長,伴隨著省內持續建設與規劃投資的進展,在中部地區取得較佳的發展成績。

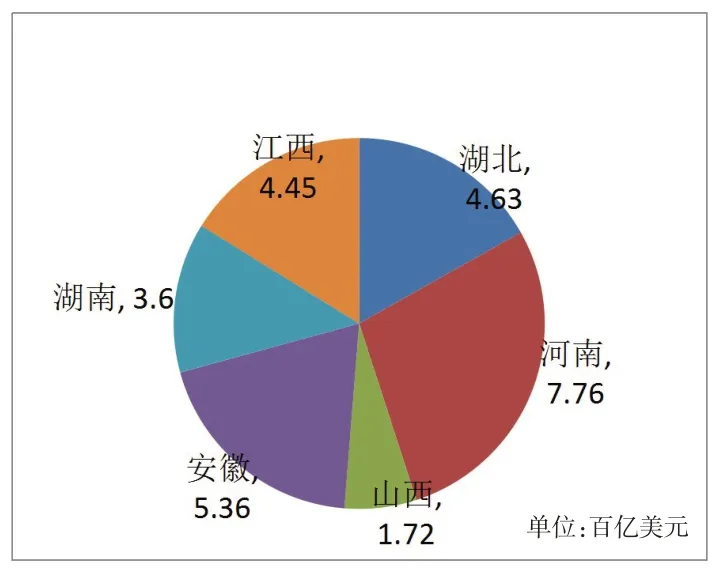

而在進出口貿易部分,2017年河南省7.76百億美元在中部六省中大幅領先其他五省,湖北省4.63百億美元在進出口貿易部分表現持平如圖1所示。貨運量方面,湖北省雖僅超越江西省,然而貨運周轉量卻能一改前一年度落后的情況,在中部六省當中攀升到第三,如圖2所示。此外,湖北省2018年月物流景氣指數皆高于全國平均,意味著湖北省物流行業呈現正向利多成長。

表1 中部六省地區生產總值比較

圖1 中部六省2017年進出口貿易總額比較

圖2 中部六省貨運量與貨運周轉量比較

湖北省地理位置優越,其位于我國中部腹地,省內有長江流通,多條重要高速干道交匯,更有天河機場以及已獲批準建設的全球第三大順豐貨運機場,整體流通優勢強。湖北省也是傳統的農業大省之一,擁有豐富的農產、水產、畜牧等產品。整個冷鏈市場以農產品為主導,以特色優質農產品為基礎,區域性批發市場為依附,綜合性冷鏈企業為發展中心,發展出多樣化以及多元化的樣貌。公開數據顯示,湖北省2017年農業產值為3 094.01億元,占湖北省生產總值8.5%。其中蔬菜產量約4 001.7萬t,約占全國總產量的5.1%,冷鏈配送率為9.1%;水果產量649.7萬t,約占全國總產量的2.27%,冷鏈配送率為14.6%;生豬出欄4 223.61萬頭,冷鏈配送率為18.9%;水產品產量470.8萬t,約占全國總產量6.5%,冷鏈配送率為24.2%。

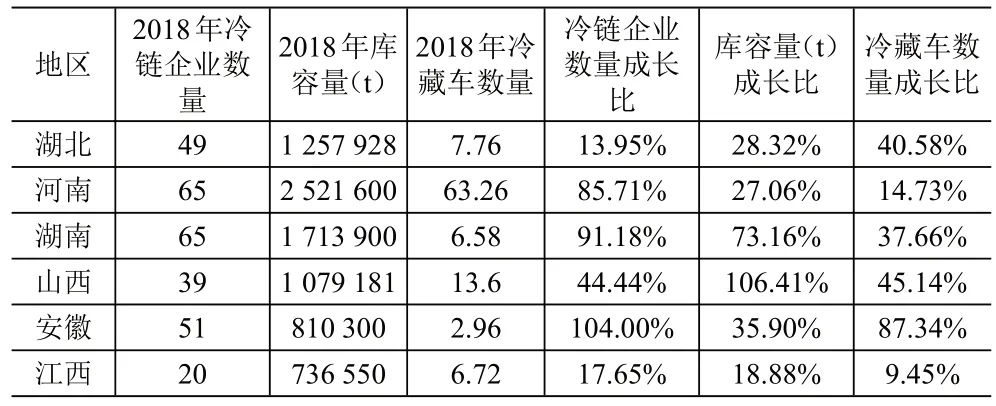

近年來隨著消費意識的改變,消費者對生鮮食品與農副產品的要求不斷提高,湖北省在面臨冷鏈物流快速發展的同時,也必須對于整體冷鏈的可溯源性以及安全性進行強化提升。根據中冷聯盟2018年統計數據(見表2),湖北省2018年冷鏈企業數量為49間(成長比13.95%)、冷鏈倉庫容量為1 257 928t(成長比28.32%)、冷藏車輛為776輛(成長比40.58%)。在中部六省當中,雖然整體排名維持在中段,但從數據顯示,冷鏈倉庫容量相較排名第一的河南省(2 521 600t)只有一半不到;而冷藏運輸車輛也遠不及河南(6 326輛)與山西(1 360輛),在冷鏈運力與儲力能力上有待提升。相較去年數據,湖北省內冷鏈車輛穩定成長,而冷庫容量成長減緩,顯示其冷鏈物流發展已逐漸轉換為流通配送為主體,然而冷鏈相關企業成長在中部六省中墊底。

表2 中部六省冷鏈物流數據比較

3 湖北省冷鏈物流發展面臨的問題

湖北省在地理位置上占據優勢,除水陸交通匯集外,航空貨運也有多項利好因子。湖北省除了現有的天河機場外,2017年開始打造順豐國際機場(含園區),使武漢依托鄂州成為繼北京、上海、成都之后全國第四個擁有兩個大型運輸機場的城市。整體年貨運吞吐量預計到2025年達到245萬t,而在2045年達到765.2萬t。湖北省是物流大省,冷鏈物流需求極高,隨著省內經濟高速運行與快速發展,對冷鏈物流的提檔升級提出了更迫切的要求。但湖北省在大力發展冷鏈物流的過程中依然面臨許多問題:

(1)農業冷鏈發展不對稱。湖北農產品冷鏈物流整體發展態勢良好,然而不足與過剩同時存在,省內物流設施過于集中于部份區域,整體建設區域不平衡。幾個重點物流匯集城市點常見扎堆發展以及同性質行業共同競爭,例如武漢市、宜昌市、襄陽市等三個城市擁有占全省比例超過4成的冷庫企業,使得整體供給與需求失衡。此外,城市冷庫與農村冷庫發展不協調,農產品冷鏈供給端冷庫需求大,相應的設施卻極度缺乏。尤其是在交通不便、偏遠地區以及欠發達地區的冷庫建設呈現滯后的現象。另一方面,所建設的冷庫類型與結構也與市場需求脫鉤。目前省內肉食冷庫多,鮮食蔬菜水果冷庫少;市場上大多為自用型冷庫,能提供第三方綜合服務型冷庫少,不利于冷鏈物流的快速發展。

(2)運營不規范,冷鏈專業人才不足。湖北省冷鏈物流的整體運行有待明確的規范和監督,人才培養模式和理念有待更新。目前雖有中國物流與采購聯合會所推行的冷鏈運營標準,但整體運作流程規范過于籠統,許多環節的運行機制還缺乏相對統一的標準與規范性作業流程。另外冷鏈運營機構沒有統一的規范監督部門,對于目前小散亂的省內冷鏈企業而言,要有效地對其進行監管難度極高。

目前的冷鏈物流運營人員大多是由傳統普通物流業轉行而來,缺少專業冷鏈知識與培訓,使得其對冷鏈物流的特性不熟悉,導致相關的專業化操作流程不規范,進而嚴重影響冷鏈物流的服務質量,增加了服務成本。湖北省雖擁有眾多大學,但是目前開設物流專業的高校不到10所,針對冷鏈物流專業人才的培養缺乏實踐性和創新性。從事冷鏈物流工作的人才不僅需要先進的運營管理知識,同時更需要跨領域學科的結合信息科技與行銷統計。如果僅按傳統的物流人才培養方案進行,就會形成企業找不到人才、畢業生找不到合適工作的窘境。

(3)冷鏈物流資源不均勻。湖北省內冷鏈基礎建設呈現城市熱、農村與偏遠地區冷的現象。在經濟發達的區域由于需求的增加而對于冷鏈建設大量投入,擁有為數眾多的冷庫與冷藏運輸車;但是在經濟條件差的地區,則常發生因為缺少冷庫與冷藏車而造成的冷鏈斷鏈問題。此外全省目前擁有低溫冷藏庫的企業有229家,擁有高溫冷藏庫的企業僅有152家。很明顯,當前的冷庫分布與功能性無法滿足市場需求。另外,由于沒有從整體上進行規劃和設計,導致湖北省冷鏈基礎設施建設的結構不合理。

(4)冷鏈行業缺乏整合且主體性不強。湖北省多數冷鏈物流企業所提供的服務都比較單一,目前能提供綜合性服務的冷鏈物流企業仍屬少數。許多企業僅在原有的常溫物流功能上,添加了冷庫與冷藏運輸車輛,并非全程提供冷鏈完整配套服務。同時在整體運輸價值鏈中,冷鏈增值服務以及增值商品極度缺乏,導致企業增加冷鏈物流服務后,帶來的僅是物流成本增加,而非整體價值提升。從信息對接與需求調配方面來看,產品與對應服務間的協調出現斷層,常有冷庫閑置或是容量短缺的極端現象。而從產業群聚影響來看,湖北省內缺少能帶動整體冷鏈運行規范與規模的大型龍頭企業。

4 湖北省冷鏈物流發展建議

(1)積極推動湖北省農產品冷鏈轉型升級,提升行業水平。有鑒于臺灣地區農業形態與湖北省相同,皆以小農生產為主體,近年來也成功打造精致農業。建議可搭配國家對臺政策,引進臺灣先進冷鏈物流技術與農業轉型經驗,協助湖北省農產品冷鏈物流打造新品牌。從科技化、企業化、自由化多方著手打造示范園區,以新思維與新作法推動農產品冷鏈物流,營造優良經營環境,在示范區內創造平臺提供充足的原料與便捷的行政作業,不但可以提高產業整體價值,更希望能創造出新的經營模式、開拓新市場。

(2)成立冷鏈培育中心,訓練復合型人才。現代冷鏈著重于服務,而優質服務要素之一在于人才培育。建議充分發揮湖北省教育資源優勢,增強冷鏈物流相關企業與科研高校單位的合作,建立基于冷鏈企業或政府部門的培訓和研究基地,培養能充分實踐冷鏈相關理論知識的專精人才。并結合新型生鮮零售模式與互聯網大數據,重點培育有遠見、能實干的復合型冷鏈人才。同時招集各專業領域專家與學者,藉由產官學研四方面合作,定期舉辦冷鏈物流企業講堂,從運營實務、服務品質、信息管理與綠色能源等四大實務需求面進行培訓,邀請國內各領域優秀業者進行個案分享,期望由此作為出發點,強化省內冷鏈企業運營能力,并為企業提供人才再進修、運營再提升的雙重功效。

(3)輔導現有業者轉型為區域型流通倉,加強流通功能。緊抓現有的供給分布,并輔以個區域需求消費特性,針對湖北省農特產品、生鮮電商以及醫藥冷鏈等三大類別,對全省冷鏈資源進行系統化全局配置和空間布局,破除供給端與需求端的矛盾,提升冷鏈產業全區服務輻射能力,發展冷鏈產業鏈經濟。在基礎建設方面,基于信息互聯互通的目標,推動冷鏈物流配送網絡體系建設,強化物流在干支線之間的流通,組建一體化的共同配送模式。同時應新型生鮮電商零售的蹶起與外送外賣服務的熱潮,以第三方冷鏈物流信息平臺為基礎,鼓勵郵政體系、商超冷鏈物流、冷鏈企業、第三方快遞物流等多方參與協作,開展多品種、小批量、多批次的服務模式,實現多方協作下的共同配送。

(4)打造冷鏈當地化品牌,提升服務質量。就區域經濟發展而言,湖北省整體冷鏈發展必須由中央扶持與外力助援的態勢轉換為多點開花、草根茁壯,從支持國有企業、大型企業向支持國有企業、民營企業轉變。在全省冷庫建設方面,既要扶持冷庫龍頭企業,也要扶持民營第三方冷鏈企業,特別是“草根”型企業的發展。“草根”型企業是指各區域當地的農業開發與第三方冷鏈服務性公司。它們熟悉本地農民的生產、生活方式,積累了大量市場開拓的經驗,抓住了目前農業發展的機遇,將現代營銷管理引入產地冷鏈市場建設,整合社會資源,不斷拓展功能,內連田頭,外連需求,成為當地冷鏈經濟發展支柱。同時也必須打造當地化品牌,從根本上強化對于冷鏈物流的需求與定位。

另一方面,冷鏈物流應建立通用的信用評價體系,并且由政府單位牽頭建立共享冷鏈物流大數據聯合中心,將省內冷鏈物流運行數據透明化。同時加強對冷鏈物流行業的監管與監督,農業部門、商務廳、省發改委、食品安全等部門應采用定期抽檢和隨機抽檢相結合的方法,對冷鏈企業配送過程中的流程、溫度、操作規范等進行安全監管。制定行業規范,落實冷鏈企業的進入與退出機制,加強協調監管力度。