抗風濕藥物優化治療類風濕性關節炎的臨床效果比較

陶淵璆 陳士芳

在臨床醫療實踐中,類風濕性關節炎屬于一類慢性、疑難、進行性的自身免疫系統疾病,這種疾病易導致患者骨關節畸變,更甚者能夠致殘[1-2]。當今社會以及科學技術雖然發展迅速,但目前為止仍然未完全明確類風濕性關節炎的致病原因,且無顯著有效的臨床治療方法,同時有研究顯示,類風濕性關節炎的發病率目前呈逐年遞增的趨勢,已成為世界范圍內患者致殘的一個重要原因,因此,研究類風濕性關節炎的治療方案已成為一個日趨重要的問題[3]。目前,在臨床上對于類風濕性關節炎較常用的臨床治療方案為患者進行自身疾病藥物的服用,其臨床治療取得了一定的效果,但并不理想。本資料選取在本院就診的類風濕性關節炎的患者,使用抗風濕藥物治療,現將過程及結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017年1月至12月在本院診療的患者,納入標準:(1)年齡滿18周歲;(2)診斷為類風濕性關節炎;(3)無精神疾病,能夠進行正常的溝通交流;(4)經體檢,無影響本研究的因素;(5)臨床依從性好;(6)患者本人以及家屬均同意本研究的內容,并且簽署知情同意書。排除標準:(1)年齡<18周歲;(2)診斷不明確;(3)有精神疾病,不能夠進行正常的溝通交流;(4)有嚴重的合并疾病;(5)臨床依從性差。根據上述的納入以及排除標準,本資料共納入類風濕性關節炎患者160例,根據治療方法分為對照組和聯合組,每組各80例。對照組主要給予患者抗類風濕治療藥物,而聯合組在治療類風濕基礎上給予抗風濕治療。

1.2 方法 (1)臨床治療方法:患者均進行統一的體格檢查,確保無影響研究結果的因素。聯合組患者在臨床治療過程中,在給予治療風濕性關節炎的同時,聯合使用甲氨蝶呤、環磷酰胺等改善臨床病情的抗風濕類藥物。對照組患者在臨床治療方面僅給予常規抗風濕性關節炎治療藥物。在整個研究過程中,根據患者的臨床情況,對其臨床治療可以實施相對應的調整。(2)評價指標:對照組和聯合組的患者,在研究過程中,在就診時、4周時及12周時,均對患者進行疼痛指數、腫脹指數、功能障礙指數以及晨僵次數的評估。在整個研究過程中,患受試者的不良反應情況,并且進行詳細的記錄。

1.3 統計學方法 采用SPSS 19.0統計軟件。計量資料以(x±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料以%表示,組內差異比較采用方差分析,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

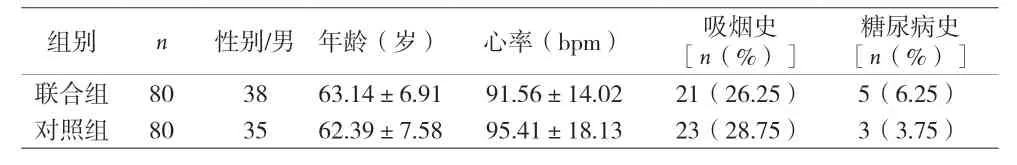

2.1 兩組患者臨床資料比較 見表1。

表1 兩組患者臨床資料比較(x±s)

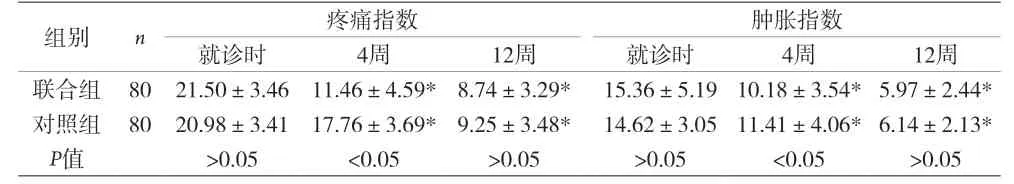

2.2 兩組患者在不同時間的疼痛指數、腫脹指數的比較 見表2。

表2 兩組患者在不同時間的疼痛指數、腫脹指數的比較(x±s)

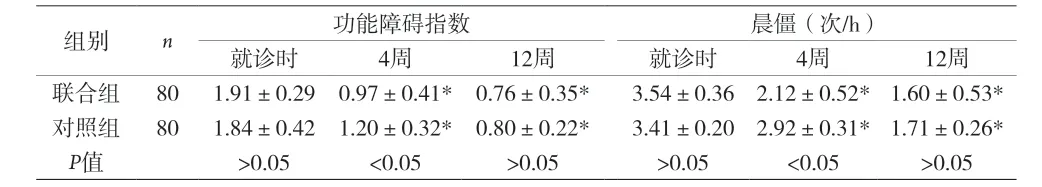

2.3 兩組患者在不同時間的功能障礙指數以及晨僵次數的比較 見表3。

表3 兩組患者在不同時間的功能障礙指數以及晨僵次數的比較(x±s)

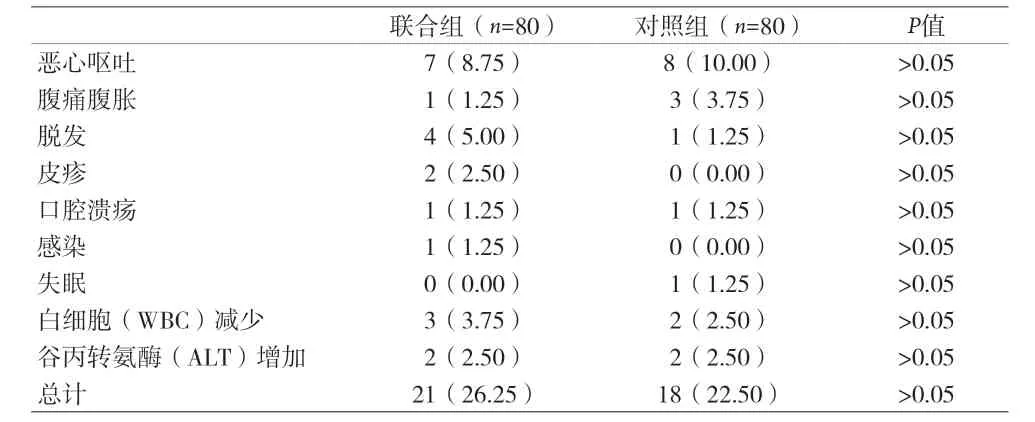

2.4 兩組患者不良反應發生率比較 見表4。

表4 兩組患者不良反應的發生比較[n(%)]

3 討論

類風濕性關節炎是一類臨床特征為關節滑膜炎癥較常見的自身免疫系統疾病,目前尚未完全明確發病原因,但是有研究顯示,類風濕性關節炎可能與遺傳、自身免疫系統缺陷、感染等因素有一定的相關性[4]。類風濕性關節炎嚴重影響患者的生活質量,給社會以及家庭帶來較大的損害,故而研究治療類風濕性關節炎的臨床治療方案顯得尤為重要。

近20年來,對于類風濕性關節炎的治療方案有較大的研究進展,形成了新的治療理念[5]。抗風濕藥物指不但能夠改善類風濕性關節炎患者的病情,同時還能夠防止或者延緩患者的關節結構受到破壞的藥物[6]。抗風濕藥物包括抗瘧藥、甲氨蝶呤、環磷酰胺等,上述藥物的不良反應在某種意義上比非甾體抗炎藥物的不良反應要輕,不僅經濟、有效、安全,而且臨床起效較快[7]。

在本研究中,對照組患者在就診時的疼痛指數、腫脹指數、功能障礙指數以及晨僵次數與聯合組患者相比較,差異均無統計學意義(P>0.05),在治療4周的時候,聯合組與對照組的患者在疼痛指數、腫脹指數、功能障礙指數以及晨僵次數均有顯著的改善,同時聯合組的改善程度顯著比對照組要好,說明對于類風濕性關節炎的患者,聯合使用抗風濕藥物能夠顯著改善患者的疼痛指數、腫脹指數、功能障礙指數以及晨僵次數。而不良反應方面,聯合組患者與對照組患者在惡心嘔吐、腹痛腹脹、脫發、皮疹、口腔潰瘍、感染、失眠、WBC減少以及ALT增多方面差異均無統計學意義(P>0.05),說明對于類風濕性關節炎患者來說,在臨床治療過程中聯合使用抗風濕藥物并不能夠增加患者不良反應的幾率,臨床安全性較好。