清韻佩聲通 兩體兼雙翼

——以《聽穎師琴歌》為例本的音樂類詩歌專題學習微探

單小芳

一、教學困惑思考

在一次測試中,考到了詩歌《聽穎師琴歌》(別浦云歸桂花渚),其中有一道題是“詩歌如何表現音樂的魅力?”結果發現學生對該組題目的解答五花八門,有用小說的鑒賞角度分析的,有以散文的賞析角度擬寫的,有以各類綜合角度解答的,學生沒有詩歌“體”的意識,這讓我很是詫異。過不多久,學生在另一份測試中考到了張孝祥《念奴嬌·過洞庭》的詞,其中一道填空題是“這是一首___派的宋詞,突出洞庭湖景色和詞人心境的___特點。(用原文的字詞回答)”居然還有很多學生答錯詞的派別,我有點困惑,這些常規知識,在單篇詩歌教學中都重點分析過,但顯然學生并沒有在“一課中得到”,即便“得到”也沒有形成“體”類整體性的知識建構,所以碰到另一篇的時候,就問題百出。究其原因,我認為有兩點。

1.教學重“主旨類”傳授,輕“文體類”建構

傳統教學偏重于教師先行的 “語文教學活動”,即教師根據教材編排安排教學計劃和授課內容。以蘇教版高中必修教材為例,教材內容共有20個專題,以人文話題統領專題,分別指向3個向度(人與自我、人與社會、人與自然),教師授課時大多習慣了按教材的“篇”授課,按“話題”聚焦,雖也是專題學習,但課堂更趨向言語內容的整合,更偏向追求教學內容的豐富性和意蘊性,更側重主旨“類”的建構,長此以往教師的教學形成了重單一知識落實的固態化教學模式。而語文教學除了“言語內容”還應有“言語形式”,即“體類”教學的建構,王榮生教授在《語文科課程理論基礎》中指出,教學內容是“教學具體形態層面的概念,從教的方面說,指教師在教學實踐中呈現的種種材料及傳遞的信息,它既包括教師對文本內容的重構——增刪、更換、處理、加工、改編,也包括教師對文體內容的重構”,只有兩者統一,縱橫交錯才能織起學生整體的知識網面。但教師囿于教材的局限,又苦于時間的局促,往往采用教材編排好的“主旨類”專題進行教學,而忽視了“體類”教學內容重組,使得“體”的教學以單篇的形式單一的知識穿梭于“主旨類”教學中,這就造成了日常教學各類文體錯雜其中,各個知識點零散分布,“碎片化”成為“體類”教學的常態。雖然教師也力求“一課一得,得得相連”,但“知識逐點解析、技能逐項訓練的簡單線性排列”,缺乏“體類”項目的整合,要形成互有關聯的語文知識和經驗結構也是比較困難的,因而學生出現“觸類無法旁通”的現象也就成了自然。

2.學生重“陳述性”知識積累,輕“程序性”思維總結

美國心理學家安德森在 《復雜認知的簡單化理論》中提出“人類一切習得的能力都是程序性知識和陳述性知識相互作用的結果”,而傳統課堂教學基本是以學生獲取靜態知識而進行的陳述性知識教學為主,因“授”之影響,學生也只注重獲取靜態知識,明白“是什么”的知識就算達成了學習任務,很少有學生對動態程序性知識和思維訓練進行積極的反思和總結,其結果是學生失去程序性知識和思維的貫穿,陳述性知識疊加得越多,理解卻越紊亂。安德森認為“只有這兩種知識相互作用才能夠起到建構認知圖式、優化認知策略的作用”,這就是學生明明掌握了相關知識卻依然無法遷移應用的原因所在。

《普通高中語文課程標準(2017年版)》指出:隨著社會和教育事業的發展,語文課程更加強調以核心素養為本,要進一步改革語文課程的目標和內容,既要關注知識技能的外顯功能,更要重視課程的隱形價值,……讓學生多經歷、體驗各類啟示性、陶冶性的語文學習活動,逐漸實現多方面要素的綜合和內化,養成現代社會所需要的思維品質、精神面貌和行為方式。為此,筆者嘗試以《聽穎師琴歌》為例,粗淺談談在音樂類詩歌教學探索實踐中的點滴思考。

二、兩體雙翼詩歌學習活動專題設計的路徑

中國教育學會副會長尹后慶說“就學科教學而言,有一個目標是不應該有區別的,那就是任何學科的任教老師都不僅要向學生解釋知識是什么,而且要讓學生了解所有學科對他成長的意義,讓所學的知識和學習過程成為學生與社會聯系的重要紐帶,這都需要學生用自身的實踐過程去逐步體驗、感悟和積累,只有這樣教學,才能讓學生知道學習內容的意義所在。”余文森在《論學科核心素養形成的機制》中提到“學科知識與學科活動是學科核心素養形成的兩翼,學科知識是學科核心素養形成的主要載體,學科活動是學科核心素養形成的主要路徑”。為此我以學生先行的“語文學習活動”為前提,設計兩體雙翼專題學習方式,所謂“兩體”即言語內容和文體形式有機統一,所謂“雙翼”是指學科知識(陳述性知識)和活動知識 (程序性知識和思維能力)相互作用。

1.“兩體”“課標”雙向確立學習“類”

“因體不同,教學就有不同姿態”,詩歌因不同于小說、散文之“體”,故教學之姿態也有別于它們。詩歌的體式、詩歌的本體性特點、詩歌文類的本質屬性、詩歌的言語習慣和風格是區別于其他文類的核心屬性;即便同為詩歌類,它們因言語內容的不同也會采用不同的詩歌體式進行表情達意,韓禮德(Halliday)認為文體構成的核心概念為語境,而對語境的把握關鍵看話語范圍、話語基調和話語方式三個變體。結合“兩體”特性,引導學生初步梳理出《聽穎師琴歌》“兩體”內容,學生發現詩人為展現音樂流動之美,體現不同的音色、音強、音高、旋律、節奏,突出穎琴師高超的琴技,采用了歌行體的形式來表達。

一個專題學習,不僅要考慮文體因素,更要從學生實際需求出發,依據詩歌課程標準進行學習目標綜合聚焦。《聽穎師琴歌》一詩中,學生對“區別于小說、散文的詩歌,表現音樂魅力的獨有方式”產生了濃厚的興趣,新課標對詩歌教學的要求“學習鑒賞詩歌的有關知識和基本方法,把握詩歌藝術特性,注意從多角度和層面發現作品的意蘊,不斷獲得閱讀體驗”,兩者碰撞商討后,最終確立以《聽穎師琴歌》為范本,探究“音樂類詩歌呈現音樂美的基本方式”。

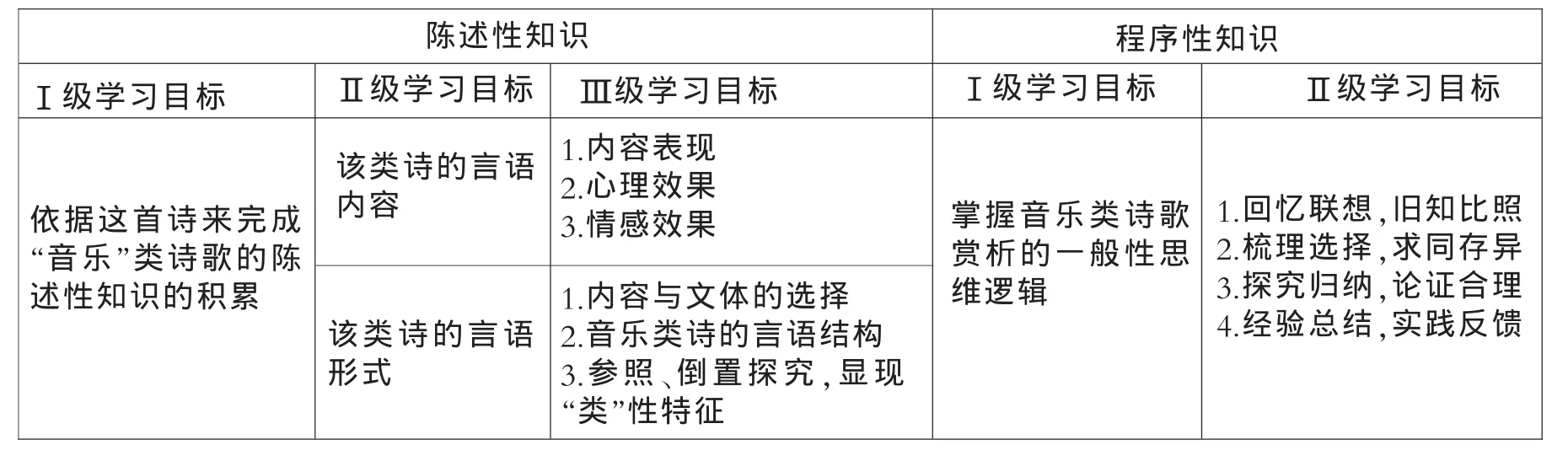

2.經驗還原與資源重組,提煉學習“類”

所謂“類”,就是多樣學習資源的整合。倪文錦教授說“群文閱讀就是通過閱讀具有某種聯系的多個文本,并進行整合、拓展與比較,讀懂一類文本”。學生在初讀這首詩時,立刻能從認知經驗里還原、聯想到學過的《琵琶行》,他們認為這兩篇內容和體式都相似,可以作為“類”進行陳述性知識積累。我鼓勵學生以相似點為軸心,放大文本面,再上網搜集關于摹寫“音樂”的詩歌,集中后進行提煉,確定學習內容。學生根據要求,對收集的資料進行比較分析,發現表現音樂類的詩歌大部分是以格律相對自由的古體詩來寫音樂的多變,少量采用近體詩但以概述的形式來寫音樂,如李白的《春夜洛城聞笛》。通過梳理,依據“如果能夠參閱各種互文性、拓展性、參證性、駁詰性、對比性資源,對專題的理解、問題的解決、項目的完成,肯定要比囿于單篇精讀,理解更深入,思路更開闊,佐證更豐贍,結果更客觀”的原理,以求同存異為原則,學生最終留下白居易的《琵琶行》,李頎的《聽安萬善吹觱篥歌》,李賀的《李憑箜篌引》,韓愈的《聽穎師彈琴》,孟浩然的《聽鄭五愔彈琴》,李白的《聽蜀僧浚彈琴》,顧況的《鄭女彈箏歌》,韋莊的《聽趙秀才彈琴》等作為專題閱讀的參證文本,類比后學生提煉確定 “梳理歌行體音樂詩歌之陳述性知識和習得該類知識的思維程序性知識”為學習目標,并列出具體的學習目標,如圖:

陳述性知識 程序性知識Ⅰ級學習目標 Ⅱ級學習目標 Ⅰ級學習目標 Ⅱ級學習目標該類詩的言語內容Ⅲ級學習目標依據這首詩來完成“音樂”類詩歌的陳述性知識的積累1.回憶聯想,舊知比照2.梳理選擇,求同存異3.探究歸納,論證合理4.經驗總結,實踐反饋該類詩的言語形式1.內容表現2.心理效果3.情感效果 掌握音樂類詩歌賞析的一般性思維邏輯1.內容與文體的選擇2.音樂類詩的言語結構3.參照、倒置探究,顯現“類”性特征

學生在對參照文本梳理時進一步發現,音樂類的詩歌大量選取的是 “胡夷之樂”,如琵琶、箜篌、篳篥、羯鼓、羌笛等,詩人要在詩歌中表現異域之聲,就必須為音樂旋律尋找詩的語言,而這種語言基本以雙聲、疊韻顯現,因為“雙聲、疊韻更能傳神地描寫出人和物的音、形、情、態,有栩栩如生的表達效果”;同時詩人通過豐富的想象和生動的比喻付諸視、聽感官的相通,以聲喻聲,以形喻聲,在語言的或急或緩中展現音樂的旋律之美,在環境的渲染和聽眾的反應中給人留下余音繞梁的韻味。我又引導學生嘗試著逆向閱讀詩歌,學生進一步發現該類詩歌的敘事與描寫的規律,音樂描寫往往呈現在前,敘事在后,倒置讀詩,就能發現作者的寫作意圖。

音樂的多變需要尋找更有利于表現音樂張力的體式,學生從參證文本中發現這些詩歌都是采用了歌行體。明代文學家徐師曾在《詩體明辨》中對“歌”“行”及“歌行”作了如下解釋:“放情長言,雜而無方者曰歌;步驟馳騁,疏而不滯者曰行;兼之者曰歌行。”歌行體敘事,宜細勿粗,宜活勿呆,宜張勿拘,這正好彌補了用語言摹寫“聲音”的不足。順著這一發現,學生大體歸納出音樂類詩基本內容模式為“音樂內容的表現—聽者心理感受—作者情感寄托”,言語結構一般是:鋪排渲染的形式展現音樂多變的魅力。

3.串聯程序性知識,搭建詩歌思維建模

程序性知識也叫操作性知識,是經過各種變式練習,使貯存于命題網絡中的陳述性知識轉化為以產生式系統表征和貯存的知識。每個陳述性知識習得經驗都可以形成邏輯思維的程序性知識,從特殊的具體認識推導一般“類”的認識,從而形成該類的思維導圖。《聽穎師彈琴》從詩歌語體、文體尋找相似的舊知,喚醒記憶聯想,從而為陳述性知識限定已知范圍;并與相似文本進行比照,尋找陳述性知識的落地點;運用已知的知識、經驗,通過推測、想象并以互文釋義的方式進一步證實知識的正確性,從而建構解讀“類”文的思維方式,即舊知聯想—類比推敲—互文移植—反向證實。