跳讀和精讀雙線組元閱讀實踐

周華鋒

葉圣陶先生1941年在《論中學國文課程標準的修訂》中提到:“把整本書作為主體,把單篇短章做輔助。”這應該是最早的關于對“整本書閱讀”概念的闡述。隨著時代的進步和教育的發展,《義務教育語文課程標準(2011版)》也提出“要重視培養學生廣泛的閱讀興趣,擴大閱讀面,增加閱讀量,提高閱讀品味。提倡少做題,多讀書,讀好書,好讀書,讀整本的書”。統編教材更是構建了一個從“教讀課文”到“自讀課文”再到“課外閱讀”的三位一體的閱讀體系,特別是把名著閱讀納入到了教材當中。由此可見,名著閱讀教學已經提到了很重要的位置,對名著的“整本書閱讀”也因此應運而生。

葉圣陶先生提倡教師在教學時要把方法教給學生,讓學生自己學會運用方法,從而達到“教是為了不教”的教學目的。對名著閱讀的教學要求也是如此。所以,名著閱讀策略與方法的運用比名著內容本身重要得多,這才是真正對學生語文核心素養的提升。和以往教材不同的是,統編教材在名著閱讀教學部分里增設了讀書方法的指導,比如七年級上冊的《西游記》,就明確規定要采取跳讀和精讀的閱讀策略。

章新其老師在《名著閱讀評測的整體性思考》中指出:名著閱讀教學的真正落實和語文核心素養的真正落地,有賴于有效的名著閱讀測評方法的導引和教師閱讀指導的切實有效。教師閱讀指導,其中就包含了閱讀方法的教授。下面筆者就以《西游記》為例,談談如何把跳讀和精讀這兩種閱讀策略運用到《西游記》名著閱讀教學之中。

一、跳讀——為名著閱讀做減法

跳讀是在閱讀中,有意識地跳過一些無關緊要的句段或篇章而抓住作品關鍵性材料的閱讀方法。《西游記》大概82萬余字,浩海如煙的書籍閱讀中,跳讀顯得尤為重要。可以跳過與閱讀書目無關的或自己不感興趣的內容,也可以跳過某些不甚精彩的章節。比如,書中一些描寫人物外貌、打斗場面或環境氣氛的詩詞。再有,書中少數降妖伏魔故事,套路簡單,情節簡單的,也可以跳過。但是跳讀不同于掃讀,它是有要求和方法的,在教學的過程中逐步推進。

1.抽取要點

《西游記》的主題部分是第十三回至一百回,講述唐僧師徒取經路上戰勝無數妖怪,歷經重重磨難,到達西天取回真經的故事。這就使得學生在閱讀時必須了解取經路上所發生的故事,但是中間章回太多,教師可以在課前采用多種跳讀方法結合使用。

方法一:關鍵詞語跳讀法。教師設定學生需要的閱讀章節,并圈定一些關鍵詞。比如唐僧師徒來到哪個地方、碰到什么妖怪、怎么打跑妖怪……讓學生在書中標注出來,大致了解取經故事,與此關系不大的內容可以略讀或忽略。

方法二:特定內容跳讀法。把一些重要的章節故事告知給學生,悟空拜師、大鬧天宮、大戰二郎神、偷吃人參果、車遲國斗法、三調芭蕉扇、三探無底洞等,讓學生有意識地把這些章節作為重點去閱讀,跳過一些其他取經故事。

方法三:制作思維導圖法。布置學生制作思維導圖,挑選唐僧師徒中某一個人為中心人物,把與他有關的故事梗概概括出來,附上個人對事件的評價和對人物性格的分析。在跳讀中把握情節,深入了解人物。

方法四:自由選擇跳讀法。讓學生挑選一個自己最喜歡的人物,說說喜歡的理由。并從書中找出一些故事來印證,最好有細節。可以簡單地寫一篇小短文來介紹。這樣算是“管中窺豹”,以小見大。

上述方法由易到難,也是任務驅動模式,但都是建立在對書本泛讀的基礎之上。

2.適當取舍

名著進入課堂之后,受限于課堂教學時間,課堂的閱讀必然會用到跳讀方法,對文本做一些取舍。取舍的原則我認為是主動地舍棄、有意識地忽略,從而求得更高的閱讀質量。如在課堂教學時,碰到以下的情況,可做跳讀處理,學會取舍。

例1:……大圣見了,搜的一翅飛起去,變作一只大鶿老,沖天而去。二郎見了,急抖翎毛,搖身一變,變作一只大海鶴,鉆上云霄來嗛。

(節選自《西游記第六回》)

這里的“鶿”“嗛”是生僻字,這兩個字的字音學生無法正確讀出,但是這些字不影響學生對這一段落的閱讀,為了不影響學生的閱讀節奏和興趣,可以猜讀或者忽略跳過。

例2:……(孫悟空)見三清稱個“老”字,逢四帝道個“陛下”。與那九曜星、五方將、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河漢群神,俱只以弟兄相待,彼此稱呼。今日東游,明日西蕩,云去云來,行蹤不定。

(節選自《西游記第五回》)

這段節選文字中,一些人物的跳讀并不會影響對章節整體內容的了解。因此,面對小說中出現的大量人物,對一些次要的人物及人名也可以采用跳讀模式。

據統計,《西游記》里有741首詩文。如此之多的詩文,我們該如何對待?

例3:……佛祖居于靈山大雷音寶剎之間。一日,喚聚諸佛、阿羅、揭諦、菩薩、金剛、比丘僧、尼等眾曰:“自伏乖猿安天之后,我處不知年月,料凡間有半千年矣。今值孟秋望日,我有一寶盆,盆中具設百樣奇花,千般異果等物,與汝等享此盂蘭盆會,如何?”概眾一個個合掌,禮佛三匝領會。如來卻將寶盆中花果品物,著阿儺捧定,著迦葉布散。大眾感激,各獻詩伸謝。

福詩曰:

福星光耀世尊前,福納彌深遠更綿。福德無疆同地久,福緣有慶與天連。福田廣種年年盛,福海洪深歲歲堅。福滿乾坤多福蔭,福增無量永周全。

祿詩曰:

祿重如山彩鳳鳴,祿隨時泰祝長庚。祿添萬斛身康健,祿享千鐘世太平。祿俸齊天還永固,祿名似海更澄清。祿恩遠繼多瞻仰,祿爵無邊萬國榮。

壽詩曰:

壽星獻彩對如來,壽域光華自此開。壽果滿盤生瑞靄,壽花新采插蓮臺。壽詩清雅多奇妙,壽曲調音按美才。壽命延長同日月,壽如山海更悠哉。

(節選自《西游記第八回》)

這些詩歌不讀有沒有關系?我個人認為可以舍棄,這一章節的重點在于觀音菩薩到大唐尋找普度眾生之人,跳讀的要求在于抓關鍵語句,因此可以跳讀這些詩詞。

當然,這三種方法畢竟只是閱讀策略,方法終究是要為閱讀服務的,如果這樣的方法覺得好用,可以繼續使用,但是如果脫離了閱讀的本質,也要堅決舍棄。

3.內容重構

名著閱讀的主陣地在課外,教師在對整本書進行課前指導、課堂教學之后,還要把閱讀引向日常時間。初步地跳讀名著之后,要讓學生學會對文本內容進行重構,把它真正轉化為自己的東西。比如教師可以設計如下的內容:

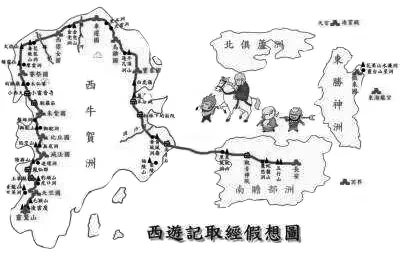

(1)繪制一份取經線路圖,掌握唐僧師徒四人的行程路線(下圖僅供參考)。

(2)結合《西游記》中的請柬,學習包含《西游記》中蘊含的禮儀知識,制作一份請柬邀請好友做客。

(3)設定西行路途中的一個坐標(比如:女兒國),邀請大唐的好友前來,該如何前往才最安全?有哪些注意事項?

總而言之,跳讀方法其實在某種程度上是對文本有意的忽略,不僅為了提高閱讀速度,還可以使讀者更快地理解內容,提高閱讀效率。在不斷的訓練中形成新的思維過程。在跳讀階段,可以確立三個要點:想從書中獲得怎樣的信息;能從書中獲得怎樣的信息;書中的哪些內容是重點。帶著這三個要點去閱讀,你的閱讀速度就會加快,也是對自身能力的訓練,對日常的學習、生活有明顯的參考意義。

二、精讀——為名著閱讀做加法

精讀又叫細讀,指深入細致地研讀。認真讀,反復讀,要逐字逐句地深入鉆研,對那些能表達思想內容的重要詞句做到透徹理解,精讀指向細膩的感受、透徹的理解和廣泛的聯想。精讀的前提是建立在通讀全書的基礎之上,精讀有幾個要點:要短小精悍 (章節書的話要做泛讀,精讀要取其中一小段);關注文本本身;有目的地反復閱讀;拿著鉛筆進行閱讀;把有困惑的地方寫下來;和同學探討文本;回答依托于文本的問題。

1.自我解疑

課前精讀,指的是教師在課堂上具體分析某一章節或故事情節時,要求學生先行閱讀。從頭到尾看一遍,勾畫出不認識的字詞及不理解的問題,經過查工具書或請教老師,把它弄明白。讀完這些內容后要對內容和主要人物有清晰的印象。例如課本選文的章節是《孫悟空一調芭蕉扇》,上課之前可以先按以上要求進行課前精讀,那么上課的時候課堂效果自然事半功倍。

2.捕捉閃回

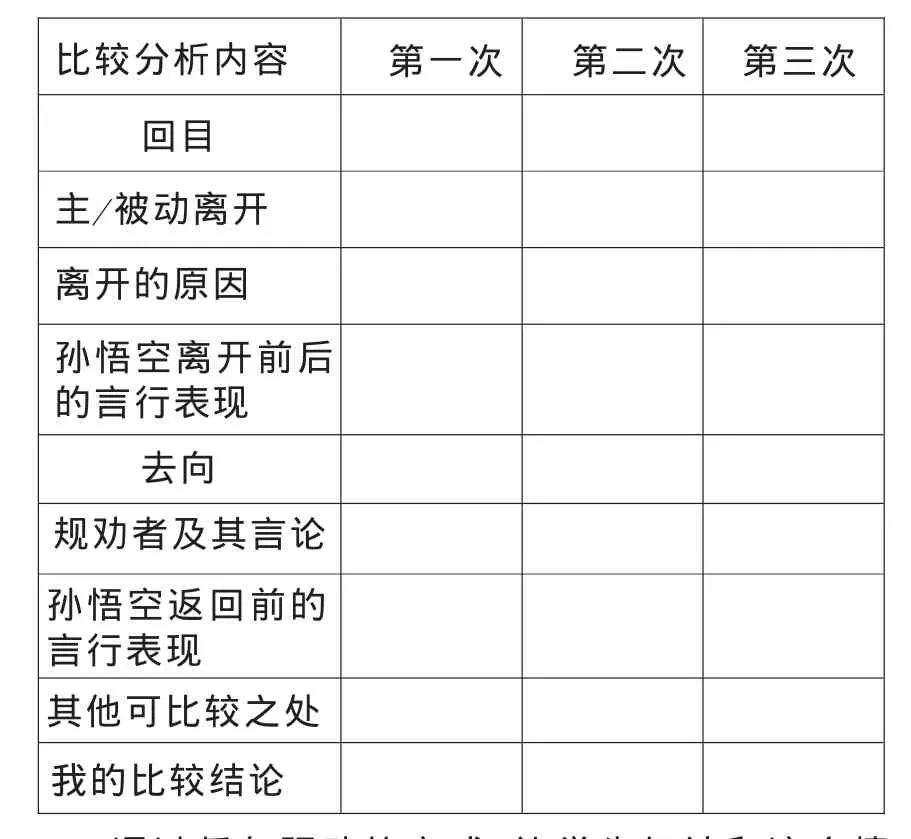

作為章回體小說,《西游記》有好些故事都是花了大量的筆墨進行描繪的。比如:三打白骨精、三調芭蕉扇、三探無底洞等,這是章節比較集中的故事,學生在閱讀時比較容易把握。但也有一些故事是前后貫穿,穿插出現在書本之中的,例如孫悟空的三次哭泣、孫悟空的三次離開等等,這就需要學生結合要點進行精讀探究,教師也可以在課堂上做任務單來輔助學生閱讀,以孫悟空的三次離開為例,設計如下比較分析表:

比較分析內容 第一次 第二次 第三次回目主/被動離開離開的原因孫悟空離開前后的言行表現去向規勸者及其言論孫悟空返回前的言行表現其他可比較之處我的比較結論

通過任務驅動的方式,讓學生細讀和這個情節有關的章節,從而達到精讀的目的。利用任務單完成三次離開的事件整理之后,我們就可以進入下一步的探索。為何要“去”?要去“何處”?果真要“去”?學生往往可能只停留在表層的思考上,認為孫悟空的三次去而復返只是為了報答唐僧拯救困境之恩,或是認為孫悟空想重新證明自己依舊和當年“大鬧天宮”時的齊天大圣一樣,威風凜凜,抑或是認為體現孫悟空忠心耿耿的美好品質的。這時就需要教師在學生細讀的基礎之上,帶領學生進行精思,從文本中挖掘悟空的人生之路。悟空“去”的表象下隱藏的是要“留”的“心結”,他在五行山上失去的太多,所以他只會留下來,去尋找屬于他自己的“自我救贖”之路。一個文本,挖掘到了這里,孫悟空連他的骨血經脈都再無法隱藏。

美國的艾德勒和范多倫在《如何閱讀一本書》中清楚地指出:“不管你學到的是有關這本書的知識或有關世界的知識,如果你運用的只是你的記憶力,其實你除了那些訊息之外一無所獲。你并沒有被啟發。”所以有一點很重要,當我們閱讀時,我們看到了什么?筆者覺得這就涉及了《如何閱讀一本書》中提到的閱讀四層次的第三層——分析閱讀。它是要咀嚼與消化一本書,透視一本書、尋找共情、主旨深化和系統公正評判。教師在對文本精思的基礎之上,可以對學生提出這樣的一個問題:孫悟空的三次“去”與“留”,讓你看到了什么?這是對文本的另一層升華,切實有效地增強了學生的閱讀體驗,由書本回歸自身以及現實。這也是整本書閱讀的意義所在——在學習知識,培養文化的過程中能夠獲得智慧,獲得人生經驗,能夠以古鑒今,推己及人,發現自己,獲得知識。

3.外化輸出

教師課后的指導主要是圍繞自己設定的一些專題進行定向的回顧和整理,指導學生以多種形式呈現自己課外的閱讀成果。可設計如下的環節:

(1)讀書筆記摘錄。讀完一本書,可以做讀書筆記。因為讀書筆記可以加深我們對文章內容的理解,還能幫助我們學習作者的寫作技巧,積累素材。

(2)課本劇表演。在讀書筆記的基礎之上,學生可以選取經典的情節加以改編,確定合適的角色,讓學生自由選擇組別(取經組、妖怪組、神仙組)。要求把人物的動作特點、語言風格等充分展現出來,淋漓盡致地表現人物的性格特點。

(3)寫頒獎詞。對于表演出色的同學進行表彰,將他們的表演與文本結合,看有無共同之處,進而對原著內容加深印象。此舉也可以針對這個專題進行微型寫作的輔導,考查學生對《西游記》中的人物的概括。

(4)讓學生欣賞電影《三打白骨精》,與原著比較,梳理影視劇對原著進行改編,根據自己對原著人物的理解,對這些改編做出自己的評價。

“整本書閱讀”讓語文教學回歸原點,讓讀書成為語文學習的基本內容。但并不是說抓整本書閱讀,學生的語文素養就會提高。“整本書閱讀”一定要建立在真實閱讀的基礎之上,教師要依據不同的文本特征和教學要求,開展切實有效的讀書方法指導,這樣才能更好地發揮“整本書閱讀”作用,從而推動學生語文核心素養的提升。