大方縣漢族哭嫁歌初探

■雷玉瑤/貴州師范大學

婚俗,是一個民族在長期的歷史演變中形成的婚姻習俗,它以有規律的活動約束人們的婚姻行為與婚姻意識。婚俗的約束力,不依靠法律,也不依靠科學的驗證,依靠的是習慣勢力、民族心理與傳統文化。在我國的封建制度中由于男性集權,女性的地位與生存空間都遠遠不及男性,女性處處受到限制與打壓,在學問上,崇尚“女子無才便是德”,女子不能同男性一樣受到正規的教育;在生活方面,女子不能隨意拋頭露面;在婚姻方面,更沒有任何主動權,從來都是“父母之言媒妁之命”。由于受到封建思想根深蒂固的影響,導致女性在婚姻中的地位十分低下,長期被看作是男性的附屬品以及生育的工具。生活在封建思想下的女性,內心極度苦悶,卻不知如何訴說,便只有將話語及情緒通過歌曲演唱出來,于是哭嫁歌便應運而生。哭嫁歌是專屬于女性的歌,它由女性創作、演唱,是最能在封建制度婚姻中表達女性意愿的歌曲。本文通過研究大方縣漢族哭嫁歌來窺探哭嫁歌中蘊含的文化內涵,以及在社會發展下哭嫁歌的變遷。

一、大方縣哭嫁歌程式及其音樂分析

(一)大方縣簡述

大方縣位于貴州西北部,屬黔西北高原向黔中山原過度地帶,山巒重疊、溝壑縱橫,歷史文化悠久,周代先后為盧國、夜郎國地;明、清時期為水西彝族宣慰府。這里聚居著漢、苗、彝、白、蒙古等民族,是一個民族文化多元交融的地方。

(二)哭嫁程式及程式中的歌

由于地形地貌,大方縣過去交通一直比較閉塞,所以,當地現存的哭嫁歌還得以保留較為原始的面貌。大方縣的漢族哭嫁歌一般由開聲——罵媒人——起身——丟筷子等環節組成,所有環節的哭嫁歌共用一個曲調,環節名稱即為歌曲名稱。

(1)開聲:開聲是為發親那天的哭嫁做準備,一般會提前三天開聲。開聲時,新娘子只身躲在自己閨房的床帳中,一般旁邊會有幾個知心朋友在閨房中陪伴新娘,因為害羞,所以不敢大聲哭,所以開聲環節唱的哭嫁歌音量較小,一般新娘會唱到:

洋雀開聲坐樹梢

小女開聲坐床邊

洋雀開聲坐樹上

小女開聲坐床上

在開聲環節中,新娘借由一只小小洋雀獨坐在樹枝上的情景反映了此刻內心的不安感,通過歌聲委婉含蓄的表達了自己對于婚后生活未知的不安情緒。

(2)罵媒人:罵媒人是在男方家來接親中的一個環節。在大方縣,男方家的接親隊伍要在媒人的帶領下來到女方家接新娘子,在過去的包辦婚姻中,新娘認為由于媒人給自己撮合了一段不幸福的婚姻,導致自己要離開父母,不免對媒人都會心生怨氣,但又不便公開的數落媒人,便誕生了用哭嫁歌罵媒人的環節,新娘一般都會這樣唱:

灶背后放碗貓貓飯

騙得你團團轉

他家大門上掛塊肉,

你舔進又舔出

歌中新娘把媒人比作是男方家喂養的貓狗,她認為媒人將自己撮合給男方家是為了討好男方家而從中獲得好處。這時如果遇到脾氣不好的媒人,則會回嗆新娘:

辣子開花雙把把

你不要媒人自己嫁

辣子開花空筒筒

你不要媒人自己找老公

一般媒人這樣回答后,新娘就不再繼續咒罵了,而在場的人們則被新娘與媒人之間的對罵逗得前仰后合,為婚禮現場增添了樂趣。

(3)起身:送親時,新娘由母親從床上牽起身,起身過程中新娘唱到:

一塊花帕四角方

牽你小女下床封

一塊花帕四角園

牽你小女下床沿

牽下床后,由母親和家中姐妹為新娘穿上嫁衣,穿衣服扣紐扣時新娘又唱到:

一顆扣子我不扣

拿我爹媽丟在后

兩顆扣子我不扣

拿我爺爺奶奶丟在后

三顆扣子我不扣

拿我伯伯伯娘丟在后

四顆扣子我不扣

拿我娘娘叔叔丟在后

五顆扣子我不扣

拿我兄弟姊妹丟在后

哭完這段后,新娘又由母親牽著緩緩走到閨房的門檻邊,在跨過門檻時又唱到:

手把門封五尺高

隨你小女命去飄哎

手把門封五尺長

左離老子右離娘哎

左離老子青紗帳

右離我娘繡花房

是你小女生錯命

左腳踏你木門檻

右腳把你木門封

得把不得轉哎

新娘唱著哭嫁歌跨過閨房的門檻后,緩緩地走向堂屋中間,然后就進行丟筷子環節。

(4)丟筷子:新娘走到堂屋中間站定后,旁邊人將一把十二雙的筷子從新娘頭至全身繞三圈,這時新娘唱到:

一把筷子十二雙

丟給小女買地方

一把筷子金包頭

丟給小女買高樓

一把筷子黑黝黝

左手拿來右手丟

人家會牽門

給我爹媽牽進來

我的娘娘不會牽

給我爹媽牽起身

我的爹媽啊,是個兒們

右手牽新人

是你小女生錯命

左手開大門

右手推出門

繞完后,將筷子遞給新娘,新娘轉身背對著堂屋,將筷子向身后拋去,然后由嫂嫂給新娘穿上新鞋,新娘子在哥哥的牽引下踏出堂屋門檻被接到男方家早已候在堂屋門口的車馬上,至此,整個哭嫁環節結束。

(三)音樂分析

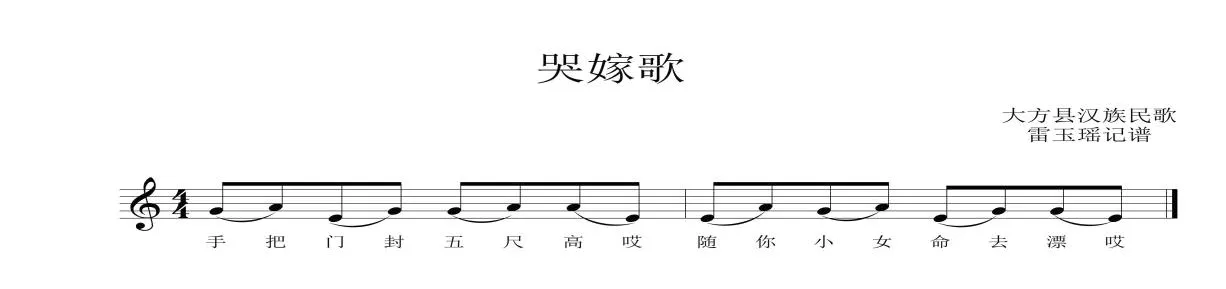

當地的哭嫁歌所有環節的曲調一致,不同環節歌詞會有所變化,歌曲曲調簡單,一般為二句類。節選譜例如下圖1:

圖1

由譜例可看出,曲子為規整的4/4拍,由3、5、6三音列構成,歌曲以二度、四度音程級進、跳進關系為主,樂曲的呈波浪型走向。整個哭嫁環節的唱腔運用的是斷字斷句的漢族民歌潤腔特點來演唱,所謂斷字斷句是指:“在漢族民歌演唱中,常常會根據歌曲的情感需要,出現明顯的停頓、中斷。斷字斷腔也是突出和強調重點字腔的手法之一,運用中要注意字斷情不斷,斷腔處要有內心活動的依托和支撐。”在哭嫁歌中,因為新娘唱的過程中,情緒十分激動,哭腔明顯,所以演唱的時候,氣息不能很連貫,久而久之,就會形成一種說唱相結合的斷字斷句的演唱方法和運腔方式,體現出哭嫁歌氣斷聲不斷的演唱特點。

二、哭嫁歌中蘊含的文化內涵

梅里亞姆的音樂人類學一書里提到:“歌詞可以作為一種行為手段用于解決困擾一個社群的種種問題。由于歌詞所賦予的表達自由,歌詞顯然為研究人們的心理過程提供了一種極好的手段而正是這些構成了文化。”哭嫁歌的曲調簡單,但歌詞卻豐富,蘊含著很多女性在婚嫁過程中的內心活動以及封建時期的思想觀念,以下將從哭嫁歌的歌詞的分析中,窺探出大方縣哭嫁歌中所蘊含的文化內涵。

(一)哭嫁歌中女性對封建制度反抗的體現

人類的文化是在自身與其生存環境之間的互動關系中,通過生計方式的選擇與適應而逐漸形成的。大方縣過去地處偏遠山區,當地的文化深受封建制度的影響。在當地的婚俗里,過去還存在著父母包辦婚姻,新娘只能在新婚當天才能知道自己嫁的是什么樣的人的情況。在這種婚姻極度不自由的情況下,對于婚姻,新娘自然是不期待的。就好比恩格斯在《馬克思恩格斯》里對這種封建制度下婚姻的描述一樣:“在整個古代,婚姻的締結都是父母包辦,當事人則安心順從,古代所僅有的那一點夫婦之愛,并不是主觀愛好,而是客觀義務,不是婚姻的基礎,而是婚姻的附加物。”由于婦女在婚姻中沒有自主權和選擇權,所以只能將心里的不滿表通過歌聲傳遞出來。“歌詞可以作為一種行為手段用于解決困擾一個社群的種種問題。形式可以是奚落和羞辱,或者是獲準的法律,同時,歌詞顯然還為參與者提供了一種心里釋放。”在哭嫁歌中,新娘對封建婚俗的反抗,體現在罵媒婆環節,中國的婚姻締結,一般都要通過媒人來牽線搭橋,方能成就一段姻緣,但媒人只管說媒,不管新娘新郎是否鐘情于彼此,所以,在新娘眼中,媒人就是唯利是圖的小人,是導致自己婚姻不幸福的始作俑者,故在許多包辦婚姻中,媒人就成了新娘的出氣筒,新娘通過哭嫁歌的演唱可以正大光明的罵媒人,如:“灶背后放碗貓貓飯,騙得你團團轉,他家大門上掛塊肉,你舔進又舔出。”這是在媒人帶領接親的人來時,新娘在房間里唱的歌詞,歌中將媒人比喻為男方家的貓狗,一臉諂媚的討好男方家,其實可以看出,新娘在罵媒人的同時,實際上也是在罵封建制度,是對封建社會的不滿和反抗。媒人只是一個表面宣泄的出口,由此也可看出婦女通過哭嫁歌來反抗封建制度的態度。

(二)孝道的濡化體現

中國自古以來,就格外重視孝道,孝是中國傳統社會和文化建立的基礎,是中國文化的核心價值觀和首要道德。這一點,在哭嫁歌里也有體現,當新娘在唱到:“一顆扣子我不扣,拿我爹媽丟在后,兩顆扣子我不扣,拿我爺爺奶奶丟在后,三顆扣子我不扣,拿我伯伯伯娘丟在后,四顆扣子我不扣,拿我娘娘叔叔丟在后”時可知,新娘出嫁之際,心里想的不是自己嫁到婆家后過得怎么樣,也沒有幻想自己的今后的婚姻生活,而是心系家里的父母、長輩、親戚等等,她覺得由于自己的出嫁將家里的父母親人丟在身后,以后不能親力親為的照顧家里人,這是極為不孝的。而這種孝道觀念的形成,無疑是長期家庭以及身處的文化環境熏陶下的結果,由此可見,中國傳統文化中的孝道在新娘心里更生地固,這體現了文化濡化現象。

三、社會進程中哭嫁歌的變遷

哭嫁歌是封建社會婚姻下的產物,是女性對封建制度與不自由婚姻的反抗,是她們情緒的發泄口。但是,隨著社會的進步與發展,如今婦女的地位逐漸提升,女性開始具有敢于打破陳舊思想的意識與勇氣,并在婚姻中爭取更多的自主權與地位平等,所以,當女性在婚姻中擁有了自主權與選擇權時,哭嫁歌便失去了它的功能。在大方縣,如今只有年過花甲的老人還依稀能演唱部分哭嫁歌;中年一輩的女性對哭嫁歌曲僅存的一點印象則來源于小時候參加過的一些哭嫁場景;而年輕一輩的女性,則完全不知道有哭嫁歌的存在。這反映出在如今開明的社會環境下,女性有了追求婚姻自由的權力,能根據自己的意愿選擇自己的婚姻,哭嫁歌作為封建時期女性悲劇的代表歌種,當它與這個時代開始不能相互兼容時,它便失去了存在的意義,走向衰亡是必然的。

四、結語

哭嫁歌作為舊時代封建思想下女性對于婚姻不自由反抗的社會產物,它就像一面鏡子,反映了封建制度下的婚姻狀態,體現了女子身處于封建社會時期的無奈。作為一種舊思想的載體,隨著社會的發展,它走向落寞,甚至是消亡,是必然的趨勢;但作為音樂來說,它具有時代的鮮明特質,是具有一定研究價值的。

注釋:

①鮑宗豪.婚俗與中國傳統文化[M].桂林:廣西師范大學出版社,2006:1.

②貴州省大方縣地方志編撰委員會編.大方縣志[M].北京:方志出版社,1996:1.

③許講真.漢族民歌潤腔概論[M].人民音樂出版社 ,2009:181.

④艾倫·帕·梅里亞姆.音樂人類學[M].人民音樂出版社 ,2010:208.

⑤蔣立松.文化人類學概論[M].西南師范大學出版社 ,2008:31.

⑥馬克思恩格斯全集[M].人民出版社 ,1965(21):90.

⑦艾倫·帕·梅里亞姆.音樂人類學[M].人民音樂出版社 ,2010:208.