管理會計視閾下財務工作者轉型的策略分析

【摘要】? 在社會轉型的大背景下,管理會計成為財務管理改革落地的必然路徑。財務工作者作為財務工作轉型發展的主體,在機遇與挑戰面前,必須加緊向管理會計新型財務人才轉型蛻變,包括推進基于信息化背景下的多元化綜合性財務隊伍建設、引入SECI模型構建管理會計人才培養機制、探索管理會計人才激勵機制、營造良好的發展環境等方面。

【關鍵詞】? ?財務轉型;財務工作者;管理會計;SECI模型

【中圖分類號】? F23? 【文獻標識碼】? A? 【文章編號】? 1002-5812(2019)08-0079-03

一、管理會計視閾下財務工作者轉型的內涵

近年來,政府不斷加大對管理會計人才的培養力度,黨的十九大報告做出了實施人才戰略重大決策的部署。財政部制定的《會計改革與發展“十三五”規劃綱要》明確提出:在“十三五”期間加大培養發展中高級人才力度,完善會計人才結構。財政部印發的《全面推進管理會計體系建設的指導意見》《管理會計基本指引》,擬在企業、行政機關、事業單位等非營利組織全面部署推進管理會計的應用,建立“以理論體系、指引體系、人才隊伍建設、信息化建設為主體,同時推動管理服務市場發展的‘4+1有機發展模式”,確定了財務轉型發展的目標。

管理會計是一種適應時代發展的管理方式,財務會計應向管理會計轉型[1]。財務轉型發展建設的主體是財務工作者,培育能夠運用戰略管理、預算管理、成本管理、營運管理、投融資管理、績效管理、風險管理等管理會計工具的新型財務工作者是財務轉型升級建設中不可或缺的“新引擎”。當前,財務工作者面臨著前所未有的自我轉型的機遇與挑戰:一方面,以深刻領會習近平總書記系列重要講話精神,以全面推進管理會計人才建設為依托,各級黨委政府和高職院校都在為財務工作者職能轉變升級搭建舞臺,有益于培育和造就管理會計新型財務人才的良好氛圍正在激勵著財務工作者主動應對,積極投入到自我轉型建設中來。另一方面,以“物聯網”“智能財務”為標志的第四次工業革命正迎面而來,科技革命對人才提出了新的要求;以“財務云”“共享中心”為核心的財務新媒體的應用日益廣泛,大數據數字化經濟時代正在改變著人們學習與處理問題的方式;高職院校內涵式和外延式發展變革加速推進財務管理工作的方式調整,考量著財務職能的轉變;國庫集中支付、部門預算、會計核算和決算制度等財政預算管理改革對財務工作者提出了更高要求;等等。

當今世界已逐步進入經濟的轉型調整期,在時代變遷、社會轉型的時局下,財務工作者應由傳統的財務會計靜態模式向管理會計動態模式轉變,凸顯多元化綜合性財務職能,以管理會計為代表的新業態逐漸成為高職院校的戰略選擇,財務工作者面臨著轉型挑戰。

二、高職院校財務工作者面臨轉型的現狀與成因分析

我國高職院校沿用傳統管理體制較多,財務工作者還不能完全適應轉型升級的新要求,整體素質不高,生存空間較小;高學歷、高職稱人才占比偏低,缺乏高端管理會計人才,甚至需要從國外引進。形成這一現狀的主要原因有:

(一)政府層面缺乏對財務工作者的發展政策及專項資金投入保障,培養機制缺失。高職院校作為高等教育的主力軍,政府對其投入了很大的財力物力,然而財務工作者作為“內在軟件建設”卻往往被忽視。國家教育部門頒布的關于教師培訓的文件中,“教師系列”專職教師可以申報國內骨干教師培養培訓、海外學者訪問交流進修項目等,而針對行政部門專業骨干培養培訓的規定少之又少,專門對口財會專業技術人員的培訓更是屈指可數。可見,政府層面的政策扶持不到位,財會專業技術人員培養經費不富足。即便組織財務工作者參訓,往往局限于名額有限的若干業務骨干,大部分財務工作者未能得到全面系統的培訓。據調研發現,個別財務工作者自參加工作以來從未參加過由第三方組織的財會專業業務培訓,其了解業務知識、更新學習體系基本都是通過自學的方式。大部分財務工作者除了參與會計職稱繼續教育培訓外,很少參加由單位或者第三方單位組織的財會專業知識培訓。

(二)高職院校財務工作者未受到足夠的重視,隊伍弱化,缺乏創新活力。高職院校的主要任務是培養社會所需要的應用型人才,專任教師在高職院校的發展中占有重要地位,財務工作者作為“教輔人員”服務于教學、教師、學生,導致其在工作中常常感到“底氣不足”。另外,高職院校在公開招聘財務工作者時,對其學歷要求門檻較低,一般是本科學歷,有的甚至是大專學歷,近年來才逐漸開始要求碩士及以上學歷。據不完全統計,廣東省內高職院校行政部門的財務工作者中幾乎沒有博士。近年來,由于學術經費不足和學術人才就業市場的不確定性,相當一部分博士畢業生在學術圈外謀職,產生了博士教育與學術職業之間的“解耦”現象[2]。在這樣的環境下,高學歷、高職稱、高水平的人才更趨向于選擇加入理論教學“教師系列”,不愿意加入到“教輔人員”隊伍中來。

財務工作者作為專業技術人員,為高職院校的科學管理添磚加瓦,但長期以來,由于受傳統觀念的誤導,很多人認為事業單位的財會工作較為簡單,甚至有些人錯誤地認為財會工作沒有技術含量,任何人都可以勝任,導致財務工作者的專業發展沒有得到應有的重視,缺乏創新活力。此外,財務部門成為某些高校安排“家屬人員”的分流去向,各高職院校財務工作由非財務專業人員兼任的情況時有發生,家屬人員“被配合”和不合理兼崗的情況在一定程度上削弱了高職院校財務工作的專業水平,高素質財務工作者短缺,財會隊伍弱化。

(三)財務工作者的待遇與責任不對等,激勵機制不完善。一方面,同為高職院校的“教輔人員”如輔導員等,其崗位更有吸引力,因為這些崗位具有一定的獎勵措施:如優秀輔導員評比有一定數量的獎金作為鼓勵。然而對于財務工作者專門發放的財務補貼沒有明確的說法,財務工作者的獎勵機制不完善。另一方面,《會計法》對財務工作者的違法行為作出了相關規定:“如若會計人員重大違反法律、法規,情節嚴重的不僅是警告、罰款、吊銷會計人員從業資格,而且要追究其刑事責任”。這種“待遇”與“責任”的不對等不利于調動財務工作者的工作積極性,也是導致高職院校高學歷、高職稱的財會人才短缺的部分原因,當然,其中也不乏原有財務工作者經過繼續教育提升職稱、學歷后不愿再回到財務部門工作的個例現象。

(四)高職院校財務工作的重心正在發生轉變,管理會計實務引導與規劃缺失。“財務云”“財務共享”“財務機器人”等新媒體依托于信息化技術平臺,推動了傳統財務流程和管理模式的變革和創新。信息化帶來了極大的便利和快捷,釋放了財務工作者的會計核算工作,財務工作的重心逐漸由核算轉變為管理,財務工作者面臨著轉型。然而,長期以來,高職院校沿用核算型財務管理機制,對管理會計實務引導往往流于形式,得不到充分的重視和貫徹,導致全面實施管理會計遠遠滯后于高職院校財務變革的現代化進程。王賽(2018)在研究財務會計人員發展現狀時指出“由于理論知識陳舊、會計核算工具落后導致無法充分應用互聯網來實現網絡化管理和移動辦公”的嚴峻情況[3]。當前,如何憑借信息化技術,用管理會計理論武裝頭腦,盡快實現核算會計向管理會計轉型,是時代對高職院校財務工作者提出的新挑戰。

三、培養和造就管理會計新型財務工作者的路徑創新

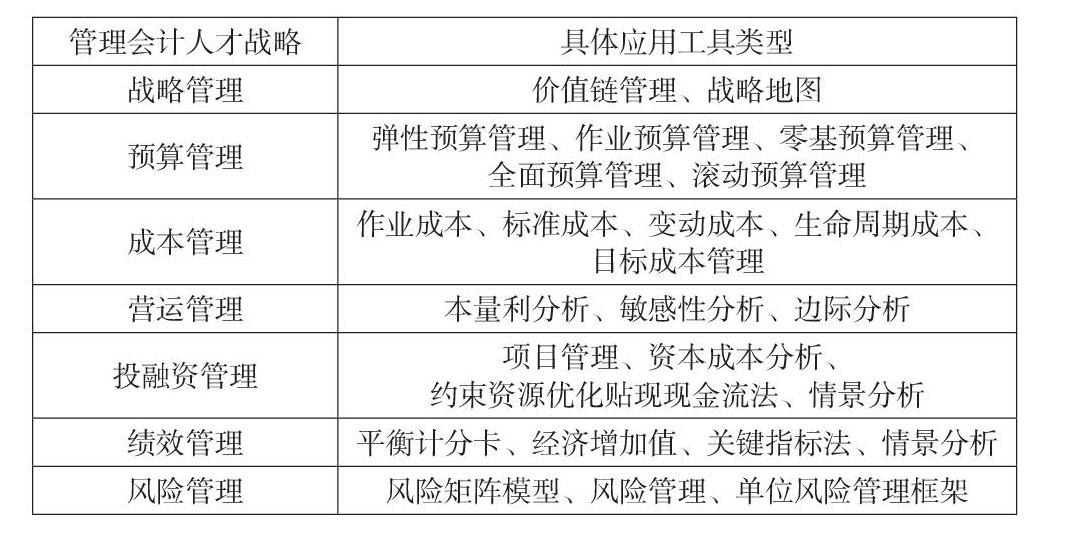

(一)適應轉型需要,推進實施管理會計人才戰略。在以信息化技術為核心的財務共享、財務智能時代,管理會計是財務工作者未來的發展趨勢。機器作為輔助的服務手段,使財務工作者可以從繁雜、重復的業務中解放出來,從事具有高附加值的工作[4]。為了順利實現轉型升級的目標,高職院校應把實施管理會計人才戰略提上日程,推進多元化綜合性財務隊伍建設。一是大力推動財務負責人專業化、國際化,發揮管理會計的實務引導作用,運用價值鏈管理、戰略地圖、標準成本法、全面預算管理、本量利分析等管理會計專業知識,對提高高職院校的經濟效益提供信息支持。二是培養一支核算業務強、熟悉財務軟技能、具有風險管控意識和服務意識、以主動學習型為導向的多元復合型職能部門財務工作者隊伍。以BSC、EVA、ABC、風險管理為代表的管理會計工具逐漸成為提高高職院校競爭力的戰略選擇,形成了適應轉型需要的新格局。管理會計人才戰略管理體系與工具類型內容見下表。

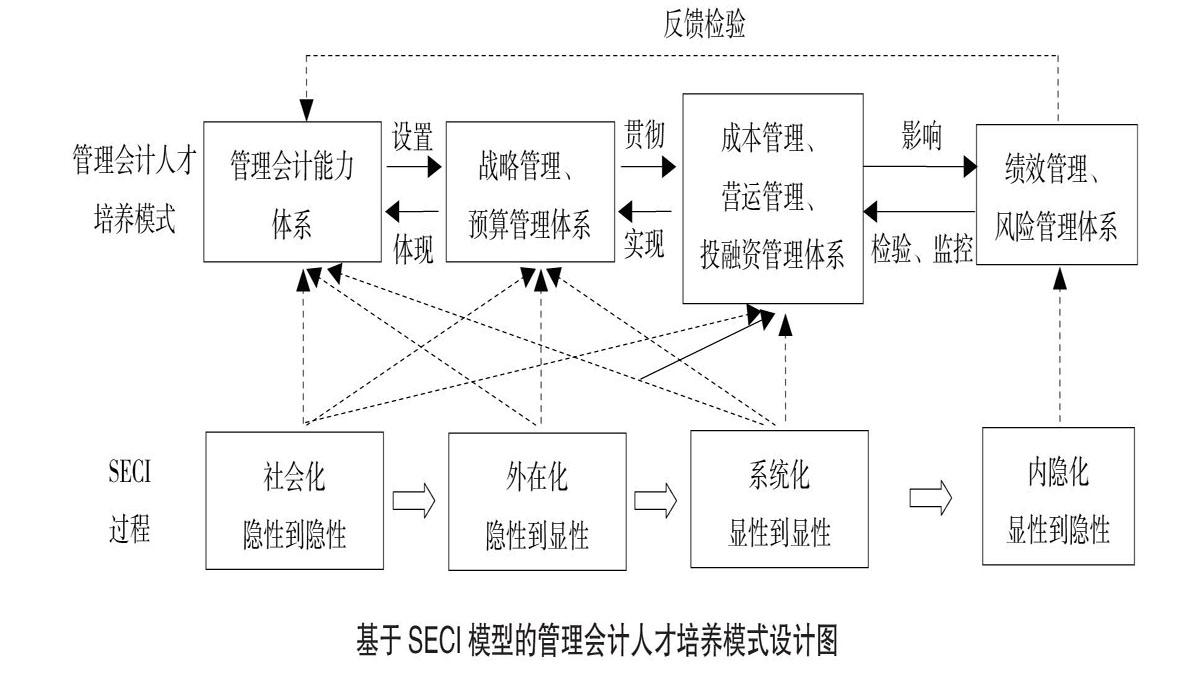

(二)引入SECI模型,完善管理會計人才培養機制。野中郁次郎和竹內弘高提出的SECI模型,把知識轉化和創造劃分為社會化(socialization)、外在化(externalization)、融合化(combination)和內隱化(internalization)四個螺旋上升過程[5]。SECI模型是顯性知識和隱性知識相互轉化和創造的模式。管理會計人才的培養過程是知識轉化、整合的過程,是財務工作者對管理會計知識體系的不斷強化,是通過個人、群體、組織等不同的層次將顯性知識和隱性知識逐漸擴散而促成“知識”的螺旋上升,在管理會計人才培養過程中交織著SECI模型的過程,具體關系見下頁圖。

首先,在確定管理會計能力體系之后,對戰略管理、預算管理進行設置,戰略管理和預算管理體現了管理會計能力體系的需求。其次,在戰略管理、預算管理設置中考慮知識轉化過程中不同階段管理會計人才應具備的能力,通過傳授顯性知識以及沉淀隱性知識,培養管理會計人才的社會化能力;同時通過開展專題培訓會、學術研討會、業務知識競賽等“請進來”形式的活動,鼓勵出國進修、交流訪學、參與高層次的培訓會議等“送出去”的培訓方式,以及建立高級會計人才導師培養制度,通過加強專業化團隊建設并融會貫通,最終內化為管理會計人才自己的知識與能力。再次,戰略管理和預算管理設置完成后,對不同階段和內容的戰略管理和預算管理應選擇合適的成本管理、營運管理、投融資管理應用工具。最后,對實施管理會計人才培養模式之后的績效管理和風險管理進行檢驗和監控,通過平衡計分卡、經濟增加值、關鍵指標法、情景分析、風險矩陣模型、單位風險管理框架等管理工具建立績效評價機制和動態監控機制,根據高職院校財務工作設計的管理會計能力體系要求進行反饋檢驗。

(三)探索管理會計人才激勵機制,營造良好的發展環境。探索管理會計人才激勵機制,合理解決財務工作者隊伍缺乏活力和創新的問題。第一,政府層面可以撥付一定的專項資金,考慮籌建高校財會培訓基地,凝聚高校或培訓機構的力量,形成合力辦培訓,特別是要重視信息化技術的培訓工作,實現財務工作數字化,推動管理會計人才的知識更新和能力轉型。第二,要體現物質鼓勵和精神鼓勵的人文關懷,針對財務工作的性質,制定發放財會專員獎金補貼政策以及完善評優以資鼓勵政策,從而消除財務工作者待遇與責任不對等的心理落差,促使其積極主動地探索自身的專業化發展。第三,貫徹執行《會計法》《行政事業單位內部控制規范》等有關規定要求,原則上按照教職員工3%—5%的比例配齊配足財務工作者,以解放財務工作者工作繁重的枷鎖,使其有更多的精力不斷提升自己、發展自我,包括主動撰寫論文、主動承擔科研課題、提升學歷和晉級職稱等,著力培養財務工作者管理會計研究與應用能力。第四,構建管理會計高層次人才、高技能人才工資制和項目工資制等多種分配機制,并嘗試推行事業單位獎勵性績效工資系數。第五,科學布局人才規劃,進一步規范科學設崗、擇優聘用、評價標準國際化等重點環節。S

【主要參考文獻】

[1] 張孟軍.新形勢下財務會計向管理會計轉型的問題淺析[J].中國商論,2018,(24).

[2] Altbach P G,Reisberg L & Rumbley L E.Trends in Global Higer Education:Tracking an Academic Revolution.The UNESCO 2009 World Conference on Higher Education[M].Paris:UNESCO,2009.

[3] 王賽.財務會計人員現狀與轉型路徑研究[J].中國商論,2018,(16).

[4] 齊殿偉.人工智能背景下會計人才培養模式的轉型與重構——以長春理工大學為例[J].商業會計,2018,(16).

[5] Nonaka I,Takeuchi H.The Knowledgecreating Company:How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation [M].England:Oxford University Press,1995.

[6] 白露珍,邱玉蓮.應用型人才培養模式下管理會計教學改革探討[J].商業會計,2019,(02).

[7] 朱東星.產教研協同育人模式培養管理會計人才的對策研究[J].商業會計,2018,(01).

【作者簡介】

郭敏,女,揭陽職業技術學院財務處,經濟師、管理會計師;主要從事財務管理及會計教學和研究工作。