門靜脈右支前間隙行磁共振改良測量對肝纖維化和肝硬化的診斷效果

劉旭

肝纖維化為病理生理過程,主要指肝內結締組織異常增生,肝纖維化長期持續未得到治療極易發生肝硬化,嚴重影響患者的預后[1-2]。目前超聲瞬時彈性成像技術(transientelastography,TE)、磁共振彈性成像技術、灌注成像在診斷早期肝纖維化中應用廣泛[3]。胡菊林等部分國內學者從肝臟形態學改變的角度研究,發現間隙變化與肝纖維化程度存在正相關關系,但在臨床實踐中發現軸位上所測量的間隙數據存在一定的偏差,本次研究旨在探究門靜脈右支前間隙行磁共振改良測量對肝纖維化和肝硬化的診斷效果,為臨床診斷肝纖維化和肝硬化提供相應的經驗。

資料與方法

一、研究對象

選取2016年12月至2018年1月期間在我院接受治療的病理肝穿刺活檢且行MRI檢查的患者106例,年齡分布為12~72歲,平均年齡為(38.58±5.37)歲,106例患者中,92例患者為乙型肝炎患者。按照中華醫學會肝病學分會,中華醫學會感染病學分會2015年制定的慢性乙型肝炎防治指南[4]將患者分期:25例患者為S0期,25例患者為S1期,16例患者為S2期,15例患者為S3期,13例患者為S4期,12例患者為肝硬化。將S0期患者作為對照組,S1期-S4期的患者作為實驗組,12例肝硬化患者為肝硬化組。對照組:共25例,其中男18例,女7例,年齡分布為13~71歲,平均年齡為(38.85±5.57)歲;實驗組:共69例,其中男42例,女27例,年齡分布為12~71歲,平均年齡為(39.54±5.51)歲。納入標準:①患者在我院接受治療的病理肝穿刺活檢且行MRI檢查;②患者自愿參加本次調查研究,并簽署同意書。③未合并嚴重的肝癌疾病。排除標準:①患者門靜脈右支正常變異;②腎功能不全或具有腦科類疾病的患者;③患者曾有上腹部手術史;④MRI檢查與病理穿刺時間間隔大于3個月的患者。本實驗經我院倫理委員會批準通過兩組患者在年齡、性別等數據比較P>0.05,具有可比性。

二、方法

(一)病理分期 受試者均進行常規病理穿刺檢查,確定病理分期,由兩名病理科副主任醫師采用雙盲分期進行鑒別,若出現意見不一的狀況再進行統一協商,共同得出分期結論。

(二)MRI檢查 MRI掃描采用西門子WAGNETOM AVanto.1.5T,對比劑采用Gd-DTPA,以2 mL/s的流率注射0.1 mmol/kg。

注射對比劑后分別于15~17 s、45 s、70 s、3~4 min行動脈期、門靜脈期、肝靜脈期和延遲期掃描,所獲取的圖像采用GEADW4.4圖像工作站進行處理,。由兩位副主任及以上級別的高年資醫師對圖像進行垂直于門靜脈右支的斜矢狀位重建,并測量門靜脈右支與肝左內葉間隙,取兩位醫師測量的均值。

三、統計學分析

采用SPSS.19.0統計學軟件進行數據分析。計量數據用均數表示,采用t檢驗或F檢驗,計數資料采用例數或百分比表示,采用卡方檢驗,采用Spearman等級分析門靜脈右支前間隙與肝纖維化病理分級的相關性,并采用ROC曲線分析門靜脈右支前間隙行磁共振改良測量對肝纖維化和肝硬化的診斷效能,P<0.05為差異有統計學意義。

結 果

一、三組患者門靜脈右支前間隙的比較結果表明,對照組門靜脈右支前間隙為6.98±1.34,實驗組S1期患者門靜脈右支前間隙為8.16±1.65,S2期患者門靜脈右支前間隙為7.15±1.47,S3期患者門靜脈右支前間隙為10.84±1.55,S4期患者門靜脈右支前間隙為11.85±1.18,肝硬化組患者門靜脈右支前間隙為13.68±1.27。隨著肝纖維化程度逐漸增加門靜脈右支前間隙逐漸加寬,數據差異具有統計學意義(P<0.05);S≥3期增寬較S1、S2期更加顯著,數據差異具有統計學意義(P<0.05)。見圖1A、圖1B、圖1C。

二、采用Spearman等級分析門靜脈右支前間隙與肝纖維化病理分級的相關性 采用Spearman等級分析門靜脈右支前間隙與肝纖維化病理分級的相關性,結果顯示:門靜脈右支前間隙與肝纖維化病理分級成正相關(r=0.736,P<00.05)。

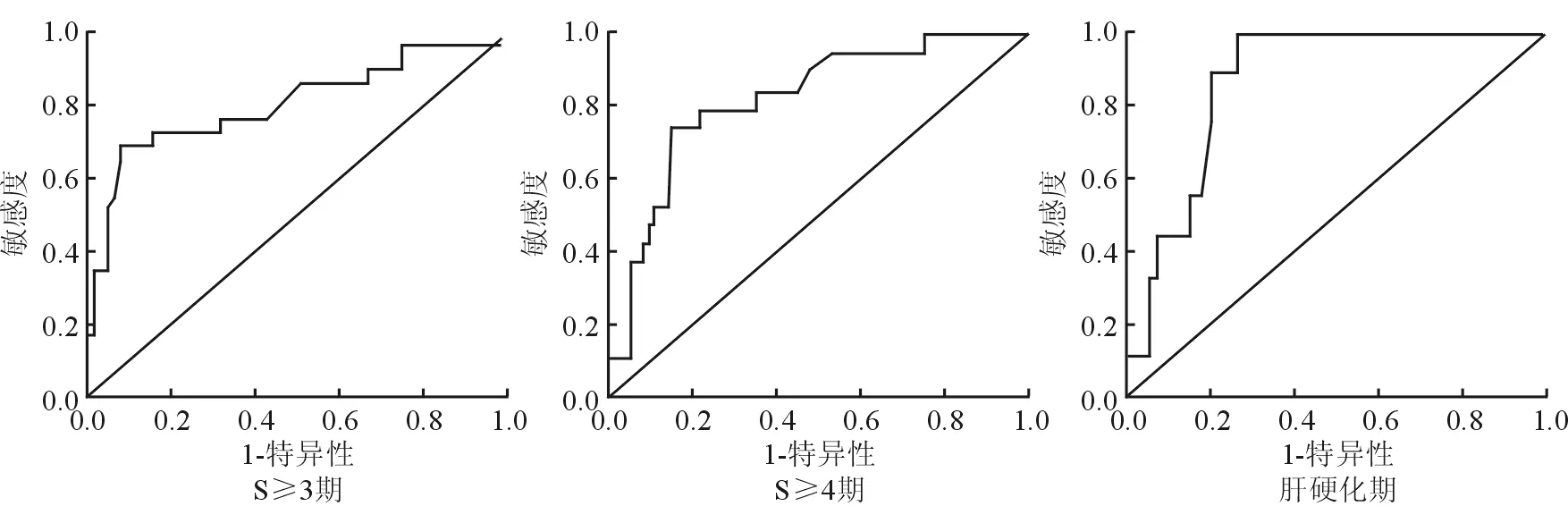

三、ROC曲線分析門靜脈右支前間隙行磁共振改良測量對肝纖維化和肝硬化的診斷效能ROC曲線分析顯示:診斷肝纖維化S≥1期、S≥2期的敏感性較低;當門靜脈右支前間隙診斷寬度為0.8 cm時,診斷肝纖維化S≥3期效能較高,敏感性為75.8%,特異性為66.7;當門靜脈右支前間隙診斷寬度為0.9 cm時,診斷肝纖維化S≥4期效能較高;當門靜脈右支前間隙診斷寬度為1.0 cm時,診斷肝硬化效能較高S≥4 期。門靜脈右支前間隙S≥3、S≥4 期及肝硬化期的ROC曲線下面積分別為0.805、0.822、0.852,見圖2。

圖1A常規掃描門靜脈右支與軸位存在一定角度關系(軸位)圖1B常規掃描門靜脈右支與軸位存在一定角度關系(冠狀位)圖1C斜矢狀位重建能夠準確測量門靜脈右支與肝左內葉寬度

圖2 門靜脈右支前間隙S≥3、S≥4期及肝硬化期的ROC曲線

討 論

近年來,隨著慢性肝炎患者的逐漸增多,逐漸引起了醫學界的廣泛關注[5]。肝纖維化是一個重要治療依據,評價抗病毒治療的適應證,是反應疾病嚴重程度的重要指標[6]。本次實驗探究門靜脈右支前間隙行磁共振改良測量對肝纖維化和肝硬化的診斷效果,旨在為臨床診斷肝纖維化和肝硬化提供相應的經驗及建議。

在本次實驗中,隨著肝纖維化程度逐漸增加門靜脈右支前間隙逐漸加寬,數據差異具有統計學意義(P<0.05);S≥3期增寬較S1、S2期更加顯著,數據差異具有統計學意義(P<0.05),門靜脈右支前間隙與肝纖維化病理分級成正相關,門靜脈右支前間隙能夠在一定程度上反應肝纖維化病理分級,鑒別疾病的嚴重程度。原因可能是早期纖維化程度低、炎癥反應大,故肝右葉表現為先增大后萎縮,但肝左葉纖維化過程以萎縮為主,供血較少,將會出現代償性增大,這提示我們臨床中通過MRI影像學能夠測量出門靜脈右支與肝左內葉間隙變化[7-8]。

門靜脈右支前間隙診斷寬度為0.8 cm時,診斷肝纖維化S≥3期效能較高,門靜脈右支前間隙診斷寬度為0.9 cm時,診斷肝纖維化S≥4期效能較高;門靜脈右支前間隙診斷寬度為1.0 cm時,診斷肝硬化效能較高于S≥4期。這提示我們通過CT軸位增強圖像測量,當門靜脈右支前間隙診斷寬度≥1.0 cm時對肝纖維化S≥4期有較好的診斷效能,但CT軸位增強圖像測量數據不準確,而MRI具有較高的軟組織分辨率,斜矢狀位重建能夠直觀且準確的測量出門靜脈右支與肝左內葉之間間距,提高了間隙測量的精確度,能夠更加準確、直觀的反應出患者的肝纖維化及肝硬化的程度[9]。

綜上所述,門靜脈右支前間隙與肝纖維化和肝硬化病理分級呈正相關關系,門靜脈右支前間隙行磁共振改良測量能夠較為準確的診斷S3、S4肝纖維化及肝硬化程度,診斷價值顯著。