美國CTE產教融合質量觀構建的經驗與啟示

——基于ACTE報告《定義高質量商業和社區伙伴關系》的解讀

□張棟科 馮 瑞 吳婷婷

關鍵字:雙高計劃;產教融合;質量觀;CTE

產教融合、校企合作是職業教育的基本辦學模式,是辦好職業教育的關鍵所在。 2019 年1 月發布的《國家職業教育改革實施方案》正式提出“啟動實施中國特色高水平高等職業學校和專業建設計劃”(以下簡稱“雙高計劃”),4 月教育部發布的“雙高計劃”實施意見中明確提出應“創新高等職業教育與產業融合發展的運行模式、提升校企合作水平”,并出臺了《建設產教融合型企業實施辦法(試行)》,公布了24 家先期重點建設培育的產教融合型企業建議名單。 然而,在“雙高計劃”下產教融合實踐轟轟烈烈進行的同時,如何定義“高質量產教融合”卻鮮有提及,而樹立產教融合質量觀是對其實踐進行有效評估、決定建設成效的關鍵。與此同時,美國生涯與技術教育協會(The Association for Career and Technical Education,以下簡稱ACTE)于2019 年3月發布了《定義高質量商業和社區伙伴關系》(Defining Quality:Business and Community Partnerships)(以下簡稱《2019 伙伴關系定義》)報告,闡述了其具體指標和評測體系。 由此,通過梳理和分析美國生涯與技術教育“高質量商業和社區伙伴關系”的制定經驗,進而為我國產教融合質量觀構建提供一定的借鑒與參考。

一、CTE 高質量商業和社區伙伴關系的開發背景

在美國,對于生涯與技術教育(Career and Technical Education,以下簡稱CTE)項目的績效與問責一直備受重視,2006 年出臺的《帕金斯Ⅳ》法案就開始對生涯與技術教育項目的核心績效與問責指標進行初步界定,2012 年發布的《投資美國未來——生涯與技術教育改革藍圖》提出了“基于共同定義和明確績效指標表現的、以改善所有學生在CTE 項目的學術成績和增強就業技能為目的的有意義的問責”[1]。隨后各州和聯邦政府也分別出臺了相關CTE 項目的評測標準,但是現有標準尚未完全統一,且對高質量CTE 項目的關鍵要素意見也不統一,因此,確定一個高質量CTE 項目框架,成為美國職業教育績效與問責治理取向的關鍵。正是在這樣的背景下,2015 年開始,ACTE 發布了《定義高質量生涯與技術教育》(Defining High-quality CTE)系列報告。

2015 年7 月,ACTE 發布了 《定義高質量生涯與技術教育:關于CTE 質量的當代觀點》(Defining High -quality CTE: Contemporary Perspectives on CTE Quality)報告。 該報告試圖基于研究的角度整合現有關于高質量CTE 項目的各方觀點,進而構建高質量CTE 的研究框架。 ACTE 通過與國家教育統計中心下屬的區域教育實驗中心合作,對21 個CTE 相關的框架進行了741 個內容片段的編碼分析, 對高質量CTE 要素的確認以及評估因素的界定進行了綜合性研究,探討了高質量CTE 的具體評估標準[2]。 在上述研究基礎上,ACTE 歷經四年的醞釀和前后五輪的修改,最終于2018 年10 月發布了《2018 高質量生涯與技術教育框架》(2018 ACTE Quality CTE Program of Study Framework)(以下簡稱《2018 質量框架》),包括“對接標準和整合的課程、連貫與銜接、學生評估、完備高效的項目管理人員、有效的教學策略、公平與準入、設施和設備、商業和社區伙伴關系、學生生涯發展、生涯與技術教育學生組織(CTSOs)、基于工作的學習、數據和項目改進等12 項分析指標[3],并給出相應的《2018 高質量生涯與技術教育框架: 自我評估工具》(2018 ACTE Quality CTE Program of Study Framework:Self-Evaluation Instrument)(以下簡稱《2018 自我評估工具》),建構了針對上述12 項分析指標的0-3 的四級評估體系[4]。

而長期以來,商業和社區伙伴關系一直是CTE項目質量的基礎,聯邦、州和地方的政策,以及涉及CTE 質量的標準和框架,都認識到伙伴關系是提供高質量CTE 不可或缺的,因此,ACTE 將商業和社區伙伴關系確定為高質量CTE 的12 個要素之一。但高質量伙伴關系是什么樣?哪些組織可以成為有效的合作伙伴?如何構建高質量的合作伙伴關系才能更好地支持CTE 項目?為此,ACTE 在2018 年10 月發布《2018 質量框架》)的基礎上,又于2019年3 月發布了《2019 伙伴關系定義》。《2019 伙伴關系定義》 詳細闡述了高質量CTE 項目框架標準所涉及合作伙伴的招募和結構,描述了合作伙伴如何幫助確保項目符合勞動力和社區需求的具體措施,并提出了評估項目時針對質量標準所應考慮的證據類型。

二、CTE 高質量商業和社區伙伴關系的具體標準

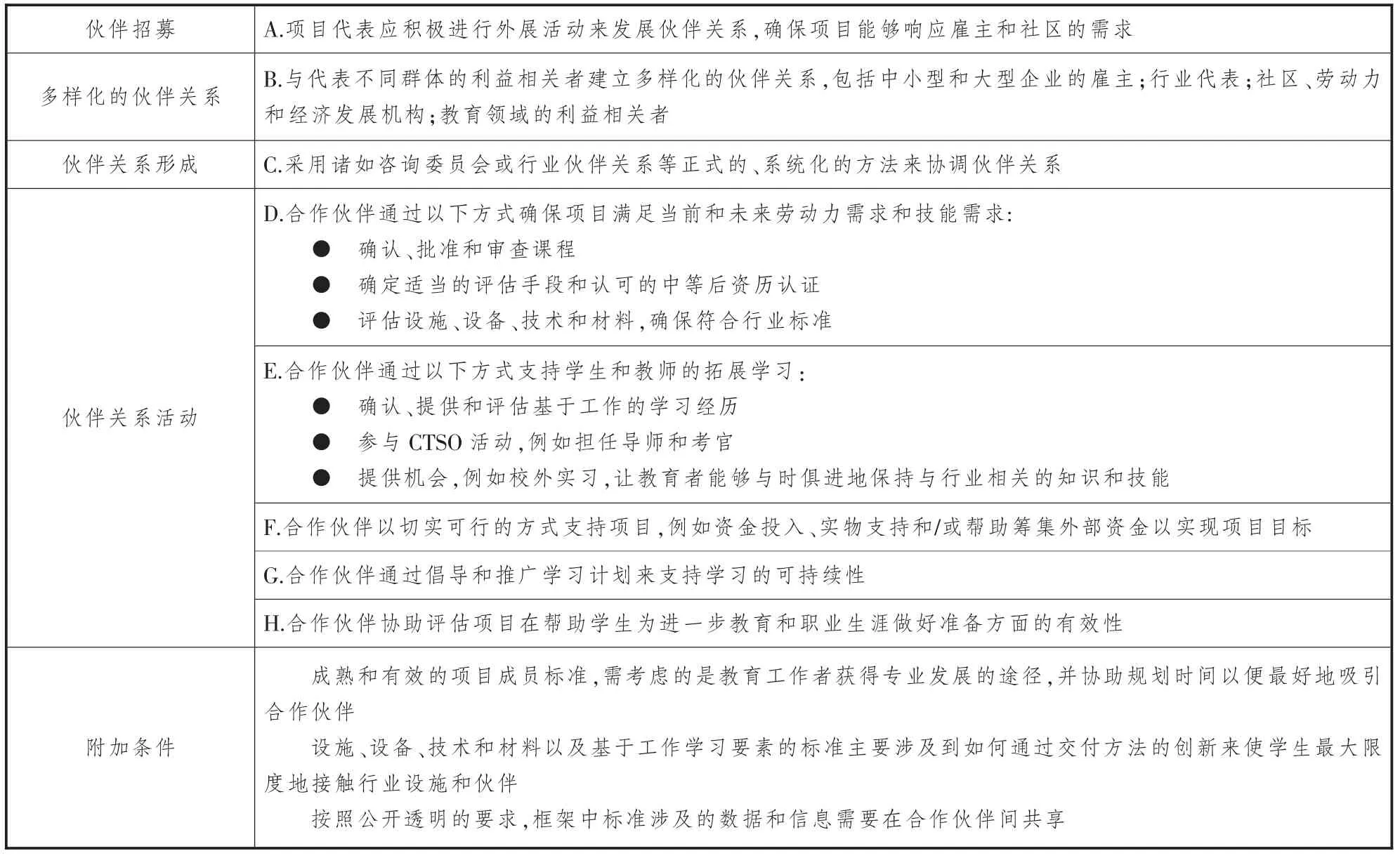

ACTE 在分析與CTE 相關的國家和國家級標準、框架和質量文件時,清楚地認識到伙伴關系在CTE 項目中的核心作用,其在審查的所有國家框架中的出現頻率是最高的。基于這一證據和其他關于商業和社區伙伴關系對CTE 項目價值的研究,ACTE 將商業和社區伙伴關系定義為高質量CTE的12 個要素之一。 《2019 伙伴關系定義》認為,與雇主、行業團體、經濟和勞動力機構、社區組織和其他機構建立伙伴關系是CTE 項目質量和學生成功的基礎,可以確保項目與勞動力市場和社區需求保持一致,而高質量商業和社區伙伴關系標準包括伙伴招募、多樣化的伙伴關系、伙伴關系形成、伙伴關系活動和附加條件共計五部分內容(見表1)。

(一)伙伴招募

第一條標準主要介紹了伙伴參與困境、伙伴招募途徑與伙伴參與評估三部分內容。

明晰伙伴參與的困境,即雇主尤其是小企業以及其他潛在的合作伙伴,往往缺乏時間、能力或知識來接觸教育項目并學習如何進行互利合作。 由此,可以通過設定目標清單、捕捉相關信息、組織企業網絡進而實現從初次接觸到主動參與的轉變[6],或者交由專門利用社區資源資助教育項目的組織來完成伙伴招募工作。進而建構項目在企業和社區事務參與度的建議評估策略,包括潛在伙伴數量、最終成為伙伴的比例、參與商會與電梯演講、為利益相關者提供招募激勵策略等。

(二)多樣化的伙伴關系

第二條標準重申了多樣化伙伴關系的重要性,進而詳細描述了與項目相關的具體伙伴組成,以及項目績效評估時的注意事項。

2018 年發布的《加強21 世紀生涯與技術教育法案》(The Strengthening Career and Technical Education for the 21st Century Act)(又被稱為 《帕金斯V》法案)強調了廣泛合作伙伴的持續參與,這需要利益相關者就本地需求評估和具體應用進行持續的磋商[7]。 由此,標準認為,CTE 項目的利益相關者應具體包括學校、政府、雇主、家長與學生、特定人群代表等。 同時,標準建議,在項目執行時,有必要向學生展示各種各樣的成功案例,尤其是對年輕女性、有色人種學生和殘疾學生。在項目評估時,除了需要列舉合作伙伴的多樣性的統計信息外,還需要考慮列出過去和現在的合作伙伴、組織關系、特定目標和專業領域等信息。

(三)伙伴關系形成

第三條標準重申了咨詢理事會或委員會的重要性,同時探討了協調合作伙伴關系的區域組織,以及此項績效評估時的具體細節。

咨詢理事會或者委員會一直是CTE 項目和商業及社區合作伙伴之間的主要參與和協作模式,并根據地方實情和行業專業知識來支持學校或區域內的特定或者廣泛的CTE 項目,亦在許多國家和州的質量文件中發揮著重要作用。 同時,行業伙伴關系可以在某個產業集群內部通過多樣化的項目、采取更區域性的方法來滿足學生的需求和勞動力培養,例如一些CTE 項目所召集的CTE 倡議組織、基于工作的學習機會組織、與大型雇主的具體伙伴協議等。同時,標準建議,應通過明確的政策和程序確保伙伴關系中的每個成員都理解自身的角色、職責和共同的目標,包括諒解備忘錄或合作協議、規章制度、會議議程和紀要、角色和職責的描述、認可證書和活動協議等[8],進而作為評估項目的依據。

表1 高質量商業和社區伙伴關系[5]

(四)伙伴關系活動

第四條標準主要涉及合作伙伴在CTE 項目的課程教學與資歷認證、學生實習與教師進修、項目支持與可持續性、項目評估與改進等內容。

合作伙伴通過參與課程建設、資歷認證、設施設備與技術材料評估等環節,確保CTE 項目與勞動力市場需求保持一致,進而與伙伴關系建立的宗旨相匹配。 同時,基于工作的學習和活動能夠使教育工作者與行業需求保持一致。 由此,行業、社區、企業和學校等可以通過提供機會、競賽指導、資歷認定、學習服務提供等方面來促進學生技術技能和領導力的培養。 接下來,探討了項目支持與可持續性,包括來自行業、教育和社區的合作伙伴能夠為項目提供的有價值的支持方法以及項目宣傳和推廣,進而可以較大程度地減少時間和投入成本。 最后討論了合作伙伴在參與項目評估和改進活動中的重要性,包括考慮如何縮小準入和公平差距,這不僅有助于項目的改進,還可以讓合作伙伴看到投入的時間、精力和/或金錢的成效。

(五)附件條件

商業和社區伙伴關系要素中的上述八個標準直接關系到CTE 項目的伙伴關系體系和伙伴參與的活動。 然而,框架內還包括與伙伴關系標準的其他要素,包括項目管理人員的使命、學習材料的設計原則和項目伙伴間數據與信息的分享原則。

三、CTE 高質量商業和社區伙伴關系構建的經驗

ACTE 發布的《2019 伙伴關系定義》旨在明晰高質量商業和社區伙伴關系的具體標準,協助評估CTE 項目商業和社區伙伴關系的質量并確定需要改進的領域,以便更好地為學生實現職業生涯和繼續教育提供服務。其制定過程和具體內容表現為配套持續性的法律支持體系、形成多樣性的參與主體結構、完善多元化的主體參與機制、構建系統性的質量評價體系等四方面特點。

(一)配套持續性的法律支持體系

過去幾十年里,美國國家層面、州和地方的CTE領導人愈加重視與商業和社區建立更系統和多樣化的伙伴關系,并通過一系列政策的持續支持,使得商業和社區伙伴關系成為開發和實施高質量CTE項目的有效保證。

1994 年的《學校到工作機會法》規定,所有學生都可以在商業和教育伙伴關系的支持下,通過工作學習與學校學習相結合的方式學習[9]。2006 年的《帕金斯IV》法案引入了學習項目的概念,并指導廣泛的參與者參與CTE 項目的“開發、實施和評估”[10]。而2018 年發布的《帕金斯V》法案繼續推動建立更系統化的合作伙伴關系,特別是在商業和產業領域,將勞動力市場的一致性納入到項目的定義中,通過《勞動力創新與機會法案》(workforce Innovation and Opportunity Act)和《每個學生成功法案》(Every Student success Act)的實施,加強了與勞動力市場的協調,也促進了聯邦政府、州和地方間的跨部門合作[11]。

(二)形成多樣性的參與主體結構

美國CTE 長期以來一直注重與雇主建立伙伴關系,但并不代表其是唯一能夠參與CTE 項目的合作者,因此《帕金斯V》法案強調了廣泛合作伙伴的持續參與。 由此,《2019 伙伴關系定義》倡導CET的整體利益相關者來對本地需求與應用進行集體協商,包括學校、政府、雇主、家長與學生、特定人群代表等。

學校代表主要包括CTE 項目在中等和中等后教育機構的代表,包括教師、教輔、行政人員、職業指導和咨詢專業人員以及其他工作人員代表;政府代表指來自州或地方勞動力發展委員會的代表;雇主代表主要是指來自當地企業和行業的代表;家長和學生,指對CTE 項目感興趣或者正在參加;特定人群代表包括特殊人群的代表,為身處險境、無家可歸和失學青年提供服務的機構代表,代表來自印第安族群或其他少數族群組織的代表(視需求而定)。

(三)完善多元化的主體參與機制

《2019 伙伴關系定義》從合作伙伴招募途徑、伙伴關系形成機制、伙伴關系活動內容等方面建構了多元化主體參與機制及其評估策略。

在合作伙伴招募途徑方面,建議通過設定目標清單、捕捉相關信息、組織企業網絡等步驟,或者交由專門的組織來完成伙伴招募工作,并通過潛在伙伴數量、最終成為伙伴的比例、參與商會與電梯演講、為利益相關者提供招募激勵策略等來進行評估;在伙伴關系形成機制方面,建議通過咨詢理事會以及CTE 倡議組織、基于工作的學習機會組織、與大型雇主的具體伙伴協議等區域層面相結合的參與協作模式,并通過諒解備忘錄或合作協議、規章制度、會議議程和紀要、角色和職責的描述、認可證書和活動協議等政策和程序確保伙伴關系中的每個成員都理解他們的角色、職責和共同的目標;在伙伴關系活動內容方面, 包括課程教學與資歷認證、學生實習與教師進修、項目支持與可持續性、項目評估與改進等內容,對于特定學習項目,可以通過“對行業認證的課程,合作伙伴推薦的行業證書,審核設施、設備、技術和材料,合作伙伴捐助的設備,合作伙伴提供基于工作的學習機會,合作伙伴提供教師校外實習機會,指導和評判CTSO 競賽,合作伙伴組織的CTSO 服務學習活動,合作伙伴投入的時間與資金投入,合作伙伴的項目輿論宣傳與展示會,參加招聘會,參與社區組織的項目宣傳互動,參與項目評估的調查、走訪和焦點小組”等十三個方面來進行評估。

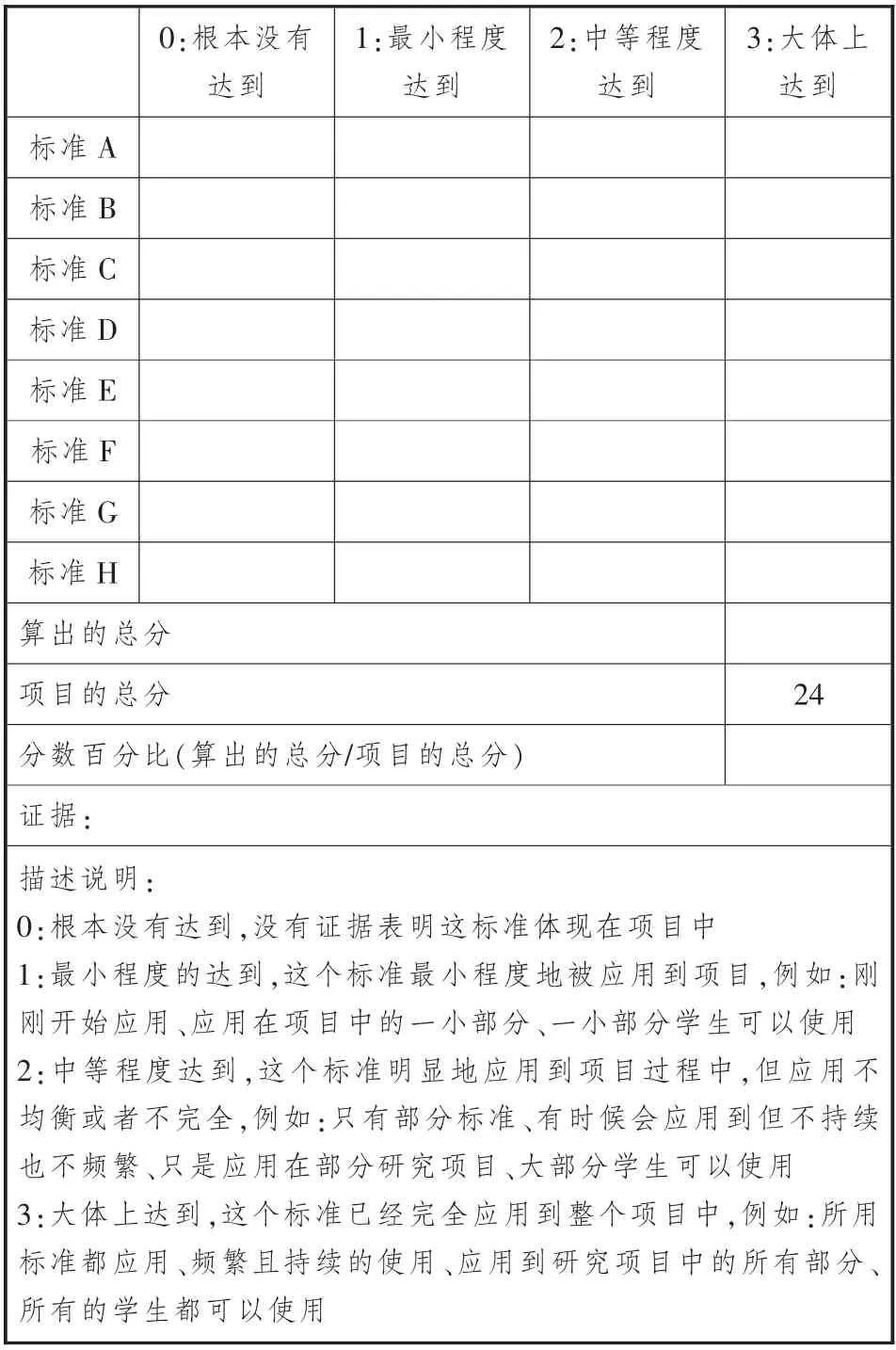

(四)構建系統性的質量評價體系

《2018 質量框架》認為可以根據一系列相關和基于實證的標準來進行項目評估和改進,由此,《2018 自我評估工具》列出了評估伙伴關系的四級指標體系(見表2)。 同時,《2019 伙伴關系定義》推薦了使用評估工具的四個步驟,進而構建了評估伙伴關系的系統的質量評價體系。

表2 商業和社會伙伴關系自評工具[12]

評估伙伴關系的推薦步驟為確認利益相關者、收集材料、討論和完成、處理標識為需要改進的元素等四個步驟。 在第一個環節,首先應盡可能全面地確定項目的利益相關者,并由所有的利益相關者來協作完成項目的自我評估;在第二個環節,廣泛地收集信息和數據,包括學生數據、課程和教學計劃、項目政策和進程,以及調查和焦點小組的反饋結果;在第三個環節,與利益相關者召開會議來討論和評估項目, 并指派一名項目代表填寫評價量規,另一名代表記錄從討論中收集到的建議;在第四個環節,通過評估量規以及與利益相關者討論中獲得的建議,來制定一個計劃以提升需要改進的項目領域。

四、我國職業教育產教融合質量觀構建的思考

近年來,我國出臺了一系列的涉及高職院校的產教融合政策,包括2017 年12 月發布的《國務院辦公廳關于深化產教融合的若干意見》(以下簡稱《意見》)、2018 年2 月印發的 《職業學校校企合作促進辦法》(以下簡稱《辦法1》)、2019 年3 月發布的《建設產教融合型企業實施辦法(試行)》(以下簡稱《辦法2》)、2019 年9 月印發的《國家產教融合建設試點實施方案》等(以下簡稱《方案》),進而從頂層設計、制度安排、實施措施等方面建構了職業教育產教融合行動體系。

《意見》提出了產教融合的目標,即教育和產業統籌融合、良性互動的發展格局總體形成,人才教育供給與產業需求重大結構性矛盾基本解決,并從強化企業參與、培養模式改革、產教供需對接、完善政策體系、組織實施等方面提出了具體策略;《辦法1》從合作形式、促進措施、監督檢查等方面詳細闡述了校企合作細節;《辦法2》從服務國家重大戰略的角度,從建設培育條件、建設實施程序、支持管理措施等方面探討了產教融合型企業的具體建設方法;《方案》從區域發展戰略的角度,從試點任務、支持政策、組織實施方面提出了產教融合型城市、行業和企業的實施方案。

通過梳理后發現,我國目前產教融合政策存在“類型多樣”的現實特征、“政府主導”的實踐邏輯、“內容細化”的規范取向、“多頭管理”的操作方式、“重建輕評”的實施模式等特點。 由此,借鑒美國生涯與技術教育的高質量商業與社會伙伴關系標準的制定經驗,從配套“持續性”的法律支持體系、形成“多樣性”的參與主體結構、完善“多元化”的主體參與機制、構建“系統性”的質量評價體系等方面,建構我國職業教育產教融合的質量標準,以期完善我國職業教育產教融合的理論與實踐體系,進而對其實踐進行有效評估來提升建設成效。