基于認知語言學的日語量詞「本」的范疇構建研究*

劉曉華 陳靜雯

(大連外國語大學日本語學院,遼寧 大連 116044)

一、先行研究

(一)「本」的意義用法研究

有關「本」的意義用法有著豐富的研究積累,以下就與本文直接相關的Lakoff(1987)、松本(1993)、崔明姬(2014)進行介紹。

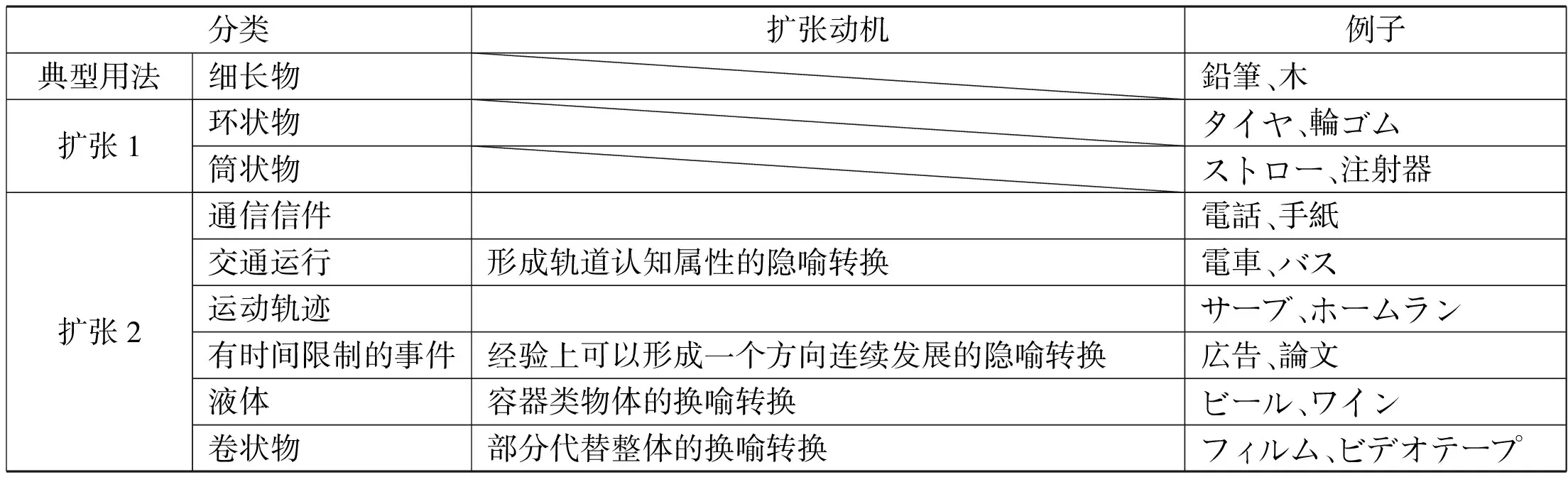

Lakoff(1987)把量詞「本」作為放射狀范疇例子進行分析。「本」最典型的用法是用來計數細長的物體,從典型用法向外擴張。擴張的動機主要分為意象圖式的轉換,隱喻機制的擴張和換喻機制的擴張三類。

松本(1993)運用原型語義論解釋「本」的意義擴張動機。首先「本」在修飾具體形狀物體時,需要滿足以下兩個原型條件:1)明顯向一個方向延伸;2)非輪狀物體。以此為基礎向卷狀物體和輪狀物體擴張。另外,根據濱野(2006:81)對松本(1993)的總結,擴張動機分為「容器へのメトニミー的な拡張」「経験的に一次元を成すものへのメタファー的な拡張」「長い軌道を描くものへのメタファー的な拡張」三類。

崔明姬(2014)從認知語義論角度首次將「本」的用法分為「具體的細長いもの」、「抽象的なもの」、「抽象的なこと」三類。「抽象的なこと」中分「解くと線」、「交信」、「運行數」、「運動ライン」、「一本化」、「時間の終始」六類。

(二)「本」的用例調查研究

「本」的用例調查研究有谷原(1990)、飯田(1999、2004)、李、濱野(2006、2009)等。谷原(1990)對日語里的「面」「枚」「本」「個」「つ」五大量詞的典型用法和意義用法進行了調查。飯田(2004)以1980年到1999年的新聞等母語者實際使用狀況出發,詳細地記述了「本」的用法分類,并指出比喻用法和有形物體之間沒有關聯。

(三)「本」的習得研究

「本」的習得研究有北川(2005)、封書勤(2007)、曹大峰(2011)、金秀恵(2013)等,以下對北川(2005)、金秀恵(2013)進行介紹。

北川(2005)以5冊日語初級教材為對象,以「數詞+本」的形式調查有關「本」用法的教學現狀,同時對比1995年到2003年出版的代表性日本電視劇中出現的「本」用法分布。據此對教科書及日語教學提供了啟示。

金秀恵(2013)以33名日語母語者和33名韓國日語學習者為對象,通過想起實驗和相似性判斷實驗分析兩者「本」范疇構建的區別。

鑒于此,本文從認知語言學的角度出發明確「本」的詞義結構,以中國日語專業學生為對象,通過相似性判斷調查就「本」的范疇構建現狀進行分析。

二、研究設計

(一)研究課題

本研究的研究課題為:

1.中國日語專業學生「本」的范疇構建現狀如何?

2.中國日語學習者對「本」的范疇構建調查結果與金秀惠(2013)調查結果相比有何相似和差異?

3.母語遷移、教材對中國學生「本」習得有何影響?

(二)研究對象

本研究的受試為大連外國語大學日語專業本科150名母語為漢語的學生。

(三)研究方法

本文綜合整理Lakoff(1987)、松本(1993)、崔明姬(2014)以上三位學者對「本」的用法分類及擴張動機,歸納結果如下表1所示。

借助文獻和現代日語書面語均衡語料庫,分別選取「本」對應用法的代表性例句。調查在課堂上作為課堂測試進行,要求學生各自獨立完成,做完后當場收回。

(四)研究結果與考察

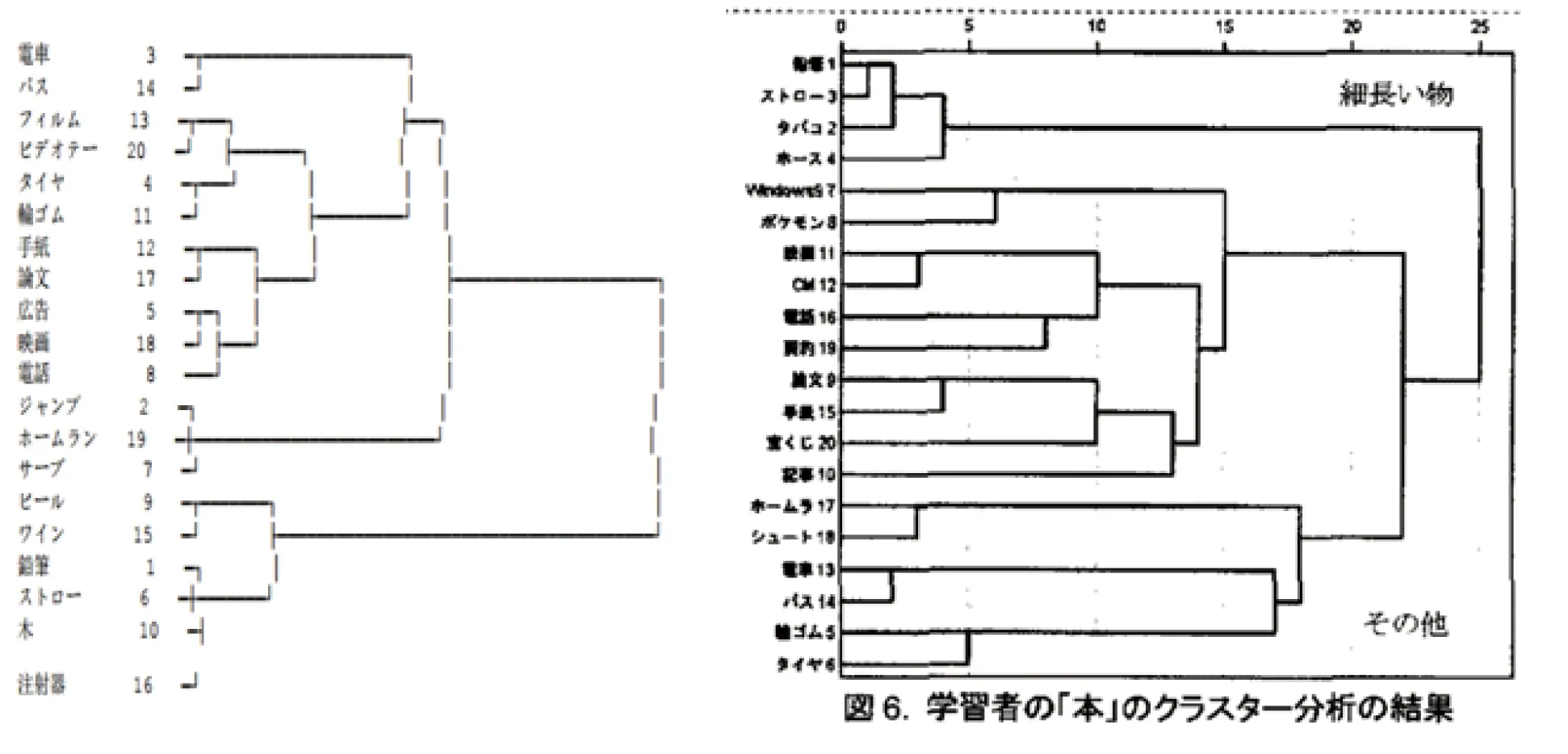

研究結果如圖1所示。自左起20個例句中的每一種用法都被視為單獨的一類,根據兩類間的相似度逐步合并成越來越大的類,直到右側所有的變量都聚成一類。如圖1最右側呈現的結果,學習者將20個例句最終分為兩大類。首先研究結果如圖1所示。首先學習者將「鉛筆」等細長物體、「ストロー」等筒狀物以及「ビール」和「ワイン」歸為一類。與之相對,「タイヤ」等環狀物和抽象物體歸為第二類。自右向左觀察,在第二類中學習者將環狀物體和卷狀物「ビデオテープ」「フィルム」歸為一組。而認知語言學理論下可形成軌道認知屬性的隱喻轉換的三大類呈現分離狀態。其中「電車」等「交通運行」和「ホームラン」等「運動軌跡」各自成一組,「手紙」等「通信信件」與「論文」等表有時間限制的事件歸為一組。

表1 本研究對「本」的用法歸類及擴張動機

由此發現,學習者在對「本」的用法分類過程中呈現模糊的范疇構建。首先學習者無法清晰地區分「本」所修飾的典型細長物體和容器類物體的換喻轉換所形成的抽象物。其次,學習者對于非典型用法的環狀物和由部分代替整體的換喻轉換而形成的抽象物沒有清晰的范疇構建。最后在抽象物體分類中,學習者未明確形成軌道認知屬性的隱喻轉換和經驗上可以形成一個方向連續發展的隱喻轉換之間的區別。

通過與下圖2金秀惠(2013)對韓國日語學習者的調查結果對比,筆者發現中韓日語學習者在習得「本」時存在共性和差異。和中國學習者相同的是,韓國學習者在理解「本」的范疇構建時,也存在把環狀物體和抽象物體混為一類的問題。和中國學習者不同的是,韓國日語學習者傾向于將環狀物和表軌道認知屬性的隱喻轉換形成的抽象物歸為一組。

圖1 本文調查結果 圖2 金秀惠(2013)調查結果

三、基于研究結果的思考

(一)母語因素的影響

在漢語中,對于「鉛筆」「木」「ストロー」「注射器」等用法可用量詞“根”“棵”“條”等具有外形細長特征的量詞修飾。因此學習者對這些名詞進行分類時,在漢語和日語之間產生“正向遷移”,容易將他們歸為一類。但是「本」所修飾的「電車」「論文」「ホームラン」等抽象物并不能對應到具有共性的漢語量詞上,因此本研究認為歸類的錯誤來自于學習者對目標語言不完善的理解和應用。此外,學習者將環狀物體和通過部分代替整體的換喻轉換形成的卷裝物體「ビデオテープ」「フィルム」歸為一組的原因源自于兩類物體均可譯成漢語量詞“卷”,從而忽視了二者之間存在的本質區別。

(二)教材因素的影響

學習者就「本」的范疇構建所出現的習得問題和教材緊密相連。由于教材中經常提及典型細長實物和由容器類物體的換喻轉換形成的抽象物體,學習者在二者之間建立無形的聯系,傾向于將二者歸為一類。

四、結語

本研究通過測試,考察了學習者「本」的范疇構建現狀,并就調查結果從母語遷移和教材兩個方面進行了分析和討論。主要的發現有:

1.學生對「本」的范疇構建主要呈現不清晰的現狀。

2.中國學習者和韓國學習者均存在將環狀物體和抽象物體混為一類的問題。韓國日語學習者傾向于將環狀物和表軌道認知屬性的隱喻轉換形成的抽象物歸為一組。與此相對中國學習者傾向于將環狀物體和通過部分代替整體的換喻轉換形成的卷狀物體歸為一組。

3.中國日語學習者「本」的范疇構建偏誤多來自母語遷移和教材設計不合理的影響。