從中國近現(xiàn)代史角度看2018年歷史高考題中的家國情懷

卿文靜

(西華師范大學,四川 南充 637000)

自鴉片戰(zhàn)爭以來,中國步入了近代社會,但隨之而來的是由侵略戰(zhàn)爭帶來的一系列不平等條約,列強從政治、經(jīng)濟、文化、外交、交通等各方面把控中國,嚴重阻礙了我國的獨立發(fā)展,從而淪為半殖民地半封建社會。在此期間,清末民初的地主階級、農(nóng)民階級、資產(chǎn)階級、商人買辦、民主主義者等也在積極地致力于近代化的轉(zhuǎn)型,由表及里,步步深入地救國救民于水火。無不體現(xiàn)了他們對國家的高度認同感、責任感、使命感。這就是中國人的家國情懷。

一、從“家”到“家國”情感的上升

中國自古以來都是很講究“家國”的傳承,家國情懷不滅,中華民族永存。但是在不同的時代,中華民族有著不同的家國情懷。就普通民眾來說,在鴉片戰(zhàn)爭時期,沿海居民為了獲得高額收入,給船艦上的英軍提供生活上的補給,完全沒有抵制外來侵略的意識。而當英軍到達三元里,殘暴的“開棺暴尸、搶劫財物、調(diào)戲婦女”時,“家”被英軍侵略了,三元里的百姓憤怒了,一支沒有經(jīng)過訓練的民兵,斃傷的英軍堪比清廷正規(guī)軍在戰(zhàn)場斃傷的人數(shù)。所以三元里抗英理所當然的成為了具有民族性、愛國性的斗爭。

正如茅海建先生所說“中國人很早便認識到自己是一個單獨的民族,就傳統(tǒng)的民主主義而言,中華民族并不存在著民族意識覺醒的問題。問題的真正要害在于,具有國際觀念的近代民族主義,又如何從具有夷夏觀念的傳統(tǒng)民族主義的母胎中產(chǎn)生。……三元里等處民眾進行的是一次保衛(wèi)家園的戰(zhàn)斗,而不是投身于一場保衛(wèi)祖國的戰(zhàn)斗”①。此時,在大多數(shù)百姓心中只有“家”,而無“國”。但是我們也并不否認三元里抗英的重大意義,只是這與我們今天提及的家國情懷相距甚遠。

真正等到大多民眾的開始覺醒,認同自己國家,就要從甲午戰(zhàn)爭開始了,當曾經(jīng)的彈丸之國都開始欺辱我“天朝上國”時,中國人的迷夢也開始清醒了。從“器物”到“思想”再到“制度”的探索,無不體現(xiàn)了我國先輩們對國家富強,抵御外敵,獨立自主的期待,但這一切也并不是全民參與。直到日本侵華時期,國土淪喪、民眾被屠、中華民族面臨亡國滅種的時候,團結(jié)起來統(tǒng)一抗戰(zhàn)便成了全國人民的共同愿望,此時,“國”便是“家”。經(jīng)過長達14年的艱苦奮戰(zhàn),洗刷了民族恥辱,提升了中國的國際地位,家國情懷也在普通民眾心里面生根發(fā)芽。

二、家國情懷在中國近現(xiàn)代史題目中的體現(xiàn)——以2018年全國卷為例

從“天下之本在國,國之本在家,家之本在身”再到“為實現(xiàn)中華民族的偉大復興奮斗終生”都體現(xiàn)了家國情懷核心,這是中華民族的精神道統(tǒng)。而我國目前所提出的核心素養(yǎng),也在致力于培養(yǎng)中學生的家國情感,每一年都是不同程度地反映在高考試卷中,其中又著重體現(xiàn)在與中國近現(xiàn)代史相關的題目上。筆者就這一問題借2018年高考歷史全國卷中做了簡單的歸納:

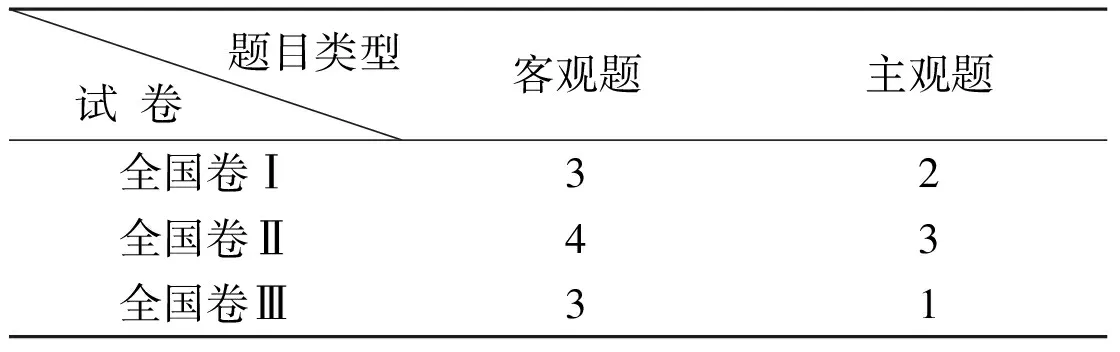

題目類型試卷客觀題主觀題全國卷Ⅰ32全國卷Ⅱ43全國卷Ⅲ31

在只有17個題的歷史試卷中,中國近現(xiàn)代史相關題目涉及到家國情懷的就占了4-7題。足以見得家國情懷在整個歷史教學中的重要性。

就2018高考卷中,在政治層面上的家國情懷主要體現(xiàn)在以下幾個方面。其一:中國近代警察制度確定后,代替了清廷的八旗、綠營、衙役以及保甲、團練來維持社會治安。雖然是被動開創(chuàng),但是也對中國政治的近代化邁出一大步,并且從清至今,都是維護國家政權的重要力量。其二:從鄉(xiāng)約引出清末新政時期城鄉(xiāng)自治的背景及其原因,城鄉(xiāng)自治是晚清立憲派參照資本主義國家推行的一種地方管理制度,體現(xiàn)了封建大背景下的民主政治。其三:孫中山對革命道路的探索。其四:抗日戰(zhàn)爭是近幾年的學術熱點,在高考題中主要體現(xiàn)在全民族抗戰(zhàn)以及中國共產(chǎn)黨在抗戰(zhàn)中的重要作用。其五:新中國積極建設社會主義和在聯(lián)合國中的重要作用。以上五點就是中華民族對內(nèi)探索政治近代化,對外爭取民族獨立,實現(xiàn)大國崛起,取得國際地位的歷程。我國從弱小到強大,無一不向考生傳達了愛國情懷。

經(jīng)濟層面上主要體現(xiàn)在其一:在清末新政時期,張之洞在湖北所推行了一系列的經(jīng)濟改革措施,直到今日“漢陽造”仍是耳熟能詳。而這材料背后考生也需知道,以張之洞為代表的晚清官員也是為政治、經(jīng)濟、教育、外交轉(zhuǎn)型,為拯救國家于水火做出了不可磨滅的貢獻。其二:新中國時期的“一五計劃”和20世紀80年代鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),反映了全國人民迫切要求改變我國貧窮落后的面貌,把我國建設成為一個繁榮昌盛的社會主義國家的強烈愿望。以“潤物細無聲”的形式向考生傳達了人民建設社會主義的積極性。

外交層面上主要體現(xiàn)在:由晚清的“弱國無外交”向新中國獨立自主的和平外交政策轉(zhuǎn)變,在給學生樹立正確的歷史觀的同時也讓學生體會到了祖國的繁榮與強盛。

文化層面2018年的高考主要體現(xiàn)在嚴復翻譯《天演論》、五四運動在思想文化上的影響。主要是以“優(yōu)勝劣汰”的理論驚醒沉睡的中國人,極大地增強了中國人的民族意識,從進化論的角度上為中國人民的革命運動提供了思想上的依據(jù)。毫不妥協(xié)、愛國反帝的五四運動促進了馬克思列寧主義同中國工人運動相結(jié)合,為中國共產(chǎn)黨的成立提供了思想上和組織上的準備。強烈地向考生傳遞了中國的土地能被征服但不能拱手相讓,勇敢的中華兒女也絕不向惡勢力低頭的“五四”精神。

三、家國情懷在實際教學中的貫徹

自古以來,“修身、齊家、治國、平天下”所傳遞的“家國一體”思想便貫穿古今,在今天的全球化熱浪中,為保存我國優(yōu)秀的民族精神,向?qū)W生傳遞家國情懷是必不可少的。

(一)模擬情境,增強代入感

現(xiàn)在的歷史教學不是灌輸式的照本宣科,特別是在講述中國近現(xiàn)代史,大多數(shù)內(nèi)容便會涉及到家國情懷,教師可用簡短的視頻材料營造出當時的氛圍,將學生帶入時代,讓學生自行體會作為“當事人”的心里感受。從而產(chǎn)生愛國進步、奮發(fā)圖強的情感。

(二)從身邊尋找歷史痕跡

口述史也是研究歷史的重要途徑之一。如今,我們身邊仍然有許多健在的高齡老人,教師可以讓有條件的學生訪問老人在舊時代的遭遇,感受其在不同時期的故事以作對比。其次,我們也要關注與重大事件相關的節(jié)日,比如五四青年節(jié)、建黨節(jié)、建軍節(jié)等,用息息相關的節(jié)日來向?qū)W生闡述歷史事件,多維度地展示個人利益與家國利益,提高學生的人文情懷。

四、結(jié)語

學習歷史不僅僅是探尋歷史真相、總結(jié)經(jīng)驗、認識規(guī)律,同時也是傳承中華民族的優(yōu)秀民族精神。在學習歷史的過程中感悟家國情懷,激發(fā)新一代接班人愛祖國愛人民的信念,才能增強國家和社會的凝聚力。

[ 注 釋 ]

①茅海建.天朝的崩潰.生活·讀書·新知三聯(lián)書店,第310-311頁.