西安城區植被覆蓋度時空變化特征及其驅動機制研究

張慧子, 趙許寧,陳建軍

(桂林理工大學 測繪地理信息學院,廣西 桂林 541004)

1 引言

植被對生態系統具有重要的指示作用,在自然因素中,植被對其他因素(氣候、地形、地貌、土壤、水文等)的改變最敏感,所以它能很好地指示植被生長地區的生態環境變化[1,2]。城市植被是城市生態系統重要組成部分和最重要的元素,對促進城市生產的發展、豐富居民生活和維持生態平衡有著不可替代的作用,如緩解城市“熱島效應”、改善區域氣候等[3],對保護城市生態環境具有不可忽視的作用。在城市化快速發展的今天,城市植被變化已成為引起城市生態環境問題的重要原因之一。

西安市是中國西部地區具有重要區域意義的大城市,城鎮化發展非常迅速,因此對西安植被變化進行研究具有重要意義。目前,對西安市植被覆蓋狀況的研究已有一些階段性成果,但多數局限于某年的植被變化情況,很少使用長時間序列影像對西安市較長時期植被覆蓋時空演變和驅動力因素的分析研究[4]。本研究基于LandsatTM/ETM遙感數據,分析2002~2009年植被覆蓋的時空變化特征,并初步探討其變化因素,為環境治理和建設提供科學依據。

2 研究區域與方法

2.1 研究區概況

西安(33°39′~34°45′N,107°40′~109°49′E)位于關中平原的中部,北臨渭河,南依秦嶺,屬于暖溫帶半濕潤季風氣候區,四季分明,年平均氣溫13.6 ℃。西安市市區植被種類豐富,其中自然植被主要為森林、灌叢,草甸和水生植被。

2.2 數據處理及研究方法

首先利用Erdas遙感圖像處理軟件對兩期影像進行輻射定標、大氣校正及裁剪等預處理,以減少大氣等帶來的誤差。

2.2.1 植被指數計算

歸一化植被指數(NDVI)是植被生長狀態的重要指示因子,并與植被覆蓋度呈正相關性。NDVI用公式表示為:

(1)

式(1)中:ρNIR和ρR分別為近紅外波段和紅光波段的反射率或像元值。

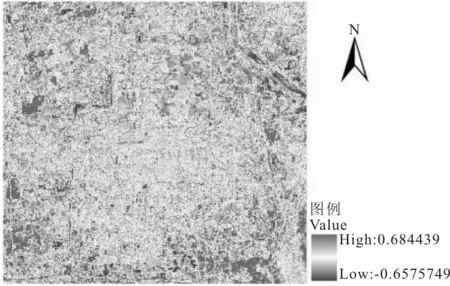

西安城區兩期影像的NDVI值如圖1所示。

圖1 NDVI值

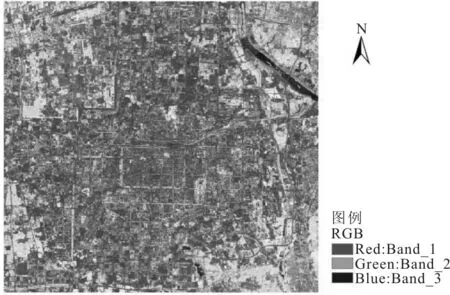

2.2.2 差值植被的指數計算

差值圖像可提供不同波段或不同時相圖像間的差異信息,能夠反映同一地物在兩個波段、兩個時相的差異,差異大的地物信息得到突出,差異小的地物信息被抑制。將2009年的NDVI和2002年的NDVI相減,得到2009年和2002年的差值NDVI圖像(2009NDVI-2002NDVI),見圖2。若差值NDVI的值小于0,表示植被覆蓋降低,其值越小植被覆蓋降低越多;若差值NDVI的值在0附近,表示植被覆蓋變化不大;若差值NDVI的值大于0,則表示植被覆蓋升高,其值越大植被覆蓋升高越多[5]。

圖2 2009NDVI-2002NDVI

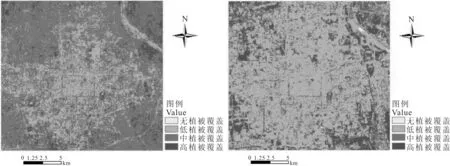

2.2.3 彩色圖像合成

不同時段所包含的植被信息各不相同,用RGB的彩色合成圖像可同時反映2個不同時相的植被覆蓋情況及其變化趨勢。對所得到的假彩色合成圖像進行對比度拉伸和適當的低通濾波去噪處理,以突出變化的信息,更直觀地反映各區域的植被變化情況[6]。將2002年的NDVI、2009NDVI-2002NDVI、2009年的NDVI,分別作為紅色(R)、綠色(G)、藍色(B)分量進行RGB假彩色合成,得到的多時序NDVI疊加圖如圖3,可直觀地反應出地表植被的變化趨勢。

(R:2002;G:2009-2002;B:2009)

2.2.4 植被覆蓋度計算

像元二分法模型是一種簡單的混合像元分解模型[7],利用遙感數據將地面地物信息分為植被覆蓋區域和非植被覆蓋區域,其計算公式表示如下:

(2)

式(2)中:NDVIsoil代表純土壤像元的NDVI值,NDVIveg代表純植被覆蓋像元的NDVI值。

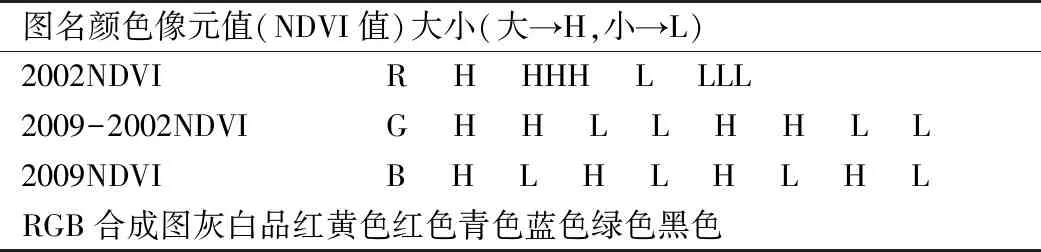

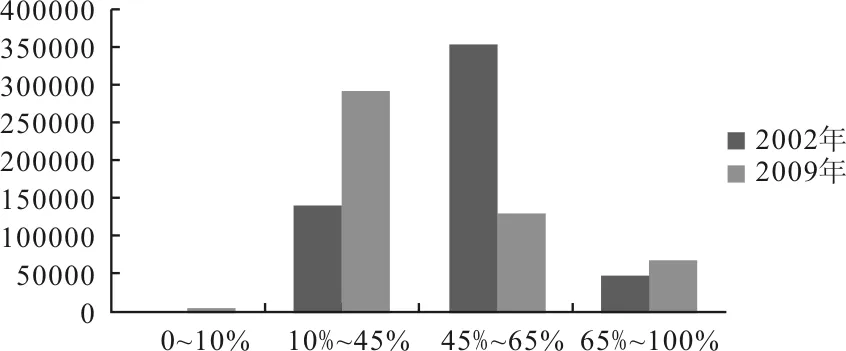

為了更好的比較和分析不同時期及不同區域的植被覆蓋度,將西安城區的植被覆蓋度fc值劃分為4級:0≤fc≤10%,無植被覆蓋區(NC);10% 圖4 西安城區植被覆蓋分級 在NDVI圖(圖1)中植被信息都以較淺的顏色反映,由2002年的NDVI圖可看出城墻內植被信息較稀疏,僅有較大區域的植被可被清楚辨識,如蓮湖公園、興慶公園等,而顏色較深的區域多為建筑物,如居民地、商業區等。道路兩旁的植被信息斑塊面積較小。在距中心城區較遠的二環與三環之間的地區植被狀況逐漸好轉,呈塊狀連續分布。位于城市邊緣位置的農田面積較大,成為高植被覆蓋區。 相比2002年的NDVI圖,2009年NDVI圖像發生了明顯的變化,主要表現在市區內綠地的增加、隔離帶地區的綠化增多、重要公園(如大明宮遺址公園、興慶公園、唐城墻遺址公園等)的綠化增多等。同時,在未央區及雁塔區南部出現了較多的黑色斑塊,說明在此時間段內該區域的植被覆蓋呈明顯減少的趨勢。 3.2.1 分類圖像的彩色合成 在彩色合成圖像上植被的變化趨勢被直觀的顯示出來,應用彩色合成原理對圖3進行分析,根據彩色合成原理,當三個NDVI都很大時,在疊加圖像上應呈灰白色:當三個NDVI都很小時,在圖像上應呈黑色,而青色、綠色、紅色則反映相應地區的NDVI變化的不穩定狀態。統計結果如表1所示。 在2002~2009年間西安城區的植被變化較大,城墻內的低植被覆蓋上升為中等植被覆蓋,城北的未央區因發展速度快導致植被破壞較嚴重,三環沿線的生態林帶的建立使得此區域中等植被覆蓋區上升為高植被覆蓋區(圖5)。 表1 多時相植被覆蓋合成圖顏色與變化趨勢 圖5 區域變化 由圖5可以發現兩個時段的植被覆蓋狀況發生了較大的變化,城區西北位置的部分區域植被覆蓋有了很大程度的好轉,而在東三環周邊的一些區域大片的植被遭到破壞。 3.2.2 分類圖像統計分析 根據前面的分級方法,將兩期植被覆蓋度分類圖進行分級:0%~10%,10%~45%,45%~65%,65%~100%,統計每一分級的像元數目(圖6)。 圖6 2002年與2009年植被覆蓋度統計 圖中X軸表示各不同的分級級別,Y軸表示每一分級的像元數目 從圖6可以看出兩個時段無植被覆蓋區(0%~10%)像元數較少,相比2002年,2009年略有增加;低植被覆蓋區(10%~45%)出現增多的情況,而在中等植被覆蓋區(45%~65%)出現大幅下降,高植被覆蓋區(65%~100%)略有升高。研究結果反映出該時期內各區域不同強度的城市化活動及其對植被所產生的影響,同時反映出西安市相關部門在生態環境保護和建設方面所作的努力已有可喜的成績,特別是對河流和綠水進行的生態保護與生態恢復工作成果顯著[8~10],表現為部分區域植被覆蓋的顯著增加。 氣候是影響植被覆蓋變化的重要因子[11],同時經濟建設活動對植被覆蓋也有重要影響,本研究僅基于人類生產活動對植被覆蓋產生的影響做初步分析。西安市作為陜西省的省會,是中國西部地區重要的中心城市,2002~2009年是西安重要的戰略機遇期,也是改革開放以來發展速度最快、城市面貌變化最大的時期[8]。近10年間,受經濟建設等政策的影響,城區和開發區發展速度不斷加快,尤其是開發區的快速發展導致植被呈嚴重退化趨勢,例如位于城市北部的未央區。與此同時,得益于人們環保意識的增強,相關部門大力推行生態環境保護和恢復舉措以打造宜居城市,因此,西安城區植被覆蓋整體有所改善。 利用Landsat數據,基于像元二分模型研究了2002~2009西安城區植被覆蓋變化特征,并對其驅動機制進行初步分析。 (1)在2002~2009年中,西安城區植被覆蓋整體發生了較大變化。城墻內植被應為城市植被建設規劃及植被保護等原因由低等植被覆蓋上升為中等植被覆蓋區;城北的未央由于快速城市化,城市擴展速度加快,植被理到嚴重破壞,三環沿線因為生態林帶的建立由中等植被覆蓋去轉化為高植被覆蓋區,只有位于城市邊緣位置的極少部分農用地等高植被覆蓋區域的植被覆蓋率保持上升。 (2)在2002~2009年中,西安城區的植被覆蓋情況退化、無植被覆蓋區(0%~10%)基本無像元,相比2002年,2009年略有增加:低植被覆蓋區(10%~45%)出現增多的情況,而中等植覆蓋區(45%~65%),出現大幅下降,高植被覆蓋區(65%~100%)略有升高。 (3)西安城區植被覆蓋的變化受自然因素影響,同時,經濟快速發展與城市建設等人類生產活動也是其重要驅動因素。

3 結果與分析

3.1 植被覆蓋度的空間變化特征

3.2 植被覆蓋度的時間變化特征

3.3 植被覆蓋度變化驅動機制初步分析

4 結論