一個“人口大縣”的教育突圍

歐金昌 原桂才 莫斌 蔡秋實

2018年10月17日,自治區政府在貴港桂平市召開2018年全區縣域義務教育基本均衡發展現場推進會。自治區政府選擇在桂平市召開現場推進會,一個重要原因是該市義務教育均衡發展工作做得較為出色,能夠起到示范、借鑒的作用。

近年來,桂平市奮力突破“人口大縣”轄區廣、校點多、教育發展底子薄等各種困難,多渠道籌措發展資金,大力實施學校標準化建設,優化教育均衡資源配置,全力推進義務教育均衡發展,實現了一個“人口大縣”的教育突圍。

今年3月底,教育部發布《2018年全國義務教育發展基本均衡縣(市、區)名單》,我區共有43個縣(市、區)成為全國義務教育發展基本均衡縣(市、區),桂平名列其中。

下定決心,提前兩年實現均衡目標

“現在村里的學校建得比城里的還好。”桂平市南木鎮合山村村民全德強說。他的孫女在小學一年級時送到城里的一所民辦學校就讀,后來看到村里的小學越建越好,在孫女讀三年級時,他果斷讓她轉學回來。

全德強口中“村里的學校”,是桂平市合山中心小學白竹分校(以下簡稱白竹分校),這只是一個農村教學點。近年來,該教學點建起了新的教學樓、堅固的圍墻、精美的校門,還按照特色化辦學要求,提練了校園“竹”文化。徜徉其中,能感受到較為濃厚的育人氛圍。

白竹分校的改變,在桂平市并非個案。在當地采訪時,記者獲得很多這樣的反饋:學校過去臟亂差,現在變得寬敞漂亮,“最好的建筑是校舍,最美的地方是校園”。

建幾所漂亮學校不難,難的是建一大批漂亮學校。對于桂平這樣一個“人口大縣”來說,要建好750多所中小學校(含教學點),讓近25萬名義務教育階段學生上好學、讀好書,絕非易事。

作為一個縣級市,桂平近年來本級財政收入在15億元左右,這對于較小的縣份來說還算可觀,但對一個“人口大縣”來說就顯得微薄了。在這樣的背景下,要提供均衡、優質的義務教育服務,任務的艱巨可想而知。

逆水行舟,不進則退。桂平市委、市政府深刻認識到發展教育在推進區域經濟社會發展中的基礎性作用,堅持把教育作為最大的民生工程,高度重視義務教育均衡發展工作,在思想認識、組織領導、責任落實、經費保障、培訓指導、安全措施和宣傳工作七個方面做到“七個到位”,堅決打贏義務教育均衡發展攻堅戰。

貴港市委副書記、桂平市委書記鐘暢姿多次強調,要高度重視義務教育均衡發展,進一步完善政策措施,增加財政投入,充分調動各種社會資源,加快建立完善公平優質的教育體系,努力為少年兒童的健康成長創造良好條件,著力提升人民群眾的幸福感和獲得感。桂平市長陳錦秀更是就義務教育均衡發展多次進行調研,經常協調各有關部門解決相關工作問題。

近年來,桂平市通過開源節流、盤活存量、調整預算等多種途徑增加教育投入,確保每年縣(市)本級財政支出的85%以上用于保障民生。2015年以來,該市本級財政共計投入11.23億元用于發展義務教育,為均衡發展提供了強有力的經費保障。

在2018年全區縣域義務教育基本均衡發展現場推進會上,自治區副主席黃俊華對桂平市的義務教育均衡發展工作給予充分肯定。黃俊華指出:“桂平市作為自治區扶貧開發工作重點縣(市),經濟發展水平不高,教育基礎薄弱,辦學水平較低,推進義務教育均衡發展的困難多、問題大,但通過不懈努力,能夠提前兩年實現義務教育基本均衡發展的目標,這與市委、市政府的高度重視是分不開的。桂平市委書記、市長等主要領導多次到學校、項目工地實地調研、現場辦公,著力解決學校規劃布局、資金籌措、項目推進以及師資隊伍建設等問題,有力推動了既定目標的加快實現。”

多管齊下,全力解決“大班額”問題

“現在一個班是50人左右,班額小了,比較好教。”桂平市西山鎮中心小學校長劉明松說。班級人數降下來,既減小了教師的管理壓力,也有利于開展分組教學,老師能關注到更多學生,課堂效率提高了。

“大班額”“超大班額”問題,是桂平市義務教育均衡發展一塊難啃的硬骨頭。桂平市人口超過200萬,城區人口就有30多萬,而城區中小學的容量有限,“大班額”“超大額班”問題十分突出。

桂平市教育局局長黃建全告訴記者,2013年、2014年時,桂平城區的小學中有一些班級的人數多達75人,少的也有60人左右,遠遠超過一個班45人的標準,“大班額問題引起了社會的廣泛關注和熱議,已經到了不得不解決的地步”。

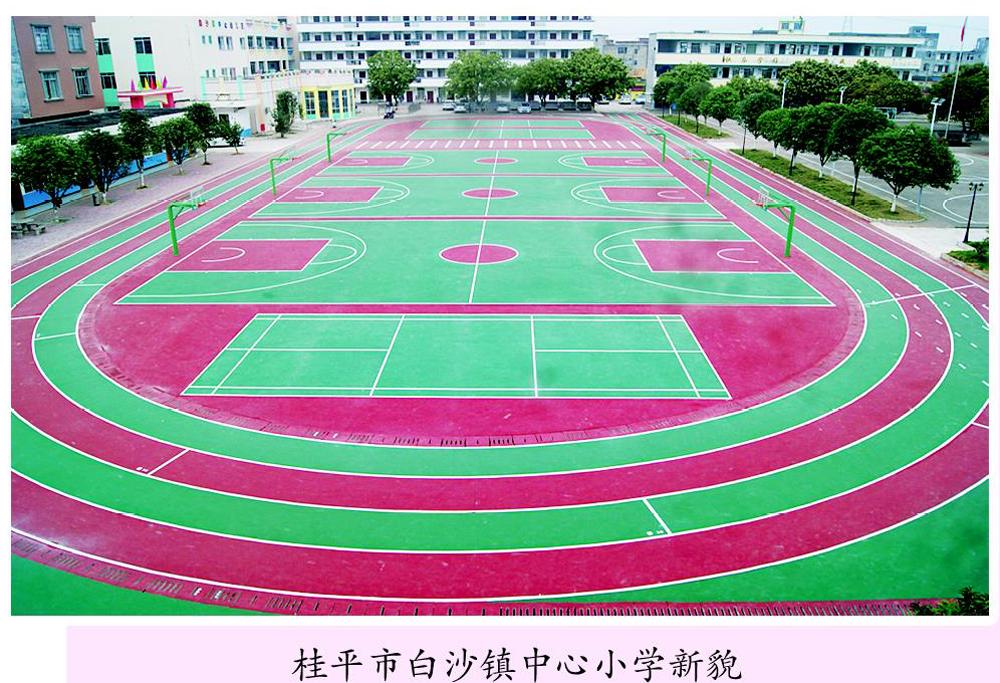

“問題擺在那里,解決思路也很明晰,就是必須要給城區學校擴容增量,調整學校布局。”黃建全說。桂平市緊緊抓住國家政策機遇,市(縣)本級財政配套落實建設資金,自2012年以來,該市在義務教育學校基礎設施建設上共投入13.57億元,新增教育用地約20萬平方米,新建學校6所,遷建學校1所,改擴建學校500所(含教學點226個),共新增校舍面積76.84萬平方米,新增學位22 100個。

上文提到的西山鎮中心小學位于桂平市老城區,一度處于“超負荷”運行狀態,“大班額”問題嚴峻。近年來,該校新建了一棟教學樓,一下子增設了20個班級,使原來65人以上的班額降到了50人左右。“市里新建的幾所小學陸續啟用招生,也有效分流了我校服務區的生源,班額控制在45人以內的目標指日可待。”劉明松說。

解決問題過程中,桂平市在兼顧總體的前提下,有意識地為靠近城區的幾個鄉鎮初中擴容增量,為分流城區生源創造空間。南木三中作為靠近城區的初中之一,近年來就承擔了分流城區小學畢業生的重要任務。校長鐘鵬程告訴記者,該校2014年的在校生只有500多人,在市里統籌安排下,學校不斷改擴建,如今在校生已超過1 300人。

黃建全說,以南木三中為代表的幾所靠近城區的鄉鎮初中,在消除城區學校“大班額”“大通鋪”工作中“功不可沒”,真正起到了“分水渠”的作用,每年都能吸納城區五六百名小學畢業生,有效減輕了城區初中的招生壓力。

當然,為城區學校及靠近城區的學校擴容增量,僅是桂平市解決“大班額”問題的其中一步棋;該市的另一步棋,是進一步優化學校布局。按照有利于滿足義務教育學生就近入學、有利于提高義務教育鞏固率、有利于提高教育質量、有利于統籌推進縣域城鄉義務教育一體化和義務教育均衡發展的原則,桂平市把農村學校規模較小、條件較差、辦學效益和教育質量不高的178所村完小進行調整,有效盤活了教育資源。

農村小學辦學質量提高了,同樣也能為城區學校分流一些生源。上文提到的白竹小學如今建設得越來越漂亮,教育教學質量迅速提升,近年來吸引了30多名學生回流,目前該校學生已達到110多人,這對于一所農村教學點來說已算“龐大”。

思路正確,舉措得力,桂平市“大班額”問題逐步緩解:2015—2018年三年間,城區公辦小學平均班額從56人下降到50.5人;初中平均班額從75.2人下降到52.5人,有效消除大班額2 133個。

“大班額”這塊硬骨頭,就這樣被桂平市啃了下來。

改善條件,為學生圓夢打好基礎

“我還真想造一架飛機來玩玩。”南木三中學生徐文健向記者開玩笑說。不過記者很快發現,他的這一“玩笑”是有“來頭”的,因為南木三中這兩年建設了一個創客實驗室,徐文健在里面找到了發展興趣愛好的平臺,科技素養得到了培養。

“農村學校也建起了創客實驗室,配備了機器人、航模、3D打印機等各類先進設施設備,這在過去是無法想象的。”南木三中校長鐘鵬程說,“不要小看這些設施設備,學生在這里獲得培養和熏陶,說不定哪天就能成為一個發明家、科學家。”

在推進義務教育均衡發展進程中,桂平市按標準配備各類教學儀器裝備、圖書、體育器材等,近三年來共投入資金2.45億元,添置多媒體設備2 718套、教學用電腦10 593臺,裝備教學錄播室41間,購置圖書451萬冊,絕大多數學校功能室配備齊全,為學生求學、圓夢打下了堅實基礎。

桂平市尋旺鄉東塔小學(以下簡稱東塔小學)是一所較為偏遠的農村學校。得益于義務教育均衡發展工作,該校近年來發生了很大變化。記者來到該校采訪時,走過任何一間教室,都能看到教師正在熟練地使用多媒體設備上課。走到音樂室時,只見20多名學生圍坐在老師身旁,跟隨老師彈奏的鋼琴樂聲學唱歌。

“現在,我們農村學校的辦學條件不比城里學校的差。”東塔小學校長甘敬杰告訴記者。義務教育均衡發展讓許多農村小學“翻了身”,該校近年來增設了功能室12間,擁有各種科學、教學和實驗儀器700多件,每一間教室都安裝了多媒體教學設備。“辦學條件的全面改善,必將促使學校教學質量的整體提升。”甘敬杰信心十足地說。

在桂平市尋旺鄉南津中心小學,教育信息化技術正成為該校提升教育教學質量的重要支撐。該校教師楊惠君已有近20年教齡,從過去的“一支粉筆+一塊黑板”,到如今用上教學一體機,她深切感受到科技給教育帶來的沖擊和變化。她給記者舉了一個小例子:在教學生講解字理時,可以用多媒體播放某個字的字體演變過程,還能配上解說、音樂等,這是傳統教學做不到的。

“現在,我們有這么好的條件,沒有理由不把課上好。”楊惠君說。近年來,該校有多位教師獲得“一師一優課”自治區級以上榮譽,她就是其中之一。

辦學條件全面改善,給師生的工作、學習、生活帶來了全新的體驗,也為學生健康成長、個性發展創造了廣闊空間。當記者問及日后的夢想時,南木三中學生梁楚欣的答案是當律師,作為學校廣播小主持人的她這樣解釋:“現在學校環境好、條件好、老師好,開展的活動這么多,有這么好的平臺可以發揮,我相信我的夢想一定能實現。”

提升質量,讓教師善教、學生樂學

推進義務教育均衡發展,改善條件是基礎,提升質量是核心,而要提升學校的教育教學質量,關鍵在教師。桂平市把教師隊伍建設擺在突出位置,通過公開招聘、加強培訓、輪崗交流等多種方式,致力于建設一支數量充足、結構合理的高素質專業化教師隊伍。

近年來,桂平市建立健全教師補充機制,通過多種渠道補充教師,2015—2018年,共招聘義務教育階段教師2 878人,絕大多數補充到鄉村學校任教,有效緩解了農村學校教師緊缺問題。

“這些年,我們獲得培訓的機會還是挺多的。”南木三中英語教師陳美玲告訴記者。從學校、市(縣)里的培訓,到全市、自治區和國家級的培訓,一線教師每學期基本都能參加其中的幾項。她最近參加的是2018年秋季學期在廣西師范大學舉辦的“國培”計劃中小學骨干教師培訓。

“參加各種培訓,開闊了我們的視野。更重要的是,這些培訓都很有針對性,對學科教學有很強的指導幫助作用,能夠幫助我們解決一些教學中遇到的實際問題。”陳美玲說。

桂平市認真落實教師培訓“國培”計劃、“區培”計劃,2015—2018年教師參加“國培”計劃、“區培”計劃等培訓共33 404人次。同時,該市針對小學教師學科結構不合理的情況,舉辦了小學音樂、體育、美術、英語、信息技術、科學等學科的“轉崗教師培訓班”,共培訓教師2 174人。

此外,桂平市還建立健全了促進縣域內城鄉校長、教師輪崗交流制度,2016年、2017年、2018年分別交流教師1 608人、1 619人、1 448人,占比為17.2%、17.6%、15.4%,均高于國家規定的10%的標準。

桂平市白沙鎮景樂中心小學教師陳敏櫻從教還不到一年。2018年9月入職以來,她感受到學校對新教師的關愛,不但安排了較為寬敞的教師周轉宿舍給她住,還開展幾次新教師崗位培訓,讓她能很快適應工作。陳敏櫻說:“學校安排得這么好,讓我們能有更多心思用在教學上。”

從2015年起,桂平市為鄉村教師每人每月發放300元的鄉鎮工作補助,給在農村教學點工作的教師每人每月發放250元生活補助。此外,桂平市還大力實施鄉村學校教師周轉宿舍建設項目,2015—2018年共投入1.47億元建設教師公租房、周轉房2 619套,進一步改善了教師的居住條件,讓農村教師能夠安居樂業。

為了深化義務教育內涵發展,桂平市充分結合自身的地域特色,著力推動“一校一品”辦學特色建設,大批學校形成了有主題、有特色、有載體支撐的校園文化。

走進桂平市逸夫實驗小學,記者被該校多姿多彩的校園文化所吸引。據校長陳冬寒介紹,該校著力打造“崇文尚武”文化,通過建設學校“六園”(和光園、博雅園、樹人園、滴翠園、拾趣園、桃李園),實施“六藝”課程(禮、樂、書、數、射、御),營造校園“六韻”(書、墨、武、綠、樂、趣),培養師生“六品”(仁、義、禮、智、信、樂),讓學生成為“身心健康的自然人、信仰法則的文明人、樂善好學的文化人、多才多藝的幸福人”。

“我們學校的活動很豐富!”桂平市逸夫實驗小學三年級學生羅焱文說。在學校里,她和小伙伴們可以學書法、繪畫,還能到滴翠園種植各種瓜果蔬菜,“在學校里,我感覺每一天都是美好時光”。

如今的桂平市,學校辦學條件得到全方位改善,“大班額”“大通鋪”等問題得到有效解決,進城務工人員隨遷子女、留守兒童、家庭貧困學生、“三殘”兒童少年等都得到了悉心關愛,當地群眾對教育的滿意度、獲得感不斷增強,桂平教育邁入了一個嶄新的時代。

(責編 蒙秀溪)