數形直觀描述 發展邏輯思維

林美興

【中圖分類號】G623.5 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2019)13-0112-02

【案例主題及其內涵】

1.案例主題:通過《找次品》的課例讓學生懂得——明晰邏輯推理思維和化歸思想方法。

2.案例內涵:

小學階段正處于從具體形象思維向抽象邏輯思維過渡,尤其是高年段時期的學生更需要幫助發展抽象邏輯思維的時期。要發展學生的智力必須重視發展孩子們的邏輯思維能力,因為邏輯思維能力是一個人的智力核心。培養和發展學生的各種能力,特別是初步的邏輯思維的能力,是小學數學教學的主要任務之一。

(1)發展邏輯推理 提高觀察能力

在學習過程中培養和實踐中鍛煉出人的觀察能力,往往是通過直接的體驗,積累對各種實踐活動的感性認識,可以培養學生對事物進行科學觀察的能力和習慣。但是,觀察力是科學探究的基礎,在實驗操作中觀察才能發現問題和規律。例如:看一看、試一試、摸一摸等認知特點,《找次品》老師提出要求去觀察:課件出示:有2個乒乓球中其中1瓶質量稍輕的次品,如果利用沒有砝碼的天平(同時出示天平圖)至少要稱多少次才能保證找到次品?學生的專注力就會集中并思考,帶著問題進行有序地觀察操作過程 ,分析有關的原理和聯系。促進數學高層次思維發展,這個邏輯推理也推動學生觀察力的發展。

(2)發展邏輯推理 幾何拓寬思路

邏輯推理是借助幾何直觀來輔助理解的。《義務教育數學課程標準(2011年版)》中明確提出的十大核心詞之一是幾何直觀。借助幾何直觀可以把復雜的數學問題變得簡明、形象,有助于探索解決問題的思路,幫助學生直觀地理解數學。利用圖形描述和分析問題,最直接的方式就是用線段圖或示意圖把抽象的數學問題直觀地表示出來。《找次品》這節課本人有意識地引導學生嘗試用畫直觀圖、流程圖一層一層地表示物品放在天平上平衡或不平衡。

【案例描述與分析】

1.案例描述

(1)嘗試猜測,理解題意

課件出示243瓶木糖醇中混入一瓶質量稍輕的次品,如果中能利用沒有砝碼的天平(同時出示天平圖)至少要稱多少次才能保證找到次品?

師:猜一猜:要稱幾次?

生:1次

師:怎么稱?

生:不一定1次,運氣好才1次,運氣不好的要稱好多次。

師:到底是從運氣好的角度考慮還是從運氣差的角度考慮?

生:從好運的角度考慮,因為題目有“至少”。

生:從運氣差的角度考慮,因為題目有“保證”。

師:到底要稱多少次呢?這里面是否存在一定的規律?(板書:找次品)

[ 設計意圖:通過猜測讓學生帶著懸念去思考,引出學生用自己的語言去理解“至少、保證” 兩個詞的意思 。]

(2)化繁為簡,初步感知

師:面對比較復雜的問題,我們通常怎么做?

師:對!化繁為簡是解決問題的一種好方法,我們不妨從2瓶開始研究。

課件出示:有2瓶鈣片中其中1瓶質量稍輕的次品,如果利用沒有砝碼的天平(同時出示天平圖)至少要稱多少次才能保證找到次品?

要求學生會表述:把兩個物品分別放在天平兩端,出現不平衡,向上的次品。用天平演示一次。

如果用圖表示2(1,1)(板書)

[設計意圖:分散難點,學生容易理解天平不平衡是怎么回事,引導學生用規范語言表述和引出簡單的圖形來表示。]

把“2”換成“3”。 用符號表示3(1,1,1)

要求學生會表述:把兩個物體分別放在天平左右兩端,如果平衡的次品就是剩下的一個,如果天平不平衡,上升的是次品。

師:也稱幾次?

師:為什么也只稱一次?第3份明明沒有稱過為什么也能確定?

生:因為第三份是根據前兩份的情況,推理出來的。

小結:看來運氣好和運氣差的都只稱一次就能確定3個物品中哪個是次品。

[設計意圖:先加強語言的表述和圖形表示,關鍵是讓學生2個物品和3個物品進行對比,導出:“為什么都只稱一次?”發展學生的邏輯推理能力]

(3)在操作中感知推理思路

出示:8個零件里有1 個是次品(次品重一些)。假設用天平稱,至少稱幾次能保證找出次品?

師:你認為天平兩邊可以怎么放?有幾種分法?

生:天平兩邊各放4個。

師:可以用數字記錄下來嗎?(師板書)8(4,4)

生:還有天平兩邊各放1個,外面還有6 個。 8(1,1,6)

生:天平兩邊各放2個,外面4 個。8(2,2,4)

生:天平兩邊各放3個,外面2個。 8(3,3,2)

[設計意圖:讓學生建立天平的表象,思考分法,再次加深對圖示法的理解。]

師:想一想哪一種分法稱的次數最少?

請動手擺一擺,把你的思考記錄下來(硬幣代表零件)

[設計意圖:用真實的天平來稱硬幣,學生可以體會到重是天平沉下去,次品就在哪邊。用直觀手段支撐了抽象思考]

學生匯報

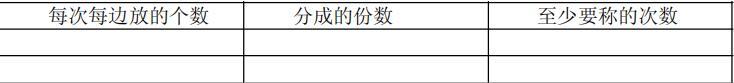

板書:

①8(4,4)→4(2,2)→2(1,1)3次

②6(1,1,6)→ ? ? ? ? ? ? ? ? 運氣好的1次

→6(3,3)→3(1,1,1)保證找到至少3次

③8(2,2,4)→2(1,1) ? ? ?運氣好的2次

→4(2,2)→2(1,1)保證找到至少3次

④8(3,3,2)→3(1,1,1)

→2(1,1) ? ? ? 無論哪種都是2次

[設計意圖:再次規范學生的表述語言,從中加深理解“至少和保證”。]

師:比較這四種分法,稱的次數最少的是哪一種?為什么這種分法稱的次數會最少?

請認真觀察:分成3份比2份次數更少,2份只能3次,3份有可能小于3次。這幾種都分3份,每份之間相差越少,找次數越少。 比較第一次稱完后的數,從中你明白了什么?

小結:剩下的越少,次品的范圍就越少,就越容易找到次品。

[設計意圖:引導學生認真帶著問題觀察對比。得出分成3份比2份次數少]

師:現在研究8(3,3,2)這種分法有什么特點?

生:天平上兩份與外面的那份只差1,很接近。剩下的最少。所以8(3,3,2)這種分法稱的次數最少。

結論:分成3份,每份盡量接近。(板書)

[設計意圖:再次觀察發現規律:盡量平均分成3份,不能平均分成3份的,有一份多1或2份。]

(4)練習:①出示9個零件里有1 個是次品(次品重一些)。假設用天平稱,至少稱幾次能保證找出次品?請大家用圖表示。

師:綜合8和9兩種情況,你覺得找次品的最優的方法是什么?

②返回:243瓶怎樣分?生:除以3

結果是多少?81 。天平左右兩邊各放81個,外面放81個,繼續怎樣?

[設計意圖:與課前首尾呼應,讓學生真正學而致用。從不同數量中找次品時,都不用列出全部過程,直接比較第一次分的結果,就能準確判方法的優劣。]

2.案例分析:

本案例《找次品》是人教版五年級下冊的數學廣角的內容,是一節智力思考的探究課,是落實四基多維目標的很好載體。本節課的教學是通過引導和讓學生經歷操作等活動,利用“天平平衡”的原理找到次品,再進一步從不用天平,運用數學符號表示方法,清晰地用語言表達數學思維過程,進行合理推理,掌握基本的邏輯推理和化歸的思想方法,學會優化策略。

(1)如何實現思維培養

①猜測中理解題意

題中“至少稱幾次就能保證找到次品”是什么意思?,從字面上解釋會使人糊涂的,感覺它“至少”,又要“保證”。課開始就讓學生猜一猜:243瓶木糖醇中混入一瓶質量稍輕的次品,如果中能利用沒有砝碼的天平(同時出示天平圖)至少要稱多少次才能保證找到次品?

有學生說稱1次,也有學生反對,運氣好才1次,運氣不好的次品不在天平上怎么是1次。這時,老師問:“到底從運氣好的角度考慮,還是從運氣差的角度去考慮?”學生再次爭辯,激發學生思維出來。有的說從運氣好的去考慮,因為有“至少”,有的說從運氣不好去考慮,因為要“保證”。學生用俗語理解“至少”就是運氣好,“保證”就是運氣不好。題意的難點通過問題引導激發爭論,理解了“至少”“能保證”的含義。“能保證”是每一條可能的路徑都要考慮到。“至少”是在保證一定能找出次品各種方法中稱量次數最少的那種方案。

②用規范語言分散難點

本節課設計從簡單的2 瓶鈣片和3瓶鈣片中分別找較輕的次品。學生容易明白怎樣分的,這環節是側重用規范的語言表述,讓學生容易領會到:把兩個物品分別放在天平左右兩邊,天平上升的是次品。3個物品也會表述,為多個物品的環節鋪墊,可以一邊說一邊操作,學生學起來輕松多了。接著,繼續引導學生進行簡單推理:為什么第三份不用稱就能確定?激發學生思考用上已有的生活常識和推理經驗,第三份是根據前兩份的情況推理得出。

③自主探究中突破難點

出示例題:8個零件里有1 個是次品(次品重一些)。假設用天平稱,至少稱幾次能保證找出次品?當時,想到學生對硬幣比較熟悉,找了一堆1元硬幣和10個1元的港幣,分成10個小組,每組有一座天平和7個1元硬幣和1個1 元的港幣。讓學生按照課本112頁探素的表格進行小組分工合作完成探究各種分法。

④比較優化策略

學生操作探究后,進行各小組匯報,老師根據學生的回答把方法列出來。要求他們觀察比較這幾各種稱法,有意識引導學生發現規律。第一層次發現分成2份比3份的稱的次數多。第二層次發現同樣分成3份,有的還是要稱3次,只有8(3,3,2)這種分法,怎樣稱都是2次。再次引導學生發現:每份的個數盡量平均分,不能平均分的,每份的個數相差最少,稱得次數是最少。

本節課是通過猜測、比較、驗證等活動,探索解決問題的策略,滲透優化思想,感受解決問題策略的多樣性,學生的邏輯能力得到提高。 ?本人也有意識地引導學生嘗試用畫直觀圖、流程圖,并配以文字說明的方式表示邏輯推理的過程,使學生逐步學會用數學化的方式表達思維過程。練習中也要不斷引導學生學習用符號、文字直觀、簡潔地表達或表示思維過程,使學生潛移默化中學會數學地表達,有意識地培養思維的條理性和準確性。

(2)課后建議與改正

①合理使用教材,精讀教材內容,領悟編者的目的,再結合本班情況適當改動。例如:本節課可以直接改為4個物品里找次品入手,可能對下一步的8個物品里找次品更容易理解。

②善于設置一些可以調動學生的積極性,引起他們的注意力的問題。例如:最后應該加用一個問題來總結本節課:你們覺得在生活中如果要檢測一大批從外表上看不出區別的零件找少量的次品,是選擇一個一個用砝碼放在天平上稱,還是用今天學的知識不用砝碼,把這堆零件平均分成3份來稱?

③多一個反驗證環節,例如:在分析9個物品里找次品,再次放手讓學生不平均分成3份的次數是不是超過2次?