永興島能源現狀及波浪能資源初步評估

彭 偉,荀有為,張繼生,董國海

(1.大連理工大學海岸和近海工程國家重點實驗室,遼寧大連116024;2.河海大學港口海岸與近海工程學院,江蘇南京210098)

隨著三沙市的設立、“海洋強國”以及21世紀“海上絲綢之路”建設戰略的提出,我國南海海域的建設和發展受到了廣泛的關注。但在遠離陸地、自然環境惡劣的南海諸島進行建設與開發受到諸多因素的限制,第一位的便是能源問題。以永興島為例,其距離三亞約340 km,目前島上供電主要依靠柴油機和光伏發電,僅初步解決了島上居民用電的問題,缺電缺水仍是海島居民面臨的一大難題。同時,從持續發展和戰略戰術的角度來看,隨著永興島的不斷建設和發展,現有供電設施必然難以滿足島內日益增加的用電需求。

根據國家海洋局908專項《我國近海海洋綜合調查與評價》調查報告[1],海南省西沙群島等南海諸島附近波浪較大,波能流密度較高,技術可開發裝機容量約為4.2×106kW,是我國波浪能資源開發條件較好的地區之一。由此,在西沙永興島海域進行波浪能資源開發利用是完善三沙市能源結構體系、提升其發電能力的重要舉措,具有重大意義。然而,目前針對西沙永興島這類遠海島礁的能源供給方案仍在探索之中,目前已經公開發表的永興島能源現狀文獻較少,尚未見針對永興島波浪能資源評估相關的公開資料。由此,本文針對永興島產業及其能源結構進行調查和分析,討論其經濟建設發展所存在的能源問題。進一步地,論述永興島波浪能資源的突出優勢和開發利用的廣闊前景,并采用數值模型對永興島波浪能資源進行初步的計算評估,為相關工程和技術開發提供數據參考。

1 永興島能源現狀及主要問題

永興島作為三沙市政府所在地,是西沙、南沙、中沙三個群島的政治、軍事、經濟中心,在南海的戰略地位十分重要。2012年7月,三沙市正式掛牌成立,同年8月,南方電網三沙供電局成立。然而,盡管島上能源供應現狀比起三沙建市前已經有了很大的改善,還是存在著很大的隱患,現有的能源供應系統難以滿足永興島、三沙市未來的跨越式發展。

目前來看,永興島能源供應主要存在兩方面問題。首先,在能源總量方面,根據現有資料估算全島發電總裝機容量約為3 000 kW,日發電量可滿足900戶居民1 500個島民使用,基本滿足生產生活需求。但根據永興島規劃,漁業以及未來的旅游業將是島上的支柱產業。隨著漁業不斷發展,必將對冷庫容量、制冰能力提出更高的要求,對電能供應能力也將是巨大的考驗。根據有關資料,西沙開發開放后永興島對電力的總體需求預計至少應在5 000 kW以上。其次,島上現有的主要發電方式(柴油機組以及光伏)存在不少固有弊端,在海島環境存在“水土不服”的現象。對于柴油機組,其主要缺點有:①燃料成本高;②需定時切換;③環境污染嚴重;④機組自身散熱較高;⑤燃料存放的安全和污染隱患。對于光伏發電,其缺點包括:①間歇性工作,不連續;②系統成本高;③占地面積大;④“高溫、高濕、高鹽霧”環境下易受腐蝕;⑤安裝位置高,易受臺風影響。

2 永興島波浪能資源分析

永興島所處的西沙海域是我國波浪能資源開發條件較好的地區之一,根據鄭崇偉和李訓強[2]的計算資料,我國南海波浪能年均值約4~20 kW/m,且大部分海域能流密度變異系數在0.4以內,穩定性較好,利于開發利用。因而,在永興島海域開發波浪能資源,用于補充島上的能源供應是一個前景較為樂觀的思路,本節將對永興島波浪能資源進行初步評估和計算。

2.1 波浪數學模型

本文波浪能資源評估數學模型采用TOMAWAC波浪模型[3,4],該模型是在總結歷年來波浪能量輸入、損耗及轉換的研究成果的基礎上提出并發展的,模型全面合理地考慮了波浪淺化、折射、繞射、反射、底摩擦、破碎、白浪、風能輸入以及波浪非線性效應。TOMAWAC以二維動譜密度表示隨機波,動譜密度N(σ,θ)與能譜密度E(σ,θ)之間關系為N(σ,θ)=E(σ,θ)/σ。

在笛卡爾坐標系下,動譜平衡方程可表示為

(1)

式中,N為動譜密度;C為系數;σ為頻率;θ為角度;方程左邊第二和第三項表示動譜密度在地理坐標空間x、y方向上的傳播;第四項表示由于流場和水深所引起的動譜密度在相對頻率σ空間的變化;第五項表示動譜密度在譜分布方向θ空間的傳播,亦即水深及流場而引起的折射;方程右邊的S代表以譜密度表示的源匯項,包括風能輸入、白浪、破碎、海底摩擦、波—波非線性相互作用等物理過程。TOMAWAC波浪模型對能量輸入、耗散和非線性波波相互作用等物理過程都進行了相應的處理和模擬,具體方法參見文獻[4]。

2.2 數值模型的建立與驗證

本文波浪數據庫基于波浪譜模型TOMAWAC的計算結果,風場采用CFSR&CFSV2再分析風場,模擬地形采用GEBCO全球高分辨率水深數據,計算模型采用非結構化三角形網格,網格劃分和計算步長等計算參數請見文獻[4]。值得注意的是,在本文的模型計算中,鑒于永興島周圍高分辨率地形資料較難獲得,本論文僅在大尺度網格下進行計算,波浪能資源的計算和評估也是基于大尺度模型計算的結果,整體評估結果對比實際情況會有一定的偏差,但也具有一定的參考意義。更高精度的永興島局部網格加密模擬計算無疑是更有吸引力的,在后續的研究中,也是作者要努力收集資料、計算分析的重點。模型計算結果可采用中國近海波浪觀測站數據資料進行驗證,例如海南島附近海域東方站、廣西潿洲島測站和福建平潭測站等,詳細的模型驗證過程見文獻[4]。

2.3 永興島波浪能資源數值評估

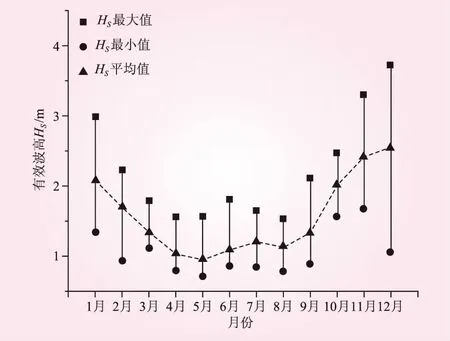

本文對永興島附近海域1997年~2016年20年間的波浪場進行模擬計算,對各個月份波浪的有效波高、波向和平均周期資料進行整理分析,提取以上參數的月均值,繪制成圖1和圖2。圖中,三角形代表20年同一個月的參數月均值的平均,正方形和圓形分別代表20年各個月的參數月均值的最大值和最小值。以圖1中的1月份為例,1月份的有效波高月均值的最大值出現在2009年,約為3 m,而最小值出現在2011年,約為1.35 m。由圖1可知,月平均有效波高在0.72~3.74 m之間,變化幅度較大,從10月份到次年的2月份,各年間月平均有效波高變動尤為劇烈,有效波高年間相同月的均值在2.0 m以上。與之相對地,4月到8月間,各年間月平均有效波高變動相對較小,同時有效波高的年間均值也較小,在1.0 m左右。這一特點說明對永興島附近海域來說,4月到8月的海上波浪條件較為平和,有利于海上作業以及其他生產活動。由圖2可知,月平均周期在4.35~8.65 s之間,變動范圍隨月份的不同有所變化,總體的變動趨勢和有效波高類似,在秋冬季節平均周期較大,在5、6月份,平均周期最小。相對我國近海的平均周期(5 s左右)來說,永興島附近海域的平均周期更長,這是因為永興島遠離大陸深入大洋,波浪受地形影響較小,波浪衰減也較少,波周期受大洋傳播來的長周期波浪影響較大。

圖1 永興島附近海域月均有效波高變化

圖2 永興島附近海域月均平均周期變化

進一步地,考慮到波高-周期之間的聯合分布規律對于波能轉化裝置的選型及錨泊系統的設計都具有一定的工程價值,本文研究了永興島附近海域HS-Tm的相關分布關系,并統計了波浪的方向性分布,通過對上述分布的研究,明確了目標海域波高、周期的集中分布范圍及波向隨季節變化的規律。首先,考慮有效波高-平均周期間的聯合分布,計算各個波高、周期范圍的波浪出現的頻率,結果如圖3所示。其中,橫坐標為平均周期,縱坐標為有效波高,圖中的數字代表相應波浪在整個波浪序列中所占的百分數(%)。以圖中橫坐標為5,縱坐標為1.0對應的12.62為例,其表示平均周期在4.5~5.5 s之間,同時有效波高在0.5~1.0 m之間的波浪在20年間所有波浪中占的比例是12.62%。由圖3可知,平均周期4.5~7.5 s,有效波高0.5~1.5 m之間的波浪所占百分比最高,約為20年全體波序列的60%。該圖能夠直觀地給出不同的波浪在全體波浪序列中的百分比,根據該表可以得出目標海域波浪組成的基本特性,明確各波級及周期段波浪在該海域的出現頻率,可為波能發電場建設提供相關荷載依據。其次,圖4表示了春、夏、秋、冬四個季節波浪的有效波高和波向的分布規律,其中波向定義為來波的方向,同時還給出了各個波高范圍的波浪在各個季節全體波浪序列中的百分比。由該波浪玫瑰圖4可以看出,在波浪能資源較為豐富的秋冬季節,永興島海域受東北季風影響顯著,NE~ENE方向波浪所占比重較大,超過70%;夏季則受反方向的季風影響,S~SSW方向波浪所占比重達到62%。由圖4中波高分布占比數據也可以看出,秋冬季有效波高較高的波浪要明顯多于春夏兩季,這和前面的月均有效波高的討論結果是相一致的。從全年的波浪資料來看,永興島附近海域常浪向為ENE,20年資料中ENE波向占比36.1%,次浪向為NE,占比17.7%,第三位是SSW向,占比為13.9%。因此,從波向來看,永興島附近海域來波方向較為集中,為NE~ENE方向,SSW向波浪雖然占比不小,但是有效波高較小,可以判斷永興島附近海域大波方向較為一致,有利于波浪能的收集和開發。

圖3 有效波高HS與平均周期Tm的聯合分布

圖4 永興島附近海域各季節有效波高及波向分布的玫瑰示意

最后,對永興島附近海域的波能流密度進行統計分析。本文采用美國EPRI (Electric Power Research Institute)波浪能公式對永興島附近海域波能流密度進行評估[5]。單寬波峰的波能流計算公式為

(2)

式中,HS為1/3大波平均值;TP為譜峰周期,TP=1.2×Tm,其中,Tm為平均周期。

圖5 永興島附近海域月均波能流密度

根據數值模擬計算20年波浪資料得到有效波高和平均周期,進而應用公式(2)計算波能流密度。進一步地,可以分析各年相同月份的波能流密度的變化,也可以計算月均波能流密度,結果如圖5所示。由圖5可見,永興島附近海域秋冬季受季風的影響,是波能最為豐富的季節,波能流密度遠高于春夏兩季。月均波能流密度最大值出現在12月,其年間月均波能流密度的平均值可達34.9 kW/m,而最小值出現在4月,為3.53 kW/m。同時,4月波能流密度年間變化較小,說明此時間段比較適合波浪能裝置的海上安裝和施工,而10月份到次年的1月份,波能流密度變化較大,從安全的角度考慮,不利于裝置的安裝、測試和維護。進一步地,利用圖中數據可以計算20年的波能流密度年均值,約為14.6 kW/m,對比我國大陸沿岸2~7 kW/m的波能流密度來說[1],永興島附近海域在波浪能資源密度上處于相對較高的水平。

另外,在波浪能資源密度的評估分析中,不同能級出現的頻率是衡量波浪能資源豐富與否的一個重要指標。一般來說,能流密度大于2 kW/m時便可判斷為波浪能資源可以利用,而能流密度大于20 kW/m的海域便可認定為波浪能資源的富集區,例如歐洲的北海海域[2]。由此,針對永興島附近海域1997年1月~2016年12月波浪模擬的結果,對該區域的波能流密度進行統計分析,得到波能流密度的頻率累計曲線如圖6所示。由圖6可見,該位置處的波能流密度主要集中在 0.5~120 kW/m 的范圍,其中1~20 kW/m 最為集中,20年間約有75%的時間波能流密度大于2 kW/m,約有15%的時間波能流密度大于20 kW/m。由此可知,永興島附近海域波浪能資源較為豐富,時空分布特征有利于波浪能的開發和利用,為永興島的開發提供了潛在的清潔能源來源。

圖6 波能流密度頻率累計曲線

3 結論與展望

本文以西沙群島中的永興島為研究目標,分析了其當下能源供給的現狀及存在的問題,對永興島附近海域可供開發的海洋可再生能源從儲量、開發難易程度方面進行了比較分析。更重要地,采用TOMAWAC波浪模型對包含永興島在內的大范圍海域進行了波浪模擬研究,利用模擬計算數據對永興島附近海域的波浪條件和波浪能分布規律進行分析,結論如下:

(1)永興島附近海域的波浪呈現明顯的季節性分布,冬季的有效波高及平均周期都較大,而夏季則較小。有效波高月平均值分布在0.72~3.74 m之間,平均周期的月平均值分布在4.35~8.65 s之間,二者在秋冬季年間變化波動較大,夏季相對穩定,這一特點可以為保障海上作業以及其他生產活動的安全提供參考。

(2)考慮波高-周期之間的聯合分布,結果表明平均周期4.5~7.5 s,有效波高0.5~1.5 m之間的波浪所占百分比最高,約為20年全體波序列的60%。而從波向上來看,永興島附近海域常浪向為NE~ENE,20年資料中占比53.8%,且有效波高較高,因此可以判斷永興島附近海域大波方向較為一致,有利于波浪能的收集和開發。

(3)永興島附近海域波能流密度20年均值為14.6 kW/m,秋冬季受季風的影響,是波能最為豐富的季節,波能流密度遠高于春夏兩季。根據波能流密度頻率累計曲線可知,20年間約有75%的時間波能流密度大于2 kW/m,約有15%的時間波能流密度大于20 kW/m。由此可知永興島附近海域蘊藏著較為豐富的、適宜開發的波浪能資源,而夏季由于波浪能流密度較低且穩定,是進行海上施工、設備安裝和測試較好的時間窗口。