勞動力內生資本對其城市融入度影響實證分析

馬紅梅 田松

摘 要:通過貴州省實地調研所得731個數(shù)據(jù)樣本,采用主成分分析法建立農(nóng)民工城市融入度指標體系,從勞動力的人力資本、社會資本、心理資本在內的內生資本方面構建多元回歸模型,對城市融入度進行研究。結果表明,人力資本(教育水平)、社會資本(市民網(wǎng)絡)、心理資本(心理狀態(tài))均與城市融入度呈正相關,新生代較易融入,健康與戶籍能夠帶動其經(jīng)濟融入,牢固的初始社會資本反而不利于農(nóng)民工的城市融入。

關鍵詞:農(nóng)民工;內生資本;城市融入

中圖分類號:F323.6 ? ? ? ?文獻標志碼:A ? ? ?文章編號:1673-291X(2019)09-0129-06

引言

“十三五”期間,“推進新型城鎮(zhèn)化,促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展”作為我國社會經(jīng)濟發(fā)展主要目標之一,表明我國現(xiàn)階市民化進程任務的重要性。城市融入度作為農(nóng)民工市民化進程的關鍵要素,近年來成為研究的熱點。

“城市融入度”是一個多維度的概念,目前國內外尚無明確而統(tǒng)一概念。徐麗敏(2014)將其定義為使人們平等全面地參與經(jīng)濟、政治、社會生活,促進整體社會包容與團結的過程。農(nóng)民工是否能融入城市中推進市民化進程,除了取決于外生因素下政策制度層面的影響外,還取決于農(nóng)民工自身的資本發(fā)展狀況,即內生資本方面(盧海陽,2015;王竹林,2015)。本文將農(nóng)民工內生資本定義為,農(nóng)民工個人特征下包括人力資本、社會資本、心理資本在內的自身資本或資源的積累。

目前,國內外對于城市融入度研究主要體現(xiàn)在兩個方面。

一方面,構建農(nóng)民工城市融入的指標體系并以此來對其融入度進行測量判斷。國外學者從歷史角度上種族文化交融角度出發(fā),以“融合”來解釋融入的過程,側重強調相互滲透與交融(Sam,2010;Ward,2013),將經(jīng)濟融合、文化融合、政治融合與移民態(tài)度四個指標維度綜合體現(xiàn)整體融合程度。國內相關研究中,楊菊華(2010)認為,城市融入指標分為客觀層面的顯性融入與主觀層面的隱形融入;悅中山(2011)從經(jīng)濟狀況、社會文化、心理認同三個維度構建了城市融入指標體系,即經(jīng)濟層面為基礎融入層,社會文化為進一步要求,心理身份則反映其融入深度;盧海陽等(2015)與鄭逸芳(2016)則將農(nóng)民工生活與行為的轉變綜合以往研究歸納出經(jīng)濟、社會、文化、心理、身份五個方面的融入,并強調身份融入是其總體融入的最高層次。

另一方面,對農(nóng)民工城市融人的影響因素進行實證分析,即主要研究異質性農(nóng)民工的內生資本包括其人力資本、社會資本、心理資本的影響。首先,較高的人力資本如農(nóng)民工的知識、技能和健康等因素能夠使其就業(yè)能力提升,進而提高其經(jīng)濟融入來帶動對農(nóng)民工整體城市融入,同時文化程度與其心理適應能力緊密相關(張和敏,2018;丁亞,2017)。其次,社會資本指包括個體通過社會網(wǎng)絡獲得的實際或潛在資源來滿足或取得利益的能力(欒文敬等,2012),能夠通過社會網(wǎng)絡互動機制增強城市歸屬感,對社會資本的積累和形成,成為促進農(nóng)民工融入城市的關鍵因素之一(劉傳江,2004)。心理資本作為近年來開始備受關注的第三資本,是指人們的一種積極心理狀態(tài),直接影響農(nóng)民工的行為和認知,對農(nóng)民工的整體融入具有顯著正影響(陳延秋等,2016;張宏如,2015)。王榮明(2016)認為,家庭化的遷移流動對經(jīng)濟和心理融入具有積極影響,能夠降低如思念、擔憂等問題的心理成本。

從已有文獻研究來看,雖然已有國外研究對城市融合測量的維度比較全面但未形成統(tǒng)一意見,國內研究則不夠深入,主要還是在國外研究的基礎上通過結合相關政策進行修正或補充。同時,不少學者只采用了單個或少數(shù)指標度來測量農(nóng)民工的城市融入,并未整體分析各維度的差異性,單個農(nóng)民工的資本變量只反映了單個維度的比對分析,缺少整體性的內生資本變量測量。基于此,本文從城市農(nóng)民工的人力資本、社會資本、心理資本整體內生資本的各類因素對其城市融入差異進行測量分析,得出并檢驗其各因素差異的貢獻值。貴州省作為大扶貧、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)三大戰(zhàn)略行動攻堅,近年來在經(jīng)濟上取得了飛速發(fā)展,因此在貴州省進行城市融入度的測量,對我國現(xiàn)階段市民化進程研究具有迫切性與重要意義。

一、融入度指標與模型建立

(一)數(shù)據(jù)來源

參照國內外已有研究的成果,課題小組設計了關于勞動力內生資本對其城市融入度影響的調查問卷,并結合2017年中國勞動力動態(tài)調查報告對其中問題進行修正,于2017年7月與2018年6月期間在貴州省內以一對一的問答方式進行隨機抽樣調查。剔除樣本數(shù)據(jù)中空缺嚴重與前后產(chǎn)生較大差異樣本,最終得到有效樣本731個,問卷有效率達92.36%。

從樣本數(shù)據(jù)中性別來看,男性共428人,占58.55%,女性共303人,占41.45%。從樣本數(shù)據(jù)的婚姻狀況來看,已婚人數(shù)為606人,占82.9%。從樣本數(shù)據(jù)的年齡來看,20歲以下共12人,占1.64%,21~30歲共145人,占19.84%,31~40歲共270人,占36.94%,41~50歲共240人,占32.83%,51歲以上共64人,占8.76%,總體年齡結構服從正態(tài)分布,并且1980年以后出生的新生代農(nóng)民工數(shù)量為388人,占53.08%。從樣本數(shù)據(jù)的教育程度來看,初中及以下學歷共476人,占65.12%,高中或中專學歷共172人,占23.53%,本科或者大專以及本科以上學歷共83人,占11.35%。從樣本數(shù)據(jù)的戶籍狀況來看,已轉為城市戶籍人數(shù)僅為87人,占11.9%。

(二)指標建立

城市維度建立雖然未形成統(tǒng)一意見,但對其維度的劃分研究基本能夠達成共識,經(jīng)濟融入作為其基礎融入層面,體現(xiàn)著農(nóng)民工的經(jīng)濟層面,是他們否能夠在城市立足生存的保障。經(jīng)濟融入除了對工資比率進行判斷,張蕾等(2013)與金崇芳(2011)對其研究還包括了月均收入、買房意愿、勞動環(huán)境、生活居住等條件指標,盧海陽(2015)將其總結為農(nóng)民工就業(yè)與福利兩個方面。社會文化融入是農(nóng)民工在城市生活中進一步的融入階段,表現(xiàn)其在城市中社會交往和參與以及對城市文化適應與包容狀況。社會文化融入一般包括社會網(wǎng)絡、語言掌握、生活習慣、文化認同、價值觀等方面(悅中山,2011;李培林等,2012),并且主要分析其數(shù)量和強度兩方面狀況。心理融入是城市融入體系中較深層次的融入,指感情心理上對城市居民和生活的認同和適應。以往研究,一般從農(nóng)民工的心態(tài)、歸屬感、滿意度以及存在的歧視狀況進行心理融入的測量(李振剛等,2013;李培林等,2012;盧海陽,2015;張文宏等,2008)。

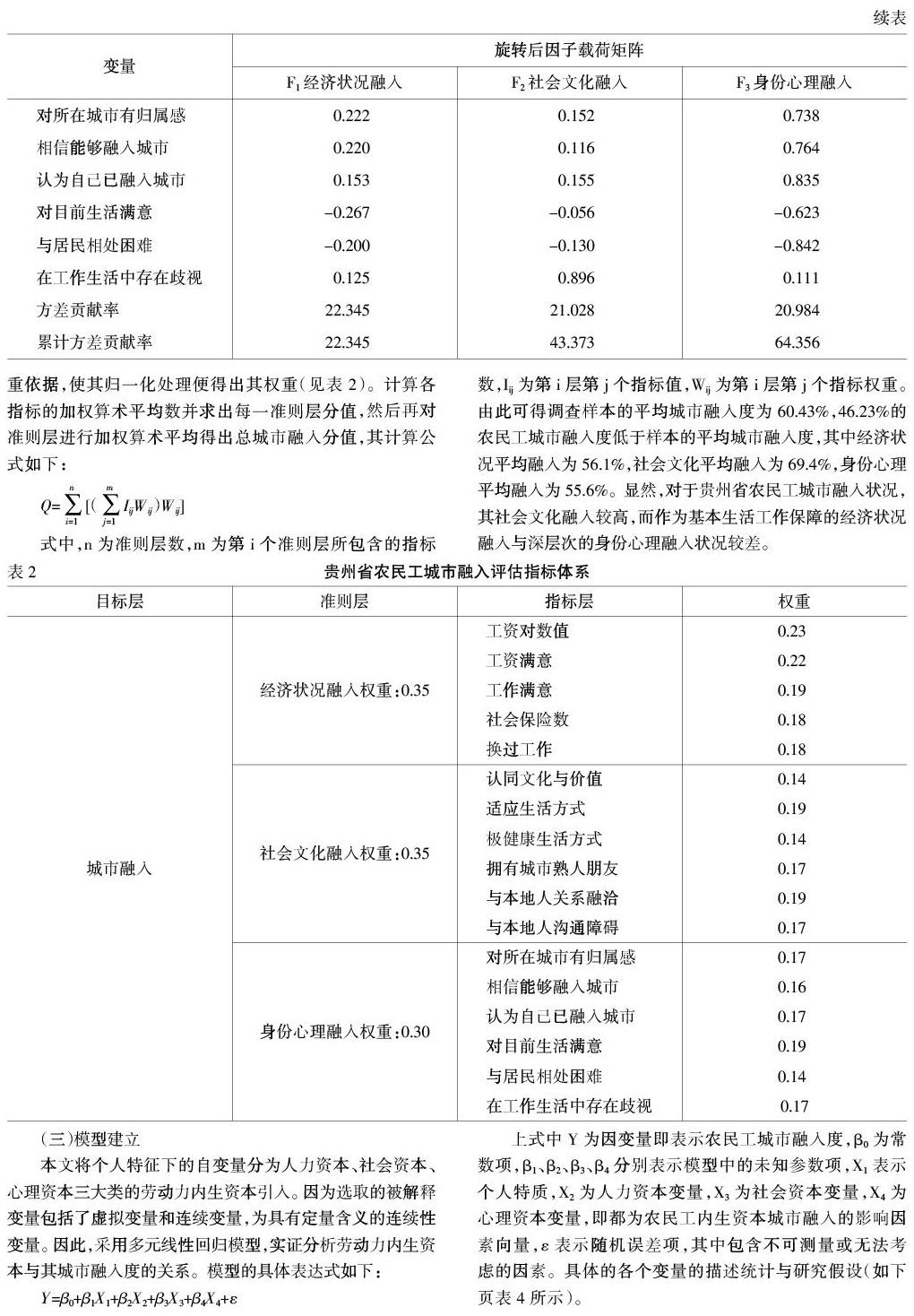

本調查研究從經(jīng)濟、社會、心理等維度構建維度指標進行測量,并將這些變量進行相關性矩陣分析,剔除相關指標后,將“是否換過工作”“是否與本地人溝通存在障礙”“是否與城市居民相處困難”“是否在工作生活中存在歧視”四項指標進行逆指標處理,對完善后指標采用方差極大化進行主成分法分析,對因子負荷進行正交旋轉。對貴州省農(nóng)民工城市融入度指標進行因子適應性檢驗后,KMO值為0.854(p=0.000),進行kasier標準化的正交旋轉法在5次迭代后收斂,其結果形成3個公因子,累計方差貢獻率達到64.36%。F1因子包含“工資對數(shù)值”“是否對工資滿意”“是否對工作滿意”“參加社會保險數(shù)”“是否換過工作”5個指標,將其命名為經(jīng)濟狀況融入;F2因子包含“是否認同城市風俗文化與價值理念”“是否適應城市居民生活方式”“是否有積極健康生活方式”“是否擁有城市社交網(wǎng)熟人朋友”“是否與本地人關系融洽”“是否與本地人溝通存在障礙”六個指標,將其命名為社會文化融入;F3因子包含“是否對所在城市有歸屬感”“是否相信自己能夠融入城市”“是否認為自己融入城市”“是否對目前生活滿意”“是否與城市居民相處困難”“是否在工作生活中存在歧視”6個指標,將其命名為身份心理融入。由此可構建一個評估貴州省農(nóng)民工城市融入度指標體系,由經(jīng)濟狀況融入、社會文化融入、身份心理融入組成,與目前已有研究較符合。

將各因子的方差貢獻率作為計算整體城市融入度權重依據(jù),使其歸一化處理便得出其權重(見表2)。計算各指標的加權算術平均數(shù)并求出每一準則層分值,然后再對準則層進行加權算術平均得出總城市融入分值,其計算公式如下:

式中,n為準則層數(shù),m為第i個準則層所包含的指標數(shù),Iij為第i層第j個指標值,Wij為第i層第j個指標權重。由此可得調查樣本的平均城市融入度為60.43%,46.23%的農(nóng)民工城市融入度低于樣本的平均城市融入度,其中經(jīng)濟狀況平均融入為56.1%,社會文化平均融入為69.4%,身份心理平均融入為55.6%。顯然,對于貴州省農(nóng)民工城市融入狀況,其社會文化融入較高,而作為基本生活工作保障的經(jīng)濟狀況融入與深層次的身份心理融入狀況較差。

(三)模型建立

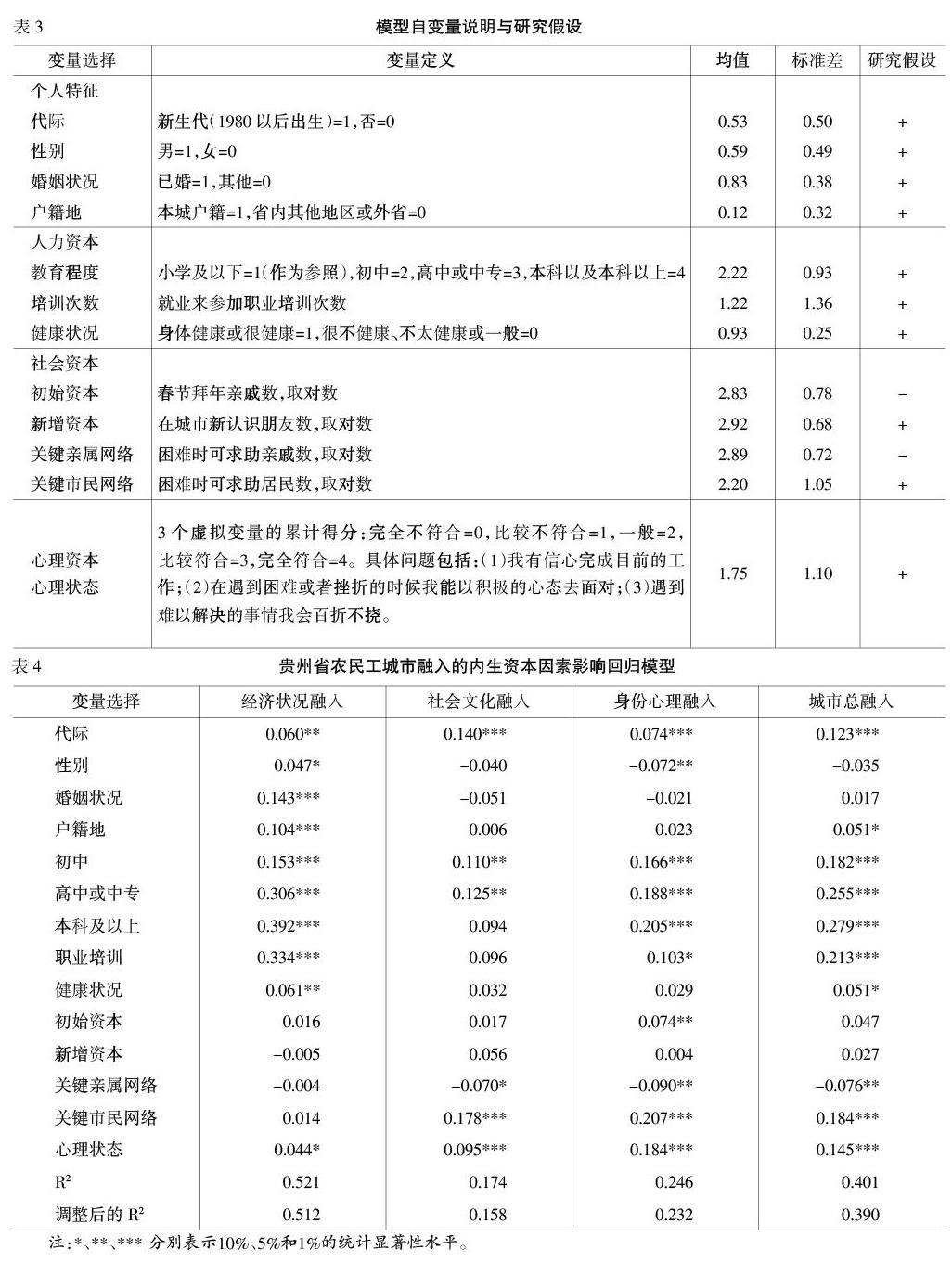

本文將個人特征下的自變量分為人力資本、社會資本、心理資本三大類的勞動力內生資本引入。因為選取的被解釋變量包括了虛擬變量和連續(xù)變量,為具有定量含義的連續(xù)性變量。因此,采用多元線性回歸模型,實證分析勞動力內生資本與其城市融入度的關系。模型的具體表達式如下:

Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+ε

上式中Y為因變量即表示農(nóng)民工城市融入度,β0為常數(shù)項,β1、β2、β3、β4分別表示模型中的未知參數(shù)項,X1表示個人特質,X2為人力資本變量,X3為社會資本變量,X4為心理資本變量,即都為農(nóng)民工內生資本城市融入的影響因素向量,ε表示隨機誤差項,其中包含不可測量或無法考慮的因素。具體的各個變量的描述統(tǒng)計與研究假設(如下頁表4所示)。

二、實證檢驗結果與分析

根據(jù)貴州省農(nóng)民工調查731個調研數(shù)據(jù)樣本,本文運用多元回歸方法,根據(jù)前文所得出的包括經(jīng)濟狀況融入、社會文化融入、身份心理融入的城市總融入指標,分別作為因變量,選取包括人力資本、社會資本與心理資本在內的農(nóng)民工內生資本為自變量,構建4個多元線性回歸方程,其實證檢驗結果(如表4所示)。

第一,人力資本對農(nóng)民工城市融入的影響。受教育水平與貴州省農(nóng)民工城市融入度呈正相關,受教育水平越高,對農(nóng)民工城市融入的影響越為顯著,但在不同融入維度上有所差異。其中,對農(nóng)民工經(jīng)濟狀況融入最為顯著,但是從受教育程度對社會文化融入的影響來看,更高的教育水平反而不利于貴州省農(nóng)民工的社會文化融入。教育程度較高的農(nóng)民工可能由于對因自身身份狀況而在所工作城市遭遇不公平或歧視現(xiàn)象更加敏感,進而提高了心理防線,降低了其社會文化融入度。同樣的情況在接收職業(yè)培訓上也有所體現(xiàn),職業(yè)培訓對貴州省農(nóng)民工經(jīng)濟狀況融入、身份心理融入與城市總融入維度都有顯著影響,但在社會文化融入維度中影響不顯著。對于平均文化水平較低的農(nóng)民工來說,接受職業(yè)培訓能夠很大程度提高他們的人力資本,進而能提高其經(jīng)濟收入,在城市安家立業(yè)。值得注意的是,健康狀況僅在經(jīng)濟狀況維度影響顯著,說明健康狀況的關注度存在于農(nóng)民工的基礎融入層面,當其擁有一點經(jīng)濟基礎或工作環(huán)境得以改善后,其健康狀況自然會有所保障,農(nóng)民工會更加注重其他維度方面的融入。

第二,社會資本對農(nóng)民工城市融入的影響。社會資本對貴州省農(nóng)民工城市融入影響顯著,說明擁有較強的社會資本能有效促進農(nóng)民工的城市融入。其中,初始社會資本,即進入城市前擁有的資本量僅在身份心理融入維度顯著,可能是因為一定量的初始社會資本,能夠有效降低農(nóng)民工在外打工所產(chǎn)生的思念牽掛或孤獨的情緒,緩解其在城市生活中的心理壓力。而對于新增社會資本,即農(nóng)民工新認識的城市市民,對農(nóng)民工城市融入影響不顯著,而作為城市網(wǎng)絡中關鍵市民網(wǎng)絡,對其除了經(jīng)濟狀況融入外其他維度影響非常顯著并呈相關,說明對于新增加的城市社會資本,在沒有其產(chǎn)生一定羈絆后無法提高農(nóng)民工城市融入,同時無法改善其經(jīng)濟生活狀況,但一旦成為其關鍵城市社會資本后,將大幅度提升農(nóng)民工的社會文化融入與身份心理融入,進而提高整體城市融入程度。不難發(fā)現(xiàn),對于初始社會資本中關鍵親屬網(wǎng)絡部分,在社會文化、身份心理維度以及總體城市融入度中呈負相關,可能因為其阻礙了貴州省農(nóng)民工與城市市民間的交流互動,無法促使農(nóng)民工城市社會關系網(wǎng)絡半徑擴大。

第三,心理資本對農(nóng)民工城市融入的影響。心理狀態(tài)對于農(nóng)民工城市融入影響顯著,在多個維度中均呈較強的正相關,說明農(nóng)民工具有良好的心理狀態(tài),能夠有助于其在城市生活工作中的融入,主要體現(xiàn)在樂觀與韌性上。較為樂觀的農(nóng)民工能夠對未來充滿希望,有著明確的目標與路徑,同時較高韌性的農(nóng)民工面對困難時會顯示出其復原能力,進而更容易在工作生活中獲得幸福感,從容面對城市中的困難與挫折。從心理資本對各維度影響比較來看,對社會文化融入與身份心理融入影響較大,而對經(jīng)濟狀況融入影響較小,說明良好的心理狀態(tài)不僅能夠從心理上帶動農(nóng)民工的城市融入,也能從社會生活環(huán)境中直接促進其在城市生活工作的發(fā)展,甚至對其經(jīng)濟收入狀況帶來小部分影響。

第四,個人特征對農(nóng)民工城市融入的影響。回歸結果顯示,1980年以后出生的新生代農(nóng)民工在城市融入中各維度均有顯著正影響,且社會文化融入維度影響最大,說明較為年輕的一代人能夠具有較強的適應能力,更容易接受城市居民的價值觀念與風俗文化。對于性別差異,男性農(nóng)民工可能因為相對于女性具有較強的體能優(yōu)質,在經(jīng)濟狀況融入上強于女性,而女性農(nóng)民工相對于男性更能調節(jié)自我情緒,在身份心理融入上強于男性。婚姻狀況只在其經(jīng)濟狀況融入表現(xiàn)出顯著,說明穩(wěn)定的家庭建立能夠提升農(nóng)民工的基本生活層面,但對于社會文化和心理上的融入無明顯影響。同樣有這樣現(xiàn)象的是戶籍地,對農(nóng)民工的經(jīng)濟狀況融入有顯著的正向影響,并且能一定程度上帶動農(nóng)民工總體城市融入。

三、研究結論及建議

本文基于貴州省731個農(nóng)民工誠如融入調查數(shù)據(jù),采用主成分分析法構建出城市融入指標體系,并從農(nóng)民工包括人力資本、社會資本、心理資本在內的內生資本狀況構建影響其城市融入因素的多元回歸模型,得出以下結論。

新生代農(nóng)民工比較與老一代更能融入城市,農(nóng)民工的戶籍與婚姻狀況能夠提升其經(jīng)濟狀況融入。農(nóng)民工人力資本因素中其受教育程度與整體城市融入呈正相關,健康狀況與職業(yè)培訓因能夠帶動農(nóng)民工經(jīng)濟狀況融入進而對整體城市融入產(chǎn)生一定正影響。社會資本中,當新增社會資本形成關鍵的市民網(wǎng)絡后能夠很大程度提高農(nóng)民工的社會文化與身份心理融入,提高總體城市融入度,而牢固的初始社會資本不利于其城市融入發(fā)展。心理資本方面,良好的心理狀態(tài)對不同融入維度均有積極影響,其總體城市融入度更高。

本文的啟示和建議是:首先,加大對農(nóng)民工的再教育支出,提升農(nóng)民工的技能培訓狀況,以多渠道的方式增加農(nóng)民工的人力資本,進而逐步提高其城市融入的能力。其次,充分發(fā)揮社區(qū)組織的協(xié)同作用,加大與農(nóng)民工的交流互動,增加文化娛樂活動,鼓勵他們參與各類社會組織,提升其社會資本。最后,開設針對農(nóng)民工的心理輔導,提供心理咨詢或援助,鼓勵擁有樂觀向上的心理狀態(tài),提升心理資本進而提升整體城市融入狀況發(fā)展。

參考文獻:

[1] ?Sam D.L.,Berry J.W.Acculturation When Individuals and Groups of Different Cultural Backgrounds Meet[J].Perspectives on Psychological Sci-ence,2010,(4):472-481.

[2] ?Ward C.Probing identity,integration and adaptation:Big questions[J].little answers International Journal of Intercultural Relations,2013,(4):391-404.

[3] ?楊菊華.流動人口在流入地社會融入的指標體系——基于社會融入理論的進一步研究[J].人口與經(jīng)濟,2010,(2):64-70.

[4] ?悅中山,李樹苗,靳小怡.從“先賦”到“后致”:農(nóng)民工的社會網(wǎng)絡與社會融合[J].社會,2011,(6):130-152.

[5] ?盧海陽.農(nóng)民工的城市融入:現(xiàn)狀與政策啟示[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題,2015,(7):26-36.

[6] ?王竹林.人力資本視角下農(nóng)民工市民化能力形成機理及提升路徑[J].西北農(nóng)林科技大學學報:牡會科學版,2015,(3):51-55.

[7] ?張和敏.人力資本對農(nóng)民工城市融入的實證分析——基于CLDS2014年數(shù)據(jù)[J].齊齊哈爾大學學報:哲學社會科學版,2018,(1):65-71.

[8] ?丁亞.農(nóng)民工城市融入指標體系及測算——以江蘇省昆山市為例[J].農(nóng)村經(jīng)濟與科技,2017,(7):216-217.

[9] ?金崇芳.農(nóng)民工人力資本與城市融入的實證分析——以陜西籍農(nóng)民工為例[J].資源科學,2011,(11):2131-2137.

[10] ?欒文敬,路紅紅,童玉林,等.社會資本、人力資本與新生代農(nóng)民工社會融入的研究綜述[J].江西農(nóng)業(yè)大學學報:社會科學版,2012,(2):48-54.

[11] ?劉傳江,周玲.社會資本與農(nóng)民工的城市融合[J].人口研究,2004,(5):12-18.

[12] ?陳延秋,金曉彤.心理資本對新生代農(nóng)民工社會融入的影響——基于社會距離的中介作用[J].青年研究,2016,(1):30-38.

[13] ?張宏如,吳葉青,蔡亞敏.心理資本影響新生代農(nóng)民工城市融入研究[J].江西社會科學,2015,(9):61-66.

[14] ?王榮明.農(nóng)民工流動家庭化對其城市融人的影響[J].調研世界,2016,(6):37-40.

[15] ?張蕾,王燕.新生代農(nóng)民工城市融入水平及類型分析——以杭州市為例[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題,2013(4):23-28.

[16] ?李培林,田豐.中國農(nóng)民工社會融入的代際比較[J].社會,2012,(5):1-24.

[17] ?李振剛,南方.城市文化資本與新生代農(nóng)民工心理融合[J].浙江社會科學,2013,(10):83-91.

[18] ?張文宏,雷開春.城市新移民社會融合的結構、現(xiàn)狀與影響因素分析[J].社會學研究,2008,(5):117-141.

[19] ?劉艷萍,張衛(wèi)國.農(nóng)民工城市融入的包容性分析[J].財經(jīng)問題研究,2018,(8):121-129.

[20] ?李碩,余治青.農(nóng)業(yè)轉移人口城市融入困境及對策研究[J].襄陽職業(yè)技術學院學報,2018,(4):121-124..

Abstract:Through field survey in guizhou province from 731 data samples,principal component analysis(pca)is adopted to establish the index system of rural migrant workers in cities into degrees,from the labor of human capital,social capital,psychological capital,the endogenous capital construct multiple regression model of city into degrees were studied.Results show that the human capital,social capital network,psychological capital are positively correlated with city into degrees,the new generation more easily into,health and household registration can drive the economy,Strong initial social capital is not conducive to the urban integration of migrant workers.

Key words:migrant workers;endogenous capital;urban integration