失地農民征地補償款的使用現狀及保值增值建議

成沖 李世巧 曹艷

摘 要:城鎮化高速發展的過程中對于農民土地的占用不可避免,農民會因此得到一筆豐厚的補償金,但對于文化水平不高又缺乏技能的農民們來說,用土地換來的這筆巨額資產怎樣才能得到合理高效的利用,以保證未來生計的長期穩定,這是一個值得研究的課題。通過以安徽省廣德縣余楓村為研究對象,調查該村失地農民當前對于征地補償款的使用現狀及使用中存在的問題,從而從農民自身以及外部市場兩方面分析制約補償款合理利用的因素,并進一步從金融機構方、政府方、農民方提出實現征地補償款保值增值的相關建議。

關鍵詞:失地農民;征地補償款;保值增值

中圖分類號:F321.1? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2019)12-0030-03

國家統計局資料顯示,截至2017年年末,我國城鎮化率已達58.52%,有專家認為,這與發達國家80%的平均水平還有很大的差距,這意味著,我國的城市化進程將繼續加快推進,失地農民的數量也將越來越多。失地農民正是伴隨城鎮化發展而產生的一類特殊群體,與一般傳統上有地無錢的農民不同,他們祖祖輩輩安身立命的土地因工業、建設、旅游用地的需要而被征用,從而得到一筆數額較大的補償金,一夜之間脫貧致富。短期的財富效應令失地農民們紛紛感嘆生活變得越來越美好了,然而他們卻沒有意識到,自己被高速的經濟發展“擠”進城市,對于突然之間的身份巨變以及突如其來的巨額財富尚缺乏充分的心理準備,難以對補償款做到理性消費、合理規劃,從而引發了一系列問題,對社會穩定也產生了不利的影響。對于失去土地的農民而言,這筆有限的補償款就是其失去土地后未來生存發展的資本金,必須要得到合理的利用以實現保值增值。

一、征地補償款使用的現狀及存在的問題

(一)使用現狀

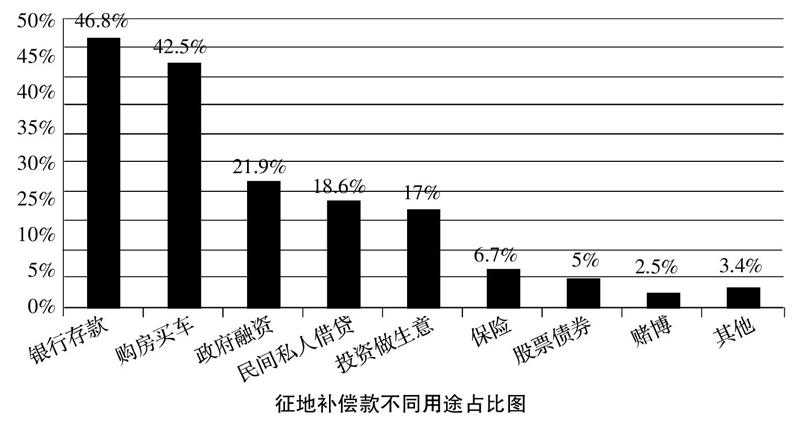

余楓村位于安徽省宣城市廣德縣,近年來,隨著城市工業化的發展,該村被改建為經濟開發區,農業、山林用地被陸續征用開發,用來建立各種工業廠房。農民因土地被占用而獲得大額補償款后,不同農民的使用方式也各不相同,具體用途(如下圖所示)。

(二)存在的問題

1.投資形式過于單一且回報率不高。失地農民在失去土地之前就是傳統意義上的農民,他們普遍文化水平不高,理財觀念落后,對于投資缺乏認識,又因消息閉塞而不能得到來自外界的正確指導。受到傳統“重儲蓄,輕消費”觀念的制約,失地農民們的理財方式大多偏保守。雖然政府近年來積極呼吁失地農民們將補償款存入政府,但目前這一比率只達到約22%,將近一半的人仍然選擇傳統的銀行存款,在通貨膨脹嚴重時,這會導致資產的嚴重縮水,起不到保值增值的作用。另外,有小部分農民受到民間借貸的高利率吸引,將錢借給私人集資者,對于缺乏金融知識、風險防范意識不足的農民們來說,這是非常危險的。調查中還發現,很多農民在發現某一投資方式能獲得較高利潤率后,會把全部財產投進去,這種單一的投資方式極大地增加了資產的風險性。

2.部分農民出現畸形消費行為。當前國家對于農民土地的征用主要采取貨幣形式補償并且是一次性發放,對于還沒有形成良好消費習慣的的農民來說,突然間擁有這么一筆巨額錢財,難免對他們的日常生活方式和價值觀形成強烈的沖擊。因此,部分農民出現了短期內大量揮霍錢財的不合理消費行為。突出表現為如下幾類:一是享樂炫耀性消費,即將補償款用來購買豪車、品牌手機、高檔手表等貴重物品。二是惡習性消費,部分農民在拿到補償款后,便將錢花在了大吃大喝上,有些甚至出現賭博、吸毒等違法犯罪行為,該種揮霍性消費使得用于今后長遠發展的財富在短期內消失殆盡,導致失地農民迅速二次返貧。三是人情性消費。突然間的富裕使得失地農民社會階層得到一定提高,其人際關系不再局限于原來關系密切的親戚鄰里之間,從而引發了種類繁多的人情消費,不少農民表示,頻繁的人情消費在他們的日常支出中已經占了相當大的比重。

3.補償標準偏低。下表統計了2014年和2017年政府在該地區土地征用中對每畝土地支付的補償金,以及將土地收回并平整后出讓給開發商作為工業用地的價格。由表中數據可見,政府收回土地后的出讓價格遠高于其補償標準,約為其3—5倍。眾所周知,隨著我國經濟的發展,土地變得愈加稀缺,具有無法估量的增值潛力,但政府對征地的補償標準卻并非依據土地的市場價值,農民作為失去祖祖輩輩賴以生存土地的一方的利益被無限壓低,土地的增值收益大部分被征地方與開發商收入囊中。經了解,根據所擁有土地數量的不同,該地區農民所獲得的征地補償款約在30萬~70萬之間,在除去諸如安置性住房購買、子女教育經費等必要支出以及部分農民為成年子女購買代步工具、置辦嫁妝后,其實農民手上的補償金已所剩無幾,甚至有些家庭出現了超支的情況。由此可見,偏低的補償標準使得農民所獲得的補償實質上是不足夠的。擁有富余資金是投資理財的基礎,有限的余款也成為制約補償金增值的因素之一。

二、征地補償款不能合理利用的原因

失地農民不能合理地利用征地補償款以使其保值增值的原因是多方面的,有農民自身因素,也有外部客觀因素,大致有以下幾種。

(一)受農民的年齡與受教育程度的制約

從農民自身來看,年齡及受教育程度是影響補償款合理利用最重要的兩個因素。該村失地農民年齡集中在35~60歲之間,總體受教育程度居于初高中水平,他們中的大部分人,失地之前主要以田間務農為生,失地之后則在當地新建工廠打工賺錢,對于自主學習、接受金融方面新知識,既缺乏興趣又缺乏一定的能力。傳統農民本身理財觀念就十分保守,抗風險能力也較差,該地區調查結果顯示,受教育程度在初中及以下的大齡農民,基本選擇保險但回報率低的銀行存款,而文化水平較高者,同時也是相對年輕的部分農民,則會有意識地選擇回報率更高的投資方式。由此可見,年齡及教育程度是制約補償款保值增值的重要因素。

(二)農村金融市場落后,理財產品單一

金融機構現行的商業化運作模式,基于成本和效益方面的考慮,必然會重城市輕農村[1],導致農村金融基礎設施相對落后,大部分金融服務網點都在數十公里以外的縣城里,僅有的農村合作銀行由于市場定位原因,理財產品有限,宣傳力度也不大,農民想要獲取投資理財知識既費時也費力。另外,符合失地農民需求的理財產品也是少之又少,雖然很多農民明白銀行存款獲利微薄,但卻礙于沒有更好的符合自己期望的理財產品而只能選擇儲蓄存款。

(三)缺乏來自政府的正確指導

目前政府在對被征地農民一次性發放了補償款后,對失地農民們對補償款的后續處置情況則不再關注,政府引導的缺失致使農民們對補償款的使用更加盲目。實際上,在調查過程中,約有70%的農民表示希望得到政府的指導與幫助。雖然政府對于村民個人財產的使用不宜過度干涉,但作為農民最信任的部門,指導失地農民合理的使用并盤活征地補償款,為其后續的可持續生計提供相關建議,也是政府理應承擔的責任。

三、實現征地補償款保值增值的建議

(一)金融機構方

1.積極開拓農村金融市場,設計適合失地農民的理財產品。首先,金融機構要改變以往重城市,輕農村的做法,增加在農村的服務網點,完善農村金融基礎設施建設。其次,當前金融機構推出的個人理財產品主要是依據城市居民而設計的,大都門檻較高[1]。顯然,這種產品是不符合失地農民特點的,不能直接推銷給他們,金融機構要注意結合失地農民身份的特殊性,研發起點較低、風險較小的理財產品并加強宣傳推廣,只有讓農民了解到產品的存在才能吸引其參與理財。另外,針對失地農民求穩定,懼風險的保守思想,金融機構人員在推介理財產品時,要注意講明收益與風險的對應關系[2],讓農民在自己能夠承受的風險范圍內選擇合適的投資產品。

2.加快服務農村個人理財的專業人才隊伍建設。曾有學者指出,在農村市場缺乏高素質的個人理財從業人員,目前這一情況仍然沒有得到很大的改善。失地農民對金融知識、投資政策普遍缺乏了解,又因為自身學習能力不高,其了解理財信息的渠道主要還是親自去金融機構咨詢,然而當前農村地區專業的金融理財服務人員卻嚴重匱乏,這也在一定程度上降低了農民投資的積極性。因此,金融機構應大力培養專門服務農村的個人理財人員,及時為失地農民提供有效的咨詢服務,幫助農民掌握各種投資產品的收益計算方法、收益方式及相關風險控制,并學會根據自身實際情況做出合理的財務規劃。這實際是一項互惠互利的舉措,只有提高了農村人民的理財知識水平和抗風險能力,才更有利于推廣機構的理財產品,使拆遷農民樂于接受關于理財產品的宣傳和推銷[3]。

(二)政府方

1.建立公平合理的補償機制。為了保證補償的公平合理,切實提高失地農民的生活水平,政府在對征地進行補償時,應該以土地的市場價值為依據,充分考慮土地改變用途以后的增值收益,讓屬于農民的那部分利益切實落實到農民手中。

2.引導農民對補償款做出合理規劃。作為農民最信賴的權威機關,政府有義務為對投資理財知識模糊的農民們做好宣傳教育工作,如聘請專業人士開展關于理財的講座或組織一些金融知識培訓活動等。政府還應該繼續積極探索可以令農民的補償款“錢生錢”的渠道,吸引更多的農民將補償款用于政府融資,比如可以用拆遷補償資金購買市政債券,將資金投資于大型公共工程、公共設施及公益建設項目[4]。一方面,這可以讓風險承受能力低的農民們在更加有保障的基礎上獲得相對較高的收益,另一方面有益于緩解政府的財政資金壓力。

3.嚴厲打擊各種欺騙農民錢財的違法集資活動。失地農民手持巨額財產的安全性也應成為政府關注的重點,隨著理財方式和類型的增多,信息傳播渠道的拓寬,一些不法分子開始盯上了農民手中的財產,他們抓住農民理財知識缺乏、個人經驗不足的弱點,利用一些高超的騙術騙取農民的補償款。征地補償款是農民失去土地后未來生活或收入的來源,一旦被騙,對于家庭來說無異于致命的打擊,對社會穩定也會產生不利影響。因此,政府要嚴厲打擊虛假理財、非法集資等違法行為,做好對失地農民的宣傳教育工作,提高農民的風險防范意識和辨別能力,為失地農民的財產保駕護航。

(三)農民方

1.提高自身思想覺悟,樹立正確價值觀和消費觀。每個失地農民都應該清楚地認識到,征地補償款雖然數額巨大但卻是有限的,一旦因為使用不當而縮水或消失,自身就會陷入種田無地、就業無崗的艱難處境。因此,面對突如其來的財富,一定不能被沖昏了頭腦,而是要通過學習提高思想覺悟,摒棄傳統不健康的消費習慣,更要杜絕盲目攀比炫耀等揮霍性消費行為,樹立正確的價值觀和消費觀。學會根據自身家庭現狀和未來規劃,對補償款做出合理的安排[5]。

2.主動學習金融理財知識。外部各方為農民理財創造各種有利條件的同時,農民自己也要發揮自身的主觀能動性,主動去關注國家的各項方針政策,自學補充相關的金融知識。隨著互聯網等新媒體的高速發展,獲取信息不再像過去那么困難,農民也要學會充分利用手機電腦等多種渠道自主學習,跟上時代的步伐,使自己成為具有金融知識的新型農民,為今后的就業、再生產創造條件[6]。

參考文獻:

[1]? 吳婧.失地農民拆遷補償資產的投資研究——基于對安徽省天長市部分拆遷農戶的調查[J].揚州大學學報,2017,(5):97-103.

[2]? 陳健,陳曄,張嘉琪.獨立董事、銀行債務融資與環境信息披露——基于林業上市公司的經驗數據[J].中國集體經濟,2018,(13):109-112.

[3]? 范思思.湖南省城鎮化進程中拆遷農民家庭理財問題研究[D].長沙:中南林業科技大學,2015.

[4]? 吳婧,冀鈺.基于政府對農民拆遷補償資產保值增值效能的探討[J].現代經濟探討,2016,(2):50-54.

[5]? 陳健,邱強.我國林業上市公司股權激勵研究[J].林業經濟,2017,(11):57-60.

[6]? 劉曉煒.城鎮化視角下農民拆遷資金合理規劃的調研與思考——以河北省張家口市崇禮區為例[J].河北金融,2017,(7):30-33.