基于移動互聯(lián)網(wǎng)的特種設(shè)備檢驗管理系統(tǒng)

楊福強(qiáng) 趙學(xué)臣 張茂紅 劉彥秀

摘 ?要:針對特種設(shè)備類型和數(shù)量繁多,造成特種設(shè)備檢驗工作復(fù)雜而繁瑣,檢驗人員的工作強(qiáng)度高和壓力大等問題,采用快速便捷報檢、檢驗人員現(xiàn)場檢驗和信息化錄入以及報告的自動出具等方式,開發(fā)基于移動互聯(lián)網(wǎng)的特種設(shè)備檢驗管理系統(tǒng),減少檢驗人員的重復(fù)工作量,提高檢驗效率,降低企業(yè)檢驗成本,快速高效完成檢驗任務(wù),推動特種設(shè)備檢驗業(yè)務(wù)的科學(xué)發(fā)展。

關(guān)鍵詞:特種設(shè)備;現(xiàn)場檢驗;網(wǎng)上申報

中圖分類號:TP399 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A ? ? ? 文章編號:2095-2945(2019)15-0191-02

Abstract: In view of the various types and quantities of special equipment, the inspection of special equipment is complex and tedious, and the work intensity and pressure of inspectors are high, and so on. By adopting the methods of fast and convenient inspection, on-site inspection and information input of inspectors and automatic issuance of reports, a special equipment inspection management system based on mobile Internet is developed to reduce the repeated workload of inspectors, improve the inspection efficiency, reduce the cost of enterprise inspection, quickly and efficiently complete the inspection task, and promote the scientific development of special equipment inspection business.

Keywords: special equipment; on-site inspection; online declaration

1 背景

隨著改革開放的不斷深入,經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展迅速,特種設(shè)備種類及數(shù)量的不斷增加,安全監(jiān)察和檢驗檢測的任務(wù)越來越繁重,特種設(shè)備的安全運行,極大關(guān)系到人民生命財產(chǎn)的安全和市場經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定[1]。采用信息化技術(shù),提升政府服務(wù)能力及水平,保障特種設(shè)備的安全運行。

國內(nèi)許多專家、學(xué)者都對特種設(shè)備的發(fā)展、安全運行及管理進(jìn)行了研究,針對檢測效率和可靠性、檢測成本等多個方面,特種設(shè)備檢驗機(jī)構(gòu)的管理系統(tǒng)也各有不同。如[2]從特種設(shè)備檢測周期、管理方式、設(shè)備質(zhì)量檢驗、風(fēng)險提前預(yù)防等幾個方面分析研究用大數(shù)據(jù)對特種設(shè)備進(jìn)行檢驗的工作,但是有些系統(tǒng)為C/S結(jié)構(gòu),錄入報告較為繁瑣,不能完全滿足信息化需求。有些檢驗機(jī)構(gòu)單純實現(xiàn)了網(wǎng)上報檢。

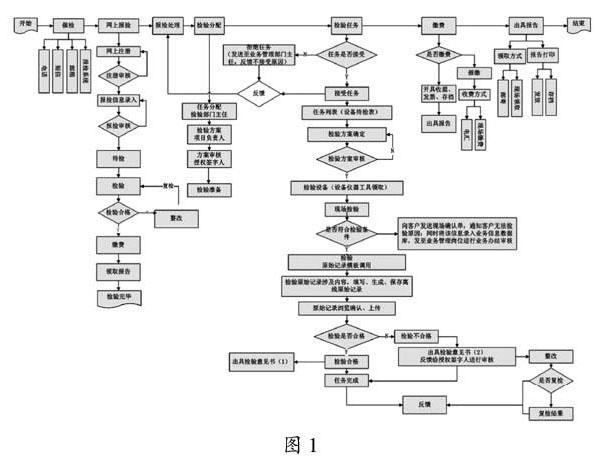

隨著特種設(shè)備檢驗業(yè)務(wù)量和類型的增加,檢驗報告的生成,各種特種設(shè)備的檢驗結(jié)果查詢,檢驗人員工作量越來越大,在檢驗人員和檢驗業(yè)務(wù)量配比不足的情況下,檢驗矛盾不斷加大[3],用傳統(tǒng)方法難以滿足特種設(shè)備檢驗工作發(fā)展的需要,針對以上問題,本文利用信息化手段智能的分配檢驗任務(wù)、現(xiàn)場檢驗電子化錄入,報告自動生成,將催檢、網(wǎng)上報檢、檢驗任務(wù)受理分配、檢驗任務(wù)接受、現(xiàn)場檢驗、報告自動生成、報告審核、報告發(fā)放、存檔等流程利用信息化的手段有機(jī)結(jié)合在一起。將設(shè)備庫、企業(yè)庫納入到系統(tǒng)中統(tǒng)一管理,并實現(xiàn)報檢設(shè)備、報告出具、檢驗任務(wù)、科室業(yè)績、繳費的統(tǒng)計查詢,從而提高檢驗效率和質(zhì)量、提高檢驗報告出具的效率。

基于移動互聯(lián)網(wǎng)的特種設(shè)備檢驗管理系統(tǒng),包括企業(yè)網(wǎng)上申報系統(tǒng)、現(xiàn)場檢驗無紙化系統(tǒng)、特種設(shè)備檢驗管理系統(tǒng)三個子系統(tǒng),滿足檢驗機(jī)構(gòu)加大服務(wù)力度、公眾用戶(個人和企業(yè))快速實現(xiàn)檢驗需求、政府有效監(jiān)管的三大需求。

2 需求分析

隨著《特種設(shè)備安全法》的實施,結(jié)合行政方式和服務(wù)方式的轉(zhuǎn)變,結(jié)合各地個性化檢驗需求,將移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和特種設(shè)備檢驗行業(yè)融合,開發(fā)基于移動互聯(lián)網(wǎng)的特種設(shè)備檢驗管理信息系統(tǒng),借助移動客戶端實現(xiàn)隨時隨地獲取信息和服務(wù),實現(xiàn)檢驗流程的無紙化、信息化、智能化,提高檢驗效率和可靠性,提升特種設(shè)備檢驗機(jī)構(gòu)管理水平和服務(wù)能力。

企業(yè)或用戶通過外網(wǎng)報檢系統(tǒng)實現(xiàn)用戶的多元化報檢方式;檢驗人員利用特種設(shè)備檢驗管理系統(tǒng)催檢、受理、分配、審批、統(tǒng)計、打印、繳費、導(dǎo)出等報檢業(yè)務(wù);開發(fā)基于移動互聯(lián)網(wǎng)的客戶端現(xiàn)場檢驗無紙化系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場檢驗的原始記錄的保存和上傳,實現(xiàn)自動生成報告,并在報告上用二維碼技術(shù)實現(xiàn)顯示該次檢驗的詳細(xì)信息。

整個檢驗的業(yè)務(wù)流程如圖1。

3 系統(tǒng)設(shè)計及實現(xiàn)

3.1 網(wǎng)上報檢

針對窗口報檢的效率相對較低,報檢人數(shù)多時,容易造成人員排隊等待時間長等問題,研發(fā)網(wǎng)上報檢管理系統(tǒng)。系統(tǒng)會根據(jù)單位組織機(jī)構(gòu)代碼和該單位設(shè)備關(guān)聯(lián),顯示該單位所有特種設(shè)備。網(wǎng)上報檢時只需選擇所需報檢設(shè)備即可,減少報檢用戶的重復(fù)輸入量。

(1)實現(xiàn)用戶網(wǎng)上注冊、登錄、網(wǎng)上報檢、檢驗論壇。(2)以用戶為中心,轉(zhuǎn)變服務(wù)方式,減少辦事環(huán)節(jié)、縮短辦事時間,降低用戶到檢驗機(jī)構(gòu)報檢所花費的時間和經(jīng)濟(jì)成本,提高服務(wù)滿意度。(3)可查詢報檢流轉(zhuǎn)狀態(tài)等,了解所辦事項的辦理進(jìn)度。輸入身份證號、密碼信息,即可在特種設(shè)備檢驗網(wǎng)上申報系統(tǒng),點擊檢驗申報,選擇檢驗設(shè)備類型,開始報檢。檢驗類型包括定期檢驗,安裝監(jiān)檢,制造監(jiān)檢。申報完成之后,點擊左側(cè)“已申報”,可以查看企業(yè)所申報的設(shè)備信息。

3.2 特種設(shè)備檢驗管理系統(tǒng)

特種設(shè)備檢驗管理系統(tǒng)主要包括設(shè)備催檢預(yù)警,報檢任務(wù)管理,檢驗管理,報告管理、繳費管理,統(tǒng)計查詢等。以工作流的方式展現(xiàn)給用戶,具體檢驗流程包括報檢受理、任務(wù)安排、原始數(shù)據(jù)錄入(電子化管理)、制定檢驗方案、檢驗方案的審核、檢驗數(shù)據(jù)錄入及檢驗報告編制、報告審查發(fā)布和備案,收費管理等[4]。

3.2.1 設(shè)備管理

(1)預(yù)警本地區(qū)快要到達(dá)檢驗日期的特種設(shè)備,通過短信平臺通知到企業(yè)聯(lián)系人。(2)從各個條件對本地區(qū)的特種設(shè)備進(jìn)行預(yù)警查詢。(3)查詢報檢預(yù)警和超期未檢設(shè)備。(4)查詢一個企業(yè)所有預(yù)警設(shè)備。(5)對預(yù)警設(shè)備進(jìn)行書面催檢,生成書面催檢通知書,通知企業(yè)(可借助短信平臺)。

3.2.2 檢驗流程

主要功能:報檢受理、任務(wù)審批及分配、任務(wù)分派、方案制定、檢驗報告制定、審核、審批、報告批量打印、電梯使用登記證打印、報告發(fā)放登記、二維碼報告追溯。

原始記錄電子化,現(xiàn)場填寫,所見即所得,填寫樣式和打印樣式一致。填寫完畢后自動形成意見通知書(或聯(lián)絡(luò)單)、檢驗報告等檢驗所需的格式輸出。

在報告首頁加入二維碼,一方面可以有效防止報告造假,另一方面也可實現(xiàn)報告可追溯,便于用戶查詢。

把整個業(yè)務(wù)流程整合到一個統(tǒng)一的流程中,從報檢、受理、制訂方案到生成報告完全在一個流程中。這樣就可以有效的對每一臺設(shè)備進(jìn)行有效的監(jiān)管和控制,通過一個受理編號可以查詢到每一臺設(shè)備所在的環(huán)節(jié)、辦理人、辦理意見、辦理時間。

批量后臺打印實現(xiàn)無人值守,報告發(fā)放登記通過二維碼掃描直接完成,打印報告后系統(tǒng)自動發(fā)送短信通知企業(yè)領(lǐng)取報告,外網(wǎng)申報平臺可查詢到報告審批狀態(tài)。

3.2.3 統(tǒng)計查詢

(1)查詢是以列表的形式展現(xiàn)符合查詢條件的所

有數(shù)據(jù),同時將結(jié)果集導(dǎo)出到excel中。(2)統(tǒng)計是以立體圖的形式形象的展現(xiàn)數(shù)據(jù)之間的對比和差異。

3.2.4 收費管理

(1)這種并行的模式,可以避免報告已經(jīng)打印發(fā)放,企業(yè)客戶還未交費,只有領(lǐng)導(dǎo)批示備案才可以通過借開發(fā)票和緩交申請。(2)發(fā)票開具可以靈活的自定義;支持多臺設(shè)備開一張發(fā)票、一臺設(shè)備開多張發(fā)票、多臺設(shè)備開多張發(fā)票。(3)收費項目支持多種收費模式;支持收費測算、緩交申請、借開發(fā)票等多種收費模式。

3.2.5 行政管理

主要功能:行政管理、檢驗設(shè)備儀器管理、人員資質(zhì)管理。

3.2.6 企業(yè)管理

(1)系統(tǒng)會定時從監(jiān)察管理系統(tǒng)中同步本地市所有企業(yè)信息。(2)企業(yè)管理里面能夠查詢本地市所有使用單位和生產(chǎn)單位的詳細(xì)信息。

3.2.7 設(shè)備管理

(1)系統(tǒng)會定時從監(jiān)察管理系統(tǒng)中同步本地市所有設(shè)備信息。(2)實時監(jiān)控所有設(shè)備所處的狀態(tài),有效監(jiān)管所屬地的設(shè)備。

3.3 現(xiàn)場檢驗無紙化系統(tǒng)

隨著特種設(shè)備的不斷增加、生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步、安全要求的不斷提升,傳統(tǒng)的檢驗流程和模式已經(jīng)無法滿足當(dāng)前檢驗任務(wù)的需求。因此在新的形勢下,需研發(fā)現(xiàn)場檢驗無紙化系統(tǒng),全面提升檢驗效率和可靠性。

利用移動客戶端和檢驗系統(tǒng)結(jié)合,檢驗過程中的人為因素減少,檢驗時間縮短,提高了檢驗效率,方便了檢驗人員現(xiàn)場檢驗,減少檢驗人員工作壓力,提高檢驗效率,提升了單位業(yè)績和服務(wù)能力;快速高效的檢驗縮短了企業(yè)為進(jìn)行檢驗而暫停工作的時間,提高了企業(yè)工作效率,為企業(yè)帶來更多的經(jīng)濟(jì)利益;及時快速檢驗,降低風(fēng)險,減少特種設(shè)備危險事故的發(fā)生。

通過移動設(shè)備利用無線連接互聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)檢驗員的檢驗任務(wù)下載、檢驗任務(wù)現(xiàn)場檢驗電子化錄入原始記錄,原始記錄可實現(xiàn)離線保存、在線上傳,并可將原始記錄保存為該類設(shè)備檢驗原始記錄結(jié)構(gòu)模板,便于檢驗員下次高效的完成檢驗任務(wù)。

主要包括任務(wù)管理、模板管理、系統(tǒng)管理等。

4 結(jié)束語

本文針對特種設(shè)備檢驗管理現(xiàn)狀和需求,借助互聯(lián)網(wǎng)和Andriod客戶端進(jìn)行研發(fā),研發(fā)基于移動互聯(lián)網(wǎng)的特種設(shè)備檢驗管理系統(tǒng),有效提高了基層檢驗機(jī)構(gòu)的檢驗效率,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)公共服務(wù)信息化、智能化。

參考文獻(xiàn):

[1]劉宏宇.基于web的特種設(shè)備檢驗業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D].廈門大學(xué),2014.

[2]才振宇.大數(shù)據(jù)在特種設(shè)備檢驗中的應(yīng)用[J].科技視界,2018,246(24):201-202.